Il n’est pas fréquent que l’on puisse précisément identifier un lieu précis comme l’origine d’une danse en particulier. Qui peut dire où la java s’est développée ? Il y a cependant des exceptions. On peut, par exemple, remonter au Palladium pour le style de salsa portoricaine du même nom. Il s’agit d’une salle de bal à deux étages ouverte à New York en 1946 où de nombreux orchestres de musique latine se sont produits, favorisant ainsi le développement du style de mambo/salsa dit « Palladium » (on 2). Alors que je viens de finir la traduction de l’autobiographie de Frankie Manning, j’ai pensé vous parler d’un autre lieu, le lieu fétiche de Frankie : le Savoy Ballroom.

Il n’est pas fréquent que l’on puisse précisément identifier un lieu précis comme l’origine d’une danse en particulier. Qui peut dire où la java s’est développée ? Il y a cependant des exceptions. On peut, par exemple, remonter au Palladium pour le style de salsa portoricaine du même nom. Il s’agit d’une salle de bal à deux étages ouverte à New York en 1946 où de nombreux orchestres de musique latine se sont produits, favorisant ainsi le développement du style de mambo/salsa dit « Palladium » (on 2). Alors que je viens de finir la traduction de l’autobiographie de Frankie Manning, j’ai pensé vous parler d’un autre lieu, le lieu fétiche de Frankie : le Savoy Ballroom.

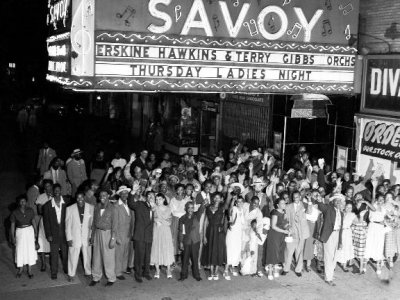

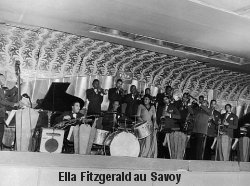

Le Savoy Ballroom est une salle de danse ouverte de 1926 à 1958 située dans le quartier de Harlem à New York. Le Savoy était tout en longueur : il s’étendait sur un pâté d’immeubles tout entier, de 140th Street à 141st Street sur Lenox Avenue. Il était large d’environ 23 mètres : 1122 mètres carrés au total ! Le Savoy avait deux estrades d’orchestre côte à côte, ce qui permettait l’organisation de batailles d’orchestres mémorables entre des big bands de renom (Chick Webb, Benny Goodman, Count Basie, etc.). La piste de danse en bois d’érable occupait la moitié de l’espace. Il y avait une balustrade le long du bord. Des tables et des chaises confortables séparées par des cloisons amovibles en bois se trouvaient derrière la rambarde. L’autre moitié de la pièce était constituée d’un espace-bar décoré d’or et de bleu. J’espère obtenir les droits de reproduction d’une photo de l’intérieur, vide, du Savoy pour illustrer l’édition française de l’autobiographie de Frankie Manning (parmi une trentaine d’autres photos rares).

Le Savoy Ballroom est une salle de danse ouverte de 1926 à 1958 située dans le quartier de Harlem à New York. Le Savoy était tout en longueur : il s’étendait sur un pâté d’immeubles tout entier, de 140th Street à 141st Street sur Lenox Avenue. Il était large d’environ 23 mètres : 1122 mètres carrés au total ! Le Savoy avait deux estrades d’orchestre côte à côte, ce qui permettait l’organisation de batailles d’orchestres mémorables entre des big bands de renom (Chick Webb, Benny Goodman, Count Basie, etc.). La piste de danse en bois d’érable occupait la moitié de l’espace. Il y avait une balustrade le long du bord. Des tables et des chaises confortables séparées par des cloisons amovibles en bois se trouvaient derrière la rambarde. L’autre moitié de la pièce était constituée d’un espace-bar décoré d’or et de bleu. J’espère obtenir les droits de reproduction d’une photo de l’intérieur, vide, du Savoy pour illustrer l’édition française de l’autobiographie de Frankie Manning (parmi une trentaine d’autres photos rares).

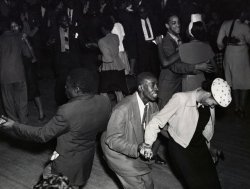

C’est dans cet environnement motivant que s’est développé le lindy hop en évoluant selon les personnalités des danseurs fréquentant le Savoy à partir du breakaway, du charleston et des autres danses pratiquées dans les années 1930. Les danseurs du Savoy se firent remarquer à l’extérieur de la salle lors de compétitions organisées régulièrement comme le Harvest Moon Ball. Se structurant petit à petit sous l’égide d’Herbert « Whitey » White, les Savoy Dancers devinrent les fameux Whitey’s Lindy Hoppers que l’on rencontra dans des spectacles ou des films comme « Hellzapoppin' » en 1941. Ce groupe de danseurs est à l’origine du lindy hop (que l’on qualifie parfois de « Savoy style ») et de nombreuses innovations ont été faites par eux dans ce domaine (acrobaties, danse en formation, position vers l’avant et dans le sol, twist de la danseuse, etc.). Cette ambiance propice à l’inventivité et l’expression qu’apporta le Savoy fut pour une bonne partie derrière tout cela.

C’est dans cet environnement motivant que s’est développé le lindy hop en évoluant selon les personnalités des danseurs fréquentant le Savoy à partir du breakaway, du charleston et des autres danses pratiquées dans les années 1930. Les danseurs du Savoy se firent remarquer à l’extérieur de la salle lors de compétitions organisées régulièrement comme le Harvest Moon Ball. Se structurant petit à petit sous l’égide d’Herbert « Whitey » White, les Savoy Dancers devinrent les fameux Whitey’s Lindy Hoppers que l’on rencontra dans des spectacles ou des films comme « Hellzapoppin' » en 1941. Ce groupe de danseurs est à l’origine du lindy hop (que l’on qualifie parfois de « Savoy style ») et de nombreuses innovations ont été faites par eux dans ce domaine (acrobaties, danse en formation, position vers l’avant et dans le sol, twist de la danseuse, etc.). Cette ambiance propice à l’inventivité et l’expression qu’apporta le Savoy fut pour une bonne partie derrière tout cela.

Il faut bien avouer que, de nos jours, des lieux comme cela n’existent plus. Ils ont été en partie remplacés par les écoles de danse, pour une autre partie par les soirées dansantes organisées ça et là (y compris dans des dancings) et pour une autre partie par les festivals, stages ponctuels ou compétitions. Mais je ne suis pas sûr qu’il y ait un lieu en particulier qui puisse prétendre rivaliser avec ce type d’établissement proposant à la fois un espace, de la musique live et une ambiance provoquant une réelle émulation. Mais les temps changent. À l’époque du Savoy, l’essentiel des distractions après une bonne journée de travail était centré autour des salles de danse et des salles de spectacle. Aujourd’hui, il y a la télé avec ses innombrables chaînes, la Wii avec sa manette à tout faire et l’ordinateur avec ses sites Internet de tout acabit (dont ce merveilleux blog

Il faut bien avouer que, de nos jours, des lieux comme cela n’existent plus. Ils ont été en partie remplacés par les écoles de danse, pour une autre partie par les soirées dansantes organisées ça et là (y compris dans des dancings) et pour une autre partie par les festivals, stages ponctuels ou compétitions. Mais je ne suis pas sûr qu’il y ait un lieu en particulier qui puisse prétendre rivaliser avec ce type d’établissement proposant à la fois un espace, de la musique live et une ambiance provoquant une réelle émulation. Mais les temps changent. À l’époque du Savoy, l’essentiel des distractions après une bonne journée de travail était centré autour des salles de danse et des salles de spectacle. Aujourd’hui, il y a la télé avec ses innombrables chaînes, la Wii avec sa manette à tout faire et l’ordinateur avec ses sites Internet de tout acabit (dont ce merveilleux blog  ). À chacun de choisir… Pour en savoir plus sur le Savoy, ne manquez pas la sortie de l’édition française de l’autobiographie de Frankie Manning chez Ch. Rolland Éditions à la fin du mois d’avril 2009 !

). À chacun de choisir… Pour en savoir plus sur le Savoy, ne manquez pas la sortie de l’édition française de l’autobiographie de Frankie Manning chez Ch. Rolland Éditions à la fin du mois d’avril 2009 !

Je l’admets, une traduction unique comme celle que je vous ai faite rend difficilement le sens du texte… d’autant plus qu’il y a beaucoup de sous-entendus basés sur des jeux de mots. Si, effectivement, le sens premier fait référence à un jeune homme qui flatte une demoiselle (c’est elle la fleur de chèvrefeuille) et qu’il lui dit qu’elle n’a qu’à lui demander (« touche ma tasse [de sucre] ») pour avoir tout ce qu’elle souhaite dans la vie, il y a beaucoup de sous-entendus. Des allusions osées sont manifestement faites dans cette chanson… La « tasse » du garçon peut être autre chose, le miel qui coule peut aussi prêter à interprétation. Et encore, je vous passe les subtilités de vocabulaire utilisées dans cette chanson. D’ailleurs, si vous en avez l’occasion, je vous conseille de chercher les multiples significations des mots utilisés dans un dictionnaire Anglais-Français. De plus, si vous recherchez « honeysuckle », vous trouverez que ce mot est une altération de honisouke, du viel Anglais hunisuce (qui a donné honey, « miel ») et sucan (qui a donné to suck, « sucer »). Là aussi, la traduction française « chèvrefeuille » ne rend pas toute la subtilité du double sens…

Je l’admets, une traduction unique comme celle que je vous ai faite rend difficilement le sens du texte… d’autant plus qu’il y a beaucoup de sous-entendus basés sur des jeux de mots. Si, effectivement, le sens premier fait référence à un jeune homme qui flatte une demoiselle (c’est elle la fleur de chèvrefeuille) et qu’il lui dit qu’elle n’a qu’à lui demander (« touche ma tasse [de sucre] ») pour avoir tout ce qu’elle souhaite dans la vie, il y a beaucoup de sous-entendus. Des allusions osées sont manifestement faites dans cette chanson… La « tasse » du garçon peut être autre chose, le miel qui coule peut aussi prêter à interprétation. Et encore, je vous passe les subtilités de vocabulaire utilisées dans cette chanson. D’ailleurs, si vous en avez l’occasion, je vous conseille de chercher les multiples significations des mots utilisés dans un dictionnaire Anglais-Français. De plus, si vous recherchez « honeysuckle », vous trouverez que ce mot est une altération de honisouke, du viel Anglais hunisuce (qui a donné honey, « miel ») et sucan (qui a donné to suck, « sucer »). Là aussi, la traduction française « chèvrefeuille » ne rend pas toute la subtilité du double sens… Cette chanson fait partie des nombreuses oeuvres de swing dans lesquelles les jazzmen ont clairement introduit des allusions sexuelles entre les lignes… Ils n’étaient pas forcément obsédés, mais ils avaient sûrement un esprit facécieux. Regardez donc dans la vidéo de Fats Waller présenté plus haut ses petites mimiques lorsqu’il dit : « You just have to touch my cup » et vous en aurez la confirmation. D’ailleurs, le mot « jazz » ne vient-il pas étymologiquement du mot jass qui faisait référence à la fois l’acte sexuel et à l’énergie que l’on donne dans l’exécution d’une action (la musique en l’occurrence) ?

Cette chanson fait partie des nombreuses oeuvres de swing dans lesquelles les jazzmen ont clairement introduit des allusions sexuelles entre les lignes… Ils n’étaient pas forcément obsédés, mais ils avaient sûrement un esprit facécieux. Regardez donc dans la vidéo de Fats Waller présenté plus haut ses petites mimiques lorsqu’il dit : « You just have to touch my cup » et vous en aurez la confirmation. D’ailleurs, le mot « jazz » ne vient-il pas étymologiquement du mot jass qui faisait référence à la fois l’acte sexuel et à l’énergie que l’on donne dans l’exécution d’une action (la musique en l’occurrence) ? Pour en revenir à la danse (c’est quand même le point de départ…), le danseur peut interpréter les paroles de la chanson dans sa danse tout comme Fats Waller les interprète par des mimiques amusantes devant la chaste jeune fille qui l’écoute. Je ne dis pas qu’il faut danser explicite, comme dans la chanson, tout doit être dans la retenue et en tout bien tout honneur : des petits regards, de rapprochements de partenaires au bon moment de la chanson, etc. Bref, mon message du jour est : « Écoutez les paroles des chansons sur lesquelles vous dansez, vous pourrez ainsi trouver encore plus de manières de vous exprimer en dansant et de vous amuser avec votre partenaire. »

Pour en revenir à la danse (c’est quand même le point de départ…), le danseur peut interpréter les paroles de la chanson dans sa danse tout comme Fats Waller les interprète par des mimiques amusantes devant la chaste jeune fille qui l’écoute. Je ne dis pas qu’il faut danser explicite, comme dans la chanson, tout doit être dans la retenue et en tout bien tout honneur : des petits regards, de rapprochements de partenaires au bon moment de la chanson, etc. Bref, mon message du jour est : « Écoutez les paroles des chansons sur lesquelles vous dansez, vous pourrez ainsi trouver encore plus de manières de vous exprimer en dansant et de vous amuser avec votre partenaire. »

Avant les années 30, à Harlem, on ne dansait pas le lindy comme aujourd’hui. D’ailleurs, il semble établi qu’avant 1927 on n’appelait pas encore « lindy hop » la manière de danser sur du swing. On dansait, entre autres danses, le charleston et le breakaway. C’est le mélange de ces deux danses qui donna le lindy. Tout le monde connaît le charleston, au moins de nom et peut-être aussi le nom de Josephine Baker vient-il à l’esprit en même temps. Car c’est en effet elle qui, dans sa Revue Nègre, diffusa les mouvements du charleston en France. On revoit aisément à cette époque (les « années folles »), les jeunes filles vêtues court avec un chapeau cloche et des robes à paillettes qui gesticulent dans tous les sens et jetant leurs pieds en avant, en arrière et sur les côtés.

Avant les années 30, à Harlem, on ne dansait pas le lindy comme aujourd’hui. D’ailleurs, il semble établi qu’avant 1927 on n’appelait pas encore « lindy hop » la manière de danser sur du swing. On dansait, entre autres danses, le charleston et le breakaway. C’est le mélange de ces deux danses qui donna le lindy. Tout le monde connaît le charleston, au moins de nom et peut-être aussi le nom de Josephine Baker vient-il à l’esprit en même temps. Car c’est en effet elle qui, dans sa Revue Nègre, diffusa les mouvements du charleston en France. On revoit aisément à cette époque (les « années folles »), les jeunes filles vêtues court avec un chapeau cloche et des robes à paillettes qui gesticulent dans tous les sens et jetant leurs pieds en avant, en arrière et sur les côtés. . Comme quoi la manière « moderne » (à l’époque) de danser le lindy cohabita un temps avec la manière « ancienne » de danser le breakaway. Et cela à tel point que le lindy de 1927 devait être dansé tout aussi redressé que le breakaway. Qui peut réellement dire le jour où l’on est réellement passé de l’un à l’autre ? Même les contemporains de cette période ne savent pas le dire.

. Comme quoi la manière « moderne » (à l’époque) de danser le lindy cohabita un temps avec la manière « ancienne » de danser le breakaway. Et cela à tel point que le lindy de 1927 devait être dansé tout aussi redressé que le breakaway. Qui peut réellement dire le jour où l’on est réellement passé de l’un à l’autre ? Même les contemporains de cette période ne savent pas le dire.