Qui n’a pas rêvé faire comme Fred Astaire, Ginger Rogers ou Gene Kelly dans les comédies musicales hollywoodiennes, se mouvant avec aisance en faisant de petits cliquetis de la pointe de ses chaussures ? Au-delà de la danse et des mouvements effectués par l’ensemble du corps, l’ajout des claquettes apporte une difficulté certaine à l’apprentissage de ce style. Le mélange de technique et de rythmes imposé par l’utilisation des chaussures avec des fers à l’avant et à l’arrière va avec son propre vocabulaire universel en anglais. Nous allons ici répertorier quelques mouvements de base des claquettes (frappes de base) qui correspondent à ces termes techniques anglais bien précis. Si vous voulez des informations générales sur les différents styles de danse à claquettes, je vous conseille de consulter la présentation dans cet article.

Vue d’ensemble et maintien

Lorsque vous dansez avec des chaussures à claquettes aux pieds, vous réalisez inévitablement les frappes de base que de nombreux autres danseurs ont réalisé avant vous. Il s’agit d’un passage obligé. Ces frappes sont certes destinées à produire des sons assimilables à des percussions, mais n’oubliez pas que vous êtes censés danser… Aussi, vos bras ne doivent-ils pas rester statiques le long du corps (sauf, bien entendu, dans le cas d’une orientation spécifiquement claquettes irlandaises). Généralement, le bras opposé au pied qui effectue la frappe est légèrement levé, exactement comme lorsque l’on marche. Restez toujours bien droit et n’oubliez pas de garder la jambe sur laquelle se trouve le poids de votre corps (jambe opposée à celle qui effectue la frappe) légèrement pliée : pas de jambe tendue !

Lorsque vous dansez avec des chaussures à claquettes aux pieds, vous réalisez inévitablement les frappes de base que de nombreux autres danseurs ont réalisé avant vous. Il s’agit d’un passage obligé. Ces frappes sont certes destinées à produire des sons assimilables à des percussions, mais n’oubliez pas que vous êtes censés danser… Aussi, vos bras ne doivent-ils pas rester statiques le long du corps (sauf, bien entendu, dans le cas d’une orientation spécifiquement claquettes irlandaises). Généralement, le bras opposé au pied qui effectue la frappe est légèrement levé, exactement comme lorsque l’on marche. Restez toujours bien droit et n’oubliez pas de garder la jambe sur laquelle se trouve le poids de votre corps (jambe opposée à celle qui effectue la frappe) légèrement pliée : pas de jambe tendue !

Liste des pas présentés

(par ordre courant de difficulté)

- Tap (touch)

- Step

- Brush

- Back brush

- Shuffle

- Hop

- Leap

- Heel

- Stamp

- Stomp

- Toe

- Ball

- Scuff

- Dig

- Flap

- Slap

- Backflap

TAP simple (ou « TOUCH »)

Définition : frappe de la demi-pointe sans poids du corps

La première frappe que vous pouvez réaliser est le touch. Il s’agit d’une frappe simple et brève réalisée en combinant l’action de la cheville et du genou pour abaisser la pointe du pied jusqu’au contact avec le sol, puis en relevant le tout toujours par une action combinée de la cheville et du genou.

1. La pointe entre au contact avec le sol. |

2. Elle est aussitôt relevée. |

Si vous réalisez un touch avec le pied droit, le poids de votre corps reste tout le temps sur votre jambe gauche : vous êtes en équilibre sur votre pied gauche. On entend 1 son : « clic ».

STEP

Définition : frappe de la demi-pointe avec poids du corps

Le step est réalisé comme un pas (d’où son nom). Le principe est le même que pour le touch, mais au lieu de relever la pointe du pied, vous laissez celle-ci en contact avec le sol et vous faites passer en même temps le poids de votre corps sur la jambe correspondante. Si vous commencez le step avec le poids du corps sur la jambe gauche, vous le finissez avec le poids sur la jambe droite.

Le step est réalisé comme un pas (d’où son nom). Le principe est le même que pour le touch, mais au lieu de relever la pointe du pied, vous laissez celle-ci en contact avec le sol et vous faites passer en même temps le poids de votre corps sur la jambe correspondante. Si vous commencez le step avec le poids du corps sur la jambe gauche, vous le finissez avec le poids sur la jambe droite.

On entend 1 son : « clic ».

BRUSH (ou forward brush ou front brush)

Définition : effleurement de la pointe du pied en avant.

Le brush correspond à un mouvement du pied vers l’avant. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’avant. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

Le brush correspond à un mouvement du pied vers l’avant. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’avant. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

À la fin du mouvement, le pied qui a effectué le brush est en l’air vers l’avant.

On entend 1 son : « chlic ».

BACK BRUSH

Définition : effleurement de la pointe du pied en arrière.

Le back brush correspond à un mouvement du pied de l’avant vers l’arrière. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’arrière. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

Le back brush correspond à un mouvement du pied de l’avant vers l’arrière. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’arrière. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

À la fin du mouvement, le pied qui a effectué le brush ne touche pas le sol.

On entend 1 son : « chlic ».

SHUFFLE

Définition : effleurement de la pointe du pied en avant, puis en arrière (brush suivi de back brush).

Le shuffle correspond à la combinaison à suivre d’un brush et d’un back brush.

|

|

À la fin du mouvement, le pied qui a effectué le shuffle ne touche pas le sol.

On entend 2 sons : « chlic chlic ».

HOP

Définition : saut sur la demi-pointe sur le pied d’appui

Le hop correspond à un petit saut simple. Le talon ne doit pas être posé au sol ni pour donner l’impulsion, ni pour atterrir.

1. On effectue un petit saut. |

2. Et on atterrit sur la demi-pointe. |

Vous ne posez pas l’autre pied au sol, ni le talon. On entend 1 son : « clic ».

LEAP

Définition : saut sur la demi-pointe d’un pied sur l’autre

Le leap correspond à un petit saut simple tout en changeant de jambe. Le talon ne doit pas être posé au sol ni pour donner l’impulsion, ni pour atterrir.

1. On effectue un petit saut sur un pied. |

2. Et on atterrit sur la demi-pointe de l’autre pied. |

Vous posez toujours un pied à la fois au sol. On entend 1 son : « clic ».

HEEL

Définition : pose du talon à plat

Le heel consiste à poser le talon sur le sol.

1. Le talon n’est pas posé. |

2. On pose le talon. |

On entend 1 son : « clac ».

STAMP

Définition : pied à plat avec poids du corps dessus

Le stamp correspond à une frappe avec le pied plat en portant le poids du corps sur ce pied. À la fin de la frappe, il est possible de rester en équilibre sur le pied qui vient de faire le stamp.

1. On effectue un petit saut. |

2. Et on atterrit sur la demi-pointe. |

On entend 1 son : « poum ».

STOMP

Définition : pied à plat sans poids du corps dessus

Le stomp correspond à une frappe avec le pied plat en restant en équilibre sur l’autre pied. À la fin de la frappe, il est possible de lever le pied qui vient de faire le stomp sans tomber…

1. On effectue un petit saut sur un pied. |

2. Et on atterrit sur la demi-pointe de l’autre pied. |

On entend 1 son : « pam ».

TOE

Définition : piqué de la pointe du fer avant

Le toe consiste à poser la pointe du fer avant sur le sol.

1. Le pied n’est pas posé. |

2. On pose la pointe. |

On entend 1 son : « plic ».

BALL ou BALL TAP

Définition : talon au sol, pose de la demi-pointe

Baisser la demi-pointe pour frapper le sol sans le poids du corps, et la soulever pour continuer.

1. Le talon est au sol… |

2. On pose la demi-pointe. |

3. On peut la relever. |

On entend 1 son : « clic ».

Ce même mouvement existe en baissant la demi-pointe avec le poids du corps. Il se note de la même façon (ball) ou est noté ball+. En fonction de la frappe qui suit, il est facile et surtout logique de savoir si on met ou non le poids du corps.

SCUFF ou HEELSCUFF

Définition : talon de volée

En descendant le genou, la partie arrière du talon effleure le sol vers l’avant.

1. On prépare la frappe. |

2. Le talon touche le sol et la jambe continue. |

On entend 1 son : « clac ».

DIG ou HEELDIG

Définition : piqué du fer arrière

Commencer talon en l’air et poser la partie arrière du talon avec le poids du corps (on laisse alors le pied au sol) ou sans le poids du corps (on soulève alors le pied pour continuer).

1. Préparation en avant. |

2. Le talon finit sa course au sol. |

On entend 1 son : « cloc ».

FLAP

Définition : brush suivi d’un step

Il y a deux sons en un seul mouvement : en descendant le genou, la plante du pied (ou demi-pointe) effleure le sol (c’est le brush) avant d’être posée au même endroit avec le poids du corps. Pour signifier les deux sons, prononcer le mot flap comme ceci : « FEUL-LAP ».

1. Le brush… |

2. Suivi du step. |

On entend 2 sons : « chlic – clac ».

SLAP

Définition : brush suivi d’un tap

Il y a deux sons en un seul mouvement : en descendant le genou, la plante du pied (ou demi-pointe) effleure le sol (c’est le brush) avant d’être posée au même endroit sans le poids du corps. Pour signifier les deux sons, prononcer le mot slap comme ceci : « SEUL-LAP ».

1. Le brush… |

2. Suivi du tap. |

On entend 1 son : « chlic – clic ».

BACKFLAP

Définition : backbrush suivi d’un step

Il y a deux sons en un seul mouvement : en relevant le genou, la plante du pied (ou demi-pointe) effleure le sol (c’est le brush) avant d’être posée au même endroit avec le poids du corps.

1. Le brush… |

2. Suivi du step. |

On entend 2 sons : « chlic – clac ».

Musique

Vous pouvez danser avec des claquettes sur de nombreuses musiques étant entendu que vous devenez musicien-percussionniste avec vos chaussures aux pieds… Le jazz est toutefois un type de musique de prédilection pour les danseurs à claquettes.

![[Vidéo] Le madison et le hully gully (partie 2)](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/07/le-madison-et-le-hully-gully-p2-672x372.jpg)

![[Vidéo] Le madison et le hully gully (partie 1)](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/07/le-madison-et-le-hully-gully-p1-672x372.jpg)

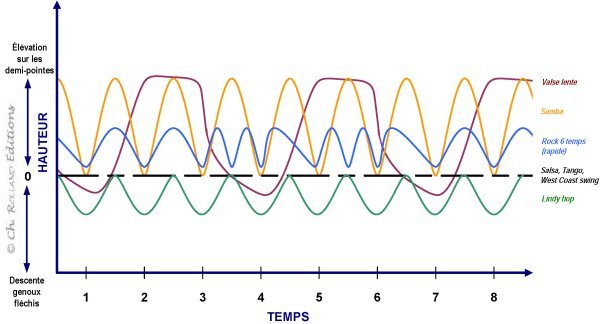

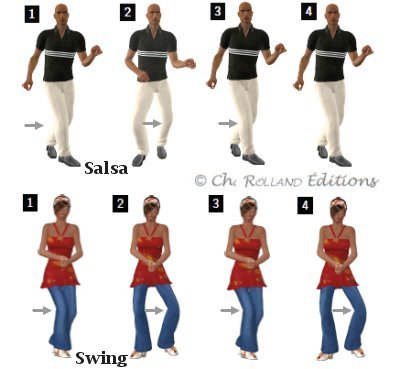

L’idée m’est donc venue de regrouper sur un même graphique les différentes courbes qui pourraient symboliser l’aspect vertical de quelques danses, ce qui correspond à une partie de leurs signatures respectives. J’ai donc pris un axe des temps où sont représentés huit temps musicaux et un axe pour la hauteur d’élévation (ou de descente) en exagérant suffisamment pour que les choses soient bien visibles.

L’idée m’est donc venue de regrouper sur un même graphique les différentes courbes qui pourraient symboliser l’aspect vertical de quelques danses, ce qui correspond à une partie de leurs signatures respectives. J’ai donc pris un axe des temps où sont représentés huit temps musicaux et un axe pour la hauteur d’élévation (ou de descente) en exagérant suffisamment pour que les choses soient bien visibles.

La ligne la plus facile à repérer est la ligne noire du milieu (en pointillés). C’est une ligne qui correspond au fait que les danseurs conservent une hauteur constante durant tout le pas de base. J’y ai associé des danses comme le tango, la salsa et le west coast swing et j’aurais pu y ajouter le paso doble, la rumba et bien d’autres danses. Cela montre bien que cet aspect ne constitue qu’une partie de la signature de chaque danse. Par souci de simplification, je n’ai pas essayé de dissocier les subtilités de chacune de ces danses au niveau rythmique. Ce qui m’intéresse ici, c’est l’élévation ou l’abaissement du corps sur un pas de base (et non sur une figure en particulier).

La ligne la plus facile à repérer est la ligne noire du milieu (en pointillés). C’est une ligne qui correspond au fait que les danseurs conservent une hauteur constante durant tout le pas de base. J’y ai associé des danses comme le tango, la salsa et le west coast swing et j’aurais pu y ajouter le paso doble, la rumba et bien d’autres danses. Cela montre bien que cet aspect ne constitue qu’une partie de la signature de chaque danse. Par souci de simplification, je n’ai pas essayé de dissocier les subtilités de chacune de ces danses au niveau rythmique. Ce qui m’intéresse ici, c’est l’élévation ou l’abaissement du corps sur un pas de base (et non sur une figure en particulier). Prenons ensuite les courbes de haut en bas. La première est celle de la valse (valse lente ou anglaise uniquement). C’est la seule danse se pratiquant sur de la musique en 3/4 dans ce graphique et l’allure de la courbe se différencie donc bien des autres. Sur le temps 1, on glisse sur le sol après avoir fait une légère flexion des genoux (c’est pour cela qu’on descend brièvement en dessous de la ligne du zéro) et une remise à plat des pieds qui étaient en élévation. Ensuite, sur le second temps, on se lance vers le haut puisque c’est le moment où l’on pivote sur les demi-pointes. Enfin, on maintient l’élévation sur le temps 3 avant de redescendre et de recommencer le second demi-pas de base. L’amplitude de la courbe étant importante et l’élévation durant 2 temps donne une sensation de grosses vagues déferlant sur le rivage ou encore de montagnes russes où la pente descendante est plus raide que la pente montante.

Prenons ensuite les courbes de haut en bas. La première est celle de la valse (valse lente ou anglaise uniquement). C’est la seule danse se pratiquant sur de la musique en 3/4 dans ce graphique et l’allure de la courbe se différencie donc bien des autres. Sur le temps 1, on glisse sur le sol après avoir fait une légère flexion des genoux (c’est pour cela qu’on descend brièvement en dessous de la ligne du zéro) et une remise à plat des pieds qui étaient en élévation. Ensuite, sur le second temps, on se lance vers le haut puisque c’est le moment où l’on pivote sur les demi-pointes. Enfin, on maintient l’élévation sur le temps 3 avant de redescendre et de recommencer le second demi-pas de base. L’amplitude de la courbe étant importante et l’élévation durant 2 temps donne une sensation de grosses vagues déferlant sur le rivage ou encore de montagnes russes où la pente descendante est plus raide que la pente montante. La courbe suivante représente la samba. On voit que l’on est à plat sur le temps et que l’on est en élévation sur le demi-temps. Cela donnt un peu une image de kangourou qui sautille. Cette courbe correspond à ce que font les personnes débutant leur apprentissage de la samba. Bien sûr, l’ajout de la rétroversion du bassin que l’on acquiert par la suite atténue, voire annule, ces sautillements, mais ce que je veux montrer ici est l’impression que le danseur peut avoir. Cette impression est donc orientée en permanence vers le haut, comme si l’on rebondissait sans cesse. Les rebonds sont alors réguliers, malgré une rythmique de pas qui dure successivement 3/4 de temps, 1/4 de temps, puis 1 temps et qui, donc, ne se constate pas dans la rythmique des élévations. C’est une partie de la difficulté de la samba.

La courbe suivante représente la samba. On voit que l’on est à plat sur le temps et que l’on est en élévation sur le demi-temps. Cela donnt un peu une image de kangourou qui sautille. Cette courbe correspond à ce que font les personnes débutant leur apprentissage de la samba. Bien sûr, l’ajout de la rétroversion du bassin que l’on acquiert par la suite atténue, voire annule, ces sautillements, mais ce que je veux montrer ici est l’impression que le danseur peut avoir. Cette impression est donc orientée en permanence vers le haut, comme si l’on rebondissait sans cesse. Les rebonds sont alors réguliers, malgré une rythmique de pas qui dure successivement 3/4 de temps, 1/4 de temps, puis 1 temps et qui, donc, ne se constate pas dans la rythmique des élévations. C’est une partie de la difficulté de la samba. La courbe suivante montre le pas de base du rock à 6 temps. J’ai ajouté la mention « rapide », car cet effet est plus visible (et davantage ressenti) sur les tempos les plus rapides. On reconnaît la rythmique lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent (1, 2, 3 et 4, 5 et 6) du rock à 6 temps. Sur chaque pas, le danseur revient à plat (ou presque), mais comme il doit repartir très vite, il ne pose quasiment jamais le talon au sol, il reste donc en légère suspension sur les demi-pointes. C’est la raison pour laquelle la courbe bleue ne revient jamais au point zéro. Ce n’est pas pour autant que le mouvement monte aussi haut que la samba ou la valse (là on est au maximum), car on ne recherche qu’un effet ressort qui permet de se déplacer rapidement et de pivoter aisément sur l’avant du pied.

La courbe suivante montre le pas de base du rock à 6 temps. J’ai ajouté la mention « rapide », car cet effet est plus visible (et davantage ressenti) sur les tempos les plus rapides. On reconnaît la rythmique lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent (1, 2, 3 et 4, 5 et 6) du rock à 6 temps. Sur chaque pas, le danseur revient à plat (ou presque), mais comme il doit repartir très vite, il ne pose quasiment jamais le talon au sol, il reste donc en légère suspension sur les demi-pointes. C’est la raison pour laquelle la courbe bleue ne revient jamais au point zéro. Ce n’est pas pour autant que le mouvement monte aussi haut que la samba ou la valse (là on est au maximum), car on ne recherche qu’un effet ressort qui permet de se déplacer rapidement et de pivoter aisément sur l’avant du pied. La dernière courbe est celle du lindy hop. C’est la seule courbe qui se trouve sous le niveau zéro (jambes droites et pieds à plat) puisque le style le plus souvent rencontré impose une légère flexion des genoux et un amortissement des pas effectués sur chaque temps. On voit une courbe régulière, comme pour la samba, où chaque temps est marqué. Mais, contrairement à cette dernière, le mouvement est orienté vers le sol. Il s’agit des « bounces », des amortis de pas qui sont effectués à chaque temps, même lorsqu’il y a un pas triple syncopé (pas chassé, par exemple, soit 3 pas sur 2 temps). Cela permet donc de mettre le doigt sur l’une des difficultés de lindy hop au niveau du style. Ainsi, le danseur peut-il avoir l’impression de s’enfoncer dans le sol à chaque pas, sans jamais décoller. C’est donc exactement l’opposé de la samba.

La dernière courbe est celle du lindy hop. C’est la seule courbe qui se trouve sous le niveau zéro (jambes droites et pieds à plat) puisque le style le plus souvent rencontré impose une légère flexion des genoux et un amortissement des pas effectués sur chaque temps. On voit une courbe régulière, comme pour la samba, où chaque temps est marqué. Mais, contrairement à cette dernière, le mouvement est orienté vers le sol. Il s’agit des « bounces », des amortis de pas qui sont effectués à chaque temps, même lorsqu’il y a un pas triple syncopé (pas chassé, par exemple, soit 3 pas sur 2 temps). Cela permet donc de mettre le doigt sur l’une des difficultés de lindy hop au niveau du style. Ainsi, le danseur peut-il avoir l’impression de s’enfoncer dans le sol à chaque pas, sans jamais décoller. C’est donc exactement l’opposé de la samba. Encore un mot à propos des musiques. Chaque style de danse est généralement associé à un ensemble de styles musicaux qui vont bien avec. Pour être compatible avec une danse (samba, valse, etc.), l’orchestration des musiques en question doit donc permettre de calquer les courbes que j’ai décrites ci-avant. Si l’on veut danser une valse lente, il faut (outre l’écriture en 3/4) que la musique propose un temps fort (la courbe descend), suivi de deux temps faibles (la courbe remonte et reste un peu en haut). Même chose pour le lindy hop pour lequel la musique swing idéale comporte des bounces (terme aussi utilisé par les musiciens) réguliers qui donnent la pulsation vers le bas à la danse. Le petit bémol concerne le rock, pour lequel un rythme binaire alternant temps fort et temps faible (malgré tout bien marqué) fait l’affaire. Je viens de regarder la saison 16 de « Dancing with the stars », la version américaine de « Danse avec les stars », et je dois avouer que sur ce point les Américains s’en sortent mieux que les Français, malgré quelques exceptions à noter. Malheureusement, chaque saison de la version française ne déroge pas à la règle qui propose trop de morceaux de musique ne correspondant pas à la danse qui est pratiquée dessus… Voir mon article sur le sujet, il y a plusieurs mois dans ce blog.

Encore un mot à propos des musiques. Chaque style de danse est généralement associé à un ensemble de styles musicaux qui vont bien avec. Pour être compatible avec une danse (samba, valse, etc.), l’orchestration des musiques en question doit donc permettre de calquer les courbes que j’ai décrites ci-avant. Si l’on veut danser une valse lente, il faut (outre l’écriture en 3/4) que la musique propose un temps fort (la courbe descend), suivi de deux temps faibles (la courbe remonte et reste un peu en haut). Même chose pour le lindy hop pour lequel la musique swing idéale comporte des bounces (terme aussi utilisé par les musiciens) réguliers qui donnent la pulsation vers le bas à la danse. Le petit bémol concerne le rock, pour lequel un rythme binaire alternant temps fort et temps faible (malgré tout bien marqué) fait l’affaire. Je viens de regarder la saison 16 de « Dancing with the stars », la version américaine de « Danse avec les stars », et je dois avouer que sur ce point les Américains s’en sortent mieux que les Français, malgré quelques exceptions à noter. Malheureusement, chaque saison de la version française ne déroge pas à la règle qui propose trop de morceaux de musique ne correspondant pas à la danse qui est pratiquée dessus… Voir mon article sur le sujet, il y a plusieurs mois dans ce blog.

S’il y a une routine swing (aussi appelée enchaînement de jazz roots ou authentic jazz) que tout danseur de swing doit connaître, c’est bien le shim sham, où plutôt le « Shim Sham Shimmy » qui est son nom complet d’origine. C’est un enchaînement amusant et qui s’apprend assez vite que l’on retrouve traditionnellement dans nos soirées swing contemporaines, particulièrement lorsqu’il y a un orchestre en direct.

S’il y a une routine swing (aussi appelée enchaînement de jazz roots ou authentic jazz) que tout danseur de swing doit connaître, c’est bien le shim sham, où plutôt le « Shim Sham Shimmy » qui est son nom complet d’origine. C’est un enchaînement amusant et qui s’apprend assez vite que l’on retrouve traditionnellement dans nos soirées swing contemporaines, particulièrement lorsqu’il y a un orchestre en direct. Le shim sham shimmy est à l’origine un enchaînement de danse à claquettes. Leonard Reed et Willie Bryant sont souvent crédités de la création de cet enchaînement, évolution d’un autre enchaînement appelé « Goofus ». J’aimerais partager avec vous ce qu’écrit Constance Vallis Hill, dans son très complet livre « Tap Dancing America » à ce propos (je vous le traduis, car le livre est en anglais).

Le shim sham shimmy est à l’origine un enchaînement de danse à claquettes. Leonard Reed et Willie Bryant sont souvent crédités de la création de cet enchaînement, évolution d’un autre enchaînement appelé « Goofus ». J’aimerais partager avec vous ce qu’écrit Constance Vallis Hill, dans son très complet livre « Tap Dancing America » à ce propos (je vous le traduis, car le livre est en anglais). Sur le titre « Turkey in the Straw », l’enchaînement sur la durée d’un thème était dansé sur 32 mesures. […] Reed se souvient que les chorus girls aimaient tant « Goofus » qu’elles y ajoutèrent leur propre touche féminine sur le pas de sortie par un shimmy. Quand Reed et Bryant parvinrent à New York en 1931 pour se produire au Lafayette Theatre de Harlem, ils découvrirent que la danse avait déjà pris et qu’elle constituait un enchaînement de prédilection dans un club nommé le Shim Sham. En ce lieu, il était régulièrement dansé par une troupe de filles sous le nouveau nom de shim sham shimmy. […] Depuis cette époque, littéralement des centaines de personnes, ne connaissant pas les origines de la danse parmi les chorus girls, créèrent leurs propres versions du shim sham. Dansé durant tout le XXe siècle au point fort des spectacles, le shim sham est considéré comme l’hymne national de la danse à claquettes.

Sur le titre « Turkey in the Straw », l’enchaînement sur la durée d’un thème était dansé sur 32 mesures. […] Reed se souvient que les chorus girls aimaient tant « Goofus » qu’elles y ajoutèrent leur propre touche féminine sur le pas de sortie par un shimmy. Quand Reed et Bryant parvinrent à New York en 1931 pour se produire au Lafayette Theatre de Harlem, ils découvrirent que la danse avait déjà pris et qu’elle constituait un enchaînement de prédilection dans un club nommé le Shim Sham. En ce lieu, il était régulièrement dansé par une troupe de filles sous le nouveau nom de shim sham shimmy. […] Depuis cette époque, littéralement des centaines de personnes, ne connaissant pas les origines de la danse parmi les chorus girls, créèrent leurs propres versions du shim sham. Dansé durant tout le XXe siècle au point fort des spectacles, le shim sham est considéré comme l’hymne national de la danse à claquettes.

Voici ce que dit Frankie Manning (dans son autobiographie, « Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop« ) sur le renouveau du shim sham dans les années 80.

Voici ce que dit Frankie Manning (dans son autobiographie, « Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop« ) sur le renouveau du shim sham dans les années 80. Le shim sham peut être dansé sur diverses musiques swing, mais il est d’usage de le faire sur « T’Ain’t What You Do » (la version de l’orchestre de Billy May ou celle de l’orchestre de Jimmy Lunceford sont souvent préférées) car ce titre contient les breaks adéquats. On peut aussi utiliser le « Shim Sham Song » du Bill Elliot Swing Orchestra (album « Swingin’ the Century », « Tuxedo Junction » d’Erskine Hawkins ou « Stompin’ at the Savoy » de l’orchestre de George Gee (avec les annonces faites par Frankie Manning en personne).

Le shim sham peut être dansé sur diverses musiques swing, mais il est d’usage de le faire sur « T’Ain’t What You Do » (la version de l’orchestre de Billy May ou celle de l’orchestre de Jimmy Lunceford sont souvent préférées) car ce titre contient les breaks adéquats. On peut aussi utiliser le « Shim Sham Song » du Bill Elliot Swing Orchestra (album « Swingin’ the Century », « Tuxedo Junction » d’Erskine Hawkins ou « Stompin’ at the Savoy » de l’orchestre de George Gee (avec les annonces faites par Frankie Manning en personne). Le shim sham est aujourd’hui traditionnellement dansé à la fin d’une soirée swing. Les danseurs se mettent face à l’orchestre pour faire ce shim sham en guise de remerciement pour la musique sur laquelle ils ont dansé toute la soirée. Cela n’empêche pas que cet enchaînement puisse être dansé n’importe quand dans la soirée. Bien des danseurs de swing ont acquis le réflexe de danser un shim sham dès qu’il entendent les premières notes de « T’Ain’t What You Do ».

Le shim sham est aujourd’hui traditionnellement dansé à la fin d’une soirée swing. Les danseurs se mettent face à l’orchestre pour faire ce shim sham en guise de remerciement pour la musique sur laquelle ils ont dansé toute la soirée. Cela n’empêche pas que cet enchaînement puisse être dansé n’importe quand dans la soirée. Bien des danseurs de swing ont acquis le réflexe de danser un shim sham dès qu’il entendent les premières notes de « T’Ain’t What You Do ». Pour finir cet article, voici la chorégraphie du shim sham la plus dansée, celle de Frankie Manning. Chaque ligne numérotée se danse sur 8 temps. Pour savoir ce que signifient les noms indiqués, je vous conseille soit de prendre des cours, soit de consulter mon livre « Le lindy hop et le balboa » qui comporte tous les détails pas à pas.

Pour finir cet article, voici la chorégraphie du shim sham la plus dansée, celle de Frankie Manning. Chaque ligne numérotée se danse sur 8 temps. Pour savoir ce que signifient les noms indiqués, je vous conseille soit de prendre des cours, soit de consulter mon livre « Le lindy hop et le balboa » qui comporte tous les détails pas à pas.

Ces dernières années, de nombreuses personnes se sont mises à la danse country en ligne (désormais appelée « line dance »). Si certains n’ont découvert que récemment cette manière de danser, les amateurs de swing savent depuis longtemps que l’on mêle facilement des séquences de danse en solo au lindy hop. Au début du renouveau du lindy hop, dans la fin des années 80 et au début des années 1990, on appelait ces enchaînements de swing en solo et en ligne des « routines swing », par anglicisme. L’appellation a par la suite évolué. On a appelé ces « jazz steps » des « pas de jazz », puis l’on a vu apparaître la dénomination « authentic jazz » pour faire la différence avec les mouvements du modern jazz (introduit dans les années 50 dans les spectacles de Broadway). Enfin, plus récemment, on a commencé à parler de « jazz roots » pour faire référence littéralement à ces mouvements des années 30 et 40 typiques des racines du jazz. Avec le temps, de nombreux enchaînements (les « routines »…) de jazz/swing ont été créés et un certain nombre d’entre eux sont devenus des succès comme le shim sham (Frankie Manning), le jitterbug stroll (Ryan Francois), le Tranky Doo, le petit blues, etc. Ceci étant, la plupart des mouvements dansés dans ces enchaînements peuvent être intégrés dans un lindy hop en couple (les partenaires se lâchent alors souvent les mains) en toute improvisation. Parfois, c’est l’inverse, comme dans le shim sham, où les danseurs commencent la chorégraphie imposée en danse en ligne et finissent le morceau de musique en couple et en improvisation.

Ces dernières années, de nombreuses personnes se sont mises à la danse country en ligne (désormais appelée « line dance »). Si certains n’ont découvert que récemment cette manière de danser, les amateurs de swing savent depuis longtemps que l’on mêle facilement des séquences de danse en solo au lindy hop. Au début du renouveau du lindy hop, dans la fin des années 80 et au début des années 1990, on appelait ces enchaînements de swing en solo et en ligne des « routines swing », par anglicisme. L’appellation a par la suite évolué. On a appelé ces « jazz steps » des « pas de jazz », puis l’on a vu apparaître la dénomination « authentic jazz » pour faire la différence avec les mouvements du modern jazz (introduit dans les années 50 dans les spectacles de Broadway). Enfin, plus récemment, on a commencé à parler de « jazz roots » pour faire référence littéralement à ces mouvements des années 30 et 40 typiques des racines du jazz. Avec le temps, de nombreux enchaînements (les « routines »…) de jazz/swing ont été créés et un certain nombre d’entre eux sont devenus des succès comme le shim sham (Frankie Manning), le jitterbug stroll (Ryan Francois), le Tranky Doo, le petit blues, etc. Ceci étant, la plupart des mouvements dansés dans ces enchaînements peuvent être intégrés dans un lindy hop en couple (les partenaires se lâchent alors souvent les mains) en toute improvisation. Parfois, c’est l’inverse, comme dans le shim sham, où les danseurs commencent la chorégraphie imposée en danse en ligne et finissent le morceau de musique en couple et en improvisation.

Afin de pratiquer quelques-uns parmi les principaux mouvements de swing en solo qui font partie des grands classiques, j’ai eu l’idée de les rassembler au sein d’un enchaînement dynamique s’accordant à une chanson que j’aime bien « Rip Van Winkle », interprétée par Lily Wilde et son orchestre (présent sur son album « Insect Ball ». Du reste, je vous conseille l’album tout entier qui est très dansant. Je dirais qu’il cadre bien dans un style proche de Count Basie ou Billy May qu’affectionnent tout particulièrement les danseurs de lindy hop. « Rip Van Winkle » est une chanson teintée d’humour faisant référence à un récit de Washington Irving, publié en 1819. L’histoire est celle d’un homme qui rencontre des personnages étranges dans la forêt et qui n’hésite pas à trinquer avec eux. Ivre, il s’endort et se réveille 20 ans plus tard alors que sa femme est décédée et la plupart de ses amis ont disparu.

Afin de pratiquer quelques-uns parmi les principaux mouvements de swing en solo qui font partie des grands classiques, j’ai eu l’idée de les rassembler au sein d’un enchaînement dynamique s’accordant à une chanson que j’aime bien « Rip Van Winkle », interprétée par Lily Wilde et son orchestre (présent sur son album « Insect Ball ». Du reste, je vous conseille l’album tout entier qui est très dansant. Je dirais qu’il cadre bien dans un style proche de Count Basie ou Billy May qu’affectionnent tout particulièrement les danseurs de lindy hop. « Rip Van Winkle » est une chanson teintée d’humour faisant référence à un récit de Washington Irving, publié en 1819. L’histoire est celle d’un homme qui rencontre des personnages étranges dans la forêt et qui n’hésite pas à trinquer avec eux. Ivre, il s’endort et se réveille 20 ans plus tard alors que sa femme est décédée et la plupart de ses amis ont disparu. L’authentic jazz (ou jazz roots) comporte de nombreux mouvements souvent utilisés dans les enchaînements en ligne. L’enchaînement que je vous propose plus bas en utilise un bon nombre. Je les décris d’ailleurs presque tous dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Parmi les mouvements de l’enchaînement, il y en a un que j’aime bien, car il donne vraiment l’impression de s’exprimer ; il s’agit du fall off the log.

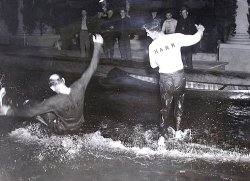

L’authentic jazz (ou jazz roots) comporte de nombreux mouvements souvent utilisés dans les enchaînements en ligne. L’enchaînement que je vous propose plus bas en utilise un bon nombre. Je les décris d’ailleurs presque tous dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Parmi les mouvements de l’enchaînement, il y en a un que j’aime bien, car il donne vraiment l’impression de s’exprimer ; il s’agit du fall off the log.  Lorsque je débutais et que j’apprenais le lindy hop par stages successifs, suivant les professeurs connus de ville en ville, il n’y avait pas de support écrit et diverses prononciations qualifiaient cette figure de « Follow the logs » ou, dans le meilleur des cas, de « Fall of the log ». Si l’on cherchait à traduire, le premier terme correspondait à « Cherchez les journaux » et le second par « Chute du journal ». Certains enseignants justifiaient d’ailleurs cela en disant qu’il s’agissait d’imiter le paperboy (livreur de journaux aux USA) qui lançait les journaux enroulés sur eux-mêmes dans les jardins des quartiers résidentiels. Ce n’est que plus tard que j’appris que le vrai nom s’écrivait « fall off the log » et que cela faisait référence aux bûcherons américains qui faisaient descendre les billots de bois (les « logs ») dans la vallée en utilisant le cours d’une rivière. Pour cela, ils devaient parfois se tenir debout sur un billot à qui il arrivait de commencer à rouler dans l’eau. Dans certains cas, le malheureux bûcheron tombait à l’eau après avoir fait un mouvement de déséquilibre ressemblant à cette figure de jazz qu’on peut traduire par « chute d’un billot ». Après cette petite page culturelle, voici donc l’enchaînement promis. Dans la description, la première colonne indique le temps sur lequel le mouvement correspondant débute.

Lorsque je débutais et que j’apprenais le lindy hop par stages successifs, suivant les professeurs connus de ville en ville, il n’y avait pas de support écrit et diverses prononciations qualifiaient cette figure de « Follow the logs » ou, dans le meilleur des cas, de « Fall of the log ». Si l’on cherchait à traduire, le premier terme correspondait à « Cherchez les journaux » et le second par « Chute du journal ». Certains enseignants justifiaient d’ailleurs cela en disant qu’il s’agissait d’imiter le paperboy (livreur de journaux aux USA) qui lançait les journaux enroulés sur eux-mêmes dans les jardins des quartiers résidentiels. Ce n’est que plus tard que j’appris que le vrai nom s’écrivait « fall off the log » et que cela faisait référence aux bûcherons américains qui faisaient descendre les billots de bois (les « logs ») dans la vallée en utilisant le cours d’une rivière. Pour cela, ils devaient parfois se tenir debout sur un billot à qui il arrivait de commencer à rouler dans l’eau. Dans certains cas, le malheureux bûcheron tombait à l’eau après avoir fait un mouvement de déséquilibre ressemblant à cette figure de jazz qu’on peut traduire par « chute d’un billot ». Après cette petite page culturelle, voici donc l’enchaînement promis. Dans la description, la première colonne indique le temps sur lequel le mouvement correspondant débute.

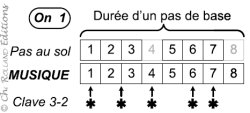

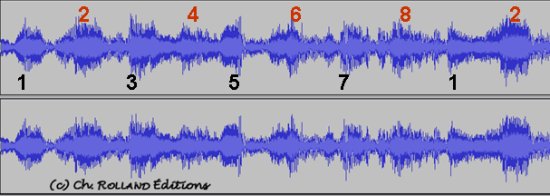

La base de la musique cubaine est la clave (prononcer « klavé »). C’est un motif rythmique joué par deux petits bâtons de bois que l’on frappe l’un contre l’autre. Le motif rythmique de la clave comporte deux parties. L’une contient trois sons, et l’autre deux. La clave est ainsi qualifiée de 3-2 ou 2-3 selon que les 3 sons arrivent en premier ou en second. Pour une clave 3-2, on entend donc trois sons sur le 1-2-3-(4) de la musique et deux sons sur le 5-6-7-(8). Pour résumer, le mot « clave » désigne à la fois l’instrument de percussion en bois et le rythme sur 8 temps (2 mesures) comprenant 5 sons. Dans les orchestres modernes, les bâtons de bois sont remplacés par un bloc de plastique utilisé parmi les autres percussions.

La base de la musique cubaine est la clave (prononcer « klavé »). C’est un motif rythmique joué par deux petits bâtons de bois que l’on frappe l’un contre l’autre. Le motif rythmique de la clave comporte deux parties. L’une contient trois sons, et l’autre deux. La clave est ainsi qualifiée de 3-2 ou 2-3 selon que les 3 sons arrivent en premier ou en second. Pour une clave 3-2, on entend donc trois sons sur le 1-2-3-(4) de la musique et deux sons sur le 5-6-7-(8). Pour résumer, le mot « clave » désigne à la fois l’instrument de percussion en bois et le rythme sur 8 temps (2 mesures) comprenant 5 sons. Dans les orchestres modernes, les bâtons de bois sont remplacés par un bloc de plastique utilisé parmi les autres percussions.

La clave permet donc de danser sur le 1 de la musique, salsa « on 1 », (on y fait le premier pas d’un pas de mambo) ou sur le 2, salsa « on 2 » (c’est donc sur le 2 que se fait le 1er pas). Sur une clave 3-2, les danseurs de « on 1 » suivent les temps 1, 6 et 7 alors que les danseurs de « on 2 » suivent les temps 4, 6 et 7. L’un des impacts de clave tombant entre le temps 2 et le temps 3, il est aussi possible de l’utiliser pour donner des accélérations ou des ralentissements dans la danse, d’où une richesse certaine et, peut-être, une difficulté pour les débutants. Trouver le 1 est donc plus « naturel » sur une clave 3-2 que trouver le 2 sur une clave 2-3 lorsque l’on compte la musique (lorsqu’on en arrive à ressentir la « respiration » de la clave sans compter, tout va mieux).

La clave permet donc de danser sur le 1 de la musique, salsa « on 1 », (on y fait le premier pas d’un pas de mambo) ou sur le 2, salsa « on 2 » (c’est donc sur le 2 que se fait le 1er pas). Sur une clave 3-2, les danseurs de « on 1 » suivent les temps 1, 6 et 7 alors que les danseurs de « on 2 » suivent les temps 4, 6 et 7. L’un des impacts de clave tombant entre le temps 2 et le temps 3, il est aussi possible de l’utiliser pour donner des accélérations ou des ralentissements dans la danse, d’où une richesse certaine et, peut-être, une difficulté pour les débutants. Trouver le 1 est donc plus « naturel » sur une clave 3-2 que trouver le 2 sur une clave 2-3 lorsque l’on compte la musique (lorsqu’on en arrive à ressentir la « respiration » de la clave sans compter, tout va mieux). La clave n’est pas le seul repère que l’on peut suivre pour danser la salsa. Il y a d’autres percussions qui aident à repérer certains temps musicaux, en voici une liste rapide.

La clave n’est pas le seul repère que l’on peut suivre pour danser la salsa. Il y a d’autres percussions qui aident à repérer certains temps musicaux, en voici une liste rapide. À ces percussions, il est possible d’ajouter d’autres repères plus harmoniques. Il y a par exemple la basse (contrebasse ou guitare), le piano, les cuivres et, bien sûr, la voix des choeurs ou du soliste. Dans les cas simples, suivre ce qui ressemble à un début de couplet ou de refrain (même si la structure d’un morceau de salsa ne suit pas cette logique) peut permettre de savoir quand poser le premier pas tout en restant en musique.

À ces percussions, il est possible d’ajouter d’autres repères plus harmoniques. Il y a par exemple la basse (contrebasse ou guitare), le piano, les cuivres et, bien sûr, la voix des choeurs ou du soliste. Dans les cas simples, suivre ce qui ressemble à un début de couplet ou de refrain (même si la structure d’un morceau de salsa ne suit pas cette logique) peut permettre de savoir quand poser le premier pas tout en restant en musique.

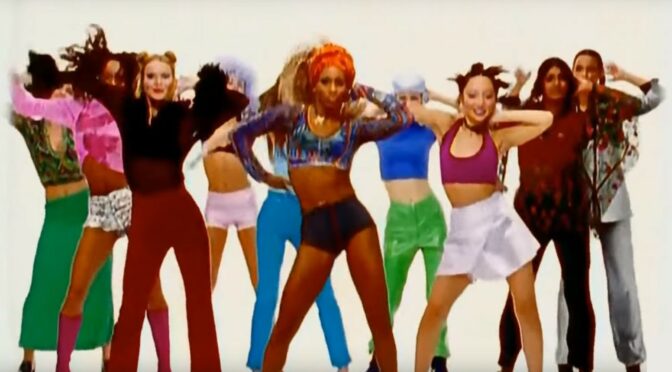

Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.

Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.  Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école.

Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école. Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).

Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).  À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années.

À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années. La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique.

La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique. :

: Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e).

Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e). La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.

La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.

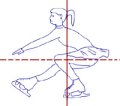

Beaucoup de personnes qui commencent l’apprentissage de la valse (viennoise ou musette, peu importe) font face au problème de la tête qui tourne après deux tours du couple à un rythme soutenu. Je me propose donc de vous parler de ces rotations qui parsèment la danse et qui sont omniprésentes dans les figures de patinage artistique que l’on voit aux Jeux olympiques d’hiver en ce moment.

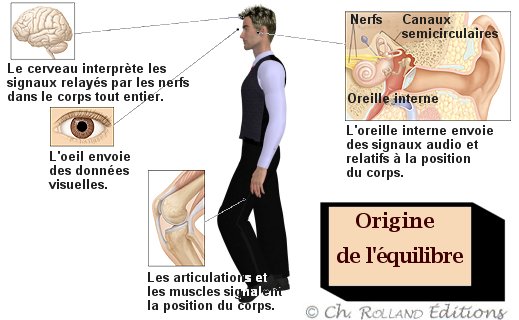

Beaucoup de personnes qui commencent l’apprentissage de la valse (viennoise ou musette, peu importe) font face au problème de la tête qui tourne après deux tours du couple à un rythme soutenu. Je me propose donc de vous parler de ces rotations qui parsèment la danse et qui sont omniprésentes dans les figures de patinage artistique que l’on voit aux Jeux olympiques d’hiver en ce moment. Lorsqu’on tourne sur soi-même, les yeux doivent en permanence se réadapter et faire la mise au point sur ce qu’ils ont en face d’eux. Le cerveau n’arrivant plus à se fier aux informations transmises par les yeux, il essaye de se baser sur celles provenant de notre oreille interne qui contrôle l’équilibre. Or, comme on est en permanence en mouvement, là non plus point de salut et on a cette sensation de vertige. Ce phénomène de la tête qui tourne, est appelé « vertige positionnel paroxystique bénin » par les médecins et est en réalité une sensation de déplacement erronée des objets par rapport à soi.

Lorsqu’on tourne sur soi-même, les yeux doivent en permanence se réadapter et faire la mise au point sur ce qu’ils ont en face d’eux. Le cerveau n’arrivant plus à se fier aux informations transmises par les yeux, il essaye de se baser sur celles provenant de notre oreille interne qui contrôle l’équilibre. Or, comme on est en permanence en mouvement, là non plus point de salut et on a cette sensation de vertige. Ce phénomène de la tête qui tourne, est appelé « vertige positionnel paroxystique bénin » par les médecins et est en réalité une sensation de déplacement erronée des objets par rapport à soi.

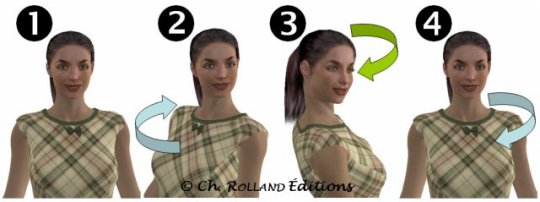

Du côté des danses à deux et dans notre cas de la valse en particulier, c’est généralement le danseur qui se plie à cet exercice. Pour ce qui est de la danseuse de valse, dans les bras de son danseur, il lui est possible de simplement fixer un point situé sur l’épaule de son partenaire. Dans ce cas, elle n’aura pas le tournis, mais elle manquera probablement tout un tas de choses intéressantes qui se déroulent dans la salle de danse… Afin de ménager sa danseuse moins expérimentée, le danseur expérimenté prendra soin d’alterner les tours à gauche et les tours à droite afin que cette dernière n’ait pas le vertige. Un dernier truc : si, malgré tous ces conseils, vous avec encore la tête qui tourne après une série de tours à droite, il vous suffit de tourner rapidement sur vous-même dans le sens inverse afin de faire disparaître cette sensation illico presto !

Du côté des danses à deux et dans notre cas de la valse en particulier, c’est généralement le danseur qui se plie à cet exercice. Pour ce qui est de la danseuse de valse, dans les bras de son danseur, il lui est possible de simplement fixer un point situé sur l’épaule de son partenaire. Dans ce cas, elle n’aura pas le tournis, mais elle manquera probablement tout un tas de choses intéressantes qui se déroulent dans la salle de danse… Afin de ménager sa danseuse moins expérimentée, le danseur expérimenté prendra soin d’alterner les tours à gauche et les tours à droite afin que cette dernière n’ait pas le vertige. Un dernier truc : si, malgré tous ces conseils, vous avec encore la tête qui tourne après une série de tours à droite, il vous suffit de tourner rapidement sur vous-même dans le sens inverse afin de faire disparaître cette sensation illico presto ! Je profite de l’occasion du thème de cet article pour vous proposer une petite expérience… Ci-contre, vous voyez une danseuse qui tourne sur elle-même. Elle semble flotter dans l’espace et on ne voit que son ombre en 2D. Il va sans dire qu’elle n’applique pas l’astuce dont j’ai parlé plus haut, mais cela n’a rien à voir avec ce qui va suivre. La question est : dans quel sens la voyez-vous tourner ? Certains la voient tourner à droite, d’autres la voient tourner à gauche. Ce type d’illusion d’optique est toujours amusant, car il est censé dévoiler comment notre cerveau travaille.

Je profite de l’occasion du thème de cet article pour vous proposer une petite expérience… Ci-contre, vous voyez une danseuse qui tourne sur elle-même. Elle semble flotter dans l’espace et on ne voit que son ombre en 2D. Il va sans dire qu’elle n’applique pas l’astuce dont j’ai parlé plus haut, mais cela n’a rien à voir avec ce qui va suivre. La question est : dans quel sens la voyez-vous tourner ? Certains la voient tourner à droite, d’autres la voient tourner à gauche. Ce type d’illusion d’optique est toujours amusant, car il est censé dévoiler comment notre cerveau travaille.

Aujourd’hui, j’ai eu envie de parler d’un pas de danse dont le nom comporte un nom propre : le Suzie Q (encore écrit Suzy Q et à prononcer « Souzi kiou »). Commençons par l’origine de ce nom. Qui pouvait bien être cette fameuse Suzie ? Il semblerait qu’il s’agissait de Suzie Quealy (son nom de jeune fille), une jeune fille (dans les années 30…) de San Francisco. En réalité, elle serait l’inspiratrice de la chanson « Doin’ the Suzie-Q » chantée par Lil Hardin Armstrong (la femme de Louis Armstrong jusqu’en 1938) datant de 1936 alors que le nom Suzie Q est associé à une petite danse à la mode (comme il y en avait beaucoup dans les années 30) qui existait déjà au préalable.

Aujourd’hui, j’ai eu envie de parler d’un pas de danse dont le nom comporte un nom propre : le Suzie Q (encore écrit Suzy Q et à prononcer « Souzi kiou »). Commençons par l’origine de ce nom. Qui pouvait bien être cette fameuse Suzie ? Il semblerait qu’il s’agissait de Suzie Quealy (son nom de jeune fille), une jeune fille (dans les années 30…) de San Francisco. En réalité, elle serait l’inspiratrice de la chanson « Doin’ the Suzie-Q » chantée par Lil Hardin Armstrong (la femme de Louis Armstrong jusqu’en 1938) datant de 1936 alors que le nom Suzie Q est associé à une petite danse à la mode (comme il y en avait beaucoup dans les années 30) qui existait déjà au préalable. De cette danse, le Suzie-Q, n’est resté qu’un pas, le Suzie Q. Ce pas a été intégré dans leur manière de danser par les danseurs de lindy hop. Ainsi, lorsqu’en 1937 Whitey demanda à Frankie Manning de créer sa propre version du Big Apple, celui-ci y intégra un certain nombre de pas de danse jazz, dont le Suzie Q (source :

De cette danse, le Suzie-Q, n’est resté qu’un pas, le Suzie Q. Ce pas a été intégré dans leur manière de danser par les danseurs de lindy hop. Ainsi, lorsqu’en 1937 Whitey demanda à Frankie Manning de créer sa propre version du Big Apple, celui-ci y intégra un certain nombre de pas de danse jazz, dont le Suzie Q (source :

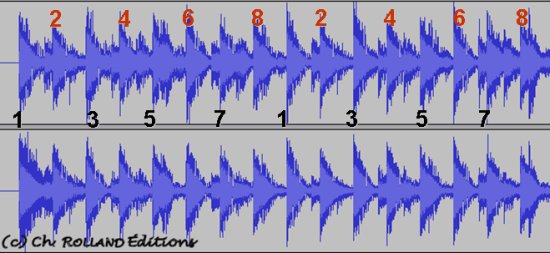

Il y a des questions qui reviennent souvent dans la bouche des danseurs qui souhaitent se constituer une discothèque ou une CDthèque personnelle pour danser. L’une d’entre elles est : comment calcule-t-on la vitesse (autrement dit le tempo) d’un morceau de musique ? J’espère vous donner ci-après tous les outils pour parvenir à classer vos titres musicaux selon leur tempo.

Il y a des questions qui reviennent souvent dans la bouche des danseurs qui souhaitent se constituer une discothèque ou une CDthèque personnelle pour danser. L’une d’entre elles est : comment calcule-t-on la vitesse (autrement dit le tempo) d’un morceau de musique ? J’espère vous donner ci-après tous les outils pour parvenir à classer vos titres musicaux selon leur tempo. Tout d’abord, il faut déterminer le style de musique auquel on a affaire. En effet, on ne compte pas une valse comme on compte un rock ou un cha-cha. Je passe sur cette étape car, ici, je me concentre sur la vitesse du morceau. À l’oreille, le fait de reconnaître s’il s’agit d’un morceau rapide, médium ou lent est assez aisé et cela fait partie des éléments à prendre en compte avant d’entrer dans le détail. Ensuite, il faut déterminer le nombre de battements par minute (ou BPM) du morceau.

Tout d’abord, il faut déterminer le style de musique auquel on a affaire. En effet, on ne compte pas une valse comme on compte un rock ou un cha-cha. Je passe sur cette étape car, ici, je me concentre sur la vitesse du morceau. À l’oreille, le fait de reconnaître s’il s’agit d’un morceau rapide, médium ou lent est assez aisé et cela fait partie des éléments à prendre en compte avant d’entrer dans le détail. Ensuite, il faut déterminer le nombre de battements par minute (ou BPM) du morceau.

Les DJ ont l’habitude de parler du tempo musical en BPM car c’est un référentiel qui les intéresse afin de caler le rythme d’un morceau sur celui d’un autre lors du mixage (transition de l’un vers l’autre). Une console DJ a la possibilité de réduire ou accélérer la vitesse d’un titre (« pitch ») pour le faire correspondre à celle d’un autre. De leur côté, les danseurs sont moins portés sur la précision de la valeur du tempo, en revanche, ils sont plus connectés à la manière dont la musique est écrite. Ils utilisent donc de préférence l’unité de la mesure par minute (ou MPM).

Les DJ ont l’habitude de parler du tempo musical en BPM car c’est un référentiel qui les intéresse afin de caler le rythme d’un morceau sur celui d’un autre lors du mixage (transition de l’un vers l’autre). Une console DJ a la possibilité de réduire ou accélérer la vitesse d’un titre (« pitch ») pour le faire correspondre à celle d’un autre. De leur côté, les danseurs sont moins portés sur la précision de la valeur du tempo, en revanche, ils sont plus connectés à la manière dont la musique est écrite. Ils utilisent donc de préférence l’unité de la mesure par minute (ou MPM). La mesure dont on parle est celle qui est écrite sur la partition que les musiciens lisent lorsqu’ils exécutent un morceau. Cette notion est fortement liée au type de musique. Un rock est écrit en 4/4, soit quatre temps par mesure. On obtient donc le nombre de MPM d’un rock en divisant le nombre de BPM par 4. Une valse est écrite en 3/4, soit trois temps par mesure. On obtient donc le nombre de MPM d’une valse en divisant le nombre de BPM par 3. Et ainsi de suite selon la structure musicale de base de chaque type de musique.

La mesure dont on parle est celle qui est écrite sur la partition que les musiciens lisent lorsqu’ils exécutent un morceau. Cette notion est fortement liée au type de musique. Un rock est écrit en 4/4, soit quatre temps par mesure. On obtient donc le nombre de MPM d’un rock en divisant le nombre de BPM par 4. Une valse est écrite en 3/4, soit trois temps par mesure. On obtient donc le nombre de MPM d’une valse en divisant le nombre de BPM par 3. Et ainsi de suite selon la structure musicale de base de chaque type de musique. Il est évident que le comptage manuel est la manière la plus fiable, mais elle est aussi la plus longue.

Il est évident que le comptage manuel est la manière la plus fiable, mais elle est aussi la plus longue.

En regardant quelques extraits de la vidéothèque consacrée à la danse que j’ai constituée année après année, l’idée m’est venue de vous parler un peu des positions de mains. Peut-être certains d’entre vous utilisent toujours la même position de mains avec votre partenaire pour toutes les danses. D’autres choisissent les positions selon la danse, ce qui se comprend dans la mesure où les techniques varient d’une danse à l’autre. Aujourd’hui, je vais vous parler de la main gauche du danseur quand il est en position fermée (rapprochée) avec sa danseuse. C’est cette position que je vous représente ci-contre avec deux des personnages que j’utilise pour montrer les figures dans mes livres techniques. La constitution de la position classique consiste pour le danseur à faire comme s’il tenait un gobelet dans sa main gauche puis à proposer l’espace ainsi constitué entre son pouce et la pointe de son index à sa partenaire. Cette dernière place sa main droite en crochet à l’endroit proposé, le pouce séparé des autres doigts de sa main par le pouce du danseur. Une fois le contact pris, les partenaires raffermissent la position de mains ainsi faite.

En regardant quelques extraits de la vidéothèque consacrée à la danse que j’ai constituée année après année, l’idée m’est venue de vous parler un peu des positions de mains. Peut-être certains d’entre vous utilisent toujours la même position de mains avec votre partenaire pour toutes les danses. D’autres choisissent les positions selon la danse, ce qui se comprend dans la mesure où les techniques varient d’une danse à l’autre. Aujourd’hui, je vais vous parler de la main gauche du danseur quand il est en position fermée (rapprochée) avec sa danseuse. C’est cette position que je vous représente ci-contre avec deux des personnages que j’utilise pour montrer les figures dans mes livres techniques. La constitution de la position classique consiste pour le danseur à faire comme s’il tenait un gobelet dans sa main gauche puis à proposer l’espace ainsi constitué entre son pouce et la pointe de son index à sa partenaire. Cette dernière place sa main droite en crochet à l’endroit proposé, le pouce séparé des autres doigts de sa main par le pouce du danseur. Une fois le contact pris, les partenaires raffermissent la position de mains ainsi faite.