Quand on évoque l’époque disco, on ne peut pas s’empêcher de penser aux pistes de danse éclairées de lumières colorées, aux paillettes et aux mouvements rythmés des danseurs en harmonie avec les « boum boum » enivrants de la musique. Parmi les multiples danses qui ont marqué cette période, le Bus Stop est l’une des plus appréciées et emblématiques. Plus qu’une simple danse, c’est un véritable phénomène culturel qui a traversé les décennies pour devenir un classique intemporel.

Origines et évolution

Le Bus Stop est né dans les années 1970, dans le milieu de la musique disco dans une petite discothèque de Chicago. On lui attribue généralement le titre de première danse en ligne de l’ère du disco. Initialement appelée le « L.A. Hustle », cette danse en groupe a été renommée « Bus Stop » lorsqu’elle s’est propagée vers la côte Est des États-Unis. Elle est composée d’un mélange de pas simples et répétitifs basés sur des mouvements simples de danse en ligne. À l’inverse des danses de couple qui dominaient avant l’ère disco (rock’n’roll, danses de salon, etc.), le Bus Stop permettait à un grand nombre de personnes de danser ensemble sur la piste de danse, créant ainsi une sensation d’unité festive.

L’apparition de la danse dans les clubs new-yorkais a favorisé sa diffusion grâce aux DJ et aux chorégraphes de l’époque. La popularité du Bus Stop s’est rapidement accrue, au point de devenir une référence dans les soirées disco à travers le monde. La danse est généralement liée à la chanson « Do The Bus Stop » du groupe The Fatback Band bien qu’en réalité elle puisse être faite sur n’importe quelle chanson disco avec un tempo adapté. Citons en particulier « Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose » de Teddy Pendergrass, “Play That Funky Music” de Wild Cherry ou encore « Some Kind of Trouble » de Tanya Tucker. Voici une vidéo de la version de The Fatbck Band en 1975.

Petit à petit, grâce à son succès au fil des années, le Bus Stop a été intégré parmi les danses en ligne pratiquées par les amateurs au même titre que les autres danses (country) en ligne.

Mouvements de base

Le Bus Stop est relativement simple à danser, ce qui a joué un rôle essentiel dans sa réussite. La danse se déroule en 32 temps et 4 murs. Voici une explication des étapes fondamentales par série de 4 temps :

- 1-4 : Walk Back, Touch

reculer le pied droit, reculer le pied gauche, reculer le pied droit, pointer le pied gauche à côté du pied droit sans le poids du corps - 5-8 : Walk Forward, Touch

avancer le pied gauche, avancer le pied droit, avancer le pied gauche, pointer le pied droit à côté du pied gauche sans le poids du corps - 9-12 : Vine Right, Touch

écarter le pied droit à droite, croiser le pied gauche derrière le

pied droit, décroiser le pied droit à droite, pointer le pied gauche à côté du pied droit - 13-16 : Vine Left, Touch

écarter le pied gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le

pied gauche, décroiser le pied gauche à gauche, pointer le pied droit à côté du pied gauche - 17-20 : Step Touch, Step Touch

écarter le pied droit à droite, pointer le pied gauche à côté du

pied droit, écarter le pied gauche à gauche, pointer le pied droit à côté du pied gauche - 21-24 : Slide and Heels

écarter largement le pied droit à droite, assembler le pied gauche

au pied droit en le faisant glisser au sol (slide), déplacer le poids

du corps sur l’avant des pieds puis écarter les talons, ramener

les pieds parallèles - 25-28 : Taps

pointer le pied droit vers l’avant deux fois, pointer le pied gauche

vers l’arrière deux fois - 29-32 : Toe, Turn and Stomp

pointer le pied droit vers l’avant, pointer le pied droit vers

l’arrière, pointer le pied droit vers le côté, pivoter d’1/4 de tour à gauche puis taper du pied droit au sol à côté du pied gauche, sans mettre le poids du corps (stomp) - Puis on recommence au début !

Comme dans le cas d’un madison, on répète ces mouvements, les danseurs tournant d’un quart de tour, vers une nouvelle direction, à chaque cycle. Il est possible d’inclure des variations dans le Bus Stop de base, où les danseurs improvisent en utilisant des mouvements de bras ou en ajoutant des pas supplémentaires, ce qui rend la danse à la fois accessible et personnalisable. Par exemple, sur les comptes 21 à 24, il est possible de sauter vers l’avant sur un temps, sauter en arrière sur un temps, puis effectuer un mouvement faisant se joindre puis s’écarter les talons deux fois ; ou encore pour s’amuser, on peut aussi débuter la danse sur le temps 9 et reprendre les temps 1 à 8 pour finir ou encore sur le temps 25 et reprendre les temps 1 à 24 pour finir comme dans la vidéo ci-dessous où le Bus Stop est piloté par Charlie Green en 1982 à Chicago dans une version adaptée au titre « Make It Clap » de Will The Funkboss.

Vous pourrez retrouver les pas du Bus Stop illustrés dans mon livre « La danse (country) en ligne » avec de nombreuses autres danses accessibles à tous, toujours disponible en librairie, en commande en ligne ou en commande directe aux éditions Ch. Rolland !

Impact culturel

Le Bus Stop dépasse largement le simple cadre de la danse, il incarne une époque où la danse en ligne en groupe relativement important étaient au cœur de la culture des clubs. À une époque où la musique disco rassemblait les individus de toutes origines et de tous âges, le Bus Stop était un moyen facile et divertissant pour tous pour se connecter et de partager la joie de la danse.

Le Bus Stop est devenu une icône des soirées disco grâce à l’émergence des clubs de danse et à l’influence des films tels que Saturday Night Fever. Il a franchi les frontières culturellesen étant pratiqué dans différentes soirées et demeure encore populaire dans certains cours de danse et les fêtes disco à l’heure actuelle.

Le Bus Stop aujourd’hui

Malgré la disparition de la culture disco années 1970, le Bus Stop n’a jamais réellement disparu. Il demeure un élément essentiel des soirées incluant de la musique disco et continue d’être enseigné dans les cours de danse aux USA. La danse est toujours appréciée pour son côté nostalgique et accessible, tant par ceux qui l’ont connue à son apogée que par les nouvelles générations curieuses de retrouver l’esprit festif de l’époque disco.

Petite anecdote supplémentaire, aujourd’hui dans le milieu du swing « à l’ancienne » des années 1930-40 (jazz roots, lindy hop, etc.) et de ses festivals ou cours de danse, on voit un Bus Stop revisité à la manière swing par des professeurs. On avait déjà eu droit au « Madison revisité par Frankie Manning », et à présent c’est au Bus Stop de servir de base pour animer les cours de danse ou comment faire du neuf avec du vieux ou, plus précisément, faire du très vieux avec du moins vieux !

En résumé, le Bus Stop dépasse largement le simple enchaînement de pas ; il s’agit d’une partie essentielle de l’histoire de la danse, d’un témoignage de l’influence du disco, et d’un rappel que parfois, les meilleures danses sont celles qui réunissent tous les participants sur la piste.

Lorsque vous dansez avec des chaussures à claquettes aux pieds, vous réalisez inévitablement les frappes de base que de nombreux autres danseurs ont réalisé avant vous. Il s’agit d’un passage obligé. Ces frappes sont certes destinées à produire des sons assimilables à des percussions, mais n’oubliez pas que vous êtes censés danser… Aussi, vos bras ne doivent-ils pas rester statiques le long du corps (sauf, bien entendu, dans le cas d’une orientation spécifiquement claquettes irlandaises). Généralement, le bras opposé au pied qui effectue la frappe est légèrement levé, exactement comme lorsque l’on marche. Restez toujours bien droit et n’oubliez pas de garder la jambe sur laquelle se trouve le poids de votre corps (jambe opposée à celle qui effectue la frappe) légèrement pliée : pas de jambe tendue !

Lorsque vous dansez avec des chaussures à claquettes aux pieds, vous réalisez inévitablement les frappes de base que de nombreux autres danseurs ont réalisé avant vous. Il s’agit d’un passage obligé. Ces frappes sont certes destinées à produire des sons assimilables à des percussions, mais n’oubliez pas que vous êtes censés danser… Aussi, vos bras ne doivent-ils pas rester statiques le long du corps (sauf, bien entendu, dans le cas d’une orientation spécifiquement claquettes irlandaises). Généralement, le bras opposé au pied qui effectue la frappe est légèrement levé, exactement comme lorsque l’on marche. Restez toujours bien droit et n’oubliez pas de garder la jambe sur laquelle se trouve le poids de votre corps (jambe opposée à celle qui effectue la frappe) légèrement pliée : pas de jambe tendue !

Le step est réalisé comme un pas (d’où son nom). Le principe est le même que pour le touch, mais au lieu de relever la pointe du pied, vous laissez celle-ci en contact avec le sol et vous faites passer en même temps le poids de votre corps sur la jambe correspondante. Si vous commencez le step avec le poids du corps sur la jambe gauche, vous le finissez avec le poids sur la jambe droite.

Le step est réalisé comme un pas (d’où son nom). Le principe est le même que pour le touch, mais au lieu de relever la pointe du pied, vous laissez celle-ci en contact avec le sol et vous faites passer en même temps le poids de votre corps sur la jambe correspondante. Si vous commencez le step avec le poids du corps sur la jambe gauche, vous le finissez avec le poids sur la jambe droite. Le brush correspond à un mouvement du pied vers l’avant. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’avant. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

Le brush correspond à un mouvement du pied vers l’avant. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’avant. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol. Le back brush correspond à un mouvement du pied de l’avant vers l’arrière. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’arrière. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

Le back brush correspond à un mouvement du pied de l’avant vers l’arrière. Vous êtes en équilibre sur la jambe opposée du pied qui va brièvement racler le sol dans un mouvement en arc de cercle vers l’arrière. Le contact avec le sol se fait au niveau de la demi-pointe du pied. Ce mouvement est principalement réalisé par l’action du genou. La cheville n’entre en action que brièvement lors du contact avec le sol.

En voyageant cet été, vous avez peut-être remarqué que, dans chaque pays ou dans chaque région, on peut découvrir des danses que l’on ne danse pas ailleurs. Les participants sont parfois vêtus de costumes traditionnels, parfois ce sont des habitants du coin qui s’amusent en tenue de tous les jours et ouvrent leurs danses aux touristes de passage. Ces danses, issues du terroir et fortement ancrées dans la culture populaire locale, sont appelées danses folkloriques par certains et danses traditionnelles par d’autres. Essayons d’y voir plus clair…

En voyageant cet été, vous avez peut-être remarqué que, dans chaque pays ou dans chaque région, on peut découvrir des danses que l’on ne danse pas ailleurs. Les participants sont parfois vêtus de costumes traditionnels, parfois ce sont des habitants du coin qui s’amusent en tenue de tous les jours et ouvrent leurs danses aux touristes de passage. Ces danses, issues du terroir et fortement ancrées dans la culture populaire locale, sont appelées danses folkloriques par certains et danses traditionnelles par d’autres. Essayons d’y voir plus clair… Le chant était souvent le support indissociable de la danse au point que c’étaient parfois même les danseurs qui chantaient tout en dansant. Chaque pays, chaque région, chaque village développe ses propres danses qu’on peut très bien ne pas retrouver dans le village voisin. On peut ainsi regrouper sous l’appellation de « danses traditionnelles » les danses nationales, les danses régionales, les danses locales, mais par extension également les danses ethniques et les danses de caractère. Le qualificatif de « populaire » peut être aussi inclus dans le sens de « issu du peuple ». Quant à la notion de folklore, nous y reviendrons un peu plus loin.

Le chant était souvent le support indissociable de la danse au point que c’étaient parfois même les danseurs qui chantaient tout en dansant. Chaque pays, chaque région, chaque village développe ses propres danses qu’on peut très bien ne pas retrouver dans le village voisin. On peut ainsi regrouper sous l’appellation de « danses traditionnelles » les danses nationales, les danses régionales, les danses locales, mais par extension également les danses ethniques et les danses de caractère. Le qualificatif de « populaire » peut être aussi inclus dans le sens de « issu du peuple ». Quant à la notion de folklore, nous y reviendrons un peu plus loin. Les danses traditionnelles sont essentiellement pratiquées dans des occasions précises dans un environnement rural : récoltes, mariages, fêtes religieuses, etc. qui amènent les voisins et amis à se rassembler. La danse est donc à la fois un support pour se donner du coeur à l’ouvrage, mais aussi un moment de loisir pour se retrouver et s’amuser en communauté. La danse traditionnelle est donc bien une danse populaire au sens de « issue du peuple ». On peut citer par exemple, les danses suivantes : polka, mazurka, bourrée, branle, contredanse, sauts, rondeau, gavotte, passe-pied, etc. Ces danses ont pour origine aussi bien les campagnes bretonnes que les pays étrangers. En dehors de l’Europe, on peut aussi y placer des danses comme la samba brésilienne, la danse tahitienne, le danzon cubain, la biguine antillaise, le bharatha natyam d’Inde, etc. Avec le développement de l’industrie et du commerce, ainsi que l’urbanisation marquée du milieu du XIXe siècle en Europe, la culture paysanne reste cantonnée au domaine rural. Ainsi les nouveaux urbains (issus des campagnes) repensent-ils avec nostalgie à ces danses et aux bons moments partagés avec leurs proches. Ils vont donc se regrouper autour des traditions de leur région d’origine qui permettent de conserver des noyaux de culture traditionnelle au sein des villes. Notamment, à Paris, la présence de groupes d’exilés bretons ou auvergnats est bien connue.

Les danses traditionnelles sont essentiellement pratiquées dans des occasions précises dans un environnement rural : récoltes, mariages, fêtes religieuses, etc. qui amènent les voisins et amis à se rassembler. La danse est donc à la fois un support pour se donner du coeur à l’ouvrage, mais aussi un moment de loisir pour se retrouver et s’amuser en communauté. La danse traditionnelle est donc bien une danse populaire au sens de « issue du peuple ». On peut citer par exemple, les danses suivantes : polka, mazurka, bourrée, branle, contredanse, sauts, rondeau, gavotte, passe-pied, etc. Ces danses ont pour origine aussi bien les campagnes bretonnes que les pays étrangers. En dehors de l’Europe, on peut aussi y placer des danses comme la samba brésilienne, la danse tahitienne, le danzon cubain, la biguine antillaise, le bharatha natyam d’Inde, etc. Avec le développement de l’industrie et du commerce, ainsi que l’urbanisation marquée du milieu du XIXe siècle en Europe, la culture paysanne reste cantonnée au domaine rural. Ainsi les nouveaux urbains (issus des campagnes) repensent-ils avec nostalgie à ces danses et aux bons moments partagés avec leurs proches. Ils vont donc se regrouper autour des traditions de leur région d’origine qui permettent de conserver des noyaux de culture traditionnelle au sein des villes. Notamment, à Paris, la présence de groupes d’exilés bretons ou auvergnats est bien connue. Du fait de son implantation dans les villes, la danse traditionnelle évolue dans le nouveau milieu des salles citadines par rapport à la cour de la ferme. Ces danses doivent aussi cohabiter avec les danses de salon dont la large popularité croissante les fait passer au second plan. De plus, grâce aux voies de communication, les danses de régions voisines s’influencent les unes les autres. C’est dans ce contexte que des hommes vont comprendre que la richesse des danses traditionnelles des origines disparaît peu à peu. Certains vont se faire « collecteurs de danses » et travailleront à recenser et cataloguer les danses traditionnelles dans certaines régions. Les danses traditionnelles retrouvent un regain de popularité dans les années 1970. Je ne peux m’empêcher ici de faire le parallèle avec l’une de mes danses fétiches : le lindy hop. Là aussi, la présence de la danse s’estompe durant les années rock’n’roll pour revenir de plus belle grâce à des passionnés. C’est à cette époque que des fêtes de danse traditionnelle se développent ; on les appelle aujourd’hui « bal trad » (pour bal traditionnel), « bal folk » (pour bal folklorique) ou même fest-noz (du nom de ces fêtes en Bretagne). Dans ces bals trad, on retrouve le résultat du mélange des cultures entre différentes régions et différents pays (la gavotte côtoie la polka ou la scottish). Il s’agit avant tout pour les participants de partager un moment convivial dans une époque individualiste qui, paradoxalement, recherche de rapports sociaux par le biais des danses traditionnelles tout comme celui des danses de société.

Du fait de son implantation dans les villes, la danse traditionnelle évolue dans le nouveau milieu des salles citadines par rapport à la cour de la ferme. Ces danses doivent aussi cohabiter avec les danses de salon dont la large popularité croissante les fait passer au second plan. De plus, grâce aux voies de communication, les danses de régions voisines s’influencent les unes les autres. C’est dans ce contexte que des hommes vont comprendre que la richesse des danses traditionnelles des origines disparaît peu à peu. Certains vont se faire « collecteurs de danses » et travailleront à recenser et cataloguer les danses traditionnelles dans certaines régions. Les danses traditionnelles retrouvent un regain de popularité dans les années 1970. Je ne peux m’empêcher ici de faire le parallèle avec l’une de mes danses fétiches : le lindy hop. Là aussi, la présence de la danse s’estompe durant les années rock’n’roll pour revenir de plus belle grâce à des passionnés. C’est à cette époque que des fêtes de danse traditionnelle se développent ; on les appelle aujourd’hui « bal trad » (pour bal traditionnel), « bal folk » (pour bal folklorique) ou même fest-noz (du nom de ces fêtes en Bretagne). Dans ces bals trad, on retrouve le résultat du mélange des cultures entre différentes régions et différents pays (la gavotte côtoie la polka ou la scottish). Il s’agit avant tout pour les participants de partager un moment convivial dans une époque individualiste qui, paradoxalement, recherche de rapports sociaux par le biais des danses traditionnelles tout comme celui des danses de société. De nos jours, on parle bien souvent de folklore dans un sens un peu dévalorisant. On dit parfois que le folklore, c’est pour les touristes avec ses costumes régionaux colorés, ses sabots, etc.). Dans ce contexte, la danse est mise en scène comme un spectacle et non plus comme un loisir de groupe que l’on vit. Toutefois, cette vision folklorique a l’avantage de contribuer à sauvegarder un patrimoine menacé d’oubli ou de déformation par simplification. Les groupes folkloriques ont connu un grand succès dans les années 1930 et, même s’il y en en moins aujourd’hui, on continue de trouver des passionnés pour poursuivre ce travail de mémoire de la danse. Rappelons simplement que c’est grâce à des chercheurs, collecteurs ou pratiquants de ces danses qu’il est aujourd’hui possible de mieux connaître nos traditions du passé et nos origines populaires. Si vous désirez pratiquer, il vous suffit de participer à des bals trad qui sont souvent précédés d’initiations (mais il est aussi possible de se laisser porter par la danse en regardant les autres). Enfin, si vous avez la chance d’en avoir une à proximité de chez vous, il existe des associations qui organisent des cours hebdomadaires et des stages.

De nos jours, on parle bien souvent de folklore dans un sens un peu dévalorisant. On dit parfois que le folklore, c’est pour les touristes avec ses costumes régionaux colorés, ses sabots, etc.). Dans ce contexte, la danse est mise en scène comme un spectacle et non plus comme un loisir de groupe que l’on vit. Toutefois, cette vision folklorique a l’avantage de contribuer à sauvegarder un patrimoine menacé d’oubli ou de déformation par simplification. Les groupes folkloriques ont connu un grand succès dans les années 1930 et, même s’il y en en moins aujourd’hui, on continue de trouver des passionnés pour poursuivre ce travail de mémoire de la danse. Rappelons simplement que c’est grâce à des chercheurs, collecteurs ou pratiquants de ces danses qu’il est aujourd’hui possible de mieux connaître nos traditions du passé et nos origines populaires. Si vous désirez pratiquer, il vous suffit de participer à des bals trad qui sont souvent précédés d’initiations (mais il est aussi possible de se laisser porter par la danse en regardant les autres). Enfin, si vous avez la chance d’en avoir une à proximité de chez vous, il existe des associations qui organisent des cours hebdomadaires et des stages.

Ces dernières années, de nombreuses personnes se sont mises à la danse country en ligne (désormais appelée « line dance »). Si certains n’ont découvert que récemment cette manière de danser, les amateurs de swing savent depuis longtemps que l’on mêle facilement des séquences de danse en solo au lindy hop. Au début du renouveau du lindy hop, dans la fin des années 80 et au début des années 1990, on appelait ces enchaînements de swing en solo et en ligne des « routines swing », par anglicisme. L’appellation a par la suite évolué. On a appelé ces « jazz steps » des « pas de jazz », puis l’on a vu apparaître la dénomination « authentic jazz » pour faire la différence avec les mouvements du modern jazz (introduit dans les années 50 dans les spectacles de Broadway). Enfin, plus récemment, on a commencé à parler de « jazz roots » pour faire référence littéralement à ces mouvements des années 30 et 40 typiques des racines du jazz. Avec le temps, de nombreux enchaînements (les « routines »…) de jazz/swing ont été créés et un certain nombre d’entre eux sont devenus des succès comme le shim sham (Frankie Manning), le jitterbug stroll (Ryan Francois), le Tranky Doo, le petit blues, etc. Ceci étant, la plupart des mouvements dansés dans ces enchaînements peuvent être intégrés dans un lindy hop en couple (les partenaires se lâchent alors souvent les mains) en toute improvisation. Parfois, c’est l’inverse, comme dans le shim sham, où les danseurs commencent la chorégraphie imposée en danse en ligne et finissent le morceau de musique en couple et en improvisation.

Ces dernières années, de nombreuses personnes se sont mises à la danse country en ligne (désormais appelée « line dance »). Si certains n’ont découvert que récemment cette manière de danser, les amateurs de swing savent depuis longtemps que l’on mêle facilement des séquences de danse en solo au lindy hop. Au début du renouveau du lindy hop, dans la fin des années 80 et au début des années 1990, on appelait ces enchaînements de swing en solo et en ligne des « routines swing », par anglicisme. L’appellation a par la suite évolué. On a appelé ces « jazz steps » des « pas de jazz », puis l’on a vu apparaître la dénomination « authentic jazz » pour faire la différence avec les mouvements du modern jazz (introduit dans les années 50 dans les spectacles de Broadway). Enfin, plus récemment, on a commencé à parler de « jazz roots » pour faire référence littéralement à ces mouvements des années 30 et 40 typiques des racines du jazz. Avec le temps, de nombreux enchaînements (les « routines »…) de jazz/swing ont été créés et un certain nombre d’entre eux sont devenus des succès comme le shim sham (Frankie Manning), le jitterbug stroll (Ryan Francois), le Tranky Doo, le petit blues, etc. Ceci étant, la plupart des mouvements dansés dans ces enchaînements peuvent être intégrés dans un lindy hop en couple (les partenaires se lâchent alors souvent les mains) en toute improvisation. Parfois, c’est l’inverse, comme dans le shim sham, où les danseurs commencent la chorégraphie imposée en danse en ligne et finissent le morceau de musique en couple et en improvisation.

Afin de pratiquer quelques-uns parmi les principaux mouvements de swing en solo qui font partie des grands classiques, j’ai eu l’idée de les rassembler au sein d’un enchaînement dynamique s’accordant à une chanson que j’aime bien « Rip Van Winkle », interprétée par Lily Wilde et son orchestre (présent sur son album « Insect Ball ». Du reste, je vous conseille l’album tout entier qui est très dansant. Je dirais qu’il cadre bien dans un style proche de Count Basie ou Billy May qu’affectionnent tout particulièrement les danseurs de lindy hop. « Rip Van Winkle » est une chanson teintée d’humour faisant référence à un récit de Washington Irving, publié en 1819. L’histoire est celle d’un homme qui rencontre des personnages étranges dans la forêt et qui n’hésite pas à trinquer avec eux. Ivre, il s’endort et se réveille 20 ans plus tard alors que sa femme est décédée et la plupart de ses amis ont disparu.

Afin de pratiquer quelques-uns parmi les principaux mouvements de swing en solo qui font partie des grands classiques, j’ai eu l’idée de les rassembler au sein d’un enchaînement dynamique s’accordant à une chanson que j’aime bien « Rip Van Winkle », interprétée par Lily Wilde et son orchestre (présent sur son album « Insect Ball ». Du reste, je vous conseille l’album tout entier qui est très dansant. Je dirais qu’il cadre bien dans un style proche de Count Basie ou Billy May qu’affectionnent tout particulièrement les danseurs de lindy hop. « Rip Van Winkle » est une chanson teintée d’humour faisant référence à un récit de Washington Irving, publié en 1819. L’histoire est celle d’un homme qui rencontre des personnages étranges dans la forêt et qui n’hésite pas à trinquer avec eux. Ivre, il s’endort et se réveille 20 ans plus tard alors que sa femme est décédée et la plupart de ses amis ont disparu. L’authentic jazz (ou jazz roots) comporte de nombreux mouvements souvent utilisés dans les enchaînements en ligne. L’enchaînement que je vous propose plus bas en utilise un bon nombre. Je les décris d’ailleurs presque tous dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Parmi les mouvements de l’enchaînement, il y en a un que j’aime bien, car il donne vraiment l’impression de s’exprimer ; il s’agit du fall off the log.

L’authentic jazz (ou jazz roots) comporte de nombreux mouvements souvent utilisés dans les enchaînements en ligne. L’enchaînement que je vous propose plus bas en utilise un bon nombre. Je les décris d’ailleurs presque tous dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Parmi les mouvements de l’enchaînement, il y en a un que j’aime bien, car il donne vraiment l’impression de s’exprimer ; il s’agit du fall off the log.  Lorsque je débutais et que j’apprenais le lindy hop par stages successifs, suivant les professeurs connus de ville en ville, il n’y avait pas de support écrit et diverses prononciations qualifiaient cette figure de « Follow the logs » ou, dans le meilleur des cas, de « Fall of the log ». Si l’on cherchait à traduire, le premier terme correspondait à « Cherchez les journaux » et le second par « Chute du journal ». Certains enseignants justifiaient d’ailleurs cela en disant qu’il s’agissait d’imiter le paperboy (livreur de journaux aux USA) qui lançait les journaux enroulés sur eux-mêmes dans les jardins des quartiers résidentiels. Ce n’est que plus tard que j’appris que le vrai nom s’écrivait « fall off the log » et que cela faisait référence aux bûcherons américains qui faisaient descendre les billots de bois (les « logs ») dans la vallée en utilisant le cours d’une rivière. Pour cela, ils devaient parfois se tenir debout sur un billot à qui il arrivait de commencer à rouler dans l’eau. Dans certains cas, le malheureux bûcheron tombait à l’eau après avoir fait un mouvement de déséquilibre ressemblant à cette figure de jazz qu’on peut traduire par « chute d’un billot ». Après cette petite page culturelle, voici donc l’enchaînement promis. Dans la description, la première colonne indique le temps sur lequel le mouvement correspondant débute.

Lorsque je débutais et que j’apprenais le lindy hop par stages successifs, suivant les professeurs connus de ville en ville, il n’y avait pas de support écrit et diverses prononciations qualifiaient cette figure de « Follow the logs » ou, dans le meilleur des cas, de « Fall of the log ». Si l’on cherchait à traduire, le premier terme correspondait à « Cherchez les journaux » et le second par « Chute du journal ». Certains enseignants justifiaient d’ailleurs cela en disant qu’il s’agissait d’imiter le paperboy (livreur de journaux aux USA) qui lançait les journaux enroulés sur eux-mêmes dans les jardins des quartiers résidentiels. Ce n’est que plus tard que j’appris que le vrai nom s’écrivait « fall off the log » et que cela faisait référence aux bûcherons américains qui faisaient descendre les billots de bois (les « logs ») dans la vallée en utilisant le cours d’une rivière. Pour cela, ils devaient parfois se tenir debout sur un billot à qui il arrivait de commencer à rouler dans l’eau. Dans certains cas, le malheureux bûcheron tombait à l’eau après avoir fait un mouvement de déséquilibre ressemblant à cette figure de jazz qu’on peut traduire par « chute d’un billot ». Après cette petite page culturelle, voici donc l’enchaînement promis. Dans la description, la première colonne indique le temps sur lequel le mouvement correspondant débute.

Ayant déjà eu l’occasion de vous présenter un rapide historique de la danse classique, je reprends un peu le thème de la danse classique pour parler un peu technique. En danse classique, les positions des pieds sont particulièrement importantes à connaître, tout autant que celles du haut du corps. Cette fois-ci je m’attache uniquement aux pieds, dont voici un petit mémo…

Ayant déjà eu l’occasion de vous présenter un rapide historique de la danse classique, je reprends un peu le thème de la danse classique pour parler un peu technique. En danse classique, les positions des pieds sont particulièrement importantes à connaître, tout autant que celles du haut du corps. Cette fois-ci je m’attache uniquement aux pieds, dont voici un petit mémo…

Ces deux positions ont été identifiées et standardisées par Serge Lifar (2 avril 1905-1986) dans son « Traité de danse académique », imprimé pour la première fois en 1947. Serge Lifar est passé par les Ballets russes où il débuta en 1923 et l’Opéra de Paris où il passa de nombreuses années. Il fut directeur du Ballet de l’Opéra de Paris de 1930 à 1958. Durant toute sa carrière, il aura créé plus de 200 ballets. En plus d’ajouter deux positions aux cinq de Beauchamp, il ajouta aussi deux arabesques aux quatre déjà existantes. Bien entendu, ces « inventions » ne sont pas faites par hasard. Par exemple, les deux nouvelles positions de pieds permettent à la danseuse de plier les genoux sans les ouvrir alors qu’elle se tient sur les pointes et d’ainsi prolonger le mouvement en déplaçant l’axe vertical du corps.

Ces deux positions ont été identifiées et standardisées par Serge Lifar (2 avril 1905-1986) dans son « Traité de danse académique », imprimé pour la première fois en 1947. Serge Lifar est passé par les Ballets russes où il débuta en 1923 et l’Opéra de Paris où il passa de nombreuses années. Il fut directeur du Ballet de l’Opéra de Paris de 1930 à 1958. Durant toute sa carrière, il aura créé plus de 200 ballets. En plus d’ajouter deux positions aux cinq de Beauchamp, il ajouta aussi deux arabesques aux quatre déjà existantes. Bien entendu, ces « inventions » ne sont pas faites par hasard. Par exemple, les deux nouvelles positions de pieds permettent à la danseuse de plier les genoux sans les ouvrir alors qu’elle se tient sur les pointes et d’ainsi prolonger le mouvement en déplaçant l’axe vertical du corps.

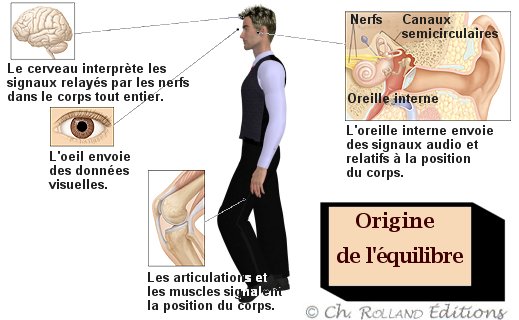

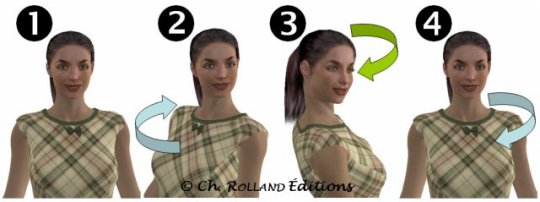

Beaucoup de personnes qui commencent l’apprentissage de la valse (viennoise ou musette, peu importe) font face au problème de la tête qui tourne après deux tours du couple à un rythme soutenu. Je me propose donc de vous parler de ces rotations qui parsèment la danse et qui sont omniprésentes dans les figures de patinage artistique que l’on voit aux Jeux olympiques d’hiver en ce moment.

Beaucoup de personnes qui commencent l’apprentissage de la valse (viennoise ou musette, peu importe) font face au problème de la tête qui tourne après deux tours du couple à un rythme soutenu. Je me propose donc de vous parler de ces rotations qui parsèment la danse et qui sont omniprésentes dans les figures de patinage artistique que l’on voit aux Jeux olympiques d’hiver en ce moment. Lorsqu’on tourne sur soi-même, les yeux doivent en permanence se réadapter et faire la mise au point sur ce qu’ils ont en face d’eux. Le cerveau n’arrivant plus à se fier aux informations transmises par les yeux, il essaye de se baser sur celles provenant de notre oreille interne qui contrôle l’équilibre. Or, comme on est en permanence en mouvement, là non plus point de salut et on a cette sensation de vertige. Ce phénomène de la tête qui tourne, est appelé « vertige positionnel paroxystique bénin » par les médecins et est en réalité une sensation de déplacement erronée des objets par rapport à soi.

Lorsqu’on tourne sur soi-même, les yeux doivent en permanence se réadapter et faire la mise au point sur ce qu’ils ont en face d’eux. Le cerveau n’arrivant plus à se fier aux informations transmises par les yeux, il essaye de se baser sur celles provenant de notre oreille interne qui contrôle l’équilibre. Or, comme on est en permanence en mouvement, là non plus point de salut et on a cette sensation de vertige. Ce phénomène de la tête qui tourne, est appelé « vertige positionnel paroxystique bénin » par les médecins et est en réalité une sensation de déplacement erronée des objets par rapport à soi.

Du côté des danses à deux et dans notre cas de la valse en particulier, c’est généralement le danseur qui se plie à cet exercice. Pour ce qui est de la danseuse de valse, dans les bras de son danseur, il lui est possible de simplement fixer un point situé sur l’épaule de son partenaire. Dans ce cas, elle n’aura pas le tournis, mais elle manquera probablement tout un tas de choses intéressantes qui se déroulent dans la salle de danse… Afin de ménager sa danseuse moins expérimentée, le danseur expérimenté prendra soin d’alterner les tours à gauche et les tours à droite afin que cette dernière n’ait pas le vertige. Un dernier truc : si, malgré tous ces conseils, vous avec encore la tête qui tourne après une série de tours à droite, il vous suffit de tourner rapidement sur vous-même dans le sens inverse afin de faire disparaître cette sensation illico presto !

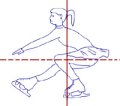

Du côté des danses à deux et dans notre cas de la valse en particulier, c’est généralement le danseur qui se plie à cet exercice. Pour ce qui est de la danseuse de valse, dans les bras de son danseur, il lui est possible de simplement fixer un point situé sur l’épaule de son partenaire. Dans ce cas, elle n’aura pas le tournis, mais elle manquera probablement tout un tas de choses intéressantes qui se déroulent dans la salle de danse… Afin de ménager sa danseuse moins expérimentée, le danseur expérimenté prendra soin d’alterner les tours à gauche et les tours à droite afin que cette dernière n’ait pas le vertige. Un dernier truc : si, malgré tous ces conseils, vous avec encore la tête qui tourne après une série de tours à droite, il vous suffit de tourner rapidement sur vous-même dans le sens inverse afin de faire disparaître cette sensation illico presto ! Je profite de l’occasion du thème de cet article pour vous proposer une petite expérience… Ci-contre, vous voyez une danseuse qui tourne sur elle-même. Elle semble flotter dans l’espace et on ne voit que son ombre en 2D. Il va sans dire qu’elle n’applique pas l’astuce dont j’ai parlé plus haut, mais cela n’a rien à voir avec ce qui va suivre. La question est : dans quel sens la voyez-vous tourner ? Certains la voient tourner à droite, d’autres la voient tourner à gauche. Ce type d’illusion d’optique est toujours amusant, car il est censé dévoiler comment notre cerveau travaille.

Je profite de l’occasion du thème de cet article pour vous proposer une petite expérience… Ci-contre, vous voyez une danseuse qui tourne sur elle-même. Elle semble flotter dans l’espace et on ne voit que son ombre en 2D. Il va sans dire qu’elle n’applique pas l’astuce dont j’ai parlé plus haut, mais cela n’a rien à voir avec ce qui va suivre. La question est : dans quel sens la voyez-vous tourner ? Certains la voient tourner à droite, d’autres la voient tourner à gauche. Ce type d’illusion d’optique est toujours amusant, car il est censé dévoiler comment notre cerveau travaille.

Depuis des décennies, la valse connaît un succès certain dans les bals et autres réunions dansantes. Chez la jeune génération, elle est à la fois recherchée comme symbole du couple parfait (quand elle est viennoise), dédaignée comme symbole d’un ancien temps démodé (quand elle est musette) et admirée de loin, souvent par méconnaissance (quand elle est anglaise). Quoiqu’il en soit, tout danseur (ou danseuse) de valse vous dira qu’il est enivrant de se laisser tout simplement porter par le rythme ternaire dans une rotation infinie en parfait accord avec sa (ou son) partenaire.

Depuis des décennies, la valse connaît un succès certain dans les bals et autres réunions dansantes. Chez la jeune génération, elle est à la fois recherchée comme symbole du couple parfait (quand elle est viennoise), dédaignée comme symbole d’un ancien temps démodé (quand elle est musette) et admirée de loin, souvent par méconnaissance (quand elle est anglaise). Quoiqu’il en soit, tout danseur (ou danseuse) de valse vous dira qu’il est enivrant de se laisser tout simplement porter par le rythme ternaire dans une rotation infinie en parfait accord avec sa (ou son) partenaire.  Le principe de la valse réside dans la rotation infinie d’un couple de danseurs d’abord sur lui-même et ensuite autour de la piste de danse. D’ailleurs, la valse résulte des techniques les plus abouties permettant à un couple d’effectuer une rotation efficace du plus bel effet.

Le principe de la valse réside dans la rotation infinie d’un couple de danseurs d’abord sur lui-même et ensuite autour de la piste de danse. D’ailleurs, la valse résulte des techniques les plus abouties permettant à un couple d’effectuer une rotation efficace du plus bel effet.  En viennoise, le pas réalisé sur une « 1 » (et le « 4 ») est bien marqué vers le bas et en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur les deux autres temps tout en remontant sur la demi-pointe des pieds et en rééquilibrant le poids global autour de l’axe vertical qui s’est déplacé. L’effet global de cette technique esquissée ici consiste en un déplacement important du couple sur une ligne. En musette, le « 1 » et le « 2 » (ou « 4 » et « 5 ») marquent un déplacement très petit en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur le « 3 » (ou le « 6 ») sur les plantes. Durant tout le mouvement, le poids global et l’axe de rotation ne se déplacent que très peu sur l’horizontale.

En viennoise, le pas réalisé sur une « 1 » (et le « 4 ») est bien marqué vers le bas et en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur les deux autres temps tout en remontant sur la demi-pointe des pieds et en rééquilibrant le poids global autour de l’axe vertical qui s’est déplacé. L’effet global de cette technique esquissée ici consiste en un déplacement important du couple sur une ligne. En musette, le « 1 » et le « 2 » (ou « 4 » et « 5 ») marquent un déplacement très petit en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur le « 3 » (ou le « 6 ») sur les plantes. Durant tout le mouvement, le poids global et l’axe de rotation ne se déplacent que très peu sur l’horizontale.  Parce qu’à chaque demi-tour les partenaires inversent les rôles (sauf pour le guidage de la trajectoire globale du couple qui revient à l’homme). Comme tous les 3 temps le couple a effectué un demi tour, le danseur qui se trouvait face à la ligne de danse sur le « 1 » se trouve dos ligne de danse sur le « 3 » et le « 4 » pour se retrouver face ligne de danse sur le « 6 » (et le « 1 » suivant évidemment). Donc si à un demi-tour l’un des partenaires avance pour son premier pas, il reculera forcément sur le premier pas du demi-tour suivant. Et inversement pour l’autre. L’homme reste cependant dans tous les cas maître de la trajectoire et du sens de la rotation par convention.

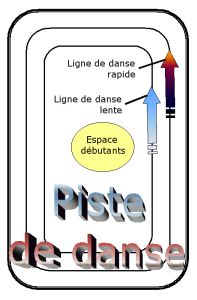

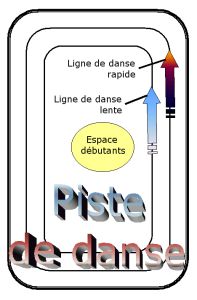

Parce qu’à chaque demi-tour les partenaires inversent les rôles (sauf pour le guidage de la trajectoire globale du couple qui revient à l’homme). Comme tous les 3 temps le couple a effectué un demi tour, le danseur qui se trouvait face à la ligne de danse sur le « 1 » se trouve dos ligne de danse sur le « 3 » et le « 4 » pour se retrouver face ligne de danse sur le « 6 » (et le « 1 » suivant évidemment). Donc si à un demi-tour l’un des partenaires avance pour son premier pas, il reculera forcément sur le premier pas du demi-tour suivant. Et inversement pour l’autre. L’homme reste cependant dans tous les cas maître de la trajectoire et du sens de la rotation par convention. Dans une valse « normale », non seulement le couple doit-il tourner sur lui-même, mais aussi le long de la ligne de danse qui fait le tour de la salle. En fait, dans une salle de danse, il y a deux lignes de danse qui permettent de faire le tour de la piste dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d’une montre. La première, la plus extérieure, est suivie par les couples (généralement les plus expérimentés en valse viennoise) à la progression la plus rapide. La seconde, plus vers l’intérieur de la piste, concerne les couples les plus lents. Les couples débutants, eux, susceptibles de s’arrêter en cours de route, restent au milieu de la piste pour ne pas gêner les autres danseurs. Dans le cas de la valse musette, comme on ne cherche évidemment pas la progression rapide, cette distinction des lignes de danse n’est pas aussi marquée qu’en viennoise. On dit d’ailleurs que les meilleurs danseurs de musette savent danser sur place sur un guéridon à peine plus grand que le couple lui-même. Du fait de la progression typique de la valse lente, les deux lignes ne font qu’une. Il est d’ailleurs impossible de danser une valse lente (anglaise) sur une piste bondée.

Dans une valse « normale », non seulement le couple doit-il tourner sur lui-même, mais aussi le long de la ligne de danse qui fait le tour de la salle. En fait, dans une salle de danse, il y a deux lignes de danse qui permettent de faire le tour de la piste dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d’une montre. La première, la plus extérieure, est suivie par les couples (généralement les plus expérimentés en valse viennoise) à la progression la plus rapide. La seconde, plus vers l’intérieur de la piste, concerne les couples les plus lents. Les couples débutants, eux, susceptibles de s’arrêter en cours de route, restent au milieu de la piste pour ne pas gêner les autres danseurs. Dans le cas de la valse musette, comme on ne cherche évidemment pas la progression rapide, cette distinction des lignes de danse n’est pas aussi marquée qu’en viennoise. On dit d’ailleurs que les meilleurs danseurs de musette savent danser sur place sur un guéridon à peine plus grand que le couple lui-même. Du fait de la progression typique de la valse lente, les deux lignes ne font qu’une. Il est d’ailleurs impossible de danser une valse lente (anglaise) sur une piste bondée. Même s’il n’est pas facile de progresser sur une piste bondée, le strict respect des lignes de danse aide beaucoup. Malheureusement, c’est rarement le cas : peu de gens se conforment à ces règles (principalement par méconnaissance)… Aussi les cavaliers doivent-ils s’adonner à un exercice particulièrement difficile : celui qui consiste à progresser tout en évitant les autres couples qui ne font pas forcément un déplacement dans les règles. Le couple doit donc cultiver une attirance vers les espaces vides pour avancer. Différentes astuces permettent de gérer un obstacle. Bien sûr la succession de pas de change a l’avantage de conserver le cavalier face à la ligne de danse : il peut ainsi surveiller le chemin. Le pas de change peut aussi être réduit au point de faire du sur place en attendant qu’un « bouchon » se résorbe par exemple. L’évitement d’un obstacle peut aussi être réalisé par un changement de sens de rotation qui pourra s’accompagner d’un changement de trajectoire. Il est vrai que c’est plus élégant que le simple pas de change, mais c’est plus difficile à négocier… L’essentiel est quand-même de ne jamais s’arrêter de faire ses pas… C’est ce qu’on appelle danser !

Même s’il n’est pas facile de progresser sur une piste bondée, le strict respect des lignes de danse aide beaucoup. Malheureusement, c’est rarement le cas : peu de gens se conforment à ces règles (principalement par méconnaissance)… Aussi les cavaliers doivent-ils s’adonner à un exercice particulièrement difficile : celui qui consiste à progresser tout en évitant les autres couples qui ne font pas forcément un déplacement dans les règles. Le couple doit donc cultiver une attirance vers les espaces vides pour avancer. Différentes astuces permettent de gérer un obstacle. Bien sûr la succession de pas de change a l’avantage de conserver le cavalier face à la ligne de danse : il peut ainsi surveiller le chemin. Le pas de change peut aussi être réduit au point de faire du sur place en attendant qu’un « bouchon » se résorbe par exemple. L’évitement d’un obstacle peut aussi être réalisé par un changement de sens de rotation qui pourra s’accompagner d’un changement de trajectoire. Il est vrai que c’est plus élégant que le simple pas de change, mais c’est plus difficile à négocier… L’essentiel est quand-même de ne jamais s’arrêter de faire ses pas… C’est ce qu’on appelle danser ! Certaines valses viennoises sont régulières du début à la fin mais les Strauss se sont fait une spécialité d’introduire des ralentissements de tempo temporaires dans leurs compositions. Ce qui renforce la difficulté de la danse… Il est donc nécessaire de bien écouter la musique afin de ralentir le mouvement au bon moment. Il peut être intéressant de connaître le morceau à l’avance pour négocier certains passages, d’où l’intérêt de varier les musiques à l’apprentissage ou à l’entraînement.

Certaines valses viennoises sont régulières du début à la fin mais les Strauss se sont fait une spécialité d’introduire des ralentissements de tempo temporaires dans leurs compositions. Ce qui renforce la difficulté de la danse… Il est donc nécessaire de bien écouter la musique afin de ralentir le mouvement au bon moment. Il peut être intéressant de connaître le morceau à l’avance pour négocier certains passages, d’où l’intérêt de varier les musiques à l’apprentissage ou à l’entraînement.  Nous avons rapidement évoqué tout au long de cet article quelques points importants pour danser la valse (ou plutôt les valses) avec aisance. Il est évident que l’on pourrait écrire des pages et des pages en plus tant le sujet est vaste. Si tout cela vous semble compliqué, c’est probablement que vous êtes encore débutant dans ce domaine. Rassurez-vous : il est normal que vous ayez un peu de mal à prendre en compte toutes ces considérations dès de départ. Tout vient progressivement avec la pratique. Il n’y a pas de secret en valse, chacun apprend peu à peu à prendre conscience de son corps et gagne en équilibre et donc en vitesse.

Nous avons rapidement évoqué tout au long de cet article quelques points importants pour danser la valse (ou plutôt les valses) avec aisance. Il est évident que l’on pourrait écrire des pages et des pages en plus tant le sujet est vaste. Si tout cela vous semble compliqué, c’est probablement que vous êtes encore débutant dans ce domaine. Rassurez-vous : il est normal que vous ayez un peu de mal à prendre en compte toutes ces considérations dès de départ. Tout vient progressivement avec la pratique. Il n’y a pas de secret en valse, chacun apprend peu à peu à prendre conscience de son corps et gagne en équilibre et donc en vitesse.

On entend de nombreuses danseuses et danseur, expérimenté(e)s ou non, se plaindre des conditions dans lesquelles il leur est donné de danser à l’occasion de soirées dansantes. Ce n’est pas tant à cause de la température de la salle, ou du manque de convivialité de l’accueil, qu’à cause d’autres participants avec qui ils ont partagé la piste de danse. La raison de ce mécontentement : l’impolitesse de certaines ou certains et le non respect des règles élémentaires de savoir-vivre sur une piste de danse.

On entend de nombreuses danseuses et danseur, expérimenté(e)s ou non, se plaindre des conditions dans lesquelles il leur est donné de danser à l’occasion de soirées dansantes. Ce n’est pas tant à cause de la température de la salle, ou du manque de convivialité de l’accueil, qu’à cause d’autres participants avec qui ils ont partagé la piste de danse. La raison de ce mécontentement : l’impolitesse de certaines ou certains et le non respect des règles élémentaires de savoir-vivre sur une piste de danse. L’aspect essentiel du savoir-vivre lorsque l’on danse est le respect de la ligne de danse. C’est un aspect technique et qui, par conséquent, doit absolument être enseigné dès la première année de cours.

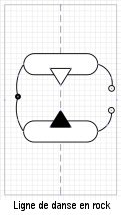

L’aspect essentiel du savoir-vivre lorsque l’on danse est le respect de la ligne de danse. C’est un aspect technique et qui, par conséquent, doit absolument être enseigné dès la première année de cours. La notion de ligne de danse est différente dans le domaine des danses stationnaires (rock, cha-cha, rumba, etc.). Dans ce cas, la ligne de danse est une portion de droite servant de repère pour délimiter un espace de danse (souvent rectangulaire) dans lequel va essayer de se cantonner le couple de danseurs. Chaque couple dispose de son espace de danse avec sa petite ligne de danse. En rock, la ligne de danse traverse les danseurs lorsqu’ils sont en position ouverte (et les sépare lorsqu’ils sont en position fermée). En cha-cha, la ligne de danse sépare les danseurs lorsqu’ils sont en position fermée (ou ouverte dans la même orientation). À chaque couple de garder ses repères en tête pour éviter de déborder sur l’espace dévolu aux couples de danseurs voisins. Chacun respecte l’espace de danse des autres et tout se passe au mieux sans coups de pieds dans les chevilles ni manchettes dans le visage.

La notion de ligne de danse est différente dans le domaine des danses stationnaires (rock, cha-cha, rumba, etc.). Dans ce cas, la ligne de danse est une portion de droite servant de repère pour délimiter un espace de danse (souvent rectangulaire) dans lequel va essayer de se cantonner le couple de danseurs. Chaque couple dispose de son espace de danse avec sa petite ligne de danse. En rock, la ligne de danse traverse les danseurs lorsqu’ils sont en position ouverte (et les sépare lorsqu’ils sont en position fermée). En cha-cha, la ligne de danse sépare les danseurs lorsqu’ils sont en position fermée (ou ouverte dans la même orientation). À chaque couple de garder ses repères en tête pour éviter de déborder sur l’espace dévolu aux couples de danseurs voisins. Chacun respecte l’espace de danse des autres et tout se passe au mieux sans coups de pieds dans les chevilles ni manchettes dans le visage. Lorsque vous vous préparez à vous rendre à une soirée dansante, vous devez garder en mémoire que vous allez côtoyer d’autres personnes de très près et que vous allez beaucoup bouger. Ainsi pensez à vous laver, à vous brosser les dents (pitié pas d’aïoli avant !) et à appliquer du déodorant sur les parties les plus odoriférantes de votre individu. Si besoin, prenez un stick de déodorant avec vous pour un petit raccord, on ne sait jamais… Apportez avec vous des vêtements de rechange, c’est toujours désagréable de danser avec une éponge imbibée de sueur. Mesdemoiselles, ne considérez pas que ceci ne s’adresse qu’aux messieurs : tout est valide dans les deux sens.

Lorsque vous vous préparez à vous rendre à une soirée dansante, vous devez garder en mémoire que vous allez côtoyer d’autres personnes de très près et que vous allez beaucoup bouger. Ainsi pensez à vous laver, à vous brosser les dents (pitié pas d’aïoli avant !) et à appliquer du déodorant sur les parties les plus odoriférantes de votre individu. Si besoin, prenez un stick de déodorant avec vous pour un petit raccord, on ne sait jamais… Apportez avec vous des vêtements de rechange, c’est toujours désagréable de danser avec une éponge imbibée de sueur. Mesdemoiselles, ne considérez pas que ceci ne s’adresse qu’aux messieurs : tout est valide dans les deux sens. Le choix des chaussures est aussi important. Si le sol est glissant et que vos chaussures sont lisses, vous risquez d’entraîner votre partenaire (voire les voisins) dans votre gadin. Le conseil : prenez deux paires de chaussures, une pour les sols glissants, une pour les sols qui accrochent. Enfin, avant de partir ou sur le chemin, remémorez-vous vos cours de danse, avec une bonne technique, vous ferez le plaisir de votre partenaire. C’est respecter ses partenaires éventuel(le)s que de faire des efforts pour ne pas faire « boulet » dans une soirée dansante… C’est pour cela qu’il est important pour les garçons aussi bien que pour les filles de prendre un minimum de cours de danse.

Le choix des chaussures est aussi important. Si le sol est glissant et que vos chaussures sont lisses, vous risquez d’entraîner votre partenaire (voire les voisins) dans votre gadin. Le conseil : prenez deux paires de chaussures, une pour les sols glissants, une pour les sols qui accrochent. Enfin, avant de partir ou sur le chemin, remémorez-vous vos cours de danse, avec une bonne technique, vous ferez le plaisir de votre partenaire. C’est respecter ses partenaires éventuel(le)s que de faire des efforts pour ne pas faire « boulet » dans une soirée dansante… C’est pour cela qu’il est important pour les garçons aussi bien que pour les filles de prendre un minimum de cours de danse. L’invitation est le moment crucial qui fait déjà partie de la danse. Traditionnellement, ce sont les hommes qui invitent, à l’exception des quarts d’heure américains où les rôles sont inversés. Cependant la société évolue et de nos jours les femmes peuvent inviter les hommes sans paraître dévergondées ou que ceux-ci ne s’en offusquent. Sachez qu’avant tout si vous voulez être invité(e), il faut paraître « disponible ». Les papotages à tout va et les farfouillages dans le sac à main sont donc à éviter. Un simple contact des yeux en souriant peut suffire, sans prendre de risques de râteau, à suggérer à une personne que vous désireriez être invité. Messieurs, ne prenez pas l’attitude du macho qui va à la pêche à la greluche et qui, dès qu’il en a repéré une, s’empresse de la saisir par le bras sans la regarder pour l’entraîner sur la piste de danse. De même si on vous invite et que vous désirez refuser, restez poli(e) et souriant(e) et surtout n’acceptez pas d’autre invitation sur ce même morceau de musique. Ce serait incorrect.

L’invitation est le moment crucial qui fait déjà partie de la danse. Traditionnellement, ce sont les hommes qui invitent, à l’exception des quarts d’heure américains où les rôles sont inversés. Cependant la société évolue et de nos jours les femmes peuvent inviter les hommes sans paraître dévergondées ou que ceux-ci ne s’en offusquent. Sachez qu’avant tout si vous voulez être invité(e), il faut paraître « disponible ». Les papotages à tout va et les farfouillages dans le sac à main sont donc à éviter. Un simple contact des yeux en souriant peut suffire, sans prendre de risques de râteau, à suggérer à une personne que vous désireriez être invité. Messieurs, ne prenez pas l’attitude du macho qui va à la pêche à la greluche et qui, dès qu’il en a repéré une, s’empresse de la saisir par le bras sans la regarder pour l’entraîner sur la piste de danse. De même si on vous invite et que vous désirez refuser, restez poli(e) et souriant(e) et surtout n’acceptez pas d’autre invitation sur ce même morceau de musique. Ce serait incorrect. Si malgré tout vous provoquez un choc avec un danseur voisin, excusez-vous. Si l’on vous donne un coup par inadvertance (ce ne peut être qu’involontaire…), regardez l’auteur en souriant mais suffisamment pour qu’il comprenne son erreur et acceptez ses excuses. La danse doit être faite avec le même partenaire jusqu’au bout du morceau de musique. Pas question d’arrêter au milieu : vous avez invité ou vous avez accepté une invitation. Il faut à présent assumer même si vous vous apercevez qu’il ou elle a un gabarit différent du vôtre. Adaptez votre position à sa morphologie et évitez les mains baladeuses ! Enfin, il est de bon usage d’avoir l’air d’apprécier la danse et de ne pas se plaindre d’un (ou une) mauvais(e) danseur/danseuse. Ce qui n’empêche pas de systématiquement refuser les invitations ultérieures…

Si malgré tout vous provoquez un choc avec un danseur voisin, excusez-vous. Si l’on vous donne un coup par inadvertance (ce ne peut être qu’involontaire…), regardez l’auteur en souriant mais suffisamment pour qu’il comprenne son erreur et acceptez ses excuses. La danse doit être faite avec le même partenaire jusqu’au bout du morceau de musique. Pas question d’arrêter au milieu : vous avez invité ou vous avez accepté une invitation. Il faut à présent assumer même si vous vous apercevez qu’il ou elle a un gabarit différent du vôtre. Adaptez votre position à sa morphologie et évitez les mains baladeuses ! Enfin, il est de bon usage d’avoir l’air d’apprécier la danse et de ne pas se plaindre d’un (ou une) mauvais(e) danseur/danseuse. Ce qui n’empêche pas de systématiquement refuser les invitations ultérieures… L’étiquette de la piste de danse n’est, on le voit, qu’une simple mise en action du bon sens et l’application des règles de politesses de la vie de tous les jours au fait de danser en société dans un même lieu. Si chacun y met du sien, chacun doit pouvoir y trouver son compte et réellement apprécier le temps passé en commun sur la piste de danse. Et si vous rencontrez des personnes qui ignorent ces règles minimales de savoir-vivre/savoir-danser, faites-leur passer un lien vers cet article !

L’étiquette de la piste de danse n’est, on le voit, qu’une simple mise en action du bon sens et l’application des règles de politesses de la vie de tous les jours au fait de danser en société dans un même lieu. Si chacun y met du sien, chacun doit pouvoir y trouver son compte et réellement apprécier le temps passé en commun sur la piste de danse. Et si vous rencontrez des personnes qui ignorent ces règles minimales de savoir-vivre/savoir-danser, faites-leur passer un lien vers cet article !

De plus en plus nombreux sont ceux qui, impressionnés par l’image de danseurs expérimentés, désirent eux aussi s’essayer à la danse en couple. La question qui se pose alors systématiquement est : « Par où commencer ? ». En effet, les danses sont très variées, elles ont chacune leur histoire et leur style et ne correspondent pas toujours à la personnalité de chacun. Par ailleurs, afin d’obtenir un bon résultat, le parcours peut être parsemé d’embûches qu’il est parfois souhaitable d’éviter. Nous allons essayer ici d’apporter des éléments de réponses tout à fait subjectifs sur ce sujet afin d’aider un tant soit peu à une entrée heureuse dans le petit monde de la danse en couple.

De plus en plus nombreux sont ceux qui, impressionnés par l’image de danseurs expérimentés, désirent eux aussi s’essayer à la danse en couple. La question qui se pose alors systématiquement est : « Par où commencer ? ». En effet, les danses sont très variées, elles ont chacune leur histoire et leur style et ne correspondent pas toujours à la personnalité de chacun. Par ailleurs, afin d’obtenir un bon résultat, le parcours peut être parsemé d’embûches qu’il est parfois souhaitable d’éviter. Nous allons essayer ici d’apporter des éléments de réponses tout à fait subjectifs sur ce sujet afin d’aider un tant soit peu à une entrée heureuse dans le petit monde de la danse en couple. Ça y est, vous vous êtes finalement décidé(e) à prendre des cours de danse. Lassé(e) de rester assis(e) pendant que les autres s’amusent et désirant élargir le champ de vos connaissances, vous vous êtes convaincu(e) que c’est une bonne solution pour changer vos habitudes. Vous n’avez pas tort ! Il est vraisemblable que, ne pratiquant pas, vous n’y connaissiez pas grand chose en dehors des habituels clichés sur la danse en couple (papi et mamie vont en guinguette en l’occurrence voire même le slow langoureux des fins de soirées en boîte…) ou les mises en scène spectaculaires de Danse avec les stars. La première chose à faire, si possible, est de se renseigner auprès des gens qui s’y connaissent. Si vous avez des parents ou amis qui prennent ou ont pris des cours, demandez leur de vous parler de leur expérience. Chaque ville ou région a son microcosme de danseurs à l’intérieur duquel on trouve de tout, le pire comme le meilleur. C’est également le cas des lieux où l’on peut apprendre. Il y a de bons endroits et de moins bons. Certains sont plutôt adaptés à la compétition ou au spectacle, d’autres à la danse de loisir.

Ça y est, vous vous êtes finalement décidé(e) à prendre des cours de danse. Lassé(e) de rester assis(e) pendant que les autres s’amusent et désirant élargir le champ de vos connaissances, vous vous êtes convaincu(e) que c’est une bonne solution pour changer vos habitudes. Vous n’avez pas tort ! Il est vraisemblable que, ne pratiquant pas, vous n’y connaissiez pas grand chose en dehors des habituels clichés sur la danse en couple (papi et mamie vont en guinguette en l’occurrence voire même le slow langoureux des fins de soirées en boîte…) ou les mises en scène spectaculaires de Danse avec les stars. La première chose à faire, si possible, est de se renseigner auprès des gens qui s’y connaissent. Si vous avez des parents ou amis qui prennent ou ont pris des cours, demandez leur de vous parler de leur expérience. Chaque ville ou région a son microcosme de danseurs à l’intérieur duquel on trouve de tout, le pire comme le meilleur. C’est également le cas des lieux où l’on peut apprendre. Il y a de bons endroits et de moins bons. Certains sont plutôt adaptés à la compétition ou au spectacle, d’autres à la danse de loisir. Vous apprendrez la danse de loisir dans la plupart des associations dispensant des cours de danse en couple dans des salles municipales. En école de danse privée, vous pourrez apprendre soit la danse de compétition, soit la danse de loisir, soit les deux. Chaque école ou association a une réputation parmi les danseurs, sondez vos connaissances pour connaître les endroits où les cours sont de bonne qualité et où l’ambiance est sympathique. Essayez de trouver l’avis de danseurs expérimentés qui vont régulièrement danser dans des soirées de la région. Notez que les cours dans une école coûtent bien souvent davantage (jusqu’au double) par rapport à une association, mais le niveau d’exigence, les frais de structure et les moyens mis à votre disposition ne sont pas les mêmes non plus. Certaines associations savent cependant se doter d’excellentes conditions. En début de saison (septembre), utilisez les journées « portes ouvertes » ou le « cours d’essai gratuit » proposé pour vous faire une idée. Mais l’idéal est plutôt d’avoir l’occasion de regarder le déroulement d’un cours à la fin de l’année précédente ou d’assister au spectacle de fin d’année sur scène (gala). Vous y verrez le résultat d’une année de cours ainsi que l’ambiance réelle entre les participants et l’enseignant. Rappelez-vous qu’un excellent danseur n’est pas forcément un excellent enseignant mais que pour faire un bon enseignant, il faut au moins savoir danser correctement avec un bon niveau.

Vous apprendrez la danse de loisir dans la plupart des associations dispensant des cours de danse en couple dans des salles municipales. En école de danse privée, vous pourrez apprendre soit la danse de compétition, soit la danse de loisir, soit les deux. Chaque école ou association a une réputation parmi les danseurs, sondez vos connaissances pour connaître les endroits où les cours sont de bonne qualité et où l’ambiance est sympathique. Essayez de trouver l’avis de danseurs expérimentés qui vont régulièrement danser dans des soirées de la région. Notez que les cours dans une école coûtent bien souvent davantage (jusqu’au double) par rapport à une association, mais le niveau d’exigence, les frais de structure et les moyens mis à votre disposition ne sont pas les mêmes non plus. Certaines associations savent cependant se doter d’excellentes conditions. En début de saison (septembre), utilisez les journées « portes ouvertes » ou le « cours d’essai gratuit » proposé pour vous faire une idée. Mais l’idéal est plutôt d’avoir l’occasion de regarder le déroulement d’un cours à la fin de l’année précédente ou d’assister au spectacle de fin d’année sur scène (gala). Vous y verrez le résultat d’une année de cours ainsi que l’ambiance réelle entre les participants et l’enseignant. Rappelez-vous qu’un excellent danseur n’est pas forcément un excellent enseignant mais que pour faire un bon enseignant, il faut au moins savoir danser correctement avec un bon niveau.

Une fois que vous avez une idée précise de ce que vous désirez danser, vous pouvez vous orienter vers un style particulier. Beaucoup de gens s’orientent en premier vers le rock. Contrairement aux idées reçues, on ne le danse pas que sur des tubes des années 50-60. De nombreuses musiques récentes se dansent en rock (Dany Brillant, Céline Dion, Shania Twain, etc. ont des titres intéressants pour danser le rock dans leurs albums). En second, les danses latines attirent beaucoup également : salsa/mambo, cha-cha-cha et bachata en particulier. Pour les amateurs de musiques latinos, parmi ces danses les 2 premières sont très dynamiques comme le rock la dernière est plus tranquille. On retrouve dans les hits des années 90 à aujourd’hui bon nombre de titres dans ce style (Jenifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira, etc.). Puis on a aussi les futurs mariés qui voudront commencer par apprendre la valse (viennoise souvent) pour l’ouverture de leur bal de mariage. Quelques cours particuliers risquent d’être nécessaires s’il veulent danser sur une vraie viennoise à 60 mesures par minute. Les amateurs de musette choisiront le triplé gagnant valse musette-tango-paso. Ce sont des grands classiques des soirées de danses en couple et des mariages très ancrés dans notre culture française des bals musette.

Une fois que vous avez une idée précise de ce que vous désirez danser, vous pouvez vous orienter vers un style particulier. Beaucoup de gens s’orientent en premier vers le rock. Contrairement aux idées reçues, on ne le danse pas que sur des tubes des années 50-60. De nombreuses musiques récentes se dansent en rock (Dany Brillant, Céline Dion, Shania Twain, etc. ont des titres intéressants pour danser le rock dans leurs albums). En second, les danses latines attirent beaucoup également : salsa/mambo, cha-cha-cha et bachata en particulier. Pour les amateurs de musiques latinos, parmi ces danses les 2 premières sont très dynamiques comme le rock la dernière est plus tranquille. On retrouve dans les hits des années 90 à aujourd’hui bon nombre de titres dans ce style (Jenifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira, etc.). Puis on a aussi les futurs mariés qui voudront commencer par apprendre la valse (viennoise souvent) pour l’ouverture de leur bal de mariage. Quelques cours particuliers risquent d’être nécessaires s’il veulent danser sur une vraie viennoise à 60 mesures par minute. Les amateurs de musette choisiront le triplé gagnant valse musette-tango-paso. Ce sont des grands classiques des soirées de danses en couple et des mariages très ancrés dans notre culture française des bals musette.  Ensuite, on trouve d’autres danses latines (samba, rumba), les danses swing (lindy hop, balboa, west coast swing), les danses des Caraïbes (merengue, zouk, biguine), les danses rétro (java, boléro, etc.), des danses folkloriques (polka, valse mexicaine, etc.). Vous trouverez aussi des danses en ligne, qui se pratiquent en groupe, comme le madison, les danses country western, le disco, etc. Ces danses ne se pratiquent pas à deux, mais sont de bons moyens pour acquérir une aisance dans l’espace avant même de s’essayer en couple. Si vous avez votre propre équilibre et une bonne conscience de votre espace d’évolution ainsi que de votre psychomotricité, vous serez avantagé lorsque vous danserez en couple.

Ensuite, on trouve d’autres danses latines (samba, rumba), les danses swing (lindy hop, balboa, west coast swing), les danses des Caraïbes (merengue, zouk, biguine), les danses rétro (java, boléro, etc.), des danses folkloriques (polka, valse mexicaine, etc.). Vous trouverez aussi des danses en ligne, qui se pratiquent en groupe, comme le madison, les danses country western, le disco, etc. Ces danses ne se pratiquent pas à deux, mais sont de bons moyens pour acquérir une aisance dans l’espace avant même de s’essayer en couple. Si vous avez votre propre équilibre et une bonne conscience de votre espace d’évolution ainsi que de votre psychomotricité, vous serez avantagé lorsque vous danserez en couple. Quand vous aurez commencé à acquérir les bases de quelques danses, il faudra absolument vous entraîner un peu chez vous évidemment, mais aussi pratiquer en soirée dansante. La plupart des écoles et associations organisent des entraînements et/ou des soirées dansantes pour leurs élèves. C’est une bonne occasion de réellement mettre les cours en application dans un environnement connu. Mais plus vous trouverez d’occasions de sortir et de pratiquer, plus vous progresserez. Donc n’évitez pas les sorties entre collègues de cours ou entre copains vers des soirées dansantes organisées par d’autres organismes voire des sorties en discothèque passant les musiques adéquates.

Quand vous aurez commencé à acquérir les bases de quelques danses, il faudra absolument vous entraîner un peu chez vous évidemment, mais aussi pratiquer en soirée dansante. La plupart des écoles et associations organisent des entraînements et/ou des soirées dansantes pour leurs élèves. C’est une bonne occasion de réellement mettre les cours en application dans un environnement connu. Mais plus vous trouverez d’occasions de sortir et de pratiquer, plus vous progresserez. Donc n’évitez pas les sorties entre collègues de cours ou entre copains vers des soirées dansantes organisées par d’autres organismes voire des sorties en discothèque passant les musiques adéquates. Voilà qui devrait donner aux futurs danseurs en herbe des éléments pour les rassurer et permettre une rapide intégration dans l’univers de la danse en couple. Ensuite, chacun progresse à son rythme. Il ne faut absolument pas se décourager. L’apprentissage se fait par paliers et il est difficile de prévoir quand le prochain aura lieu. Une fois que l’on a commencé et qu’on est accroché par la danse en couple, il est difficile de s’en défaire. De nombreuses personnes continuent à danser ensuite durant toute leur vie tant le plaisir qu’ils en retirent est important. Aujourd’hui vous êtes débutant, mais d’ici quelques mois d’autres néophytes vous regarderont danser avec de grands yeux et, séduits par la votre manière de danser en couple, iront s’inscrire pour leur premier cours de danse.

Voilà qui devrait donner aux futurs danseurs en herbe des éléments pour les rassurer et permettre une rapide intégration dans l’univers de la danse en couple. Ensuite, chacun progresse à son rythme. Il ne faut absolument pas se décourager. L’apprentissage se fait par paliers et il est difficile de prévoir quand le prochain aura lieu. Une fois que l’on a commencé et qu’on est accroché par la danse en couple, il est difficile de s’en défaire. De nombreuses personnes continuent à danser ensuite durant toute leur vie tant le plaisir qu’ils en retirent est important. Aujourd’hui vous êtes débutant, mais d’ici quelques mois d’autres néophytes vous regarderont danser avec de grands yeux et, séduits par la votre manière de danser en couple, iront s’inscrire pour leur premier cours de danse.