Partie 1 de la saga «Espace UltraDanse de 2013 à 2025 »

Préambule

Je m’appelle Christian ROLLAND et c’est moi qui ai créé l’école de danse « Espace UltraDanse » à Aucamville, en périphérie nord de Toulouse, en 2013. Créer sa propre école ne vient pas de nulle part et c’est un projet qui ne s’improvise pas. Je vous raconte ici, en quelques épisodes et sans trop entrer dans les détails (d’où l’absence de la plupart des noms de personnes et lieux précis), le parcours qui a mené à la création de cette école de danse à laquelle je me suis consacré, tel un sacerdoce, où de nombreuses personnes ont pu s’épanouir et dont je m’apprête à fermer le livre prochainement en juin 2025.

PARTIE 1 : les prémisses

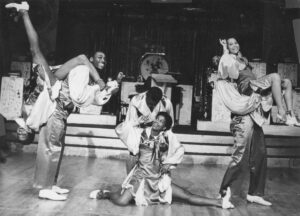

Je vous raconte rapidement mon parcours de danse. J’ai commencé la danse tardivement, à l’âge de 23 ans. Je cherchais à apprendre quelques pas pour ne pas avoir l’air trop cloche au mariage d’un de mes amis. J’ai commencé comme beaucoup dans une maison de quartier à Brest. J’y ai fait mes premiers pas de danse en ligne, de rock et de valse. Puis j’ai déménagé à Rennes où j’ai naturellement cherché à poursuivre mon apprentissage, car la technique de danse m’intriguait particulièrement. J’ai trouvé une association proche de chez moi où j’ai pris un cours multi-danses avec les principales danses à deux. La seconde année, j’ai ajouté un cours de rock qui m’a particulièrement plu. Puis j’ai participé à diverses démonstrations en public, suivi quelques stages en week-end, contribué à certains cours de danse donnés à l’Université par la même prof qui animait l’association, tant et si bien que j’ai accepté la présidence de l’association au final. Le monde de la danse me passionnait et j’y faisais des découvertes chaque semaine. C’est à cette époque que j’ai découvert le lindy hop à l’occasion d’une démonstration un week-end de stage et je me suis dit : « C’est ça que je veux danser ! »

La danse n’était alors qu’un loisir à côté de ma vie professionnelle d’informaticien. Cette carrière entamée dans l’informatique m’a ensuite amené à déménager à Nantes. Là encore, je me suis inscrit à des cours de danse, dans une vraie école en centre-ville avec ses propres locaux modestes. Je me suis inscrit à plusieurs cours : rock évidemment, danses standards et danses latines. Mes découvertes ne cessaient de se multiplier et j’étais à l’affût de tout ce qui se faisait dans ce monde merveilleux de la danse à deux. Internet commençait à se développer dans le grand public et je ne manquais rien de ce qui y était proposé dans le domaine de la danse.

Et puis, un jour j’ai voulu associer mes compétences en informatique et ma passion pour la danse en partageant mes découvertes au sein d’un site Internet baptisé « UltraDanse.com » (c’est sur ce même site que vous lisez probablement ce texte et davantage d’informations sur sa genèse se trouvent dans l’article qui y est consacré ici). J’y compilais tout je ce que je trouvais d’intéressant des photos aux documents historiques (que je traduisais en français si nécessaire) en passant pas les économiseurs d’écran ou des fichiers musicaux Midi. J’y ai petit à petit ajouté la description de pas de danse que j’ai décrits en 2D et en 3D par des images de synthèse que je créais pour l’occasion. Le site est toujours en ligne, modernisé sous la forme d’un blog, mais je n’y ai pas encore réimporté tous les pas de base en 3D.

Petit à petit, j’ai ajouté de nouvelles danses à mon quotidien : country en ligne, claquettes, modern jazz, hip-hop, etc. En 2002, j’étais inscrit dans 4 écoles de danse différentes avec des cours tous les soirs de la semaine et je me déplaçais en stage intensif un week-end sur deux pour les danses que je n’avais pas sur place (lindy hop, Balboa, West Coast swing, salsa, etc.). Autant dire que, dans ces conditions, on progresse vite, même si l’apprentissage de la danse m’a toujours demandé beaucoup de travail personnel, probablement même davantage que la moyenne. J’ai ainsi pu participer à divers spectacles et démonstrations à l’époque et je m’intéressais aussi déjà à la danse en ligne country dont je partageais quelques pas lors de soirées entre amis.

Un jour, j’apprends qu’une association au sud de Nantes cherche un professeur de danse. C’était l’époque où je m’apprêtais à faire des compétitions de rock et, faute de temps, j’ai dû choisir entre faire de la compétition et enseigner. J’ai choisi l’enseignement. Après un entretien d’embauche classique, j’ai commencé à enseigner les principales danses à deux dans cette association la première année. J’enseignais aussi bien à des enfants à partir de 5 ans qu’à des adultes de tous âges. Puis on m’a contacté pour une deuxième association, plutôt pour du rock, puis une troisième. Et me voilà lancé à donner des cours tous les soirs au lieu de les prendre. J’ai ensuite cherché à améliorer ma pédagogie en prenant des cours professionnels auprès de professeurs expérimentés. L’expérience et le travail ont fait le reste de la réussite de mon activité.

À l’occasion d’un stage de week-end, des professeurs de lindy hop toulousains bien connus me proposent d’intégrer leur troupe de danse. J’ai d’abord refusé, ne m’imaginant pas tout laisser tomber à Nantes du jour au lendemain. J’y avais une maison, un bon boulot, des amis, des élèves ainsi que mes habitudes depuis quelques années. Pourtant, après 3 jours à me poser des questions, je choisis de ne pas avoir de regrets d’avoir laisser passer une aventure hors du commun. Je donne ma démission à Nantes dans toutes mes activités et je déménage à Toulouse à l’âge de 33 ans. Je donne des cours à Toulouse et Agen et je m’entraîne avec la troupe, mais le feeling n’est pas tout à fait là, en particulier j’ai du mal à me faire à la vie toulousaine où je connais peu de monde (cela a mis du temps, mais à présent tout va bien de ce côté !). Nous interrompons donc l’expérience de la troupe après juste une représentation et je continue à donner des cours pendant 1 an avant de reprendre une activité dans l’informatique, faute de revenus suffisants.

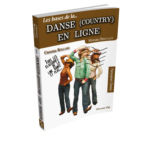

Cette époque correspond à celle où j’ai continué à partager ma passion pour la danse malgré tout. Pour cela, ayant récupéré une stabilité financière avec mon travail dans l’informatique, j’ai ajouté à mon activité de site Internet une structure d’édition de livres sur la danse au sein de laquelle j’ai écrit des livres de technique de danse au départ. L’idée était au départ de rendre disponible en librairie un livre de référence technique sur le rock, mais aucun éditeur n’a voulu de mon projet trop spécifique. Alors j’ai créé ma propre maison d’éditions à mon nom. J’ai ainsi commencé à écrire et éditer mes propres livres.

Puis, j’ai commencé à traduire en français des livres de référence parus aux États-Unis sur le lindy hop et la danse country western après en avoir acheté les droits d’adaptation. Je voulais que les francophones amateurs de danse aient accès à toutes ces informations dont je disposais. Il faut dire que j’ai en parallèle amassé une grande quantité de livres sur le thème de la danse provenant de toutes les époques et en diverses langues. Au début, je démarchais moi-même les librairies avec mes livres sous le bras pour les vendre, puis j’ai intégré le circuit des éditeurs professionnels avec un diffuseur et un distributeur qui assure actuellement la présence des livres dans les librairies françaises et étrangères. J’ai aussi tenu quelques stands dans des festivals de danse pour promouvoir mon travail et accessoirement vendre quelques livres.

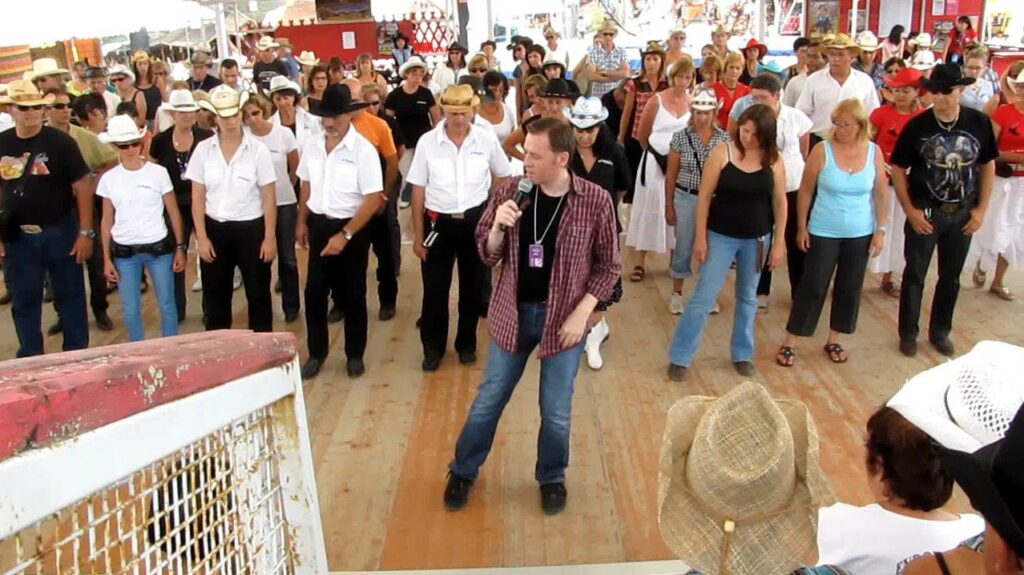

Mais revenons à mes cours de danse. Après quelques mois sans enseigner, cela a fini par me manquer. Et puis, j’ai toujours rêvé d’avoir ma propre école de danse. Je me suis donc mis dans la tête de remonter tout cela à partir de zéro. J’ai donc recommencé à donner des cours dans diverses associations autour de Toulouse et dans divers événements dont, par exemple, le bien connu festival country de Mirande.

J’ai, par ailleurs, aussi créé mes propres cours indépendants dans un quartier de Toulouse en louant une petite salle quelques heures par semaine. Cela m’a permis de tester le fait d’avoir à gérer mon activité moi-même de A à Z, mais cela ne fait pas encore une « vraie » école de danse. Et puis, j’ai fini par trouver un local qui avait le potentiel pour créer une véritable école de danse à mon goût. Il se trouvait à Aucamville, à la pointe nord de Toulouse, à quelques kilomètres du quartier de Borderouge où j’avais créé mes cours de danse indépendants, et il s’agissait d’un entrepôt basique de 500 mètres carrés où tout était à faire. Une page blanche à écrire, partant de 4 murs, un toit ondulé fuyant en cas de pluie, sans arrivée d’eau potable et juste une prise électrique industrielle de 480 volts… Et voilà, mon terrain de jeu – et de danse – pour les 13 années qui allaient suivre. C’était en 2012 et l’Espace UltraDanse allait voir le jour.