Qui ne connait pas Jackie Chan, célèbre acteur associé aux arts martiaux, cascadeur et réalisateur de films d’action à succès ? Mais saviez-vous que la danse émaille sa vie et sa carrière tout entière ?

J’ai aujourd’hui décidé de vous parler de cet acteur iconique et de sa capacité à danser mais aussi de la relation entre les arts martiaux et la danse.

La danse et les arts martiaux partent d’un grand point commun : la maîtrise du mouvement corporel. Que l’on exerce ces disciplines en solo ou avec un(e) partenaire (ou plutôt un(e) adversaire dans le cas des arts martiaux), il est nécessaire d’utiliser des techniques bien précises pour aboutir au bon résultat. En danse, on doit maîtriser l’équilibre, le rythme, l’énergie, les forces appliquées à un(e) partenaire dans le cadre d’une interaction (guidage en danse à deux, pas de deux, portés, etc.), le placement des éléments du corps pour réaliser les mouvements correspondant au style recherché, l’anticipation pour une chorégraphie fluide, sans oublier la mémoire des enchaînements lorsqu’on danse hors improvisation. Dans le domaine des arts martiaux, je pourrais faire une phrase très semblable puisque les mêmes qualités sont requises pour une bonne pratique dans le cadre d’un combat ou celui d’une exhibition.On peut aussi ajouter dans la liste des points communs la discipline, la concentration, le contrôle de soi, l’expression artistique à travers les mouvements du corps. Dans le cas de démonstrations, on peut aussi citer l’importance du rythme, de la synchronisation entre les participants ainsi que la fluidité des enchaînements.

Si l’on poursuit le parallèle entre la danse à deux et un combat d’arts martiaux, la différence essentielle en dehors de la présence ou l’absence de musique sera le fait que dans le premier cas le danseur veut faire ressentir à sa danseuse le mouvement qu’il voudrait lui faire faire et que dans le second cas les adversaires essaient de masquer leurs intentions à l’autre pour pouvoir se surprendre mutuellement.

Le cas de Jackie Chan et d’autres stars des films d’arts martiaux mérite d’être étudié de plus près… De ses débuts à l’Opéra de Pékin à ses apparitions dans des films à succès, Jackie Chan a en particulier parcouru un chemin unique dans le monde de la danse.

Jackie Chan est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Il a commencé sa formation en arts martiaux dès son plus jeune âge à partir de 1961 à l’Opéra de Pékin, également connue sous le nom de « China Drama Academy », où il a aussi étudié la danse traditionnelle chinoise et l’acrobatie. Cette formation précoce a influencé son style de combat unique qui intègre des éléments de danse et d’acrobatie, jetant ainsi les bases de ses talents multiples qui allaient le propulser vers la gloire cinématographique. Il a fait partie des meilleurs de sa promotion et sélectionné pour faire partie des « Seven Little Fortunes » qui se produisaient au Lai Yuen Amusement Park de Kowloon. La formation à l’Opéra de Pékin a également exposé Jackie Chan à une variété d’autres disciplines artistiques, notamment l’acrobatie et les arts martiaux, qui allaient devenir des éléments clés de son style cinématographique unique plus tard dans sa carrière. Cette formation polyvalente a contribué à forger sa passion pour les arts de la scène et à jeter les bases de sa future carrière dans l’industrie du divertissement.

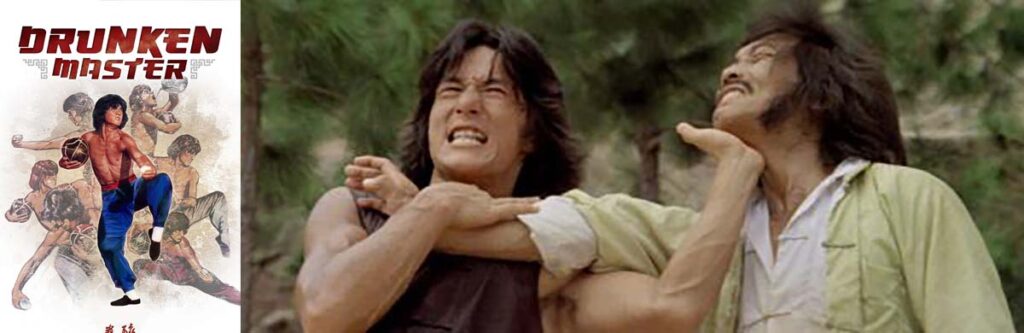

Les premiers pas de Jackie Chan dans l’industrie cinématographique dans les années 1960 et 1970 ont été marqués par des rôles dans des films où il a eu l’occasion de mettre en valeur ses compétences en danse et en arts martiaux. Son rôle dans le film en noir et blanc « Big and Little Wong Tin Bar » en 1962 lui a offert sa première expérience d’arts martiaux chorégraphiés sur grand écran en tant qu’enfant, posant ainsi les fondations de sa future carrière. Dans les années 1970 et 1980, Jackie Chan est devenu une figure majeure du cinéma d’action hongkongais, notamment grâce à sa collaboration avec le réalisateur Lo Wei et sa participation à la série de films « Drunken Master » et « Police Story ».

Son style de combat unique, qui intègre des éléments de comédie et de chorégraphie complexe, a attiré l’attention du public international et lui a valu le surnom de « Maître des arts martiaux comiques ».

Dans ses films d’action qui incorporent des séquences de combat chorégraphiées avec une précision remarquable, les mouvements de Jackie Chan sont souvent fluides et gracieux, rappelant ceux d’un danseur, ce qui ajoute une dimension artistique à ses scènes d’action. Ses cascades vont même souvent au-delà des simples combats. Il intègre fréquemment des éléments de danse dans ses scènes de combat et d’action, ce qui rend ses performances à la fois spectaculaires et esthétiques. Au fil de sa carrière, Jackie Chan a travaillé avec plusieurs chorégraphes de renom pour créer des scènes de combat et des séquences de danse dans ses films. Ces collaborations ont contribué à enrichir son répertoire de mouvements et à élever le niveau de l’action dans ses films.

Au fil des années 1980 et 1990, Jackie Chan a incorporé des éléments de danse dans ses films d’action de manière de plus en plus prononcée. Des séquences de combat chorégraphiées avec grâce et précision ont ajouté une dimension artistique à ses performances, distinguant ainsi ses films des autres productions d’action. Citons par exemple « City Hunter » (1993) mêlant chorégraphie et comédie.

Dans ce film, Jackie Chan offre au public une séquence de combat chorégraphié mémorable et hilarante. Déguisé en Sailor Moon, il entraîne les spectateurs dans une performance énergique sur le thème de « Street Fighter II », illustrant ainsi sa capacité à combiner danse, humour et action dans une seule séquence.

Dans la même période, on note des apparitions à la télévision où Jackie Chan danse. Par exemple, l’émission « Dance With Me » en 1982 où on le voit commencer par un saut acrobatique façon arts martiaux comme dans ses films, puis il continue en dansant en solo ou avec des danseuses comme le montre la vidéo ci-après.

Autre exemple, avec de la danse à part entière cette fois, dans le film Kung Fu Yoga réalisé par Stanley Tong et sorti en 2017, Jackie Chan joue le rôle de Jack, professeur d’archéologie chinois, qui fait équipe avec Ashmita, professeure de danse indienne, et son assistante Kyra pour retrouver le trésor perdu de Magadha. On y voit une scène de danse festive de style Bollywood où Jackie Chan démontre avec brio ses qualités de danseur. On retrouve la danse Bollywood principalement dans les films indiens (Bollywood est la contraction de Bombay et Hollywood) où l’industrie du cinéma regorge de scènes de danse de ce type. Pour faire la promotion de ce film, on a pu voir notre amateur d’arts martiaux exécuter des extraits de cette scène en direct sur plusieurs plateaux de télévision. D’ailleurs, ce style de mouvements rappelle une petite scène où Jackie Chan effectue une petite danse avec les mains dans « Drunken Master ».

Au-delà des mouvements de danse en solo mis en scène dans quelques films tels qu’évoqué précédemment, Jackie Chan a eu plusieurs fois l’occasion de danser en couple sur le grand et le petit écran. On peut citer, par exemple,des films comme « Shanghai Knights » (dans ce film de 2003, il reprend son rôle de Chon Wang aux côtés d’Owen Wilson. Bien que ce ne soit pas un film centré spécifiquement sur la danse, il y a des scènes où Jackie Chan danse en couple, notamment lors de certaines séquences comiques et de divertissement) ou encore

« The Tuxedo » (dans ce film d’action comique de 2002, Jackie Chan joue le rôle de Jimmy Tong, un chauffeur de limousine qui se retrouve impliqué dans une intrigue impliquant un smoking spécial doté de capacités surhumaines. Il y a plusieurs scènes où Jackie Chan danse en couple avec Jennifer Love Hewitt, qui joue le rôle de Del Blaine, un agent secret).

En fait, ce qui m’a donné l’idée de cet article est un extrait d’émission

de la télévision chinoise en ce début de 2024 où l’on voit Jackie Chan

faire quelques pas de danse improvisés. Ce n’est pas la première fois que Jackie Chan danse comme cela à la télévision, comme je vous l’ai précisé plus haut, mais l’occasion était trop belle pour ne pas aller dans le détail et vous montrer cela. Voici la vidéo :

On le voit bien, au fil des ans, Jackie Chan a étendu ses talents au-delà du cinéma pour inclure la réalisation, la production, le doublage vocal, la musique et même la philanthropie. Sa capacité de à fusionner habilement les arts martiaux, l’acrobatie et la danse a contribué à faire de lui une icône du cinéma d’action internationale.

Il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, y compris un Oscar d’honneur en 2016 pour sa contribution exceptionnelle au cinéma. Comme quoi les qualités de danseurs peuvent mener très loin !

Je ne saurais être complet sur le sujet en citant quelques autres acteurs connus pour les arts martiaux qui mêlent danse et combat comme Bruce Lee, Jet Li, Sammo Hung, Jean-Claude Van Damme ou encore Tony Jaa qui a reçu une formation en danse thaïlandaise par exemple. À l’inverse, plusieurs artistes connus pour la danse et/ou le chant maîtrisent les arts martiaux, parmi lesquels on peut citer Michael Flatley, Kamel Ouali, Madonna et même Elvis Presley (et son fameux déhanché peut-être en rapport avec sa ceinture noire de karaté ?).

![[Vidéo] Films de danse #1 :<br> Dirty Dancing](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/08/dirty-dancing-film-672x372.jpg)

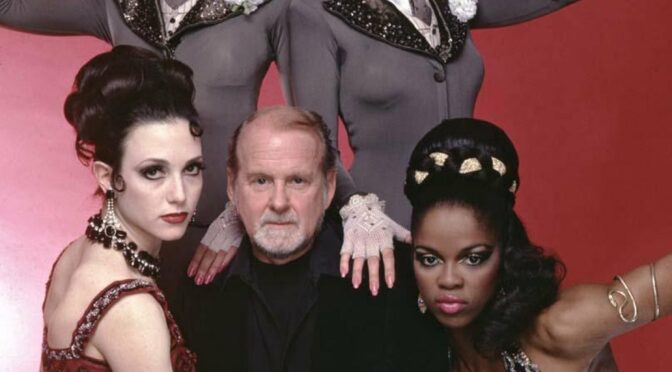

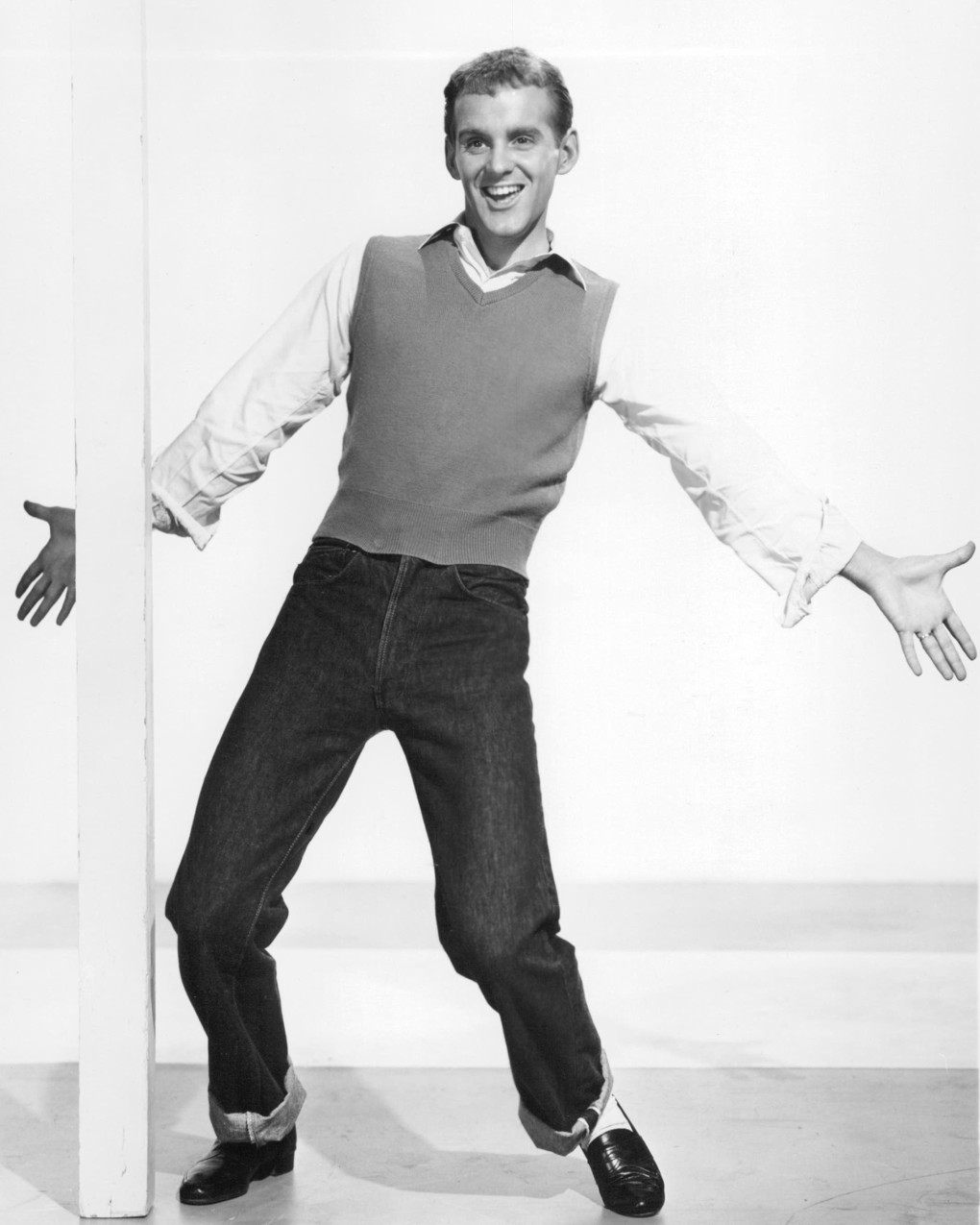

Robert « Bob » Fosse est né en 1927 à Chicago et a très tôt pris des cours de danse, au point de faire sa première représentation en public à l’âge de 13 ans avec Charles Grass, formant le duo des Riff Brothers. Après la Seconde Guerre mondiale, il apparait régulièrement sur scène et dans quelques shows télévisés dont The Colgate Comedy Hour pour lequel il a été sollicité par Dean Martin et Jerry Lewis (j’ai écrit un article sur ces deux lascars dans ce blog, vous savez quoi faire pour en savoir plus !).

Robert « Bob » Fosse est né en 1927 à Chicago et a très tôt pris des cours de danse, au point de faire sa première représentation en public à l’âge de 13 ans avec Charles Grass, formant le duo des Riff Brothers. Après la Seconde Guerre mondiale, il apparait régulièrement sur scène et dans quelques shows télévisés dont The Colgate Comedy Hour pour lequel il a été sollicité par Dean Martin et Jerry Lewis (j’ai écrit un article sur ces deux lascars dans ce blog, vous savez quoi faire pour en savoir plus !). Il fait sa première apparition au cinéma en tant qu’acteur-danseur pour la MGM dans le film « The Affairs of Dobie Gillis » (« Casanova Junior » en français) en 1953 avec Debbie Reynolds où il tient l’un des seconds rôles. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que le titre phare du film « All I Do Is Dream of You », un morceau écrit en 1934, avait été chanté l’année précédente par cette même Debbie Reynolds dans un film culte nommé

Il fait sa première apparition au cinéma en tant qu’acteur-danseur pour la MGM dans le film « The Affairs of Dobie Gillis » (« Casanova Junior » en français) en 1953 avec Debbie Reynolds où il tient l’un des seconds rôles. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que le titre phare du film « All I Do Is Dream of You », un morceau écrit en 1934, avait été chanté l’année précédente par cette même Debbie Reynolds dans un film culte nommé  À partir de 1954, il vogue entre les spectacles sur scène, pour lesquels il sera récompensé de nombreux Tony Awards (pour « Pippin » par exemple), et le cinéma. Ses chorégraphies sont variées, fluides et décalées ; elles mêlent souvent jazz, cancan, charleston, simple marche et des danses n’ayant rien à voir les unes avec les autres. Cela étant, son style tellement particulier est aujourd’hui devenu synonyme de cabaret et de Broadway avec l’utilisation du chapeau et les frétillements des mains. Petite anecdote : Bob Fosse racontait que s’il avait eu l’idée d’utiliser un chapeau dans ses chorégraphies, c’est à cause de sa calvitie qui a très tôt fait son apparition.

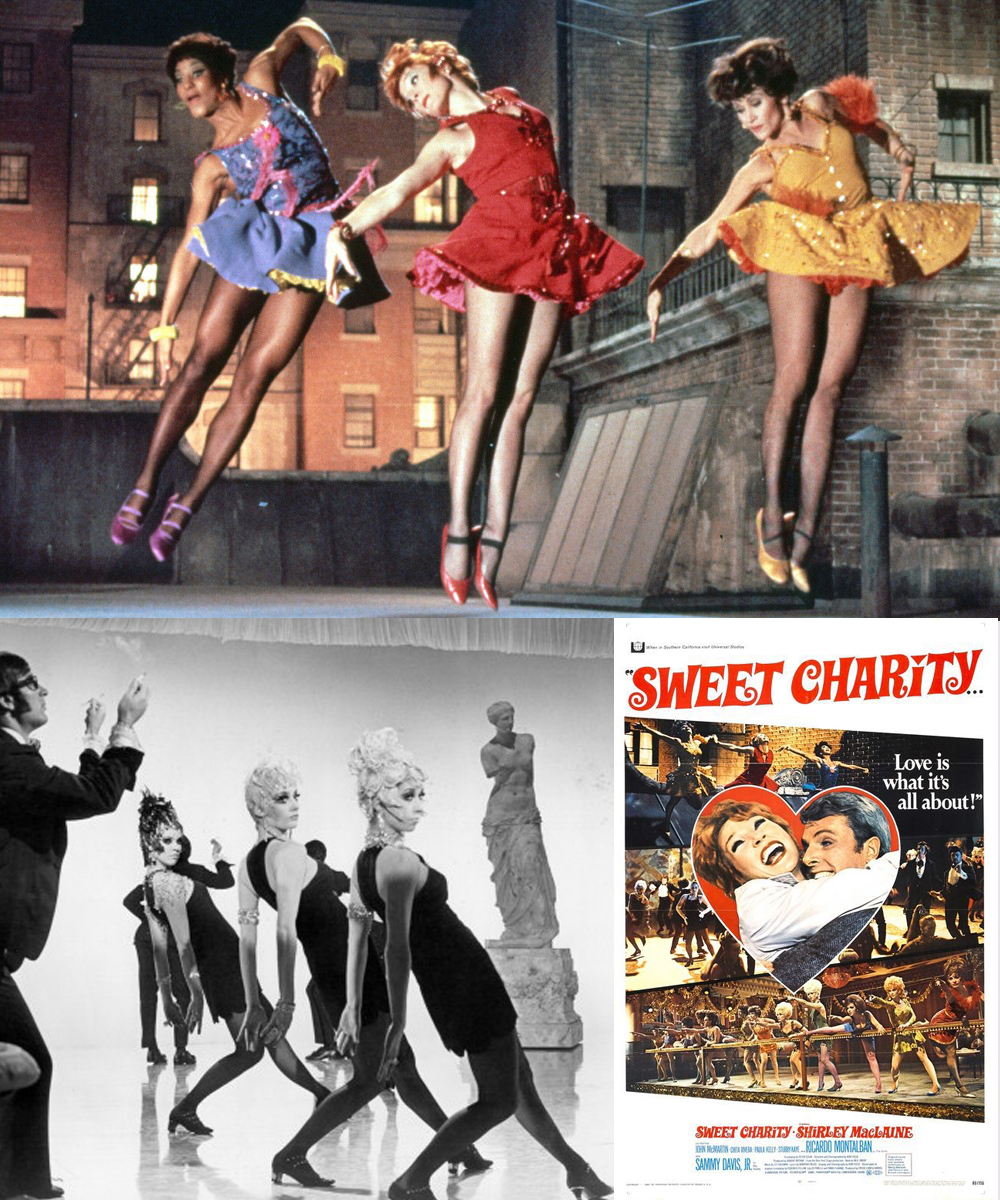

À partir de 1954, il vogue entre les spectacles sur scène, pour lesquels il sera récompensé de nombreux Tony Awards (pour « Pippin » par exemple), et le cinéma. Ses chorégraphies sont variées, fluides et décalées ; elles mêlent souvent jazz, cancan, charleston, simple marche et des danses n’ayant rien à voir les unes avec les autres. Cela étant, son style tellement particulier est aujourd’hui devenu synonyme de cabaret et de Broadway avec l’utilisation du chapeau et les frétillements des mains. Petite anecdote : Bob Fosse racontait que s’il avait eu l’idée d’utiliser un chapeau dans ses chorégraphies, c’est à cause de sa calvitie qui a très tôt fait son apparition. Je me concentre sur sa carrière cinématographique par la suite, car c’est ce qu’il reste de plus facile à visionner aujourd’hui en DVD ou streaming pour vous rendre compte par vous-même ou en savoir plus. En 1969, Bob Fosse tourne

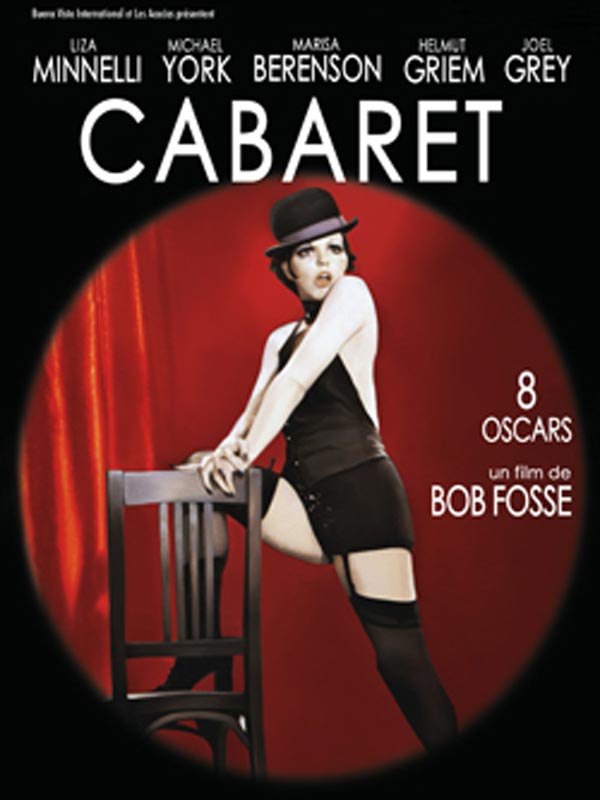

Je me concentre sur sa carrière cinématographique par la suite, car c’est ce qu’il reste de plus facile à visionner aujourd’hui en DVD ou streaming pour vous rendre compte par vous-même ou en savoir plus. En 1969, Bob Fosse tourne  Un film incontournable réalisé en 1972 est

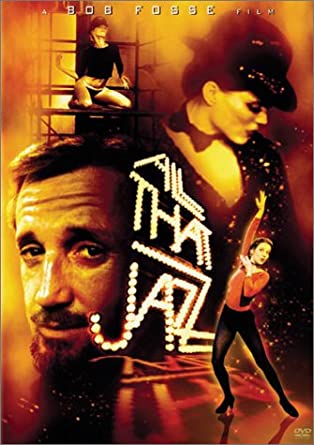

Un film incontournable réalisé en 1972 est  Bob Fosse réalisa un autre de ses films d’exception en 1979 sous la forme de

Bob Fosse réalisa un autre de ses films d’exception en 1979 sous la forme de

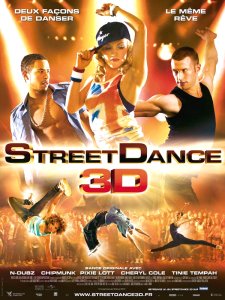

Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.

Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.

Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne).

Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne). Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing.

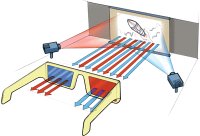

Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing. Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes.

Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes. Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.

Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.