Qui ne connait pas Jackie Chan, célèbre acteur associé aux arts martiaux, cascadeur et réalisateur de films d’action à succès ? Mais saviez-vous que la danse émaille sa vie et sa carrière tout entière ?

J’ai aujourd’hui décidé de vous parler de cet acteur iconique et de sa capacité à danser mais aussi de la relation entre les arts martiaux et la danse.

La danse et les arts martiaux partent d’un grand point commun : la maîtrise du mouvement corporel. Que l’on exerce ces disciplines en solo ou avec un(e) partenaire (ou plutôt un(e) adversaire dans le cas des arts martiaux), il est nécessaire d’utiliser des techniques bien précises pour aboutir au bon résultat. En danse, on doit maîtriser l’équilibre, le rythme, l’énergie, les forces appliquées à un(e) partenaire dans le cadre d’une interaction (guidage en danse à deux, pas de deux, portés, etc.), le placement des éléments du corps pour réaliser les mouvements correspondant au style recherché, l’anticipation pour une chorégraphie fluide, sans oublier la mémoire des enchaînements lorsqu’on danse hors improvisation. Dans le domaine des arts martiaux, je pourrais faire une phrase très semblable puisque les mêmes qualités sont requises pour une bonne pratique dans le cadre d’un combat ou celui d’une exhibition.On peut aussi ajouter dans la liste des points communs la discipline, la concentration, le contrôle de soi, l’expression artistique à travers les mouvements du corps. Dans le cas de démonstrations, on peut aussi citer l’importance du rythme, de la synchronisation entre les participants ainsi que la fluidité des enchaînements.

Si l’on poursuit le parallèle entre la danse à deux et un combat d’arts martiaux, la différence essentielle en dehors de la présence ou l’absence de musique sera le fait que dans le premier cas le danseur veut faire ressentir à sa danseuse le mouvement qu’il voudrait lui faire faire et que dans le second cas les adversaires essaient de masquer leurs intentions à l’autre pour pouvoir se surprendre mutuellement.

Le cas de Jackie Chan et d’autres stars des films d’arts martiaux mérite d’être étudié de plus près… De ses débuts à l’Opéra de Pékin à ses apparitions dans des films à succès, Jackie Chan a en particulier parcouru un chemin unique dans le monde de la danse.

Jackie Chan est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Il a commencé sa formation en arts martiaux dès son plus jeune âge à partir de 1961 à l’Opéra de Pékin, également connue sous le nom de « China Drama Academy », où il a aussi étudié la danse traditionnelle chinoise et l’acrobatie. Cette formation précoce a influencé son style de combat unique qui intègre des éléments de danse et d’acrobatie, jetant ainsi les bases de ses talents multiples qui allaient le propulser vers la gloire cinématographique. Il a fait partie des meilleurs de sa promotion et sélectionné pour faire partie des « Seven Little Fortunes » qui se produisaient au Lai Yuen Amusement Park de Kowloon. La formation à l’Opéra de Pékin a également exposé Jackie Chan à une variété d’autres disciplines artistiques, notamment l’acrobatie et les arts martiaux, qui allaient devenir des éléments clés de son style cinématographique unique plus tard dans sa carrière. Cette formation polyvalente a contribué à forger sa passion pour les arts de la scène et à jeter les bases de sa future carrière dans l’industrie du divertissement.

Les premiers pas de Jackie Chan dans l’industrie cinématographique dans les années 1960 et 1970 ont été marqués par des rôles dans des films où il a eu l’occasion de mettre en valeur ses compétences en danse et en arts martiaux. Son rôle dans le film en noir et blanc « Big and Little Wong Tin Bar » en 1962 lui a offert sa première expérience d’arts martiaux chorégraphiés sur grand écran en tant qu’enfant, posant ainsi les fondations de sa future carrière. Dans les années 1970 et 1980, Jackie Chan est devenu une figure majeure du cinéma d’action hongkongais, notamment grâce à sa collaboration avec le réalisateur Lo Wei et sa participation à la série de films « Drunken Master » et « Police Story ».

Son style de combat unique, qui intègre des éléments de comédie et de chorégraphie complexe, a attiré l’attention du public international et lui a valu le surnom de « Maître des arts martiaux comiques ».

Dans ses films d’action qui incorporent des séquences de combat chorégraphiées avec une précision remarquable, les mouvements de Jackie Chan sont souvent fluides et gracieux, rappelant ceux d’un danseur, ce qui ajoute une dimension artistique à ses scènes d’action. Ses cascades vont même souvent au-delà des simples combats. Il intègre fréquemment des éléments de danse dans ses scènes de combat et d’action, ce qui rend ses performances à la fois spectaculaires et esthétiques. Au fil de sa carrière, Jackie Chan a travaillé avec plusieurs chorégraphes de renom pour créer des scènes de combat et des séquences de danse dans ses films. Ces collaborations ont contribué à enrichir son répertoire de mouvements et à élever le niveau de l’action dans ses films.

Au fil des années 1980 et 1990, Jackie Chan a incorporé des éléments de danse dans ses films d’action de manière de plus en plus prononcée. Des séquences de combat chorégraphiées avec grâce et précision ont ajouté une dimension artistique à ses performances, distinguant ainsi ses films des autres productions d’action. Citons par exemple « City Hunter » (1993) mêlant chorégraphie et comédie.

Dans ce film, Jackie Chan offre au public une séquence de combat chorégraphié mémorable et hilarante. Déguisé en Sailor Moon, il entraîne les spectateurs dans une performance énergique sur le thème de « Street Fighter II », illustrant ainsi sa capacité à combiner danse, humour et action dans une seule séquence.

Dans la même période, on note des apparitions à la télévision où Jackie Chan danse. Par exemple, l’émission « Dance With Me » en 1982 où on le voit commencer par un saut acrobatique façon arts martiaux comme dans ses films, puis il continue en dansant en solo ou avec des danseuses comme le montre la vidéo ci-après.

Autre exemple, avec de la danse à part entière cette fois, dans le film Kung Fu Yoga réalisé par Stanley Tong et sorti en 2017, Jackie Chan joue le rôle de Jack, professeur d’archéologie chinois, qui fait équipe avec Ashmita, professeure de danse indienne, et son assistante Kyra pour retrouver le trésor perdu de Magadha. On y voit une scène de danse festive de style Bollywood où Jackie Chan démontre avec brio ses qualités de danseur. On retrouve la danse Bollywood principalement dans les films indiens (Bollywood est la contraction de Bombay et Hollywood) où l’industrie du cinéma regorge de scènes de danse de ce type. Pour faire la promotion de ce film, on a pu voir notre amateur d’arts martiaux exécuter des extraits de cette scène en direct sur plusieurs plateaux de télévision. D’ailleurs, ce style de mouvements rappelle une petite scène où Jackie Chan effectue une petite danse avec les mains dans « Drunken Master ».

Au-delà des mouvements de danse en solo mis en scène dans quelques films tels qu’évoqué précédemment, Jackie Chan a eu plusieurs fois l’occasion de danser en couple sur le grand et le petit écran. On peut citer, par exemple,des films comme « Shanghai Knights » (dans ce film de 2003, il reprend son rôle de Chon Wang aux côtés d’Owen Wilson. Bien que ce ne soit pas un film centré spécifiquement sur la danse, il y a des scènes où Jackie Chan danse en couple, notamment lors de certaines séquences comiques et de divertissement) ou encore

« The Tuxedo » (dans ce film d’action comique de 2002, Jackie Chan joue le rôle de Jimmy Tong, un chauffeur de limousine qui se retrouve impliqué dans une intrigue impliquant un smoking spécial doté de capacités surhumaines. Il y a plusieurs scènes où Jackie Chan danse en couple avec Jennifer Love Hewitt, qui joue le rôle de Del Blaine, un agent secret).

En fait, ce qui m’a donné l’idée de cet article est un extrait d’émission

de la télévision chinoise en ce début de 2024 où l’on voit Jackie Chan

faire quelques pas de danse improvisés. Ce n’est pas la première fois que Jackie Chan danse comme cela à la télévision, comme je vous l’ai précisé plus haut, mais l’occasion était trop belle pour ne pas aller dans le détail et vous montrer cela. Voici la vidéo :

On le voit bien, au fil des ans, Jackie Chan a étendu ses talents au-delà du cinéma pour inclure la réalisation, la production, le doublage vocal, la musique et même la philanthropie. Sa capacité de à fusionner habilement les arts martiaux, l’acrobatie et la danse a contribué à faire de lui une icône du cinéma d’action internationale.

Il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, y compris un Oscar d’honneur en 2016 pour sa contribution exceptionnelle au cinéma. Comme quoi les qualités de danseurs peuvent mener très loin !

Je ne saurais être complet sur le sujet en citant quelques autres acteurs connus pour les arts martiaux qui mêlent danse et combat comme Bruce Lee, Jet Li, Sammo Hung, Jean-Claude Van Damme ou encore Tony Jaa qui a reçu une formation en danse thaïlandaise par exemple. À l’inverse, plusieurs artistes connus pour la danse et/ou le chant maîtrisent les arts martiaux, parmi lesquels on peut citer Michael Flatley, Kamel Ouali, Madonna et même Elvis Presley (et son fameux déhanché peut-être en rapport avec sa ceinture noire de karaté ?).

Il y a quelques jours, j’ai vu un film de 1937, « Un carnet de bal », réalisé par Julien Duvivier avec, entre autres, Marie Bell, Fernandel, Raimu et Louis Jouvet. Il raconte l’histoire d’une veuve qui, à la mort de son mari, décide de retrouver tous les jeunes hommes listés dans son carnet de bal ayant servi à ses 16 ans, lors de son premier bal. En dehors de cela et d’une petite scène dudit bal, pas plus de rapport avec la danse dans ce film. Cela dit, il pose le problème philosophique du « que serais-je devenu si j’avais fait un autre choix ? » et des conséquences de nos décisions sur la vie des autres. Question que l’on se pose sûrement lorsqu’on vient de s’étaler par terre après s’être emmêlé les pinceaux sur la piste de danse en entraînant avec soi son (ou sa) partenaire…

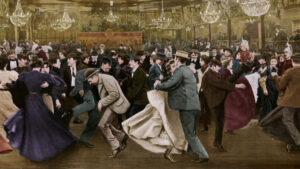

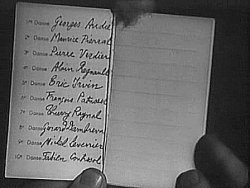

Il y a quelques jours, j’ai vu un film de 1937, « Un carnet de bal », réalisé par Julien Duvivier avec, entre autres, Marie Bell, Fernandel, Raimu et Louis Jouvet. Il raconte l’histoire d’une veuve qui, à la mort de son mari, décide de retrouver tous les jeunes hommes listés dans son carnet de bal ayant servi à ses 16 ans, lors de son premier bal. En dehors de cela et d’une petite scène dudit bal, pas plus de rapport avec la danse dans ce film. Cela dit, il pose le problème philosophique du « que serais-je devenu si j’avais fait un autre choix ? » et des conséquences de nos décisions sur la vie des autres. Question que l’on se pose sûrement lorsqu’on vient de s’étaler par terre après s’être emmêlé les pinceaux sur la piste de danse en entraînant avec soi son (ou sa) partenaire… Mais revenons à ce fameux carnet de bal qui donne son titre au film (et dont je vous présente une image ci-dessus). Le carnet de bal commence sa carrière au début du XIXe siècle en tant qu’un discret éventail de minces feuilles d’ivoire où les jeunes filles écrivaient le nom des hommes (jeunes ou non) à qui elles accordaient une danse. Il s’agissait donc d’un aide-mémoire afin de ne pas froisser untel ou untel en oubliant pour quelle danse celui-ci devait être son cavalier. À cet éventail se trouvait généralement relié, par une cordelette, un porte-mine permettant d’ajouter de nouveaux noms. Comme ce support était réutilisable, les noms étaient ainsi effacés au lendemain du bal afin que l’objet puisse de nouveau être prêt à l’emploi pour l’événement suivant. Dans certains cas, le carnet pouvait être associé à un autre accessoire de bal comme un petit flacon à sels (au cas où sa propriétaire se sente défaillir…).

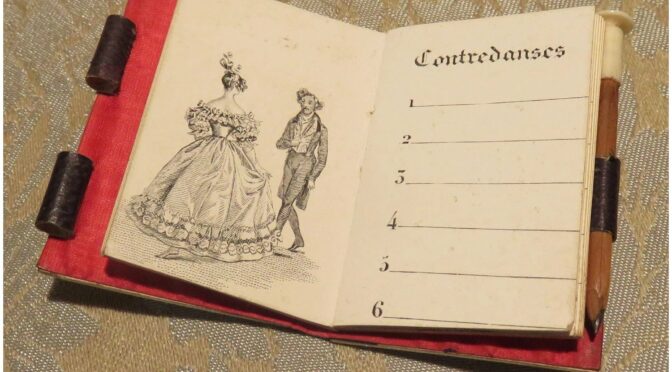

Mais revenons à ce fameux carnet de bal qui donne son titre au film (et dont je vous présente une image ci-dessus). Le carnet de bal commence sa carrière au début du XIXe siècle en tant qu’un discret éventail de minces feuilles d’ivoire où les jeunes filles écrivaient le nom des hommes (jeunes ou non) à qui elles accordaient une danse. Il s’agissait donc d’un aide-mémoire afin de ne pas froisser untel ou untel en oubliant pour quelle danse celui-ci devait être son cavalier. À cet éventail se trouvait généralement relié, par une cordelette, un porte-mine permettant d’ajouter de nouveaux noms. Comme ce support était réutilisable, les noms étaient ainsi effacés au lendemain du bal afin que l’objet puisse de nouveau être prêt à l’emploi pour l’événement suivant. Dans certains cas, le carnet pouvait être associé à un autre accessoire de bal comme un petit flacon à sels (au cas où sa propriétaire se sente défaillir…).

Ainsi, la danseuse danse-t-elle en permanence avec son carnet de bal sur elle. Certains modèles comportaient une chaînette munie d’un anneau que les dames passaient au doigt afin de ne pas perdre leur précieux aide-mémoire. Il existait aussi des carnets de bal à usage unique sous la forme d’une ou deux feuille(s) de carton gaufré où était inscrite à l’avance la liste des danses composant le programme de la soirée. En face de chaque danse, se trouvait réservé l’espace nécessaire pour inscrire le nom des cavaliers ayant réservé telle ou telle danse (valse, polka, galop, etc.). Vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessus avec le porte-mine associé.

Ainsi, la danseuse danse-t-elle en permanence avec son carnet de bal sur elle. Certains modèles comportaient une chaînette munie d’un anneau que les dames passaient au doigt afin de ne pas perdre leur précieux aide-mémoire. Il existait aussi des carnets de bal à usage unique sous la forme d’une ou deux feuille(s) de carton gaufré où était inscrite à l’avance la liste des danses composant le programme de la soirée. En face de chaque danse, se trouvait réservé l’espace nécessaire pour inscrire le nom des cavaliers ayant réservé telle ou telle danse (valse, polka, galop, etc.). Vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessus avec le porte-mine associé. Voici qui vous donne un tour d’horizon de ce qu’était ce carnet de bal qu’on ne voit plus de nos jours dans les soirées dansantes. Pourtant, un tel accessoire pourrait se révéler bien utile, mais pas tout à fait comme on l’entendait au début du XXe siècle. En effet, de nos jours, il pourrait être utilisé par les hommes à la place des femmes. Je m’explique. Les hommes étant souvent moins représentés en soirée dansante par rapport aux femmes, les rôles sont de plus en plus souvent inversés. Ce sont les danseuses qui sollicitent les danseurs afin d’obtenir une danse (parfois deux si elles ont de la chance). Ainsi, si les hommes participant à une soirée disposaient d’un petit carnet de bal pour être sûrs d’accorder des danses aux plus de danseuses possible, cela simplifierait leur tâche. J’avoue avoir parfois promis une danse à une personne en début de soirée et ne pas avoir l’occasion de danser avec elle avant la fin. Lorsque nous nous croisions, soit je dansais déjà avec quelqu’un, soit elle se faisait inviter par un autre, soit c’était à la sortie de la salle et il me fallait alors faire la promesse d’une danse lors de la soirée suivante. Avec un petit carnet de bal, cette personne nous aurions convenu dès le début à quel moment de la soirée nous aurions pu nous retrouver pour la danse promise ! Certaines pratiques dites désuètes pourraient donc se révéler bien pratiques de nos jours…

Voici qui vous donne un tour d’horizon de ce qu’était ce carnet de bal qu’on ne voit plus de nos jours dans les soirées dansantes. Pourtant, un tel accessoire pourrait se révéler bien utile, mais pas tout à fait comme on l’entendait au début du XXe siècle. En effet, de nos jours, il pourrait être utilisé par les hommes à la place des femmes. Je m’explique. Les hommes étant souvent moins représentés en soirée dansante par rapport aux femmes, les rôles sont de plus en plus souvent inversés. Ce sont les danseuses qui sollicitent les danseurs afin d’obtenir une danse (parfois deux si elles ont de la chance). Ainsi, si les hommes participant à une soirée disposaient d’un petit carnet de bal pour être sûrs d’accorder des danses aux plus de danseuses possible, cela simplifierait leur tâche. J’avoue avoir parfois promis une danse à une personne en début de soirée et ne pas avoir l’occasion de danser avec elle avant la fin. Lorsque nous nous croisions, soit je dansais déjà avec quelqu’un, soit elle se faisait inviter par un autre, soit c’était à la sortie de la salle et il me fallait alors faire la promesse d’une danse lors de la soirée suivante. Avec un petit carnet de bal, cette personne nous aurions convenu dès le début à quel moment de la soirée nous aurions pu nous retrouver pour la danse promise ! Certaines pratiques dites désuètes pourraient donc se révéler bien pratiques de nos jours…

). Décidément, mes derniers articles concernent beaucoup les danses swing, il va falloir que j’aborde d’autres thèmes pour satisfaire tous les goûts… Mais revenons au west coast swing. Comme son nom le suggère, il s’est développé sur la côte ouest des États-Unis dans les années 40 à partir du lindy hop (qui, lui, est parti de New York).

). Décidément, mes derniers articles concernent beaucoup les danses swing, il va falloir que j’aborde d’autres thèmes pour satisfaire tous les goûts… Mais revenons au west coast swing. Comme son nom le suggère, il s’est développé sur la côte ouest des États-Unis dans les années 40 à partir du lindy hop (qui, lui, est parti de New York). Pour tout vous dire, c’est moi qui ai écrit l’article présentant le west coast swing sur UltraDanse.com le 9 juin 2001. Cela fait donc plus de huit ans. J’avais pris mon premier cours de West coast swing l’année précédente et cette danse m’avait intrigué. J’y ai vu tout d’abord une danse en 6 temps très fluide et sexy. Sans doute parce qu’elle se danse de préférence sur de la musique lente et particulièrement du blues. Comme tous les stagiaires danseurs de rock présents, le plus perturbant a sans doute été le fait de devoir donner un guidage dès le compte « 1 » des différentes figures. Je me souviens avoir vu un pas de base stationnaire, puis le push break, puis le break Elvis ainsi que quelques autres figures. En 2000, les cours de WC swing étaient rares en France et ils le sont restés jusque ces, disons…, trois dernières années.

Pour tout vous dire, c’est moi qui ai écrit l’article présentant le west coast swing sur UltraDanse.com le 9 juin 2001. Cela fait donc plus de huit ans. J’avais pris mon premier cours de West coast swing l’année précédente et cette danse m’avait intrigué. J’y ai vu tout d’abord une danse en 6 temps très fluide et sexy. Sans doute parce qu’elle se danse de préférence sur de la musique lente et particulièrement du blues. Comme tous les stagiaires danseurs de rock présents, le plus perturbant a sans doute été le fait de devoir donner un guidage dès le compte « 1 » des différentes figures. Je me souviens avoir vu un pas de base stationnaire, puis le push break, puis le break Elvis ainsi que quelques autres figures. En 2000, les cours de WC swing étaient rares en France et ils le sont restés jusque ces, disons…, trois dernières années. À présent que le WC swing se développe en France, je suis naturellement le mouvement d’une manière plus affirmée. Dans le Sud-Ouest de la France, cela fait environ 2 ans que le west coast swing marche bien. En faisant une rapide comparaison par rapport à il y a 8 ans, je remarque que la musique a évolué. Bien sûr, les musiques que nous entendons à la radio ont aussi évolué et on ne peut pas en permanence danser sur les mêmes « vieux » disques. Le R’n’B (parfois à la sauce latino) a envahi les ondes ainsi que les soirées rock/swing/WC swing. Je reste toutefois circonspect quant à l’utilisation de n’importe quelle musique pour danser le WC swing. Le blues est parfait, le disco-funk n’est pas mal, le R’n’B pourquoi pas, mais pas tous les morceaux. Même si la base de la danse est en 6 temps comme le rock, il ne faut pas rester hermétique à une certaine sensibilité musicale. Une rythmique binaire marquée ne suffit pas pour danser le WC swing. Le week-end dernier, j’ai participé à une soirée dansante où quelques morceaux étaient clairement destinés aux danseurs de WCS. L’un de ces titres aurait clairement dû être dansé en rumba (on pouvait deviner la présence de la clave latino par intermittence), mais tout le monde dansait le WC swing. Peut-être n’y avait-il pas d’amateurs de rumba ? Dans doute ce facteur a-t-il pu jouer un rôle.

À présent que le WC swing se développe en France, je suis naturellement le mouvement d’une manière plus affirmée. Dans le Sud-Ouest de la France, cela fait environ 2 ans que le west coast swing marche bien. En faisant une rapide comparaison par rapport à il y a 8 ans, je remarque que la musique a évolué. Bien sûr, les musiques que nous entendons à la radio ont aussi évolué et on ne peut pas en permanence danser sur les mêmes « vieux » disques. Le R’n’B (parfois à la sauce latino) a envahi les ondes ainsi que les soirées rock/swing/WC swing. Je reste toutefois circonspect quant à l’utilisation de n’importe quelle musique pour danser le WC swing. Le blues est parfait, le disco-funk n’est pas mal, le R’n’B pourquoi pas, mais pas tous les morceaux. Même si la base de la danse est en 6 temps comme le rock, il ne faut pas rester hermétique à une certaine sensibilité musicale. Une rythmique binaire marquée ne suffit pas pour danser le WC swing. Le week-end dernier, j’ai participé à une soirée dansante où quelques morceaux étaient clairement destinés aux danseurs de WCS. L’un de ces titres aurait clairement dû être dansé en rumba (on pouvait deviner la présence de la clave latino par intermittence), mais tout le monde dansait le WC swing. Peut-être n’y avait-il pas d’amateurs de rumba ? Dans doute ce facteur a-t-il pu jouer un rôle.

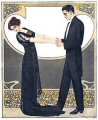

En regardant quelques extraits de la vidéothèque consacrée à la danse que j’ai constituée année après année, l’idée m’est venue de vous parler un peu des positions de mains. Peut-être certains d’entre vous utilisent toujours la même position de mains avec votre partenaire pour toutes les danses. D’autres choisissent les positions selon la danse, ce qui se comprend dans la mesure où les techniques varient d’une danse à l’autre. Aujourd’hui, je vais vous parler de la main gauche du danseur quand il est en position fermée (rapprochée) avec sa danseuse. C’est cette position que je vous représente ci-contre avec deux des personnages que j’utilise pour montrer les figures dans mes livres techniques. La constitution de la position classique consiste pour le danseur à faire comme s’il tenait un gobelet dans sa main gauche puis à proposer l’espace ainsi constitué entre son pouce et la pointe de son index à sa partenaire. Cette dernière place sa main droite en crochet à l’endroit proposé, le pouce séparé des autres doigts de sa main par le pouce du danseur. Une fois le contact pris, les partenaires raffermissent la position de mains ainsi faite.

En regardant quelques extraits de la vidéothèque consacrée à la danse que j’ai constituée année après année, l’idée m’est venue de vous parler un peu des positions de mains. Peut-être certains d’entre vous utilisent toujours la même position de mains avec votre partenaire pour toutes les danses. D’autres choisissent les positions selon la danse, ce qui se comprend dans la mesure où les techniques varient d’une danse à l’autre. Aujourd’hui, je vais vous parler de la main gauche du danseur quand il est en position fermée (rapprochée) avec sa danseuse. C’est cette position que je vous représente ci-contre avec deux des personnages que j’utilise pour montrer les figures dans mes livres techniques. La constitution de la position classique consiste pour le danseur à faire comme s’il tenait un gobelet dans sa main gauche puis à proposer l’espace ainsi constitué entre son pouce et la pointe de son index à sa partenaire. Cette dernière place sa main droite en crochet à l’endroit proposé, le pouce séparé des autres doigts de sa main par le pouce du danseur. Une fois le contact pris, les partenaires raffermissent la position de mains ainsi faite.

Depuis des décennies, la valse connaît un succès certain dans les bals et autres réunions dansantes. Chez la jeune génération, elle est à la fois recherchée comme symbole du couple parfait (quand elle est viennoise), dédaignée comme symbole d’un ancien temps démodé (quand elle est musette) et admirée de loin, souvent par méconnaissance (quand elle est anglaise). Quoiqu’il en soit, tout danseur (ou danseuse) de valse vous dira qu’il est enivrant de se laisser tout simplement porter par le rythme ternaire dans une rotation infinie en parfait accord avec sa (ou son) partenaire.

Depuis des décennies, la valse connaît un succès certain dans les bals et autres réunions dansantes. Chez la jeune génération, elle est à la fois recherchée comme symbole du couple parfait (quand elle est viennoise), dédaignée comme symbole d’un ancien temps démodé (quand elle est musette) et admirée de loin, souvent par méconnaissance (quand elle est anglaise). Quoiqu’il en soit, tout danseur (ou danseuse) de valse vous dira qu’il est enivrant de se laisser tout simplement porter par le rythme ternaire dans une rotation infinie en parfait accord avec sa (ou son) partenaire.  Le principe de la valse réside dans la rotation infinie d’un couple de danseurs d’abord sur lui-même et ensuite autour de la piste de danse. D’ailleurs, la valse résulte des techniques les plus abouties permettant à un couple d’effectuer une rotation efficace du plus bel effet.

Le principe de la valse réside dans la rotation infinie d’un couple de danseurs d’abord sur lui-même et ensuite autour de la piste de danse. D’ailleurs, la valse résulte des techniques les plus abouties permettant à un couple d’effectuer une rotation efficace du plus bel effet.  En viennoise, le pas réalisé sur une « 1 » (et le « 4 ») est bien marqué vers le bas et en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur les deux autres temps tout en remontant sur la demi-pointe des pieds et en rééquilibrant le poids global autour de l’axe vertical qui s’est déplacé. L’effet global de cette technique esquissée ici consiste en un déplacement important du couple sur une ligne. En musette, le « 1 » et le « 2 » (ou « 4 » et « 5 ») marquent un déplacement très petit en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur le « 3 » (ou le « 6 ») sur les plantes. Durant tout le mouvement, le poids global et l’axe de rotation ne se déplacent que très peu sur l’horizontale.

En viennoise, le pas réalisé sur une « 1 » (et le « 4 ») est bien marqué vers le bas et en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur les deux autres temps tout en remontant sur la demi-pointe des pieds et en rééquilibrant le poids global autour de l’axe vertical qui s’est déplacé. L’effet global de cette technique esquissée ici consiste en un déplacement important du couple sur une ligne. En musette, le « 1 » et le « 2 » (ou « 4 » et « 5 ») marquent un déplacement très petit en avant (ou en arrière selon le partenaire et le temps) alors que la rotation est effectuée sur le « 3 » (ou le « 6 ») sur les plantes. Durant tout le mouvement, le poids global et l’axe de rotation ne se déplacent que très peu sur l’horizontale.  Parce qu’à chaque demi-tour les partenaires inversent les rôles (sauf pour le guidage de la trajectoire globale du couple qui revient à l’homme). Comme tous les 3 temps le couple a effectué un demi tour, le danseur qui se trouvait face à la ligne de danse sur le « 1 » se trouve dos ligne de danse sur le « 3 » et le « 4 » pour se retrouver face ligne de danse sur le « 6 » (et le « 1 » suivant évidemment). Donc si à un demi-tour l’un des partenaires avance pour son premier pas, il reculera forcément sur le premier pas du demi-tour suivant. Et inversement pour l’autre. L’homme reste cependant dans tous les cas maître de la trajectoire et du sens de la rotation par convention.

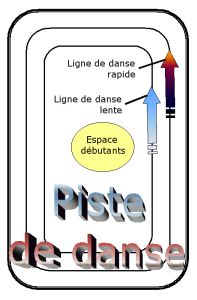

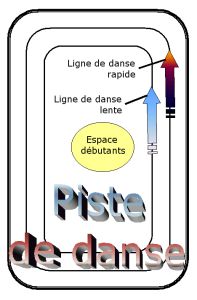

Parce qu’à chaque demi-tour les partenaires inversent les rôles (sauf pour le guidage de la trajectoire globale du couple qui revient à l’homme). Comme tous les 3 temps le couple a effectué un demi tour, le danseur qui se trouvait face à la ligne de danse sur le « 1 » se trouve dos ligne de danse sur le « 3 » et le « 4 » pour se retrouver face ligne de danse sur le « 6 » (et le « 1 » suivant évidemment). Donc si à un demi-tour l’un des partenaires avance pour son premier pas, il reculera forcément sur le premier pas du demi-tour suivant. Et inversement pour l’autre. L’homme reste cependant dans tous les cas maître de la trajectoire et du sens de la rotation par convention. Dans une valse « normale », non seulement le couple doit-il tourner sur lui-même, mais aussi le long de la ligne de danse qui fait le tour de la salle. En fait, dans une salle de danse, il y a deux lignes de danse qui permettent de faire le tour de la piste dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d’une montre. La première, la plus extérieure, est suivie par les couples (généralement les plus expérimentés en valse viennoise) à la progression la plus rapide. La seconde, plus vers l’intérieur de la piste, concerne les couples les plus lents. Les couples débutants, eux, susceptibles de s’arrêter en cours de route, restent au milieu de la piste pour ne pas gêner les autres danseurs. Dans le cas de la valse musette, comme on ne cherche évidemment pas la progression rapide, cette distinction des lignes de danse n’est pas aussi marquée qu’en viennoise. On dit d’ailleurs que les meilleurs danseurs de musette savent danser sur place sur un guéridon à peine plus grand que le couple lui-même. Du fait de la progression typique de la valse lente, les deux lignes ne font qu’une. Il est d’ailleurs impossible de danser une valse lente (anglaise) sur une piste bondée.

Dans une valse « normale », non seulement le couple doit-il tourner sur lui-même, mais aussi le long de la ligne de danse qui fait le tour de la salle. En fait, dans une salle de danse, il y a deux lignes de danse qui permettent de faire le tour de la piste dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d’une montre. La première, la plus extérieure, est suivie par les couples (généralement les plus expérimentés en valse viennoise) à la progression la plus rapide. La seconde, plus vers l’intérieur de la piste, concerne les couples les plus lents. Les couples débutants, eux, susceptibles de s’arrêter en cours de route, restent au milieu de la piste pour ne pas gêner les autres danseurs. Dans le cas de la valse musette, comme on ne cherche évidemment pas la progression rapide, cette distinction des lignes de danse n’est pas aussi marquée qu’en viennoise. On dit d’ailleurs que les meilleurs danseurs de musette savent danser sur place sur un guéridon à peine plus grand que le couple lui-même. Du fait de la progression typique de la valse lente, les deux lignes ne font qu’une. Il est d’ailleurs impossible de danser une valse lente (anglaise) sur une piste bondée. Même s’il n’est pas facile de progresser sur une piste bondée, le strict respect des lignes de danse aide beaucoup. Malheureusement, c’est rarement le cas : peu de gens se conforment à ces règles (principalement par méconnaissance)… Aussi les cavaliers doivent-ils s’adonner à un exercice particulièrement difficile : celui qui consiste à progresser tout en évitant les autres couples qui ne font pas forcément un déplacement dans les règles. Le couple doit donc cultiver une attirance vers les espaces vides pour avancer. Différentes astuces permettent de gérer un obstacle. Bien sûr la succession de pas de change a l’avantage de conserver le cavalier face à la ligne de danse : il peut ainsi surveiller le chemin. Le pas de change peut aussi être réduit au point de faire du sur place en attendant qu’un « bouchon » se résorbe par exemple. L’évitement d’un obstacle peut aussi être réalisé par un changement de sens de rotation qui pourra s’accompagner d’un changement de trajectoire. Il est vrai que c’est plus élégant que le simple pas de change, mais c’est plus difficile à négocier… L’essentiel est quand-même de ne jamais s’arrêter de faire ses pas… C’est ce qu’on appelle danser !

Même s’il n’est pas facile de progresser sur une piste bondée, le strict respect des lignes de danse aide beaucoup. Malheureusement, c’est rarement le cas : peu de gens se conforment à ces règles (principalement par méconnaissance)… Aussi les cavaliers doivent-ils s’adonner à un exercice particulièrement difficile : celui qui consiste à progresser tout en évitant les autres couples qui ne font pas forcément un déplacement dans les règles. Le couple doit donc cultiver une attirance vers les espaces vides pour avancer. Différentes astuces permettent de gérer un obstacle. Bien sûr la succession de pas de change a l’avantage de conserver le cavalier face à la ligne de danse : il peut ainsi surveiller le chemin. Le pas de change peut aussi être réduit au point de faire du sur place en attendant qu’un « bouchon » se résorbe par exemple. L’évitement d’un obstacle peut aussi être réalisé par un changement de sens de rotation qui pourra s’accompagner d’un changement de trajectoire. Il est vrai que c’est plus élégant que le simple pas de change, mais c’est plus difficile à négocier… L’essentiel est quand-même de ne jamais s’arrêter de faire ses pas… C’est ce qu’on appelle danser ! Certaines valses viennoises sont régulières du début à la fin mais les Strauss se sont fait une spécialité d’introduire des ralentissements de tempo temporaires dans leurs compositions. Ce qui renforce la difficulté de la danse… Il est donc nécessaire de bien écouter la musique afin de ralentir le mouvement au bon moment. Il peut être intéressant de connaître le morceau à l’avance pour négocier certains passages, d’où l’intérêt de varier les musiques à l’apprentissage ou à l’entraînement.

Certaines valses viennoises sont régulières du début à la fin mais les Strauss se sont fait une spécialité d’introduire des ralentissements de tempo temporaires dans leurs compositions. Ce qui renforce la difficulté de la danse… Il est donc nécessaire de bien écouter la musique afin de ralentir le mouvement au bon moment. Il peut être intéressant de connaître le morceau à l’avance pour négocier certains passages, d’où l’intérêt de varier les musiques à l’apprentissage ou à l’entraînement.  Nous avons rapidement évoqué tout au long de cet article quelques points importants pour danser la valse (ou plutôt les valses) avec aisance. Il est évident que l’on pourrait écrire des pages et des pages en plus tant le sujet est vaste. Si tout cela vous semble compliqué, c’est probablement que vous êtes encore débutant dans ce domaine. Rassurez-vous : il est normal que vous ayez un peu de mal à prendre en compte toutes ces considérations dès de départ. Tout vient progressivement avec la pratique. Il n’y a pas de secret en valse, chacun apprend peu à peu à prendre conscience de son corps et gagne en équilibre et donc en vitesse.

Nous avons rapidement évoqué tout au long de cet article quelques points importants pour danser la valse (ou plutôt les valses) avec aisance. Il est évident que l’on pourrait écrire des pages et des pages en plus tant le sujet est vaste. Si tout cela vous semble compliqué, c’est probablement que vous êtes encore débutant dans ce domaine. Rassurez-vous : il est normal que vous ayez un peu de mal à prendre en compte toutes ces considérations dès de départ. Tout vient progressivement avec la pratique. Il n’y a pas de secret en valse, chacun apprend peu à peu à prendre conscience de son corps et gagne en équilibre et donc en vitesse.

On entend de nombreuses danseuses et danseur, expérimenté(e)s ou non, se plaindre des conditions dans lesquelles il leur est donné de danser à l’occasion de soirées dansantes. Ce n’est pas tant à cause de la température de la salle, ou du manque de convivialité de l’accueil, qu’à cause d’autres participants avec qui ils ont partagé la piste de danse. La raison de ce mécontentement : l’impolitesse de certaines ou certains et le non respect des règles élémentaires de savoir-vivre sur une piste de danse.

On entend de nombreuses danseuses et danseur, expérimenté(e)s ou non, se plaindre des conditions dans lesquelles il leur est donné de danser à l’occasion de soirées dansantes. Ce n’est pas tant à cause de la température de la salle, ou du manque de convivialité de l’accueil, qu’à cause d’autres participants avec qui ils ont partagé la piste de danse. La raison de ce mécontentement : l’impolitesse de certaines ou certains et le non respect des règles élémentaires de savoir-vivre sur une piste de danse. L’aspect essentiel du savoir-vivre lorsque l’on danse est le respect de la ligne de danse. C’est un aspect technique et qui, par conséquent, doit absolument être enseigné dès la première année de cours.

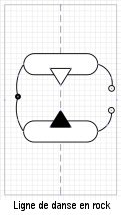

L’aspect essentiel du savoir-vivre lorsque l’on danse est le respect de la ligne de danse. C’est un aspect technique et qui, par conséquent, doit absolument être enseigné dès la première année de cours. La notion de ligne de danse est différente dans le domaine des danses stationnaires (rock, cha-cha, rumba, etc.). Dans ce cas, la ligne de danse est une portion de droite servant de repère pour délimiter un espace de danse (souvent rectangulaire) dans lequel va essayer de se cantonner le couple de danseurs. Chaque couple dispose de son espace de danse avec sa petite ligne de danse. En rock, la ligne de danse traverse les danseurs lorsqu’ils sont en position ouverte (et les sépare lorsqu’ils sont en position fermée). En cha-cha, la ligne de danse sépare les danseurs lorsqu’ils sont en position fermée (ou ouverte dans la même orientation). À chaque couple de garder ses repères en tête pour éviter de déborder sur l’espace dévolu aux couples de danseurs voisins. Chacun respecte l’espace de danse des autres et tout se passe au mieux sans coups de pieds dans les chevilles ni manchettes dans le visage.

La notion de ligne de danse est différente dans le domaine des danses stationnaires (rock, cha-cha, rumba, etc.). Dans ce cas, la ligne de danse est une portion de droite servant de repère pour délimiter un espace de danse (souvent rectangulaire) dans lequel va essayer de se cantonner le couple de danseurs. Chaque couple dispose de son espace de danse avec sa petite ligne de danse. En rock, la ligne de danse traverse les danseurs lorsqu’ils sont en position ouverte (et les sépare lorsqu’ils sont en position fermée). En cha-cha, la ligne de danse sépare les danseurs lorsqu’ils sont en position fermée (ou ouverte dans la même orientation). À chaque couple de garder ses repères en tête pour éviter de déborder sur l’espace dévolu aux couples de danseurs voisins. Chacun respecte l’espace de danse des autres et tout se passe au mieux sans coups de pieds dans les chevilles ni manchettes dans le visage. Lorsque vous vous préparez à vous rendre à une soirée dansante, vous devez garder en mémoire que vous allez côtoyer d’autres personnes de très près et que vous allez beaucoup bouger. Ainsi pensez à vous laver, à vous brosser les dents (pitié pas d’aïoli avant !) et à appliquer du déodorant sur les parties les plus odoriférantes de votre individu. Si besoin, prenez un stick de déodorant avec vous pour un petit raccord, on ne sait jamais… Apportez avec vous des vêtements de rechange, c’est toujours désagréable de danser avec une éponge imbibée de sueur. Mesdemoiselles, ne considérez pas que ceci ne s’adresse qu’aux messieurs : tout est valide dans les deux sens.

Lorsque vous vous préparez à vous rendre à une soirée dansante, vous devez garder en mémoire que vous allez côtoyer d’autres personnes de très près et que vous allez beaucoup bouger. Ainsi pensez à vous laver, à vous brosser les dents (pitié pas d’aïoli avant !) et à appliquer du déodorant sur les parties les plus odoriférantes de votre individu. Si besoin, prenez un stick de déodorant avec vous pour un petit raccord, on ne sait jamais… Apportez avec vous des vêtements de rechange, c’est toujours désagréable de danser avec une éponge imbibée de sueur. Mesdemoiselles, ne considérez pas que ceci ne s’adresse qu’aux messieurs : tout est valide dans les deux sens. Le choix des chaussures est aussi important. Si le sol est glissant et que vos chaussures sont lisses, vous risquez d’entraîner votre partenaire (voire les voisins) dans votre gadin. Le conseil : prenez deux paires de chaussures, une pour les sols glissants, une pour les sols qui accrochent. Enfin, avant de partir ou sur le chemin, remémorez-vous vos cours de danse, avec une bonne technique, vous ferez le plaisir de votre partenaire. C’est respecter ses partenaires éventuel(le)s que de faire des efforts pour ne pas faire « boulet » dans une soirée dansante… C’est pour cela qu’il est important pour les garçons aussi bien que pour les filles de prendre un minimum de cours de danse.

Le choix des chaussures est aussi important. Si le sol est glissant et que vos chaussures sont lisses, vous risquez d’entraîner votre partenaire (voire les voisins) dans votre gadin. Le conseil : prenez deux paires de chaussures, une pour les sols glissants, une pour les sols qui accrochent. Enfin, avant de partir ou sur le chemin, remémorez-vous vos cours de danse, avec une bonne technique, vous ferez le plaisir de votre partenaire. C’est respecter ses partenaires éventuel(le)s que de faire des efforts pour ne pas faire « boulet » dans une soirée dansante… C’est pour cela qu’il est important pour les garçons aussi bien que pour les filles de prendre un minimum de cours de danse. L’invitation est le moment crucial qui fait déjà partie de la danse. Traditionnellement, ce sont les hommes qui invitent, à l’exception des quarts d’heure américains où les rôles sont inversés. Cependant la société évolue et de nos jours les femmes peuvent inviter les hommes sans paraître dévergondées ou que ceux-ci ne s’en offusquent. Sachez qu’avant tout si vous voulez être invité(e), il faut paraître « disponible ». Les papotages à tout va et les farfouillages dans le sac à main sont donc à éviter. Un simple contact des yeux en souriant peut suffire, sans prendre de risques de râteau, à suggérer à une personne que vous désireriez être invité. Messieurs, ne prenez pas l’attitude du macho qui va à la pêche à la greluche et qui, dès qu’il en a repéré une, s’empresse de la saisir par le bras sans la regarder pour l’entraîner sur la piste de danse. De même si on vous invite et que vous désirez refuser, restez poli(e) et souriant(e) et surtout n’acceptez pas d’autre invitation sur ce même morceau de musique. Ce serait incorrect.

L’invitation est le moment crucial qui fait déjà partie de la danse. Traditionnellement, ce sont les hommes qui invitent, à l’exception des quarts d’heure américains où les rôles sont inversés. Cependant la société évolue et de nos jours les femmes peuvent inviter les hommes sans paraître dévergondées ou que ceux-ci ne s’en offusquent. Sachez qu’avant tout si vous voulez être invité(e), il faut paraître « disponible ». Les papotages à tout va et les farfouillages dans le sac à main sont donc à éviter. Un simple contact des yeux en souriant peut suffire, sans prendre de risques de râteau, à suggérer à une personne que vous désireriez être invité. Messieurs, ne prenez pas l’attitude du macho qui va à la pêche à la greluche et qui, dès qu’il en a repéré une, s’empresse de la saisir par le bras sans la regarder pour l’entraîner sur la piste de danse. De même si on vous invite et que vous désirez refuser, restez poli(e) et souriant(e) et surtout n’acceptez pas d’autre invitation sur ce même morceau de musique. Ce serait incorrect. Si malgré tout vous provoquez un choc avec un danseur voisin, excusez-vous. Si l’on vous donne un coup par inadvertance (ce ne peut être qu’involontaire…), regardez l’auteur en souriant mais suffisamment pour qu’il comprenne son erreur et acceptez ses excuses. La danse doit être faite avec le même partenaire jusqu’au bout du morceau de musique. Pas question d’arrêter au milieu : vous avez invité ou vous avez accepté une invitation. Il faut à présent assumer même si vous vous apercevez qu’il ou elle a un gabarit différent du vôtre. Adaptez votre position à sa morphologie et évitez les mains baladeuses ! Enfin, il est de bon usage d’avoir l’air d’apprécier la danse et de ne pas se plaindre d’un (ou une) mauvais(e) danseur/danseuse. Ce qui n’empêche pas de systématiquement refuser les invitations ultérieures…

Si malgré tout vous provoquez un choc avec un danseur voisin, excusez-vous. Si l’on vous donne un coup par inadvertance (ce ne peut être qu’involontaire…), regardez l’auteur en souriant mais suffisamment pour qu’il comprenne son erreur et acceptez ses excuses. La danse doit être faite avec le même partenaire jusqu’au bout du morceau de musique. Pas question d’arrêter au milieu : vous avez invité ou vous avez accepté une invitation. Il faut à présent assumer même si vous vous apercevez qu’il ou elle a un gabarit différent du vôtre. Adaptez votre position à sa morphologie et évitez les mains baladeuses ! Enfin, il est de bon usage d’avoir l’air d’apprécier la danse et de ne pas se plaindre d’un (ou une) mauvais(e) danseur/danseuse. Ce qui n’empêche pas de systématiquement refuser les invitations ultérieures… L’étiquette de la piste de danse n’est, on le voit, qu’une simple mise en action du bon sens et l’application des règles de politesses de la vie de tous les jours au fait de danser en société dans un même lieu. Si chacun y met du sien, chacun doit pouvoir y trouver son compte et réellement apprécier le temps passé en commun sur la piste de danse. Et si vous rencontrez des personnes qui ignorent ces règles minimales de savoir-vivre/savoir-danser, faites-leur passer un lien vers cet article !

L’étiquette de la piste de danse n’est, on le voit, qu’une simple mise en action du bon sens et l’application des règles de politesses de la vie de tous les jours au fait de danser en société dans un même lieu. Si chacun y met du sien, chacun doit pouvoir y trouver son compte et réellement apprécier le temps passé en commun sur la piste de danse. Et si vous rencontrez des personnes qui ignorent ces règles minimales de savoir-vivre/savoir-danser, faites-leur passer un lien vers cet article !