La danse et la musique ont évolué au fil du temps pour devenir des éléments essentiels de la vie sociale française tant du point de vue social que du point de vue culturel. Avant même de disposer de la radio pour écouter les chansons en vogue, chacun pouvait danser au son des instruments que les musiciens s’enorgueillissaient de faire sonner de belle manière pour leur audience. Même si de nos jours les soirées se passent souvent à la maison devant un écran, il ne faut pas oublier que le bal a été pendant longtemps une partie du lien social local dans chaque région et que bien des familles ont été créées suite à un rencontre dansante à cette occasion. Grand-parents, parents et enfants trouvaient eu sein du bal populaire, organisé à l’origine à l’occasion d’événements comme les moissons ou les mariages, un espace de liberté différent du cercle familial où l’on croisait des personnes de tous âges et de toutes origines.

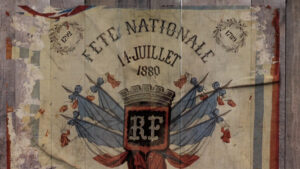

Le 14 juillet symbolise le bal populaire par excellence, mêlant diversité sociale et citoyenneté. Mais les bals populaires ce sont aussi les festivités des moissons dans les campagnes, les fêtes familiales, les soirées dans les dancings, les bals des pompiers, etc. Pourtant ces manifestations de joie a priori anodines ont souvent été encadrées de manière stricte par les autorités. Le premier bal du 14 juillet a été organisé en 1880 accompagné de fanions tricolores et de musique populaire jouée par un orchestre du haut d’une estrade. Cette fête a été créée par les autorités pour fédérer les citoyens français autour de le toute nouvelle Troisième république pas forcément acceptée de tous.

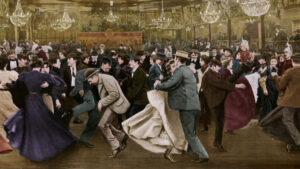

Les bals populaires ont lieu dans des endroits tels que les salles des fêtes, les places publiques et les terrains de sport, etc. Ils sont souvent organisés par des associations locales. Les danses traditionnelles y régnaient aux débuts, comme la bourrée auvergnate au son de la cabrette ou la gavotte bretonne au son du biniou, voire même diverses danses sur des mélodies a capella des chanteurs de villages. Les occasions de faire la fête et de danser offraient une soupape aux travailleurs harassés par le travail quotidien dans les champs, dans les mines ou à l’usine. Ils pouvaient ainsi se retrouver entre amis, faire des connaissance et danser dans une ambiance détendue, vêtus de leurs plus beaux habits. Et cela pouvait durer jusqu’au bout de la nuit. Ainsi, des couples de tous âges dansent sur une variété de musiques, des plus traditionnelles aux plus modernes. Les bals populaires sont aussi un moyen de rassembler les communautés locales et de renforcer les liens sociaux. C’est au bal populaire que se sont faites de nombreuses rencontres alors que dans la « vie de tous les jours » les gens se voyaient de loin. Mais cela ne se faisait pas toujours sans mal. Si les hommes étaient libres d’y participer sans restriction, les femmes de la fin du XIXe siècle avaient systématiquement un chaperon plus âgé, sans compter que certaines manifestations étaient organisées sous la houlette du clergé bien-pensant qui n’a pas apprécié l’arrivée des danses dites « modernes » comme la valse ou la polka avec leur position de couple rapprochée.

Revenons à ces fameux bals du 14 juillet du début du XXe siècle… Malgré les réticences du clergé, ce jour devient un jour férié dans tout le pays. Ce début de XXe siècle est appelé « La belle époque »,

les lieux se créent autour de la fête à Paris et portent l’appellation de « bal » : bal du Moulin Rouge, bal du Moulin de la Galette, Bal Tabarin… L’entrée coûtait un franc à l’époque ! Les jambes se dévoilent petit à petit et offusquent les « Père Lapudeur » de l’époque à l’instar du clergé des années auparavant. À l’opposé, certains bals comme celui des Barrières est fréquenté par les Apaches avec leur foulard, leur casquette et leur manières pour le moins directes. On y danse la valse, la scottiche, la mazurka et, bien sûr, la danse des Apaches (voir l’article à ce sujet sur ce blog).

Dans certains quartiers parisiens, on retrouve différentes communautés venues chercher du travail à la Capitale : en premier lieu les Auvergnats avec leur cabrette, mais aussi les Italiens avec leur accordéon… Et voilà que naît le style de musique dit « musette » et la danse qui va avec, à l’opposé du tango fustigé par l’Église et réservé aux quartiers bourgeois. À l’orée de la 1ère Guerre mondiale, tout le monde danse à l’unisson dans les rues à l’occasion des bals organisés dans un état d’esprit insouciant.

Si la guerre désorganise les festivités dansantes, il n’en demeure pas moins que l’on danse toujours et parfois entre personnes du même sexe sans ambiguïté. Le Américains débarquent et apportent avec eux le jazz . Le 14 juillet 1919 est marqué par un défilé fêtant la fin de la guerre et accompagné par un bal populaire ouvert à tous. Il y a fort à parier que les personnes venues danser sont plutôt là pour décompresser que pour célébrer le pays. Dans la rue se côtoient la valse musette et le tango mondain au son de l’accordéon chromatique, instrument roi des bals populaires à partir de ce moment-là. À lui seul un accordéoniste est en mesure de transformer n’importe que lieu en bal musette et, par conséquent, les lieux à danser se multiplient. Les Français se libèrent de toutes ces années noires grâce au bal afin de pouvoir renaître… d’autant plus que la journée de travail passe de 60 à 48 heures sur 6 jours cette année-là. La java s’ajoute peu à peu à la liste des danses avec le boléro et le paso doble, permettant à certains de s’encanailler au bal musette. Pendant ce temps, pendant l’entre-deux-guerres, les classes mondaines préfèrent le jazz et dansent le foxtrot, le charleston, le black bottom ou le shimmy et investissent de nouveaux lieux appelés « dancings ». Les tenues féminines se raccourcissent encore pour permettre de mieux effectuer ces mouvements dynamiques venus d’Amérique. Dans ces années-là, la norme était qu’une jeune homme ou une jeune femme de 18 ou 19 ans sache danser pour pouvoir aller au bal.

Au début des années 1930, près d’un Français sur deux dispose d’une radio TSF. La musique pour danser devient donc accessible à toutes les classes sociales à domicile sans attendre une quelconque occasion. Cela n’empêche pas les Français de se rassembler dans les guinguettes des bords de Marne par exemple (Le Grand Cavana, chez Gégène, etc.), des lieux où se retrouvent des gens de toutes les origines. À Montmartre, le premier bal des pompiers est créé dans la caserne. Puis, les grèves ouvrières de 1936 servent de prétexte à l’organisation de bals quotidiens lors de l’occupation des usines qui conduira à la semaine de 40 heures et aux congés payés, avec par conséquent toujours plus de temps libre pour danser.

En 1939, la Seconde guerre mondiale éclate. Le Maréchal Pétain prône la « France d’avant » et ferme tous les bals et dancing par décret en mai 1940. Bien sûr, l’interdiction n’est pas suivie à la lettre dans les campagnes où des bals sont organisés dans les fermes isolées ou l’arrière salle des bistrots aux fenêtres calfeutrées. Le peuple a besoin de se changer les idées et de danser dans ces bals clandestins où l’accordéon fournit l’ambiance musicale. Dans les villes, occupées par l’armée allemande, c’est plus compliqué mais quelques irréductibles appelés les Zazous (voir l’article sur le sujet dans ce blog) continuent de danser en secret sur les musiques américaines en signe de rébellion.

Après le débarquement américain de juin 44 qui marque le retour de la paix en France, le général De Gaulle réinstaure le bal républicain du 14 juillet et les autres bals renaissent comme les bals des pompiers dans diverses villes ou le Balajo à Paris. En parallèle, certains suivent les traces des Zazous et vont danser le be-bop et le swing dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. L’après-guerre marque la nouvelle tendance des bals « où l’on veut, quand on veut », sans avoir à attendre un événement particulier (moissons ou 14 juillet par exemple). Les danses latines s’y intègrent progressivement : mambo, cha-cha, etc. Le bal populaire devient mobile, parfois en intérieur, parfois en extérieur, parfois sous tente, organisé par des professionnels. Il restera la première occasion de rencontre jusque dans les années 1970 puisque les jeunes utilisaient le bal comme lieu de rendez-vous. À la fin des années 1950, le rock’n’roll et les danses des yéyés venues des USA (madison, twist, etc.) reportent un franc succès chez les jeunes, boostés par les jukeboxes et les 45 tours, alors que les plus anciens restent attachés aux danses pratiquées jusque là dans les bals. Les discothèques se créent peu à peu pour donner à la jeunesse amatrice de rock’n’roll, de slow et des nouvelles danses un lieu pour danser avec des lumières tamisées et propice aux rencontres.

Les années 1970 marquent l’envie d’un retour à la nature et le renouveau de la musique folklorique et traditionnelle avec les danses associées. Les bals trads fleurissent en parallèle des soirées pop rock psychédéliques en discothèque où l’on se laisse aller. Puis les soirées en discothèque connaissent l’essor de la musique disco et l’âge d’or de ces établissements (plus de 4000 en France à la fin des années 1970). Face à ce raz-de-marée les bals populaires déclinent malgré les efforts et les subventions du gouvernement pour construire des salles des fêtes dans tout le pays. Ceux qui sortent en boîte de nuit se préparent longuement au préalable et on y va de plus en plus pour être vu et éventuellement y faire des rencontres. Même s’il y a beaucoup moins de discothèques de nos jours qu’à l’époque, la tendance continue dans ce sens sachant que les Français sortent moins, au profit d’une soirée Netflix en famille ou entre amis .

On peut à ce point se poser la question suivante : « le bal populaire ne se cantonne-t-il de nos jours qu’au bal du 14 juillet ? ». Il me semble que la réponse est non. On retrouve les marqueurs du bal populaire dans de nombreuses occasions allant des soirées en boîte de nuit aux bals trad en passant par les soirées et festivals rock’n’roll, latino, swing ou encore country. Les gens sont là, venant de tous horizons, pour partager un bon moment, décompresser, danser, se retrouver entre amis et éventuellement faire de nouvelles connaissances. Ainsi s’il ne s’appelle plus « bal populaire » l’événement dansant contemporain en a encore tous les atours.

Malgré les différents points d’arrêt et interdictions dus aux crises traversées par les Français (le choléra en 1883, la 1ère guerre mondiale, la grippe espagnole en 1918, le 2e guerre mondiale et même récemment le Covid en 2020), la danse et les bals populaires ont conservé leur rôle essentiel dans la vie sociale des Français. Le bal populaire contribue indéniablement à la préservation et au développement de la culture française avec un impact positif sur la cohésion sociale. La danse et les bals populaires sous toutes leurs formes sont bien plus qu’un simple divertissement, mais ils sont également un élément vital de la culture et de la vie sociale française.

Cette semaine, on va parler mariage et plus particulièrement danse d’ouverture de bal. L’un des chapitres d’un des livres de technique que j’ai écrits porte sur l’ouverture du bal de mariage par une valse (et le protocole qui va avec) et c’est un grand classique que l’on retrouve chaque année. Bien sûr, l’objectif étant de pouvoir donner à voir quelque chose de joli en un minimum de temps d’apprentissage, je présente dans ce livre une méthode simple. Cependant, je ne me cantonne qu’à la tradition… Et si la valse était replacée par autre chose ?

Cette semaine, on va parler mariage et plus particulièrement danse d’ouverture de bal. L’un des chapitres d’un des livres de technique que j’ai écrits porte sur l’ouverture du bal de mariage par une valse (et le protocole qui va avec) et c’est un grand classique que l’on retrouve chaque année. Bien sûr, l’objectif étant de pouvoir donner à voir quelque chose de joli en un minimum de temps d’apprentissage, je présente dans ce livre une méthode simple. Cependant, je ne me cantonne qu’à la tradition… Et si la valse était replacée par autre chose ? C’est vers l’année 2005 que l’on a vu apparaître sur Internet des vidéos où les mariés ont fait une bonne blague et une bonne surprise à leurs invités. Ils commençaient leur bal de mariage en valse viennoise comme le veut la tradition, mais leur bande-son était truquée : la valse se transforma bien vite en un morceau bien plus dynamique et empli de percussions d’Afrika Bambaataa. Faisant semblant d’être surpris, les mariés ne se démontent pas pour autant et suivent la musique en dansant à la manière hip-hop, faisant des pops, des locks, etc. Voici, ci-dessous, l’une de ces vidéos.

C’est vers l’année 2005 que l’on a vu apparaître sur Internet des vidéos où les mariés ont fait une bonne blague et une bonne surprise à leurs invités. Ils commençaient leur bal de mariage en valse viennoise comme le veut la tradition, mais leur bande-son était truquée : la valse se transforma bien vite en un morceau bien plus dynamique et empli de percussions d’Afrika Bambaataa. Faisant semblant d’être surpris, les mariés ne se démontent pas pour autant et suivent la musique en dansant à la manière hip-hop, faisant des pops, des locks, etc. Voici, ci-dessous, l’une de ces vidéos. D’autres mariés ont, quant à eux, choisi de reprendre le sketch « L’évolution de la danse » de Judson Laipply que je vous ai déjà présenté dans un article, ici même, il y a plusieurs années. Si les mariés ont une bande de copains qui dansent aussi, ils peuvent préparer une petite chorégraphie pour épater la famille et les invités qui ne dansent pas. C’est ce que les mariés présentés dans la vidéo ci-dessous ont fait avec succès en reprenant la chorégraphie de « Thriller » de Mickael Jackson.

D’autres mariés ont, quant à eux, choisi de reprendre le sketch « L’évolution de la danse » de Judson Laipply que je vous ai déjà présenté dans un article, ici même, il y a plusieurs années. Si les mariés ont une bande de copains qui dansent aussi, ils peuvent préparer une petite chorégraphie pour épater la famille et les invités qui ne dansent pas. C’est ce que les mariés présentés dans la vidéo ci-dessous ont fait avec succès en reprenant la chorégraphie de « Thriller » de Mickael Jackson. Depuis toutes ces années où j’ai préparé la danse d’ouverture de bal de mariage avec des dizaines de couples (oui, oui, c’est bien moi en plein travail sur la photo ci-contre issue d’un article du magazine Marie-Claire sur le sujet…), j’en ai vu défiler des demandes variées, allant de la petite danse simple « parce qu’il en faut une » au véritable show de 10 minutes. En même temps, tous les styles de danses y sont passés : valse viennoise (bien sûr), mais aussi slow amélioré, rumba, cha-cha, rock, charleston, lindy hop, contemporain, hip-hop new style, danses de l’été (oui, oui, il y en a !) etc. sans oublier les combinaisons hybrides entre ces styles. Certaines années, on repère des tendances entre le mambo de Dirty Dancing, les titres d’Ed Sheeran ou encore les tubes du moment à la radio. Tout dépend de la musique choisie, en fait. Pour moi, c’est toujours du sur-mesure. À chaque fois, c’est un réel plaisir pour moi que de comprendre la personnalité de chaque couple et leur envie afin de créer pour eux la chorégraphie qu’il prendront plaisir à présenter pour surprendre leurs invités. L’avantage dans cette situation est que les futurs mariés sont hyper motivés et n’économisent pas leur énergie dans les répétitions inlassables qui sont nécessaires pour atteindre leur objectif.

Depuis toutes ces années où j’ai préparé la danse d’ouverture de bal de mariage avec des dizaines de couples (oui, oui, c’est bien moi en plein travail sur la photo ci-contre issue d’un article du magazine Marie-Claire sur le sujet…), j’en ai vu défiler des demandes variées, allant de la petite danse simple « parce qu’il en faut une » au véritable show de 10 minutes. En même temps, tous les styles de danses y sont passés : valse viennoise (bien sûr), mais aussi slow amélioré, rumba, cha-cha, rock, charleston, lindy hop, contemporain, hip-hop new style, danses de l’été (oui, oui, il y en a !) etc. sans oublier les combinaisons hybrides entre ces styles. Certaines années, on repère des tendances entre le mambo de Dirty Dancing, les titres d’Ed Sheeran ou encore les tubes du moment à la radio. Tout dépend de la musique choisie, en fait. Pour moi, c’est toujours du sur-mesure. À chaque fois, c’est un réel plaisir pour moi que de comprendre la personnalité de chaque couple et leur envie afin de créer pour eux la chorégraphie qu’il prendront plaisir à présenter pour surprendre leurs invités. L’avantage dans cette situation est que les futurs mariés sont hyper motivés et n’économisent pas leur énergie dans les répétitions inlassables qui sont nécessaires pour atteindre leur objectif.

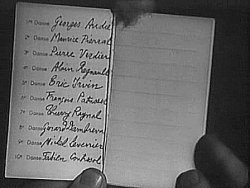

Il y a quelques jours, j’ai vu un film de 1937, « Un carnet de bal », réalisé par Julien Duvivier avec, entre autres, Marie Bell, Fernandel, Raimu et Louis Jouvet. Il raconte l’histoire d’une veuve qui, à la mort de son mari, décide de retrouver tous les jeunes hommes listés dans son carnet de bal ayant servi à ses 16 ans, lors de son premier bal. En dehors de cela et d’une petite scène dudit bal, pas plus de rapport avec la danse dans ce film. Cela dit, il pose le problème philosophique du « que serais-je devenu si j’avais fait un autre choix ? » et des conséquences de nos décisions sur la vie des autres. Question que l’on se pose sûrement lorsqu’on vient de s’étaler par terre après s’être emmêlé les pinceaux sur la piste de danse en entraînant avec soi son (ou sa) partenaire…

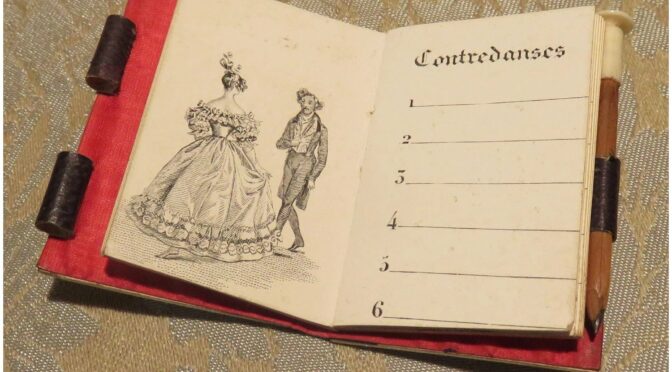

Il y a quelques jours, j’ai vu un film de 1937, « Un carnet de bal », réalisé par Julien Duvivier avec, entre autres, Marie Bell, Fernandel, Raimu et Louis Jouvet. Il raconte l’histoire d’une veuve qui, à la mort de son mari, décide de retrouver tous les jeunes hommes listés dans son carnet de bal ayant servi à ses 16 ans, lors de son premier bal. En dehors de cela et d’une petite scène dudit bal, pas plus de rapport avec la danse dans ce film. Cela dit, il pose le problème philosophique du « que serais-je devenu si j’avais fait un autre choix ? » et des conséquences de nos décisions sur la vie des autres. Question que l’on se pose sûrement lorsqu’on vient de s’étaler par terre après s’être emmêlé les pinceaux sur la piste de danse en entraînant avec soi son (ou sa) partenaire… Mais revenons à ce fameux carnet de bal qui donne son titre au film (et dont je vous présente une image ci-dessus). Le carnet de bal commence sa carrière au début du XIXe siècle en tant qu’un discret éventail de minces feuilles d’ivoire où les jeunes filles écrivaient le nom des hommes (jeunes ou non) à qui elles accordaient une danse. Il s’agissait donc d’un aide-mémoire afin de ne pas froisser untel ou untel en oubliant pour quelle danse celui-ci devait être son cavalier. À cet éventail se trouvait généralement relié, par une cordelette, un porte-mine permettant d’ajouter de nouveaux noms. Comme ce support était réutilisable, les noms étaient ainsi effacés au lendemain du bal afin que l’objet puisse de nouveau être prêt à l’emploi pour l’événement suivant. Dans certains cas, le carnet pouvait être associé à un autre accessoire de bal comme un petit flacon à sels (au cas où sa propriétaire se sente défaillir…).

Mais revenons à ce fameux carnet de bal qui donne son titre au film (et dont je vous présente une image ci-dessus). Le carnet de bal commence sa carrière au début du XIXe siècle en tant qu’un discret éventail de minces feuilles d’ivoire où les jeunes filles écrivaient le nom des hommes (jeunes ou non) à qui elles accordaient une danse. Il s’agissait donc d’un aide-mémoire afin de ne pas froisser untel ou untel en oubliant pour quelle danse celui-ci devait être son cavalier. À cet éventail se trouvait généralement relié, par une cordelette, un porte-mine permettant d’ajouter de nouveaux noms. Comme ce support était réutilisable, les noms étaient ainsi effacés au lendemain du bal afin que l’objet puisse de nouveau être prêt à l’emploi pour l’événement suivant. Dans certains cas, le carnet pouvait être associé à un autre accessoire de bal comme un petit flacon à sels (au cas où sa propriétaire se sente défaillir…).

Ainsi, la danseuse danse-t-elle en permanence avec son carnet de bal sur elle. Certains modèles comportaient une chaînette munie d’un anneau que les dames passaient au doigt afin de ne pas perdre leur précieux aide-mémoire. Il existait aussi des carnets de bal à usage unique sous la forme d’une ou deux feuille(s) de carton gaufré où était inscrite à l’avance la liste des danses composant le programme de la soirée. En face de chaque danse, se trouvait réservé l’espace nécessaire pour inscrire le nom des cavaliers ayant réservé telle ou telle danse (valse, polka, galop, etc.). Vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessus avec le porte-mine associé.

Ainsi, la danseuse danse-t-elle en permanence avec son carnet de bal sur elle. Certains modèles comportaient une chaînette munie d’un anneau que les dames passaient au doigt afin de ne pas perdre leur précieux aide-mémoire. Il existait aussi des carnets de bal à usage unique sous la forme d’une ou deux feuille(s) de carton gaufré où était inscrite à l’avance la liste des danses composant le programme de la soirée. En face de chaque danse, se trouvait réservé l’espace nécessaire pour inscrire le nom des cavaliers ayant réservé telle ou telle danse (valse, polka, galop, etc.). Vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessus avec le porte-mine associé. Voici qui vous donne un tour d’horizon de ce qu’était ce carnet de bal qu’on ne voit plus de nos jours dans les soirées dansantes. Pourtant, un tel accessoire pourrait se révéler bien utile, mais pas tout à fait comme on l’entendait au début du XXe siècle. En effet, de nos jours, il pourrait être utilisé par les hommes à la place des femmes. Je m’explique. Les hommes étant souvent moins représentés en soirée dansante par rapport aux femmes, les rôles sont de plus en plus souvent inversés. Ce sont les danseuses qui sollicitent les danseurs afin d’obtenir une danse (parfois deux si elles ont de la chance). Ainsi, si les hommes participant à une soirée disposaient d’un petit carnet de bal pour être sûrs d’accorder des danses aux plus de danseuses possible, cela simplifierait leur tâche. J’avoue avoir parfois promis une danse à une personne en début de soirée et ne pas avoir l’occasion de danser avec elle avant la fin. Lorsque nous nous croisions, soit je dansais déjà avec quelqu’un, soit elle se faisait inviter par un autre, soit c’était à la sortie de la salle et il me fallait alors faire la promesse d’une danse lors de la soirée suivante. Avec un petit carnet de bal, cette personne nous aurions convenu dès le début à quel moment de la soirée nous aurions pu nous retrouver pour la danse promise ! Certaines pratiques dites désuètes pourraient donc se révéler bien pratiques de nos jours…

Voici qui vous donne un tour d’horizon de ce qu’était ce carnet de bal qu’on ne voit plus de nos jours dans les soirées dansantes. Pourtant, un tel accessoire pourrait se révéler bien utile, mais pas tout à fait comme on l’entendait au début du XXe siècle. En effet, de nos jours, il pourrait être utilisé par les hommes à la place des femmes. Je m’explique. Les hommes étant souvent moins représentés en soirée dansante par rapport aux femmes, les rôles sont de plus en plus souvent inversés. Ce sont les danseuses qui sollicitent les danseurs afin d’obtenir une danse (parfois deux si elles ont de la chance). Ainsi, si les hommes participant à une soirée disposaient d’un petit carnet de bal pour être sûrs d’accorder des danses aux plus de danseuses possible, cela simplifierait leur tâche. J’avoue avoir parfois promis une danse à une personne en début de soirée et ne pas avoir l’occasion de danser avec elle avant la fin. Lorsque nous nous croisions, soit je dansais déjà avec quelqu’un, soit elle se faisait inviter par un autre, soit c’était à la sortie de la salle et il me fallait alors faire la promesse d’une danse lors de la soirée suivante. Avec un petit carnet de bal, cette personne nous aurions convenu dès le début à quel moment de la soirée nous aurions pu nous retrouver pour la danse promise ! Certaines pratiques dites désuètes pourraient donc se révéler bien pratiques de nos jours…

S’il y a un mot qui rime avec musette c’est bien le mot guinguette. Typiquement français, ces lieux ont fait les beaux jours des sorties des Parisiens mais aussi des habitants des régions françaises durant les 19e et 20e siècles. On imagine très bien les familles de délassant au bord de l’eau tandis que d’autres personnes tournoient sur la piste de danse aux flonflons des accordéons jouant de la valse musette ou de la java. Comme ces danses (en plus de la valse viennoise et de la valse lente) constituent le sujet de mon nouveau livre technique à sortir en fin d’année, je vous propose de découvrir l’univers où on les a pratiquées des années durant.

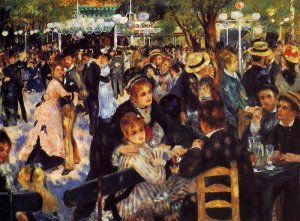

S’il y a un mot qui rime avec musette c’est bien le mot guinguette. Typiquement français, ces lieux ont fait les beaux jours des sorties des Parisiens mais aussi des habitants des régions françaises durant les 19e et 20e siècles. On imagine très bien les familles de délassant au bord de l’eau tandis que d’autres personnes tournoient sur la piste de danse aux flonflons des accordéons jouant de la valse musette ou de la java. Comme ces danses (en plus de la valse viennoise et de la valse lente) constituent le sujet de mon nouveau livre technique à sortir en fin d’année, je vous propose de découvrir l’univers où on les a pratiquées des années durant. À la fin du 19e siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les guinguettes sortent de Paris et abordent la banlieue et en particulier les rives des fleuves et rivières. La plupart sont localisées sur les bords de la Seine et de la Marne. Le canotage prend une place très importante dans les guinguettes qui proposent également un cadre pour les activités du dimanche : pêche, baignade, etc. Les animations musicales sont faites par des orchestres composés d’un piano, de violons, de clarinettes ou de pistons. D’autres danses sont introduites : le boston (valse ayant fait un petit tour par les USA), la matchiche (ou maxixe) brésilienne, le tango argentin, mais aussi d’autres danses importées des USA comme le cakewalk, les danses animalières, le one-step et le two-step. Les guinguettes rivalisent d’imagination pour attirer les familles en recherche de dépaysement : promenades à dos d’âne, cabanes dans les arbres et espace pour danser. L’ambiance de l’époque est particulièrement bien rendue dans le table de Renoir « Le Moulin de la Galette » (ci-contre) en 1876.

À la fin du 19e siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les guinguettes sortent de Paris et abordent la banlieue et en particulier les rives des fleuves et rivières. La plupart sont localisées sur les bords de la Seine et de la Marne. Le canotage prend une place très importante dans les guinguettes qui proposent également un cadre pour les activités du dimanche : pêche, baignade, etc. Les animations musicales sont faites par des orchestres composés d’un piano, de violons, de clarinettes ou de pistons. D’autres danses sont introduites : le boston (valse ayant fait un petit tour par les USA), la matchiche (ou maxixe) brésilienne, le tango argentin, mais aussi d’autres danses importées des USA comme le cakewalk, les danses animalières, le one-step et le two-step. Les guinguettes rivalisent d’imagination pour attirer les familles en recherche de dépaysement : promenades à dos d’âne, cabanes dans les arbres et espace pour danser. L’ambiance de l’époque est particulièrement bien rendue dans le table de Renoir « Le Moulin de la Galette » (ci-contre) en 1876. L’entre-deux-guerres correspond réellement à l’image de carte postale des guinguettes : bords de rivière, canotiers, petit vin blanc. Ajoutons à cela le fameux accordéon qui remplace la musette (petite cornemuse). Les rythmes des dancings envahissent les guinguettes : foxtrot, charleston, one-step, paso doble. Dans le même temps, de nouvelles danses typiques du style musette se développent : la valse musette (et sa fameuse toupie), la java et le tango musette. La java en particulier porte une image du marlou (qui fait parfois partie des Apaches, sur lesquels j’ai déjà écrit quelques mots dans un article précédent) avec sa casquette et son air débonnaire qui danse avec une fille qui lui est soumise. C’est aussi l’époque de la valse chaloupée, appelée aussi danse apache, mais qu’on ne pratique normalement pas dans les guinguettes… Les bals musette des guinguettes s’ouvrent petit à petit et deviennent des bals populaires. La batterie jazz fait son entrée après la Première Guerre mondiale et donne une nouvelle dynamique aux danses que les danseurs payaient à l’unité.

L’entre-deux-guerres correspond réellement à l’image de carte postale des guinguettes : bords de rivière, canotiers, petit vin blanc. Ajoutons à cela le fameux accordéon qui remplace la musette (petite cornemuse). Les rythmes des dancings envahissent les guinguettes : foxtrot, charleston, one-step, paso doble. Dans le même temps, de nouvelles danses typiques du style musette se développent : la valse musette (et sa fameuse toupie), la java et le tango musette. La java en particulier porte une image du marlou (qui fait parfois partie des Apaches, sur lesquels j’ai déjà écrit quelques mots dans un article précédent) avec sa casquette et son air débonnaire qui danse avec une fille qui lui est soumise. C’est aussi l’époque de la valse chaloupée, appelée aussi danse apache, mais qu’on ne pratique normalement pas dans les guinguettes… Les bals musette des guinguettes s’ouvrent petit à petit et deviennent des bals populaires. La batterie jazz fait son entrée après la Première Guerre mondiale et donne une nouvelle dynamique aux danses que les danseurs payaient à l’unité. La Seconde Guerre mondiale contraint malheureusement à la fermeture la plupart des guinguettes qui rouvrent petit à petit à partir de 1945. Les conditions économiques sont différentes et les musiciens légalement être déclarés, ce qui entraîne la disparition des grandes formations. L’industrialisation et l’évolution de la société ne favorisent pas la fréquentation des guinguettes. Le rock envahit les ondes radio et la télévision et certaines d’entre elles sont transformées en dancings où la musique américaine est reine. Les années 80 verront un retour de l’accordéon musette et le métissage des styles musicaux comme le mélange du jazz et de l’accordéon, mais les guinguettes survivantes ne connaissent le succès que du fait de leur image délicieusement rétro généralement associée à l’accordéon musette.

La Seconde Guerre mondiale contraint malheureusement à la fermeture la plupart des guinguettes qui rouvrent petit à petit à partir de 1945. Les conditions économiques sont différentes et les musiciens légalement être déclarés, ce qui entraîne la disparition des grandes formations. L’industrialisation et l’évolution de la société ne favorisent pas la fréquentation des guinguettes. Le rock envahit les ondes radio et la télévision et certaines d’entre elles sont transformées en dancings où la musique américaine est reine. Les années 80 verront un retour de l’accordéon musette et le métissage des styles musicaux comme le mélange du jazz et de l’accordéon, mais les guinguettes survivantes ne connaissent le succès que du fait de leur image délicieusement rétro généralement associée à l’accordéon musette.