La danse et la musique ont évolué au fil du temps pour devenir des éléments essentiels de la vie sociale française tant du point de vue social que du point de vue culturel. Avant même de disposer de la radio pour écouter les chansons en vogue, chacun pouvait danser au son des instruments que les musiciens s’enorgueillissaient de faire sonner de belle manière pour leur audience. Même si de nos jours les soirées se passent souvent à la maison devant un écran, il ne faut pas oublier que le bal a été pendant longtemps une partie du lien social local dans chaque région et que bien des familles ont été créées suite à un rencontre dansante à cette occasion. Grand-parents, parents et enfants trouvaient eu sein du bal populaire, organisé à l’origine à l’occasion d’événements comme les moissons ou les mariages, un espace de liberté différent du cercle familial où l’on croisait des personnes de tous âges et de toutes origines.

Le 14 juillet symbolise le bal populaire par excellence, mêlant diversité sociale et citoyenneté. Mais les bals populaires ce sont aussi les festivités des moissons dans les campagnes, les fêtes familiales, les soirées dans les dancings, les bals des pompiers, etc. Pourtant ces manifestations de joie a priori anodines ont souvent été encadrées de manière stricte par les autorités. Le premier bal du 14 juillet a été organisé en 1880 accompagné de fanions tricolores et de musique populaire jouée par un orchestre du haut d’une estrade. Cette fête a été créée par les autorités pour fédérer les citoyens français autour de le toute nouvelle Troisième république pas forcément acceptée de tous.

Les bals populaires ont lieu dans des endroits tels que les salles des fêtes, les places publiques et les terrains de sport, etc. Ils sont souvent organisés par des associations locales. Les danses traditionnelles y régnaient aux débuts, comme la bourrée auvergnate au son de la cabrette ou la gavotte bretonne au son du biniou, voire même diverses danses sur des mélodies a capella des chanteurs de villages. Les occasions de faire la fête et de danser offraient une soupape aux travailleurs harassés par le travail quotidien dans les champs, dans les mines ou à l’usine. Ils pouvaient ainsi se retrouver entre amis, faire des connaissance et danser dans une ambiance détendue, vêtus de leurs plus beaux habits. Et cela pouvait durer jusqu’au bout de la nuit. Ainsi, des couples de tous âges dansent sur une variété de musiques, des plus traditionnelles aux plus modernes. Les bals populaires sont aussi un moyen de rassembler les communautés locales et de renforcer les liens sociaux. C’est au bal populaire que se sont faites de nombreuses rencontres alors que dans la « vie de tous les jours » les gens se voyaient de loin. Mais cela ne se faisait pas toujours sans mal. Si les hommes étaient libres d’y participer sans restriction, les femmes de la fin du XIXe siècle avaient systématiquement un chaperon plus âgé, sans compter que certaines manifestations étaient organisées sous la houlette du clergé bien-pensant qui n’a pas apprécié l’arrivée des danses dites « modernes » comme la valse ou la polka avec leur position de couple rapprochée.

Revenons à ces fameux bals du 14 juillet du début du XXe siècle… Malgré les réticences du clergé, ce jour devient un jour férié dans tout le pays. Ce début de XXe siècle est appelé « La belle époque »,

les lieux se créent autour de la fête à Paris et portent l’appellation de « bal » : bal du Moulin Rouge, bal du Moulin de la Galette, Bal Tabarin… L’entrée coûtait un franc à l’époque ! Les jambes se dévoilent petit à petit et offusquent les « Père Lapudeur » de l’époque à l’instar du clergé des années auparavant. À l’opposé, certains bals comme celui des Barrières est fréquenté par les Apaches avec leur foulard, leur casquette et leur manières pour le moins directes. On y danse la valse, la scottiche, la mazurka et, bien sûr, la danse des Apaches (voir l’article à ce sujet sur ce blog).

Dans certains quartiers parisiens, on retrouve différentes communautés venues chercher du travail à la Capitale : en premier lieu les Auvergnats avec leur cabrette, mais aussi les Italiens avec leur accordéon… Et voilà que naît le style de musique dit « musette » et la danse qui va avec, à l’opposé du tango fustigé par l’Église et réservé aux quartiers bourgeois. À l’orée de la 1ère Guerre mondiale, tout le monde danse à l’unisson dans les rues à l’occasion des bals organisés dans un état d’esprit insouciant.

Si la guerre désorganise les festivités dansantes, il n’en demeure pas moins que l’on danse toujours et parfois entre personnes du même sexe sans ambiguïté. Le Américains débarquent et apportent avec eux le jazz . Le 14 juillet 1919 est marqué par un défilé fêtant la fin de la guerre et accompagné par un bal populaire ouvert à tous. Il y a fort à parier que les personnes venues danser sont plutôt là pour décompresser que pour célébrer le pays. Dans la rue se côtoient la valse musette et le tango mondain au son de l’accordéon chromatique, instrument roi des bals populaires à partir de ce moment-là. À lui seul un accordéoniste est en mesure de transformer n’importe que lieu en bal musette et, par conséquent, les lieux à danser se multiplient. Les Français se libèrent de toutes ces années noires grâce au bal afin de pouvoir renaître… d’autant plus que la journée de travail passe de 60 à 48 heures sur 6 jours cette année-là. La java s’ajoute peu à peu à la liste des danses avec le boléro et le paso doble, permettant à certains de s’encanailler au bal musette. Pendant ce temps, pendant l’entre-deux-guerres, les classes mondaines préfèrent le jazz et dansent le foxtrot, le charleston, le black bottom ou le shimmy et investissent de nouveaux lieux appelés « dancings ». Les tenues féminines se raccourcissent encore pour permettre de mieux effectuer ces mouvements dynamiques venus d’Amérique. Dans ces années-là, la norme était qu’une jeune homme ou une jeune femme de 18 ou 19 ans sache danser pour pouvoir aller au bal.

Au début des années 1930, près d’un Français sur deux dispose d’une radio TSF. La musique pour danser devient donc accessible à toutes les classes sociales à domicile sans attendre une quelconque occasion. Cela n’empêche pas les Français de se rassembler dans les guinguettes des bords de Marne par exemple (Le Grand Cavana, chez Gégène, etc.), des lieux où se retrouvent des gens de toutes les origines. À Montmartre, le premier bal des pompiers est créé dans la caserne. Puis, les grèves ouvrières de 1936 servent de prétexte à l’organisation de bals quotidiens lors de l’occupation des usines qui conduira à la semaine de 40 heures et aux congés payés, avec par conséquent toujours plus de temps libre pour danser.

En 1939, la Seconde guerre mondiale éclate. Le Maréchal Pétain prône la « France d’avant » et ferme tous les bals et dancing par décret en mai 1940. Bien sûr, l’interdiction n’est pas suivie à la lettre dans les campagnes où des bals sont organisés dans les fermes isolées ou l’arrière salle des bistrots aux fenêtres calfeutrées. Le peuple a besoin de se changer les idées et de danser dans ces bals clandestins où l’accordéon fournit l’ambiance musicale. Dans les villes, occupées par l’armée allemande, c’est plus compliqué mais quelques irréductibles appelés les Zazous (voir l’article sur le sujet dans ce blog) continuent de danser en secret sur les musiques américaines en signe de rébellion.

Après le débarquement américain de juin 44 qui marque le retour de la paix en France, le général De Gaulle réinstaure le bal républicain du 14 juillet et les autres bals renaissent comme les bals des pompiers dans diverses villes ou le Balajo à Paris. En parallèle, certains suivent les traces des Zazous et vont danser le be-bop et le swing dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. L’après-guerre marque la nouvelle tendance des bals « où l’on veut, quand on veut », sans avoir à attendre un événement particulier (moissons ou 14 juillet par exemple). Les danses latines s’y intègrent progressivement : mambo, cha-cha, etc. Le bal populaire devient mobile, parfois en intérieur, parfois en extérieur, parfois sous tente, organisé par des professionnels. Il restera la première occasion de rencontre jusque dans les années 1970 puisque les jeunes utilisaient le bal comme lieu de rendez-vous. À la fin des années 1950, le rock’n’roll et les danses des yéyés venues des USA (madison, twist, etc.) reportent un franc succès chez les jeunes, boostés par les jukeboxes et les 45 tours, alors que les plus anciens restent attachés aux danses pratiquées jusque là dans les bals. Les discothèques se créent peu à peu pour donner à la jeunesse amatrice de rock’n’roll, de slow et des nouvelles danses un lieu pour danser avec des lumières tamisées et propice aux rencontres.

Les années 1970 marquent l’envie d’un retour à la nature et le renouveau de la musique folklorique et traditionnelle avec les danses associées. Les bals trads fleurissent en parallèle des soirées pop rock psychédéliques en discothèque où l’on se laisse aller. Puis les soirées en discothèque connaissent l’essor de la musique disco et l’âge d’or de ces établissements (plus de 4000 en France à la fin des années 1970). Face à ce raz-de-marée les bals populaires déclinent malgré les efforts et les subventions du gouvernement pour construire des salles des fêtes dans tout le pays. Ceux qui sortent en boîte de nuit se préparent longuement au préalable et on y va de plus en plus pour être vu et éventuellement y faire des rencontres. Même s’il y a beaucoup moins de discothèques de nos jours qu’à l’époque, la tendance continue dans ce sens sachant que les Français sortent moins, au profit d’une soirée Netflix en famille ou entre amis .

On peut à ce point se poser la question suivante : « le bal populaire ne se cantonne-t-il de nos jours qu’au bal du 14 juillet ? ». Il me semble que la réponse est non. On retrouve les marqueurs du bal populaire dans de nombreuses occasions allant des soirées en boîte de nuit aux bals trad en passant par les soirées et festivals rock’n’roll, latino, swing ou encore country. Les gens sont là, venant de tous horizons, pour partager un bon moment, décompresser, danser, se retrouver entre amis et éventuellement faire de nouvelles connaissances. Ainsi s’il ne s’appelle plus « bal populaire » l’événement dansant contemporain en a encore tous les atours.

Malgré les différents points d’arrêt et interdictions dus aux crises traversées par les Français (le choléra en 1883, la 1ère guerre mondiale, la grippe espagnole en 1918, le 2e guerre mondiale et même récemment le Covid en 2020), la danse et les bals populaires ont conservé leur rôle essentiel dans la vie sociale des Français. Le bal populaire contribue indéniablement à la préservation et au développement de la culture française avec un impact positif sur la cohésion sociale. La danse et les bals populaires sous toutes leurs formes sont bien plus qu’un simple divertissement, mais ils sont également un élément vital de la culture et de la vie sociale française.

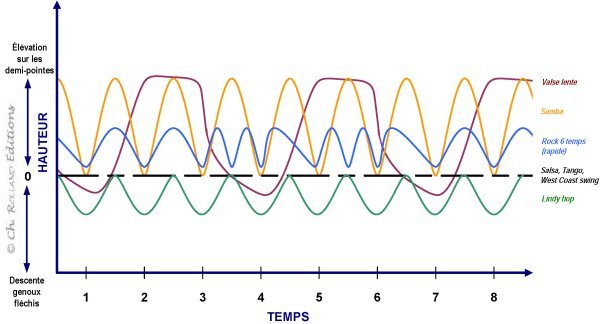

L’idée m’est donc venue de regrouper sur un même graphique les différentes courbes qui pourraient symboliser l’aspect vertical de quelques danses, ce qui correspond à une partie de leurs signatures respectives. J’ai donc pris un axe des temps où sont représentés huit temps musicaux et un axe pour la hauteur d’élévation (ou de descente) en exagérant suffisamment pour que les choses soient bien visibles.

L’idée m’est donc venue de regrouper sur un même graphique les différentes courbes qui pourraient symboliser l’aspect vertical de quelques danses, ce qui correspond à une partie de leurs signatures respectives. J’ai donc pris un axe des temps où sont représentés huit temps musicaux et un axe pour la hauteur d’élévation (ou de descente) en exagérant suffisamment pour que les choses soient bien visibles.

La ligne la plus facile à repérer est la ligne noire du milieu (en pointillés). C’est une ligne qui correspond au fait que les danseurs conservent une hauteur constante durant tout le pas de base. J’y ai associé des danses comme le tango, la salsa et le west coast swing et j’aurais pu y ajouter le paso doble, la rumba et bien d’autres danses. Cela montre bien que cet aspect ne constitue qu’une partie de la signature de chaque danse. Par souci de simplification, je n’ai pas essayé de dissocier les subtilités de chacune de ces danses au niveau rythmique. Ce qui m’intéresse ici, c’est l’élévation ou l’abaissement du corps sur un pas de base (et non sur une figure en particulier).

La ligne la plus facile à repérer est la ligne noire du milieu (en pointillés). C’est une ligne qui correspond au fait que les danseurs conservent une hauteur constante durant tout le pas de base. J’y ai associé des danses comme le tango, la salsa et le west coast swing et j’aurais pu y ajouter le paso doble, la rumba et bien d’autres danses. Cela montre bien que cet aspect ne constitue qu’une partie de la signature de chaque danse. Par souci de simplification, je n’ai pas essayé de dissocier les subtilités de chacune de ces danses au niveau rythmique. Ce qui m’intéresse ici, c’est l’élévation ou l’abaissement du corps sur un pas de base (et non sur une figure en particulier). Prenons ensuite les courbes de haut en bas. La première est celle de la valse (valse lente ou anglaise uniquement). C’est la seule danse se pratiquant sur de la musique en 3/4 dans ce graphique et l’allure de la courbe se différencie donc bien des autres. Sur le temps 1, on glisse sur le sol après avoir fait une légère flexion des genoux (c’est pour cela qu’on descend brièvement en dessous de la ligne du zéro) et une remise à plat des pieds qui étaient en élévation. Ensuite, sur le second temps, on se lance vers le haut puisque c’est le moment où l’on pivote sur les demi-pointes. Enfin, on maintient l’élévation sur le temps 3 avant de redescendre et de recommencer le second demi-pas de base. L’amplitude de la courbe étant importante et l’élévation durant 2 temps donne une sensation de grosses vagues déferlant sur le rivage ou encore de montagnes russes où la pente descendante est plus raide que la pente montante.

Prenons ensuite les courbes de haut en bas. La première est celle de la valse (valse lente ou anglaise uniquement). C’est la seule danse se pratiquant sur de la musique en 3/4 dans ce graphique et l’allure de la courbe se différencie donc bien des autres. Sur le temps 1, on glisse sur le sol après avoir fait une légère flexion des genoux (c’est pour cela qu’on descend brièvement en dessous de la ligne du zéro) et une remise à plat des pieds qui étaient en élévation. Ensuite, sur le second temps, on se lance vers le haut puisque c’est le moment où l’on pivote sur les demi-pointes. Enfin, on maintient l’élévation sur le temps 3 avant de redescendre et de recommencer le second demi-pas de base. L’amplitude de la courbe étant importante et l’élévation durant 2 temps donne une sensation de grosses vagues déferlant sur le rivage ou encore de montagnes russes où la pente descendante est plus raide que la pente montante. La courbe suivante représente la samba. On voit que l’on est à plat sur le temps et que l’on est en élévation sur le demi-temps. Cela donnt un peu une image de kangourou qui sautille. Cette courbe correspond à ce que font les personnes débutant leur apprentissage de la samba. Bien sûr, l’ajout de la rétroversion du bassin que l’on acquiert par la suite atténue, voire annule, ces sautillements, mais ce que je veux montrer ici est l’impression que le danseur peut avoir. Cette impression est donc orientée en permanence vers le haut, comme si l’on rebondissait sans cesse. Les rebonds sont alors réguliers, malgré une rythmique de pas qui dure successivement 3/4 de temps, 1/4 de temps, puis 1 temps et qui, donc, ne se constate pas dans la rythmique des élévations. C’est une partie de la difficulté de la samba.

La courbe suivante représente la samba. On voit que l’on est à plat sur le temps et que l’on est en élévation sur le demi-temps. Cela donnt un peu une image de kangourou qui sautille. Cette courbe correspond à ce que font les personnes débutant leur apprentissage de la samba. Bien sûr, l’ajout de la rétroversion du bassin que l’on acquiert par la suite atténue, voire annule, ces sautillements, mais ce que je veux montrer ici est l’impression que le danseur peut avoir. Cette impression est donc orientée en permanence vers le haut, comme si l’on rebondissait sans cesse. Les rebonds sont alors réguliers, malgré une rythmique de pas qui dure successivement 3/4 de temps, 1/4 de temps, puis 1 temps et qui, donc, ne se constate pas dans la rythmique des élévations. C’est une partie de la difficulté de la samba. La courbe suivante montre le pas de base du rock à 6 temps. J’ai ajouté la mention « rapide », car cet effet est plus visible (et davantage ressenti) sur les tempos les plus rapides. On reconnaît la rythmique lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent (1, 2, 3 et 4, 5 et 6) du rock à 6 temps. Sur chaque pas, le danseur revient à plat (ou presque), mais comme il doit repartir très vite, il ne pose quasiment jamais le talon au sol, il reste donc en légère suspension sur les demi-pointes. C’est la raison pour laquelle la courbe bleue ne revient jamais au point zéro. Ce n’est pas pour autant que le mouvement monte aussi haut que la samba ou la valse (là on est au maximum), car on ne recherche qu’un effet ressort qui permet de se déplacer rapidement et de pivoter aisément sur l’avant du pied.

La courbe suivante montre le pas de base du rock à 6 temps. J’ai ajouté la mention « rapide », car cet effet est plus visible (et davantage ressenti) sur les tempos les plus rapides. On reconnaît la rythmique lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent (1, 2, 3 et 4, 5 et 6) du rock à 6 temps. Sur chaque pas, le danseur revient à plat (ou presque), mais comme il doit repartir très vite, il ne pose quasiment jamais le talon au sol, il reste donc en légère suspension sur les demi-pointes. C’est la raison pour laquelle la courbe bleue ne revient jamais au point zéro. Ce n’est pas pour autant que le mouvement monte aussi haut que la samba ou la valse (là on est au maximum), car on ne recherche qu’un effet ressort qui permet de se déplacer rapidement et de pivoter aisément sur l’avant du pied. La dernière courbe est celle du lindy hop. C’est la seule courbe qui se trouve sous le niveau zéro (jambes droites et pieds à plat) puisque le style le plus souvent rencontré impose une légère flexion des genoux et un amortissement des pas effectués sur chaque temps. On voit une courbe régulière, comme pour la samba, où chaque temps est marqué. Mais, contrairement à cette dernière, le mouvement est orienté vers le sol. Il s’agit des « bounces », des amortis de pas qui sont effectués à chaque temps, même lorsqu’il y a un pas triple syncopé (pas chassé, par exemple, soit 3 pas sur 2 temps). Cela permet donc de mettre le doigt sur l’une des difficultés de lindy hop au niveau du style. Ainsi, le danseur peut-il avoir l’impression de s’enfoncer dans le sol à chaque pas, sans jamais décoller. C’est donc exactement l’opposé de la samba.

La dernière courbe est celle du lindy hop. C’est la seule courbe qui se trouve sous le niveau zéro (jambes droites et pieds à plat) puisque le style le plus souvent rencontré impose une légère flexion des genoux et un amortissement des pas effectués sur chaque temps. On voit une courbe régulière, comme pour la samba, où chaque temps est marqué. Mais, contrairement à cette dernière, le mouvement est orienté vers le sol. Il s’agit des « bounces », des amortis de pas qui sont effectués à chaque temps, même lorsqu’il y a un pas triple syncopé (pas chassé, par exemple, soit 3 pas sur 2 temps). Cela permet donc de mettre le doigt sur l’une des difficultés de lindy hop au niveau du style. Ainsi, le danseur peut-il avoir l’impression de s’enfoncer dans le sol à chaque pas, sans jamais décoller. C’est donc exactement l’opposé de la samba. Encore un mot à propos des musiques. Chaque style de danse est généralement associé à un ensemble de styles musicaux qui vont bien avec. Pour être compatible avec une danse (samba, valse, etc.), l’orchestration des musiques en question doit donc permettre de calquer les courbes que j’ai décrites ci-avant. Si l’on veut danser une valse lente, il faut (outre l’écriture en 3/4) que la musique propose un temps fort (la courbe descend), suivi de deux temps faibles (la courbe remonte et reste un peu en haut). Même chose pour le lindy hop pour lequel la musique swing idéale comporte des bounces (terme aussi utilisé par les musiciens) réguliers qui donnent la pulsation vers le bas à la danse. Le petit bémol concerne le rock, pour lequel un rythme binaire alternant temps fort et temps faible (malgré tout bien marqué) fait l’affaire. Je viens de regarder la saison 16 de « Dancing with the stars », la version américaine de « Danse avec les stars », et je dois avouer que sur ce point les Américains s’en sortent mieux que les Français, malgré quelques exceptions à noter. Malheureusement, chaque saison de la version française ne déroge pas à la règle qui propose trop de morceaux de musique ne correspondant pas à la danse qui est pratiquée dessus… Voir mon article sur le sujet, il y a plusieurs mois dans ce blog.

Encore un mot à propos des musiques. Chaque style de danse est généralement associé à un ensemble de styles musicaux qui vont bien avec. Pour être compatible avec une danse (samba, valse, etc.), l’orchestration des musiques en question doit donc permettre de calquer les courbes que j’ai décrites ci-avant. Si l’on veut danser une valse lente, il faut (outre l’écriture en 3/4) que la musique propose un temps fort (la courbe descend), suivi de deux temps faibles (la courbe remonte et reste un peu en haut). Même chose pour le lindy hop pour lequel la musique swing idéale comporte des bounces (terme aussi utilisé par les musiciens) réguliers qui donnent la pulsation vers le bas à la danse. Le petit bémol concerne le rock, pour lequel un rythme binaire alternant temps fort et temps faible (malgré tout bien marqué) fait l’affaire. Je viens de regarder la saison 16 de « Dancing with the stars », la version américaine de « Danse avec les stars », et je dois avouer que sur ce point les Américains s’en sortent mieux que les Français, malgré quelques exceptions à noter. Malheureusement, chaque saison de la version française ne déroge pas à la règle qui propose trop de morceaux de musique ne correspondant pas à la danse qui est pratiquée dessus… Voir mon article sur le sujet, il y a plusieurs mois dans ce blog.

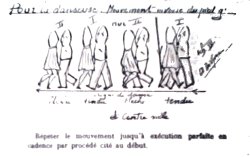

Extrait de « Le vrai Swing » de A. de Vyver (1946)

Extrait de « Le vrai Swing » de A. de Vyver (1946) Cette méthode a été étudiée spécialement pour permettre à tous d’acquérir rapidement et facilement le « Swing » tel qu’il doit être, c’est-à-dire correct, dansant et spectaculaire. Avant de passer à l’étude des bases fondamentales du « Swing », il est bon, pour la clarté même de l’enseignement, d’établir une classification des différents « Swing » qui firent fureur ces dernières années.

Cette méthode a été étudiée spécialement pour permettre à tous d’acquérir rapidement et facilement le « Swing » tel qu’il doit être, c’est-à-dire correct, dansant et spectaculaire. Avant de passer à l’étude des bases fondamentales du « Swing », il est bon, pour la clarté même de l’enseignement, d’établir une classification des différents « Swing » qui firent fureur ces dernières années.

Dans sa méthode, le « professeur A. De Vyver », décrit une danse semblable au foxtrot (position fermée, suivant la ligne de danse autour de la piste de danse) et qui fait alterner genoux fléchis (temps pairs) et genoux tendus (temps impairs) dans un pas de marche. Il y présente le pas chassé, le break sur 6 temps (rien à voir avec un break musical), le croisé tourné sur 8 temps, ainsi que le snap sur 10 temps. Je ne vais pas m’étendre plus loin sur le contenu de cette méthode, puisque ce n’est pas réellement l’objet de l’article.

Dans sa méthode, le « professeur A. De Vyver », décrit une danse semblable au foxtrot (position fermée, suivant la ligne de danse autour de la piste de danse) et qui fait alterner genoux fléchis (temps pairs) et genoux tendus (temps impairs) dans un pas de marche. Il y présente le pas chassé, le break sur 6 temps (rien à voir avec un break musical), le croisé tourné sur 8 temps, ainsi que le snap sur 10 temps. Je ne vais pas m’étendre plus loin sur le contenu de cette méthode, puisque ce n’est pas réellement l’objet de l’article. Ce qui me semble intéressant de remarquer, c’est cette notion de « vrai swing ». Une danse peut-elle être vraie ? Peut-être est-ce oui si l’on veut faire référence à une pratique à un moment donné en un lieu donné par une personne donnée (ou à un standard diffusé), mais peut-être est-ce non dans d’autres cas. Je ne vois pas pourquoi une manière de danser serait plus vraie qu’une autre du moment qu’elles sont toutes les deux pratiquées sur une piste de danse ou une scène. On devine bien que l’auteur se base sur ses connaissances de l’époque (1946, rappelons-le) et qu’il veut tordre le cou à une nouvelle vague de mouvements qui apparaît sous le nom de « swing » alors qu’il pratique lui-même une danse du même nom, mais qui a des mouvements différents. Il faut aussi garder en tête que cette personne est professeur de danse (et, à l’époque, c’est un statut d’importance semble-t-il) et qu’il voit d’un mauvais oeil cette concurrence qui ne nécessite pas de leçons, selon ses mots. Il est évident que l’auteur de ce texte n’a pas le recul que nous avons aujourd’hui pour pouvoir trancher ce débat sur le « vrai swing » qui naît déjà en 1946.

Ce qui me semble intéressant de remarquer, c’est cette notion de « vrai swing ». Une danse peut-elle être vraie ? Peut-être est-ce oui si l’on veut faire référence à une pratique à un moment donné en un lieu donné par une personne donnée (ou à un standard diffusé), mais peut-être est-ce non dans d’autres cas. Je ne vois pas pourquoi une manière de danser serait plus vraie qu’une autre du moment qu’elles sont toutes les deux pratiquées sur une piste de danse ou une scène. On devine bien que l’auteur se base sur ses connaissances de l’époque (1946, rappelons-le) et qu’il veut tordre le cou à une nouvelle vague de mouvements qui apparaît sous le nom de « swing » alors qu’il pratique lui-même une danse du même nom, mais qui a des mouvements différents. Il faut aussi garder en tête que cette personne est professeur de danse (et, à l’époque, c’est un statut d’importance semble-t-il) et qu’il voit d’un mauvais oeil cette concurrence qui ne nécessite pas de leçons, selon ses mots. Il est évident que l’auteur de ce texte n’a pas le recul que nous avons aujourd’hui pour pouvoir trancher ce débat sur le « vrai swing » qui naît déjà en 1946. Cela me rappelle un peu une fiche d’UltraDanse.com que je viens de modifier (celle qui présente le rock) et le début de mon travail sur le site il y a 10 ans. J’avais écrit à l’époque que le « vrai rock se danse sur 6 temps ». Je souhaitais diffuser la bonne parole (en tout cas celle dont j’étais partisan à mon stade de maturité). Oui, mais voilà : on évolue au fil de nos nouvelles connaissances et aptitudes. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il n’y a pas de « vrai rock », mais plusieurs manières de danser le rock. Le seul problème ensuite est d’être en mesure de danser avec quelqu’un d’autre qui dit aussi danser le rock. Quoi qu’il en soit les différents styles cohabitent sur les pistes de danse lors des soirées. C’est la même chose pour le lindy hop, dont la guéguerre entre « Savoy » et « Hollywood » n’a plus réellement cours, puisque la nouvelle génération de lindy hoppers ne fait plus vraiment la distinction et utilise des techniques issues des deux styles concurrents dans les années 90.

Cela me rappelle un peu une fiche d’UltraDanse.com que je viens de modifier (celle qui présente le rock) et le début de mon travail sur le site il y a 10 ans. J’avais écrit à l’époque que le « vrai rock se danse sur 6 temps ». Je souhaitais diffuser la bonne parole (en tout cas celle dont j’étais partisan à mon stade de maturité). Oui, mais voilà : on évolue au fil de nos nouvelles connaissances et aptitudes. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il n’y a pas de « vrai rock », mais plusieurs manières de danser le rock. Le seul problème ensuite est d’être en mesure de danser avec quelqu’un d’autre qui dit aussi danser le rock. Quoi qu’il en soit les différents styles cohabitent sur les pistes de danse lors des soirées. C’est la même chose pour le lindy hop, dont la guéguerre entre « Savoy » et « Hollywood » n’a plus réellement cours, puisque la nouvelle génération de lindy hoppers ne fait plus vraiment la distinction et utilise des techniques issues des deux styles concurrents dans les années 90. Y a-t-il un « vrai swing » en tant que danse ? La réponse est non, de toute évidence. Et nous ne le savons que depuis quelques années. Le swing, c’est une famille musicale qui a donné naissance à tout un ensemble de danses. Cela part du foxtrot au West-Coast swing en passant par le lindy hop, le balboa, le shag et même le rock. La meilleure preuve en est que ces différentes danses cohabitent souvent sur les pistes de danse au son d’un même titre. Bien sûr, l’évolution de la musique a élargi l’application de ces danses à d’autres styles musicaux. On danse ainsi le balboa sur du swing manouche, le rock sur de la pop des années 80, le West-Coast swing sur du R’n’B, etc. De plus, ces danses ont subi l’influence d’autres danses qui n’ont rien à voir au niveau musical, comme la salsa ou le tango, ainsi que l’influence d’autres cultures issues de la diffusion mondiale des danses. Ainsi, à chaque époque correspond une certaine pratique de telle ou telle danse. Nous ne dansons plus le lindy hop comme dans les années 40, pas plus que nous le dansons comme dans les années 80 et il y a de fortes chances que nous ne le danserons plus comme aujourd’hui dans 20 ou 30 ans. Tout est un subtil mélange entre influences, maturité, standardisation et contexte musical. Entre les amateurs de la tradition et ceux de la modernité s’établit un équilibre qui évolue selon les époques et les lieux.

Y a-t-il un « vrai swing » en tant que danse ? La réponse est non, de toute évidence. Et nous ne le savons que depuis quelques années. Le swing, c’est une famille musicale qui a donné naissance à tout un ensemble de danses. Cela part du foxtrot au West-Coast swing en passant par le lindy hop, le balboa, le shag et même le rock. La meilleure preuve en est que ces différentes danses cohabitent souvent sur les pistes de danse au son d’un même titre. Bien sûr, l’évolution de la musique a élargi l’application de ces danses à d’autres styles musicaux. On danse ainsi le balboa sur du swing manouche, le rock sur de la pop des années 80, le West-Coast swing sur du R’n’B, etc. De plus, ces danses ont subi l’influence d’autres danses qui n’ont rien à voir au niveau musical, comme la salsa ou le tango, ainsi que l’influence d’autres cultures issues de la diffusion mondiale des danses. Ainsi, à chaque époque correspond une certaine pratique de telle ou telle danse. Nous ne dansons plus le lindy hop comme dans les années 40, pas plus que nous le dansons comme dans les années 80 et il y a de fortes chances que nous ne le danserons plus comme aujourd’hui dans 20 ou 30 ans. Tout est un subtil mélange entre influences, maturité, standardisation et contexte musical. Entre les amateurs de la tradition et ceux de la modernité s’établit un équilibre qui évolue selon les époques et les lieux.

Dans les soirées dansantes actuelles, mettons les soirées rock, il est courant d’entendre toujours les mêmes morceaux. On peut se demander si ce n’est pas dû au fait que les DJ utilisent toujours les mêmes disques. Même si cela est parfois le cas, un DJ digne de ce nom est en recherche permanente de nouveautés à proposer aux danseurs. Mais pourquoi alors sont-ce souvent les mêmes morceaux que l’on entend ? La réponse est simple et en deux volets. Tout d’abord, il y a le fait que certains titres sont incontournables et font la joie des danseurs à chaque fois qu’ils passent dans une soirée. D’ailleurs, certains tubes sont nécessaires à toute bonne soirée. Si l’on reprend le contexte d’une soirée rock, on peut citer en exemple « Rock Around the Clock » de Bill Haley, le « Mambo Number 5 » de Lou Bega ou encore certains titres de Dany Brillant. Bien sûr, cela dépend des DJ, du type de soirée et même de la ville où l’on se trouve comme nous allons le voir plus loin.

Dans les soirées dansantes actuelles, mettons les soirées rock, il est courant d’entendre toujours les mêmes morceaux. On peut se demander si ce n’est pas dû au fait que les DJ utilisent toujours les mêmes disques. Même si cela est parfois le cas, un DJ digne de ce nom est en recherche permanente de nouveautés à proposer aux danseurs. Mais pourquoi alors sont-ce souvent les mêmes morceaux que l’on entend ? La réponse est simple et en deux volets. Tout d’abord, il y a le fait que certains titres sont incontournables et font la joie des danseurs à chaque fois qu’ils passent dans une soirée. D’ailleurs, certains tubes sont nécessaires à toute bonne soirée. Si l’on reprend le contexte d’une soirée rock, on peut citer en exemple « Rock Around the Clock » de Bill Haley, le « Mambo Number 5 » de Lou Bega ou encore certains titres de Dany Brillant. Bien sûr, cela dépend des DJ, du type de soirée et même de la ville où l’on se trouve comme nous allons le voir plus loin. Le second volet concerne l’éducation. Lors de notre cursus d’apprentissage de la danse, nous avons tous été habitués à entendre et danser sur certains titres. Naturellement, cela a fait office d’éducation musicale et l’écoute de ces morceaux déclenche chez nous des réflexes. Un peu comme le chien de Pavlov, nous nous habituons donc à danser telle ou telle danse sur tel ou tel morceau. Encore mieux, si nous avons eu du plaisir par le passé à danser sur un morceau, nous allons avoir envie de danser de nouveau sur ce titre afin de retrouver cette sensation de plaisir.

Le second volet concerne l’éducation. Lors de notre cursus d’apprentissage de la danse, nous avons tous été habitués à entendre et danser sur certains titres. Naturellement, cela a fait office d’éducation musicale et l’écoute de ces morceaux déclenche chez nous des réflexes. Un peu comme le chien de Pavlov, nous nous habituons donc à danser telle ou telle danse sur tel ou tel morceau. Encore mieux, si nous avons eu du plaisir par le passé à danser sur un morceau, nous allons avoir envie de danser de nouveau sur ce titre afin de retrouver cette sensation de plaisir. Cette phase d’apprentissage peut s’apparenter à du conditionnement et donc expliquer le fait que certains titres soient plébiscités dans les soirées dansantes. Mais ce serait peut-être simplifier un peu trop car certains d’entre eux dégagent une énergie telle qu’elle donne tout simplement envie de danser (même si l’on ne sait pas). Quoi qu’il en soit, cette éducation musicale est nécessaire dans le cadre de l’apprentissage des danses de couple. Cela s’explique par le fait qu’un débutant ne sait pas toujours quelle danse il doit pratiquer sur telle ou telle musique. Autant sur « Rock around the clock » est-il évident que c’est le rock qui est le plus approprié, autant peut-on se poser la question sur « Mambo number 5 » où le mambo peut être dansé aussi bien que le rock. On trouve donc, selon les villes, des danseurs qui, pour avoir fréquenté les mêmes cours et les mêmes soirées, réagissent similairement à certains morceaux de musique. Dans le même temps, il faut avouer que des gens confondent parfois tango et paso doble tout comme d’autres auront du mal à entendre la rythmique du cha-cha-cha ou à réagir à un break musical. Sans un minimum de sensibilisation lors de cours de danse à la relation entre la musique et la danse, seuls les réflexes acquis après avoir dansé telle danse sur tel morceau peuvent permettre aux danseurs de ne pas se poser la question : « Et là-dessus, on danse quoi ? »

Cette phase d’apprentissage peut s’apparenter à du conditionnement et donc expliquer le fait que certains titres soient plébiscités dans les soirées dansantes. Mais ce serait peut-être simplifier un peu trop car certains d’entre eux dégagent une énergie telle qu’elle donne tout simplement envie de danser (même si l’on ne sait pas). Quoi qu’il en soit, cette éducation musicale est nécessaire dans le cadre de l’apprentissage des danses de couple. Cela s’explique par le fait qu’un débutant ne sait pas toujours quelle danse il doit pratiquer sur telle ou telle musique. Autant sur « Rock around the clock » est-il évident que c’est le rock qui est le plus approprié, autant peut-on se poser la question sur « Mambo number 5 » où le mambo peut être dansé aussi bien que le rock. On trouve donc, selon les villes, des danseurs qui, pour avoir fréquenté les mêmes cours et les mêmes soirées, réagissent similairement à certains morceaux de musique. Dans le même temps, il faut avouer que des gens confondent parfois tango et paso doble tout comme d’autres auront du mal à entendre la rythmique du cha-cha-cha ou à réagir à un break musical. Sans un minimum de sensibilisation lors de cours de danse à la relation entre la musique et la danse, seuls les réflexes acquis après avoir dansé telle danse sur tel morceau peuvent permettre aux danseurs de ne pas se poser la question : « Et là-dessus, on danse quoi ? » Alors, je reviens à mon idée de départ : l’expérimentation. Là où un DJ est sûr de ne pas se tromper en passant les tubes pour les danseurs en soirée, il peut néanmoins expérimenter un nouveau morceau de temps en temps pour voir s’il remporte l’approbation des participants à la soirée. Si le succès n’est pas là, il a le choix soit d’abandonner le morceau (qui ne correspond pas aux goûts et à l’éducation des danseurs présents), soit de retenter l’expérience en espérant que l’oreille des danseurs se fera (sous réserve que le morceau soit effectivement propice à la danse…). Le risque pris est celui de faire retomber l’ambiance de la soirée par un morceau qui n’est pas approprié. C’est un peu ce type de choix qui peut différencier un bon DJ d’un DJ médiocre. Néanmoins, le meilleur endroit pour essayer un nouveau titre me semble être lors d’un cours de danse en petit comité où l’on peut même, en plus de la constatation des réactions des élèves, glaner quelques avis sur le sujet.

Alors, je reviens à mon idée de départ : l’expérimentation. Là où un DJ est sûr de ne pas se tromper en passant les tubes pour les danseurs en soirée, il peut néanmoins expérimenter un nouveau morceau de temps en temps pour voir s’il remporte l’approbation des participants à la soirée. Si le succès n’est pas là, il a le choix soit d’abandonner le morceau (qui ne correspond pas aux goûts et à l’éducation des danseurs présents), soit de retenter l’expérience en espérant que l’oreille des danseurs se fera (sous réserve que le morceau soit effectivement propice à la danse…). Le risque pris est celui de faire retomber l’ambiance de la soirée par un morceau qui n’est pas approprié. C’est un peu ce type de choix qui peut différencier un bon DJ d’un DJ médiocre. Néanmoins, le meilleur endroit pour essayer un nouveau titre me semble être lors d’un cours de danse en petit comité où l’on peut même, en plus de la constatation des réactions des élèves, glaner quelques avis sur le sujet.

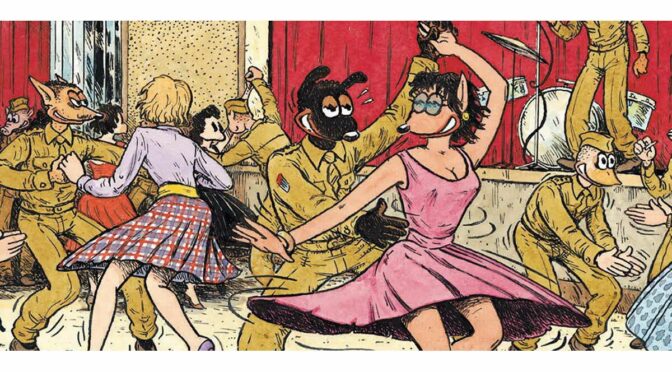

Toujours à l’affût de documents ou d’informations en relation avec la danse (et en particulier la danse en couple), je suis tombé cette semaine sur le numéro 396 de la revue Fluide Glacial. Créé le 1er avril 1975 par Marcel Gotlib et Jacques Diament, il s’agit d’un un mensuel de bandes dessinées humoristiques au ton décalé et spécialement conçu pour les adultes. Divers auteurs de côtoient dans ces pages avec des styles très différents aussi bien dans le graphisme que les sujets traités. Les planches de bande dessinée qui ont attiré mon attention ont été réalisées par le dessinateur Frank Margerin dont on connaît plus particulièrement le personnage nommé « Lucien » (créé il y a déjà 30 ans !). Ce dernier est un rocker à la banane qui, vêtu de son perfecto, adore les motos et le rock’n’roll.

Toujours à l’affût de documents ou d’informations en relation avec la danse (et en particulier la danse en couple), je suis tombé cette semaine sur le numéro 396 de la revue Fluide Glacial. Créé le 1er avril 1975 par Marcel Gotlib et Jacques Diament, il s’agit d’un un mensuel de bandes dessinées humoristiques au ton décalé et spécialement conçu pour les adultes. Divers auteurs de côtoient dans ces pages avec des styles très différents aussi bien dans le graphisme que les sujets traités. Les planches de bande dessinée qui ont attiré mon attention ont été réalisées par le dessinateur Frank Margerin dont on connaît plus particulièrement le personnage nommé « Lucien » (créé il y a déjà 30 ans !). Ce dernier est un rocker à la banane qui, vêtu de son perfecto, adore les motos et le rock’n’roll.

Il y a en réalité peu de BD qui parlent de danse. C’est pour cela que l’initiative de Margerin m’a étonné. J’avais déjà apprécié sa collaboration avec Shirley et Dino (dont je suis plutôt fan) et la BD qu’il a réalisée autour de leurs personnages (plus de détails sur son travail sur

Il y a en réalité peu de BD qui parlent de danse. C’est pour cela que l’initiative de Margerin m’a étonné. J’avais déjà apprécié sa collaboration avec Shirley et Dino (dont je suis plutôt fan) et la BD qu’il a réalisée autour de leurs personnages (plus de détails sur son travail sur