Aujourd’hui, je vous propose de continuer notre découverte du vaste monde de la danse. Depuis plusieurs années, un style de danse venu d’Inde attire de plus en plus nos contemporains, il s’agit de la danse Bollywood. D’apparence dynamique, joyeuse et souvent mettant en scène des personnages typiques, cette danse se situe au confluent de diverses cultures. Cet article tente de vous faire découvrir cet univers bien particulier, un peu mystérieux et pourtant très apprécié dans le monde entier.

Avant d’aborder la danse Bollywood, jetons un oeil à la danse indienne dans son ensemble. La pluralité culturelle de l’Inde n’est plus à démontrer et cela est autant dû à l’étendue du pays qu’à son histoire. La danse classique indienne impose au danseur une forte expression émotionnelle, une dextérité importante ainsi qu’un maniement du rythme très précis. Trois formes de danse classique indienne sont les plus connues : le Bharata Natyam (originaire sur Sud-Est de l’Inde), le Kathak (originaire sur Nord) et le Kathakali (Sud-Ouest de l’Inde), une forme de danse théâtrale où la symbolique des positions de mains est prédominante. Le Bharata Natyam, pratiqué au départ exclusivement dans les temples religieux par les femmes (les devadasi), est composé de plusieurs éléments dont le maître de danse qui fait aussi office de chef d’orchestre, des rythmiques effectuées par les pieds, des gestuelles de mains (mudras) inspirées de l’iconographie de la religion hindoue, des postures de corps (karanas), etc. Il est à noter que le dieu des arts de la scène hindou est Brahmâ et que le dieu de la danse est Shiva. La danse cosmique de ce dernier exprime le cycle de la destruction et de la création de l’univers. Comme le Bharata Natyam, le Kathak est une danse généralement effectuée en solo. Il a commencé par être associé à une certaine sensualité (ce qui lui a donné mauvaise réputation jusqu’au 19e siècle). Le Kathak raconte une histoire via le mime et des rythmiques de pied complexes. Enfin, le Kathakali, originaire de la région de Kerala, une importante zone de commerce avec l’étranger où le multiculturalisme est de mise. Les danseurs ont le visage fortement peint, une bande de papier faisant office de barbe, un énorme couvre-chef et une tunique imposante, faisant ainsi référence aux divinités, démons et humains de l’ancien temps. La danse se fait pieds nus et comporte des passages où l’on prend appui sur l’extérieur du pied. Dans un programme complet de danse indienne, les trois formes peuvent se succéder au gré des musiques employées. Pour vous donner une idée de ce que j’ai décrit dans ce paragraphe, voici un exemple de Bharata Natyam : un extrait de « Pushpanjali », dansé par Savitha Sastry.

Avant d’aborder la danse Bollywood, jetons un oeil à la danse indienne dans son ensemble. La pluralité culturelle de l’Inde n’est plus à démontrer et cela est autant dû à l’étendue du pays qu’à son histoire. La danse classique indienne impose au danseur une forte expression émotionnelle, une dextérité importante ainsi qu’un maniement du rythme très précis. Trois formes de danse classique indienne sont les plus connues : le Bharata Natyam (originaire sur Sud-Est de l’Inde), le Kathak (originaire sur Nord) et le Kathakali (Sud-Ouest de l’Inde), une forme de danse théâtrale où la symbolique des positions de mains est prédominante. Le Bharata Natyam, pratiqué au départ exclusivement dans les temples religieux par les femmes (les devadasi), est composé de plusieurs éléments dont le maître de danse qui fait aussi office de chef d’orchestre, des rythmiques effectuées par les pieds, des gestuelles de mains (mudras) inspirées de l’iconographie de la religion hindoue, des postures de corps (karanas), etc. Il est à noter que le dieu des arts de la scène hindou est Brahmâ et que le dieu de la danse est Shiva. La danse cosmique de ce dernier exprime le cycle de la destruction et de la création de l’univers. Comme le Bharata Natyam, le Kathak est une danse généralement effectuée en solo. Il a commencé par être associé à une certaine sensualité (ce qui lui a donné mauvaise réputation jusqu’au 19e siècle). Le Kathak raconte une histoire via le mime et des rythmiques de pied complexes. Enfin, le Kathakali, originaire de la région de Kerala, une importante zone de commerce avec l’étranger où le multiculturalisme est de mise. Les danseurs ont le visage fortement peint, une bande de papier faisant office de barbe, un énorme couvre-chef et une tunique imposante, faisant ainsi référence aux divinités, démons et humains de l’ancien temps. La danse se fait pieds nus et comporte des passages où l’on prend appui sur l’extérieur du pied. Dans un programme complet de danse indienne, les trois formes peuvent se succéder au gré des musiques employées. Pour vous donner une idée de ce que j’ai décrit dans ce paragraphe, voici un exemple de Bharata Natyam : un extrait de « Pushpanjali », dansé par Savitha Sastry.

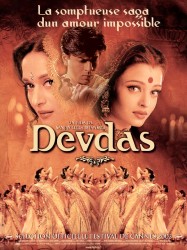

Mais venons-en au Bollywood. Le cinéma indien s’est développé depuis le début du 20e siècle un peu de la même manière que le cinéma américain. Des premiers films silencieux en noir et blanc, on est passé progressivement aux films de comédie musicale dans les années 1930 et 1940. C’est le caractère imaginaire et enluminé des films musicaux de cette époque qui a probablement aidé les populations indiennes à surmonter des périodes difficiles de l’histoire comme la Seconde Guerre mondiale et la partition des Indes en 1947. Cet âge d’or du cinéma indien dura jusque dans les années 1960 et vit naître la plupart des grands classiques. La croissance de l’aspect commercial de ces films à succès continua jusque dans les années 1970 où le terme « Bollywood » est pour la première fois utilisé. Ce néologisme est la concaténation du « B » de Bombay (ville la plus peuplée de l’Inde et de nos jours connue sous le nom de Mumbai) et de l’essentiel du mot « Hollywood », capitale du cinéma américain. Ainsi, le terme « Bollywood » se rapporte-t-il uniquement aux films créés à Bombay (et il y en a beaucoup ; ils ont souvent en Hindi, très populaires, et comportent des scènes chantées et dansées). Chaque autre région de l’Inde (et même au-delà) produisant des films est dotée d’un surnom composé selon les mêmes règles : Kollywood pour les films du quartier de Kodambakkam à Chennai (anciennement Madras, et sont en Tamil avec beaucoup d’action et de cascades), Lollywood pour les films du Pakistan tournés à Lahore, etc. Ainsi, les films Bollywood sont construits à grand renfort de costumes brillants, d’éclairages évolués, d’accessoires divers pour appuyer les chorégraphies chantées un peu comme les musicals hollywoodiens. Depuis le début des années 2000, Bollywood a été le producteur du plus grand nombre de films grand public par an (soit environ 1000 films chaque année), dépassant largement ce qui se fait aux USA.

Mais venons-en au Bollywood. Le cinéma indien s’est développé depuis le début du 20e siècle un peu de la même manière que le cinéma américain. Des premiers films silencieux en noir et blanc, on est passé progressivement aux films de comédie musicale dans les années 1930 et 1940. C’est le caractère imaginaire et enluminé des films musicaux de cette époque qui a probablement aidé les populations indiennes à surmonter des périodes difficiles de l’histoire comme la Seconde Guerre mondiale et la partition des Indes en 1947. Cet âge d’or du cinéma indien dura jusque dans les années 1960 et vit naître la plupart des grands classiques. La croissance de l’aspect commercial de ces films à succès continua jusque dans les années 1970 où le terme « Bollywood » est pour la première fois utilisé. Ce néologisme est la concaténation du « B » de Bombay (ville la plus peuplée de l’Inde et de nos jours connue sous le nom de Mumbai) et de l’essentiel du mot « Hollywood », capitale du cinéma américain. Ainsi, le terme « Bollywood » se rapporte-t-il uniquement aux films créés à Bombay (et il y en a beaucoup ; ils ont souvent en Hindi, très populaires, et comportent des scènes chantées et dansées). Chaque autre région de l’Inde (et même au-delà) produisant des films est dotée d’un surnom composé selon les mêmes règles : Kollywood pour les films du quartier de Kodambakkam à Chennai (anciennement Madras, et sont en Tamil avec beaucoup d’action et de cascades), Lollywood pour les films du Pakistan tournés à Lahore, etc. Ainsi, les films Bollywood sont construits à grand renfort de costumes brillants, d’éclairages évolués, d’accessoires divers pour appuyer les chorégraphies chantées un peu comme les musicals hollywoodiens. Depuis le début des années 2000, Bollywood a été le producteur du plus grand nombre de films grand public par an (soit environ 1000 films chaque année), dépassant largement ce qui se fait aux USA.

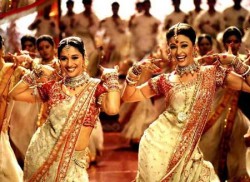

Dans les premiers films de Bollywood, les chorégraphies étaient basées sur la danse indienne traditionnelle ou classique, dont le Bharata Natyam et le Kathak. Petit à petit, l’influence américaine s’est fait ressentir dans ces danses. En particulier, des éléments des chorégraphies venues de Broadway et des clips passant sur les chaînes de télévision émises dans le monde entier (comme MTV, chaîne musicale « pour les jeunes ») ont peu à peu été intégrés pour ajouter de l’originalité et du spectaculaire dans les productions indiennes. Ces éléments sont donc principalement issus du jazz et du hip-hop. Chaque film raconte une histoire et les chorégraphies dansées sont là pour marquer une étape de l’histoire en question, il y a donc une mise en scène particulière dans chaque chorégraphie où l’histoire intervient. Par exemple, cela peut être une scène romantique entre une femme et un homme qui se rencontrent ou encore une dispute entre deux soeurs dans un décor un peu irréel. À titre d’exemple, j’inclus ci-dessous un exemple de danse Bollywood avec le titre « Bole Chudiyaan Bole Kangana » issu du film Kabhi Khushi Kabhie Gham, tourné en 2001.

Dans les premiers films de Bollywood, les chorégraphies étaient basées sur la danse indienne traditionnelle ou classique, dont le Bharata Natyam et le Kathak. Petit à petit, l’influence américaine s’est fait ressentir dans ces danses. En particulier, des éléments des chorégraphies venues de Broadway et des clips passant sur les chaînes de télévision émises dans le monde entier (comme MTV, chaîne musicale « pour les jeunes ») ont peu à peu été intégrés pour ajouter de l’originalité et du spectaculaire dans les productions indiennes. Ces éléments sont donc principalement issus du jazz et du hip-hop. Chaque film raconte une histoire et les chorégraphies dansées sont là pour marquer une étape de l’histoire en question, il y a donc une mise en scène particulière dans chaque chorégraphie où l’histoire intervient. Par exemple, cela peut être une scène romantique entre une femme et un homme qui se rencontrent ou encore une dispute entre deux soeurs dans un décor un peu irréel. À titre d’exemple, j’inclus ci-dessous un exemple de danse Bollywood avec le titre « Bole Chudiyaan Bole Kangana » issu du film Kabhi Khushi Kabhie Gham, tourné en 2001.

En plus des films Bollywood que l’on peut acheter sur DVD un peu partout dans le monde, il est possible de voir des chorégraphies de ce type, par exemple, dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » (d’ailleurs, il y en avait une dans l’émission de la saison 10 américaine diffusée la semaine dernière ; petite copie d’écran maison ci-contre…), mais aussi dans plusieurs spectacles montés par des troupes dans divers pays, dont la France. Ces spectacles à caractère « exotique » pour nous combinent des éléments favorisant l’évasion du quotidien (vêtements d’Inde, bijoux, danseuses aux cheveux longs et bruns, chants dans une autre langue, mouvements différents, etc.), constituant ainsi un certain stéréotype apprécié de nos jours. Cela explique donc l’engouement actuel pour la danse indienne moderne, et en particulier Bollywood, qui permet la création de cours dédiés dans les écoles de danse.

En plus des films Bollywood que l’on peut acheter sur DVD un peu partout dans le monde, il est possible de voir des chorégraphies de ce type, par exemple, dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » (d’ailleurs, il y en avait une dans l’émission de la saison 10 américaine diffusée la semaine dernière ; petite copie d’écran maison ci-contre…), mais aussi dans plusieurs spectacles montés par des troupes dans divers pays, dont la France. Ces spectacles à caractère « exotique » pour nous combinent des éléments favorisant l’évasion du quotidien (vêtements d’Inde, bijoux, danseuses aux cheveux longs et bruns, chants dans une autre langue, mouvements différents, etc.), constituant ainsi un certain stéréotype apprécié de nos jours. Cela explique donc l’engouement actuel pour la danse indienne moderne, et en particulier Bollywood, qui permet la création de cours dédiés dans les écoles de danse.

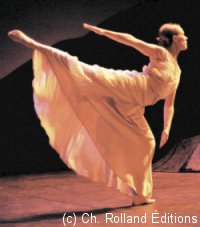

Il est vrai que je ne suis pas spécialiste de la danse contemporaine mais, comme vous le savez, je m’intéresse à toutes les formes de danse. Et c’est par le biais d’un projet de livre que l’on m’a proposé que je me suis intéressé à cette danseuse et chorégraphe qu’est Carolyn Carlson. Mais commençons par le début : Carolyn Carlson est née en 1943 à Oakland, en Californie, de parents d’origine finlandaise. Elle apprend la danse classique sur la Côte Ouest des États-Unis et passe sept années à l’Alwin Nikolais Dance Theatre à New York (1965-1971) d’où elle tirera une grande partie de sa vision de la danse. Elle arrive en France en 1971 où elle est danseuse étoile-chorégraphe au Ballet de l’Opéra de Paris, invitée par Rolf Liebermann. Son parcours professionnel la conduit ensuite en Italie où elle prend durant 4 ans la direction artistique du théâtre de La Fenice de Venise, puis de nouveau à Paris, au théâtre de la Ville. Ensuite, elle passe quelques années en Finlande et en Suède avant de revenir à Venise. Enfin, elle revient en France en 1999. D’abord à Paris où elle crée sa propre structure, y invitant régulièrement des artistes renommés comme Trisha Brown ou Lloyd Newson, puis parallèlement à Roubaix comme directrice artistique du Centre chorégraphique national.

Il est vrai que je ne suis pas spécialiste de la danse contemporaine mais, comme vous le savez, je m’intéresse à toutes les formes de danse. Et c’est par le biais d’un projet de livre que l’on m’a proposé que je me suis intéressé à cette danseuse et chorégraphe qu’est Carolyn Carlson. Mais commençons par le début : Carolyn Carlson est née en 1943 à Oakland, en Californie, de parents d’origine finlandaise. Elle apprend la danse classique sur la Côte Ouest des États-Unis et passe sept années à l’Alwin Nikolais Dance Theatre à New York (1965-1971) d’où elle tirera une grande partie de sa vision de la danse. Elle arrive en France en 1971 où elle est danseuse étoile-chorégraphe au Ballet de l’Opéra de Paris, invitée par Rolf Liebermann. Son parcours professionnel la conduit ensuite en Italie où elle prend durant 4 ans la direction artistique du théâtre de La Fenice de Venise, puis de nouveau à Paris, au théâtre de la Ville. Ensuite, elle passe quelques années en Finlande et en Suède avant de revenir à Venise. Enfin, elle revient en France en 1999. D’abord à Paris où elle crée sa propre structure, y invitant régulièrement des artistes renommés comme Trisha Brown ou Lloyd Newson, puis parallèlement à Roubaix comme directrice artistique du Centre chorégraphique national. La conception de la danse de Carolyn Carlson intègre à la fois une dimension philosophique et une dimension spirituelle. D’ailleurs, elle parle elle-même de « poésie virtuelle ». La poésie est en effet un exercice qu’elle pratique aussi en dehors de la danse puisqu’elle est l’auteur de plusieurs livres de poèmes et calligraphies. Son approche de la danse contemporaine privilégie l’improvisation et les solos dans un univers souvent très dépouillé et minimaliste. On y retrouve un peu l’esprit de la calligraphie asiatique où tout s’exprime en quelques coups de pinceau et un peu d’encre de Chine. Depuis 40 ans, Carolyn Carlson a influencé de manière importante la danse contemporaine en Europe et ses créations font le tour du monde. Sa première pièce, « Density 21.5 », est montée en Avignon en 1972. Depuis, elle a créé plus de 100 pièces, dont certaines comme « Blue Lady » (1983), « Signes » (1997, et qui a remporté une victoire de la musique en 1998) ou encore « Mundus Imaginalis » (2010) ont marqué les esprits. Entre autres distinctions, elle a été décorée des insignes de chevalier de la légion d’honneur en 2000, puis de celles de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres le 20 mars 2013. Elle a également été la première chorégraphe à recevoir le lion d’or à la Biennale de Venise en 2006 À l’âge de 70 ans, Carolyn Carlson est actuellement à la tête du Centre chorégraphique national (CCN) de Roubaix et du Nord-Pas-de-Calais et sera remplacée par Olivier Dubois le 1er janvier 2014. Par ailleurs, elle dirige l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson une structure internationale créée en 1999 dans les locaux de la Cartoucherie de Paris.

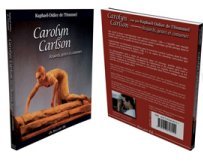

La conception de la danse de Carolyn Carlson intègre à la fois une dimension philosophique et une dimension spirituelle. D’ailleurs, elle parle elle-même de « poésie virtuelle ». La poésie est en effet un exercice qu’elle pratique aussi en dehors de la danse puisqu’elle est l’auteur de plusieurs livres de poèmes et calligraphies. Son approche de la danse contemporaine privilégie l’improvisation et les solos dans un univers souvent très dépouillé et minimaliste. On y retrouve un peu l’esprit de la calligraphie asiatique où tout s’exprime en quelques coups de pinceau et un peu d’encre de Chine. Depuis 40 ans, Carolyn Carlson a influencé de manière importante la danse contemporaine en Europe et ses créations font le tour du monde. Sa première pièce, « Density 21.5 », est montée en Avignon en 1972. Depuis, elle a créé plus de 100 pièces, dont certaines comme « Blue Lady » (1983), « Signes » (1997, et qui a remporté une victoire de la musique en 1998) ou encore « Mundus Imaginalis » (2010) ont marqué les esprits. Entre autres distinctions, elle a été décorée des insignes de chevalier de la légion d’honneur en 2000, puis de celles de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres le 20 mars 2013. Elle a également été la première chorégraphe à recevoir le lion d’or à la Biennale de Venise en 2006 À l’âge de 70 ans, Carolyn Carlson est actuellement à la tête du Centre chorégraphique national (CCN) de Roubaix et du Nord-Pas-de-Calais et sera remplacée par Olivier Dubois le 1er janvier 2014. Par ailleurs, elle dirige l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson une structure internationale créée en 1999 dans les locaux de la Cartoucherie de Paris. Carolyn Carlson est le sujet d’un tout nouveau livre de photographies, « Carolyn Carlson – Regards, gestes et costumes », écrit et photographié par Raphaël-Didier de l’Hommel. Ce livre tout en couleurs a deux particularités, outre ses photographies exclusives et uniques : la première est de présenter 7 calligraphies réalisées par Carolyn Carlson elle-même (dont une inédite), la seconde est d’être en édition bilingue français-anglais. J’ai moi-même beaucoup travaillé sur ce livre avec l’auteur afin d’aboutir à un livre d’un format pratique (contrairement à d’autres livres déjà édités précédemment ailleurs) et visuellement agréable à parcourir.

Carolyn Carlson est le sujet d’un tout nouveau livre de photographies, « Carolyn Carlson – Regards, gestes et costumes », écrit et photographié par Raphaël-Didier de l’Hommel. Ce livre tout en couleurs a deux particularités, outre ses photographies exclusives et uniques : la première est de présenter 7 calligraphies réalisées par Carolyn Carlson elle-même (dont une inédite), la seconde est d’être en édition bilingue français-anglais. J’ai moi-même beaucoup travaillé sur ce livre avec l’auteur afin d’aboutir à un livre d’un format pratique (contrairement à d’autres livres déjà édités précédemment ailleurs) et visuellement agréable à parcourir. L’auteur, quant à lui, est un admirateur du travail de Carolyn Carlson de longue date, puisque les photos qu’il présente ont été prises entre 1980 et 2010. Il a été le témoin de séances d’improvisation exceptionnelles dans divers pays d’Europe, qu’il a pu photographier de manière privilégiée. J’avoue que c’était pour moi un travail important puisqu’il s’agit du premier livre en couleur que j’édite. L’erreur n’était pas permise, mais je sais de source sûre (et directe…) que Carolyn Carlson a beaucoup apprécié le travail réalisé sur ce livre et je ne doute pas qu’il plaira également à tous ceux qui aiment cette danseuse/chorégraphe ainsi que son travail. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter le

L’auteur, quant à lui, est un admirateur du travail de Carolyn Carlson de longue date, puisque les photos qu’il présente ont été prises entre 1980 et 2010. Il a été le témoin de séances d’improvisation exceptionnelles dans divers pays d’Europe, qu’il a pu photographier de manière privilégiée. J’avoue que c’était pour moi un travail important puisqu’il s’agit du premier livre en couleur que j’édite. L’erreur n’était pas permise, mais je sais de source sûre (et directe…) que Carolyn Carlson a beaucoup apprécié le travail réalisé sur ce livre et je ne doute pas qu’il plaira également à tous ceux qui aiment cette danseuse/chorégraphe ainsi que son travail. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter le

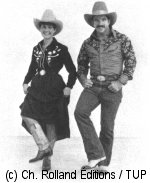

De nos jours, parler de danse en ligne, de line dance ou encore de danse country est bien souvent équivalent. Pourtant, il y a un peu d’abus de langage là-dedans. Même si le retour de la danse en ligne sur le devant de la scène française est principalement dû à une certaine ferveur autour de la musique country américaine dans les années 1990, toute danse en ligne n’est pas forcément country. À l’inverse, toute danse country & western n’est pas forcément de la danse en ligne. La danse country & western est en réalité une famille de danses qui sont pratiquées au son de la musique traditionnelle country américaine. On y trouve des danses en couple (dont le two-step ou des variantes de polka), des danses à deux (les « partner dances » où la notion d’homme/femme est moins prononcée) et donc des danses en ligne. Comme je l’ai déjà expliqué lors de la présentation du livre de Ralph Giordano « La danse country & western », cette famille de danse vient de loin et hérite du mélange culturel des Européens (Anglais, Irlandais, etc.) qui ont émigré vers le nouveau continent par le passé. Ainsi, le fait de « danser la country » va-t-il plus loin que danser en ligne.

De nos jours, parler de danse en ligne, de line dance ou encore de danse country est bien souvent équivalent. Pourtant, il y a un peu d’abus de langage là-dedans. Même si le retour de la danse en ligne sur le devant de la scène française est principalement dû à une certaine ferveur autour de la musique country américaine dans les années 1990, toute danse en ligne n’est pas forcément country. À l’inverse, toute danse country & western n’est pas forcément de la danse en ligne. La danse country & western est en réalité une famille de danses qui sont pratiquées au son de la musique traditionnelle country américaine. On y trouve des danses en couple (dont le two-step ou des variantes de polka), des danses à deux (les « partner dances » où la notion d’homme/femme est moins prononcée) et donc des danses en ligne. Comme je l’ai déjà expliqué lors de la présentation du livre de Ralph Giordano « La danse country & western », cette famille de danse vient de loin et hérite du mélange culturel des Européens (Anglais, Irlandais, etc.) qui ont émigré vers le nouveau continent par le passé. Ainsi, le fait de « danser la country » va-t-il plus loin que danser en ligne. Pour ce qui est de la danse en ligne à proprement parler, cette forme de danse existe depuis très longtemps. Certaines danses traditionnelles françaises se dansent même en ligne (le Brise Pied, par exemple) et les danses traditionnelles en chaîne ou en cercle sont aussi quelque part une déclinaison des danses en ligne. L’une des danses en ligne américaine les plus anciennes pourrait être le Shim Sham des années swing (1930-1940) qui était dansé aussi bien par les danseurs de claquettes que les danseurs de swing. J’y ai déjà consacré un article dans ce blog. D’autres danses en ligne existent à la même époque, mais on a essentiellement retenu les danses des années 60 comme le madison (même si, aujourd’hui en France, nous ne le dansons plus de la même façon qu’à l’époque) ou encore le hully gully.

Pour ce qui est de la danse en ligne à proprement parler, cette forme de danse existe depuis très longtemps. Certaines danses traditionnelles françaises se dansent même en ligne (le Brise Pied, par exemple) et les danses traditionnelles en chaîne ou en cercle sont aussi quelque part une déclinaison des danses en ligne. L’une des danses en ligne américaine les plus anciennes pourrait être le Shim Sham des années swing (1930-1940) qui était dansé aussi bien par les danseurs de claquettes que les danseurs de swing. J’y ai déjà consacré un article dans ce blog. D’autres danses en ligne existent à la même époque, mais on a essentiellement retenu les danses des années 60 comme le madison (même si, aujourd’hui en France, nous ne le dansons plus de la même façon qu’à l’époque) ou encore le hully gully. Avec la période de la danse en solo (« free style »), les danses en ligne chorégraphiées ont été moins populaires. Puis est elles sont revenues durant la période disco avec des enchaînements comme le Bus Stop et ce que l’on voit dans le film « La Fièvre du samedi soir » avec John Travolta.

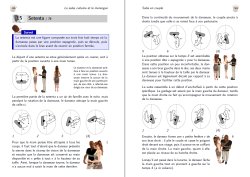

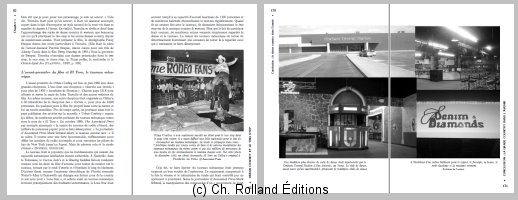

Avec la période de la danse en solo (« free style »), les danses en ligne chorégraphiées ont été moins populaires. Puis est elles sont revenues durant la période disco avec des enchaînements comme le Bus Stop et ce que l’on voit dans le film « La Fièvre du samedi soir » avec John Travolta. « La danse (country) en ligne » est donc un livre de technique de line dance. Le premier chapitre introduit la danse en ligne dans l’histoire des danses et donne quelques conseils pour les débutants. Le second chapitre présente toutes les techniques et notions qui servent de base à l’apprentissage des danses qui sont présentées dans le reste de l’ouvrage. Cela va du simple pas de marche avec la gestion du poids du corps, au sailor step en passant par le grapevine, le hook et le heel split. Après ces descriptions, ne viennent pas moins de 37 danses parmi les plus dansées dans les bals country et les soirées de line dance de nos jours en France. Ce sont principalement les grands classiques (Electric Slide, Tush Push, Hooked on Country) et certaines autres danses servant de prétexte à l’apprentissage progressif de certaines techniques et déplacements (en particulier certaines danses de la série AB de Val Myers). Il y a même des danses récentes comme Foxy Girl.

« La danse (country) en ligne » est donc un livre de technique de line dance. Le premier chapitre introduit la danse en ligne dans l’histoire des danses et donne quelques conseils pour les débutants. Le second chapitre présente toutes les techniques et notions qui servent de base à l’apprentissage des danses qui sont présentées dans le reste de l’ouvrage. Cela va du simple pas de marche avec la gestion du poids du corps, au sailor step en passant par le grapevine, le hook et le heel split. Après ces descriptions, ne viennent pas moins de 37 danses parmi les plus dansées dans les bals country et les soirées de line dance de nos jours en France. Ce sont principalement les grands classiques (Electric Slide, Tush Push, Hooked on Country) et certaines autres danses servant de prétexte à l’apprentissage progressif de certaines techniques et déplacements (en particulier certaines danses de la série AB de Val Myers). Il y a même des danses récentes comme Foxy Girl. Enfin, le dernier chapitre aborde tous les aspects musicaux liés à la pratique de la line dance : suggestion de titres, calcul de la vitesse, reconnaissance du style, utilisation des tags et restarts. Bref, c’est un ouvrage complet dont la grande originalité est de présenter chaque pas sous forme illustrée : chaque mouvement d’une danse est présenté à la fois sous la forme d’un schéma et sous la forme d’une description textuelle. Aucun livre en français ne propose ce genre de représentation à ce jour.

Enfin, le dernier chapitre aborde tous les aspects musicaux liés à la pratique de la line dance : suggestion de titres, calcul de la vitesse, reconnaissance du style, utilisation des tags et restarts. Bref, c’est un ouvrage complet dont la grande originalité est de présenter chaque pas sous forme illustrée : chaque mouvement d’une danse est présenté à la fois sous la forme d’un schéma et sous la forme d’une description textuelle. Aucun livre en français ne propose ce genre de représentation à ce jour.

Isadora Duncan est née à San Francisco, aux États-Unis en 1877. Son père était banquier et grand amateur d’art de manière générale, avec une sensibilité particulière pour la culture grecque antique, et sa mère était musicienne. Suite au divorce de ses parents vers 1880, Isadora et sa famille déménagèrent à Oakland. La petite famille vécut pauvrement et les filles durent donner quelques cours de danse à d’autres enfants du quartier durant leur adolescence afin de compléter les revenus de la mère de famille. En 1895, à l’âge de 18 ans, Isadora Duncan intégra la Augustin Daly’s theater company à New York, mais la danse classique ne lui donnait aucune réelle satisfaction. Sous l’impulsion d’Isadora et pour développer la conception de la danse de celle-ci, toute la famille déménagea pour Londres en 1899, puis quelques mois plus tard pour Paris. Dans ces deux villes, les vestiges grecs des musées (le British Museum et le Louvre) passionnèrent Isadora. On dit qu’à cette époque elle dansait en imitant les positions des peintures de vases antiques tandis que son frère Raymond la photographiait. Ses spectacles de danse étaient basés sur une interprétation de morceaux de musique classique comme le Beau Danube bleu de Strauss, la Marche funéraire de Chopin ou encore la Symphonie Pathétique de Tchaïkovsky.

Isadora Duncan est née à San Francisco, aux États-Unis en 1877. Son père était banquier et grand amateur d’art de manière générale, avec une sensibilité particulière pour la culture grecque antique, et sa mère était musicienne. Suite au divorce de ses parents vers 1880, Isadora et sa famille déménagèrent à Oakland. La petite famille vécut pauvrement et les filles durent donner quelques cours de danse à d’autres enfants du quartier durant leur adolescence afin de compléter les revenus de la mère de famille. En 1895, à l’âge de 18 ans, Isadora Duncan intégra la Augustin Daly’s theater company à New York, mais la danse classique ne lui donnait aucune réelle satisfaction. Sous l’impulsion d’Isadora et pour développer la conception de la danse de celle-ci, toute la famille déménagea pour Londres en 1899, puis quelques mois plus tard pour Paris. Dans ces deux villes, les vestiges grecs des musées (le British Museum et le Louvre) passionnèrent Isadora. On dit qu’à cette époque elle dansait en imitant les positions des peintures de vases antiques tandis que son frère Raymond la photographiait. Ses spectacles de danse étaient basés sur une interprétation de morceaux de musique classique comme le Beau Danube bleu de Strauss, la Marche funéraire de Chopin ou encore la Symphonie Pathétique de Tchaïkovsky. Plus tard dans sa vie, après l’avoir déjà fait en France et en Allemagne, Isadora Duncan créa sa propre école de danse à Moscou, motivée par la promesse du gouvernement russe de lui apporter son soutien. Une fois l’école bâtie, le soutien en question ne vint pas et elle dut reprendre le chemin de la scène. Le rêve d’Isadora Duncan était de pouvoir enseigner à des enfants qui, à leur tour, auraient enseigné à d’autres enfants. Isadora Duncan est décédée alors qu’elle était dans une automobile en 1927 à l’âge de 50 ans, étranglée par son écharpe. Ses cendres se trouvent au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Plus tard dans sa vie, après l’avoir déjà fait en France et en Allemagne, Isadora Duncan créa sa propre école de danse à Moscou, motivée par la promesse du gouvernement russe de lui apporter son soutien. Une fois l’école bâtie, le soutien en question ne vint pas et elle dut reprendre le chemin de la scène. Le rêve d’Isadora Duncan était de pouvoir enseigner à des enfants qui, à leur tour, auraient enseigné à d’autres enfants. Isadora Duncan est décédée alors qu’elle était dans une automobile en 1927 à l’âge de 50 ans, étranglée par son écharpe. Ses cendres se trouvent au cimetière du Père-Lachaise à Paris. L’un des adeptes de la manière de danser d’Isadora Duncan, François Malkovsky, était ami avec l’un des frères de celle-ci, Raymond Duncan. Venu en France pour travailler le chant lyrique, il se découvrit à son contact une vocation pour la danse. Il finit par enseigner lui-même la danse libre dans les écoles et les cours d’éducation physique, imaginant ainsi une approche pédagogique du mouvement naturel humain au sein de la « danse libre » telle qu’elle a été initiée par Isadora Duncan. François Malkovsky est décédé en 1982 en France, à Laon, et son approche de la danse libre continue de se transmettre dans de nombreuses villes.

L’un des adeptes de la manière de danser d’Isadora Duncan, François Malkovsky, était ami avec l’un des frères de celle-ci, Raymond Duncan. Venu en France pour travailler le chant lyrique, il se découvrit à son contact une vocation pour la danse. Il finit par enseigner lui-même la danse libre dans les écoles et les cours d’éducation physique, imaginant ainsi une approche pédagogique du mouvement naturel humain au sein de la « danse libre » telle qu’elle a été initiée par Isadora Duncan. François Malkovsky est décédé en 1982 en France, à Laon, et son approche de la danse libre continue de se transmettre dans de nombreuses villes. Cela m’amène à vous parler d’un des livres sur lesquels j’ai travaillé ces dernières semaines et qui a, entre autres activités, retardé le redémarrage de l’écriture d’articles pour le blog que vous consultez. Ce livre, écrit par Anne-Marie Bruyant (qui enseigne la danse libre depuis de nombreuses années), s’intitule « La danse libre » avec pour sous-titre « Sur les traces d’Isadora Duncan et de François Malkovsky ». Je pense qu’à l’éclairage des lignes ci-dessus vous aurez deviné ce dont il parle et que le terme « danse libre » ne fait pas référence au fait d’improviser dans n’importe quel style de danse.

Cela m’amène à vous parler d’un des livres sur lesquels j’ai travaillé ces dernières semaines et qui a, entre autres activités, retardé le redémarrage de l’écriture d’articles pour le blog que vous consultez. Ce livre, écrit par Anne-Marie Bruyant (qui enseigne la danse libre depuis de nombreuses années), s’intitule « La danse libre » avec pour sous-titre « Sur les traces d’Isadora Duncan et de François Malkovsky ». Je pense qu’à l’éclairage des lignes ci-dessus vous aurez deviné ce dont il parle et que le terme « danse libre » ne fait pas référence au fait d’improviser dans n’importe quel style de danse. En réalité, ce livre n’est ni un livre sur l’histoire de la danse libre, ni un livre de technique permettant d’apprendre la danse libre chez soi. C’est un ouvrage qui, même si les aspects précédemment cités sont en partie présents, tente d’expliquer les bases de la danse libre, vues de l’intérieur. En effet, la danse libre permet de s’exprimer en toute liberté et en adéquation avec la nature profonde du corps humain, mais elle peut aussi constituer un cheminement intérieur vers un certain bien-être. Le principe est de ne pas forcer le corps dans des positions extrêmes (comme les pointes de la danse classique) et de faire se succéder des mouvements et positions qui correspondent à celle que le corps humain peut faire sans aucune contrainte.

En réalité, ce livre n’est ni un livre sur l’histoire de la danse libre, ni un livre de technique permettant d’apprendre la danse libre chez soi. C’est un ouvrage qui, même si les aspects précédemment cités sont en partie présents, tente d’expliquer les bases de la danse libre, vues de l’intérieur. En effet, la danse libre permet de s’exprimer en toute liberté et en adéquation avec la nature profonde du corps humain, mais elle peut aussi constituer un cheminement intérieur vers un certain bien-être. Le principe est de ne pas forcer le corps dans des positions extrêmes (comme les pointes de la danse classique) et de faire se succéder des mouvements et positions qui correspondent à celle que le corps humain peut faire sans aucune contrainte.  C’est donc une forme de danse toute en douceur qui peut très bien convenir aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées et elle peut se faire avec ou sans accessoires (balles, bâtons, etc.). S’il est clair que ce n’est pas une manière de danser spectaculaire (mais il existe des chorégraphies et des spectacles de danse libre), le travail se fait à la fois intérieurement, en s’accordant avec la musique et avec sa nature propre, et extérieurement, en oubliant certaines déformations qu’occasionne la vie moderne. Par exemple, il est courant que les personnes débutant la danse libre découvrent qu’ils ne savent pas vraiment marcher et que leur marche de tous les jours pour aller au travail induit des contraintes inconscientes à leur corps. Ceci n’est qu’un exemple de ce que le livre d’Anne-Marie Bruyant explique et j’ai pu découvrir dans cet ouvrage une approche de la danse plus spirituelle que dans d’autres formes de danse. Il est difficile d’expliquer tout cela dans un petit paragraphe comme ici, je vous laisse vous faire votre propre idée en lisant ce livre qui comporte de nombreuses photographies de danse libre aussi bien issues d’archives que prises récemment.

C’est donc une forme de danse toute en douceur qui peut très bien convenir aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées et elle peut se faire avec ou sans accessoires (balles, bâtons, etc.). S’il est clair que ce n’est pas une manière de danser spectaculaire (mais il existe des chorégraphies et des spectacles de danse libre), le travail se fait à la fois intérieurement, en s’accordant avec la musique et avec sa nature propre, et extérieurement, en oubliant certaines déformations qu’occasionne la vie moderne. Par exemple, il est courant que les personnes débutant la danse libre découvrent qu’ils ne savent pas vraiment marcher et que leur marche de tous les jours pour aller au travail induit des contraintes inconscientes à leur corps. Ceci n’est qu’un exemple de ce que le livre d’Anne-Marie Bruyant explique et j’ai pu découvrir dans cet ouvrage une approche de la danse plus spirituelle que dans d’autres formes de danse. Il est difficile d’expliquer tout cela dans un petit paragraphe comme ici, je vous laisse vous faire votre propre idée en lisant ce livre qui comporte de nombreuses photographies de danse libre aussi bien issues d’archives que prises récemment.

Ce livre a pour titre « Les Sourieurs de l’Opéra ». Lorsque son auteur, Aurore Rivals, m’a proposé son manuscrit il y a plusieurs mois, je me suis dit qu’il y avait dans ce texte une originalité de ton mêlée à une action qui se déroule dans le monde du ballet classique. Après la lecture de ce texte initial, j’ai donc décidé d’accepter ce projet, ainsi que le travail d’accompagnement que tout éditeur se doit de faire pour mener un auteur à « accoucher » de son texte sous une forme commercialisable. Le rôle d’un éditeur digne de ce nom (aussi spécialisé soit-il dans un domaine, comme moi dans la danse) est d’être présent aux côtés de son auteur et de le complémenter dans un échange de points de vue constructif basé sur le texte d’origine et les contraintes d’une publication au grand public. Il est rare qu’un auteur sorte d’une traite un texte parfait (et encore… peut-on considérer qu’un texte est un jour parfait ?), à moins d’en être à plus de vingt ouvrages publiés et mûrement revus en étroite collaboration avec un correcteur. L’expérience fait qu’un auteur s’améliore au fil de ses ouvrages. Bref, nous avons travaillé de concert sur ce texte qui a été repris plusieurs fois afin d’aboutir au livre qui va sortir mi-mars 2012.

Ce livre a pour titre « Les Sourieurs de l’Opéra ». Lorsque son auteur, Aurore Rivals, m’a proposé son manuscrit il y a plusieurs mois, je me suis dit qu’il y avait dans ce texte une originalité de ton mêlée à une action qui se déroule dans le monde du ballet classique. Après la lecture de ce texte initial, j’ai donc décidé d’accepter ce projet, ainsi que le travail d’accompagnement que tout éditeur se doit de faire pour mener un auteur à « accoucher » de son texte sous une forme commercialisable. Le rôle d’un éditeur digne de ce nom (aussi spécialisé soit-il dans un domaine, comme moi dans la danse) est d’être présent aux côtés de son auteur et de le complémenter dans un échange de points de vue constructif basé sur le texte d’origine et les contraintes d’une publication au grand public. Il est rare qu’un auteur sorte d’une traite un texte parfait (et encore… peut-on considérer qu’un texte est un jour parfait ?), à moins d’en être à plus de vingt ouvrages publiés et mûrement revus en étroite collaboration avec un correcteur. L’expérience fait qu’un auteur s’améliore au fil de ses ouvrages. Bref, nous avons travaillé de concert sur ce texte qui a été repris plusieurs fois afin d’aboutir au livre qui va sortir mi-mars 2012. Je vous livre ici le texte de la quatrième de couverture de ce livre d’Aurore Rivals.

Je vous livre ici le texte de la quatrième de couverture de ce livre d’Aurore Rivals. Le sourire est leur métier, la danse est leur passion : Nils, Chrissy et Cillian sont les danseurs étoiles de l’Opéra. Nils se prend pour la réincarnation de Maximilien Robespierre et mène sa révolution très personnelle aussi bien à l’Opéra que dans sa vie intime. Eddy, le maître de ballet, homme sombre et solitaire, porte sur le monde un regard d’une extrême lucidité. Il sait déjouer les comédies humaines, celle des autres comme la sienne, mais son esprit trop clairvoyant finira par avoir raison de lui. Ce roman nous fait découvrir des éclats de vie de ces personnages qui, à leur manière, font leur révolution dans l’univers de l’Opéra et du ballet classique. Les interprètes du Lac des Cygnes vont ainsi peu à peu dévoiler le côté blanc et le côté noir de leur existence.

Le sourire est leur métier, la danse est leur passion : Nils, Chrissy et Cillian sont les danseurs étoiles de l’Opéra. Nils se prend pour la réincarnation de Maximilien Robespierre et mène sa révolution très personnelle aussi bien à l’Opéra que dans sa vie intime. Eddy, le maître de ballet, homme sombre et solitaire, porte sur le monde un regard d’une extrême lucidité. Il sait déjouer les comédies humaines, celle des autres comme la sienne, mais son esprit trop clairvoyant finira par avoir raison de lui. Ce roman nous fait découvrir des éclats de vie de ces personnages qui, à leur manière, font leur révolution dans l’univers de l’Opéra et du ballet classique. Les interprètes du Lac des Cygnes vont ainsi peu à peu dévoiler le côté blanc et le côté noir de leur existence.

Et voici un court extrait pour vous en donner une idée. (p. 19)

Et voici un court extrait pour vous en donner une idée. (p. 19) Les Sourieurs, ce sont ces danseurs que nous voyons sur scène, au sourire permanent, qui semblent danser avec élégance mais sans effort des pièces imposant la difficile discipline du ballet classique comme « Le Lac des Cygnes ». Ils passent une bonne partie de leur temps à l’Opéra, mais ils ont aussi leur vie en dehors de la scène. Certains comme Nils ont même une conception très personnelle de la vie. Mais que savons-nous de ces artistes, au fond ? Que peut-il bien se passer dans leur vie en dehors des deux heures que dure le spectacle que nous regardons, médusés sur notre siège ? « Les Sourieurs de l’Opéra » nous parle de certains de ces personnages qui, finalement, sont comme nous : ils mangent, ils dorment, ils ont des sentiments, des joies, des peines. Aurore Rivals, musicienne de formation, tire en partie son inspiration du fait d’avoir côtoyé des danseuses et des danseurs durant des années entières. Elle les a observés, elle les dépeint avec un regard facétieux qui, parfois, nous fait sourire et, d’autres fois, nous émeut. Le ton qu’elle emploie est loin du babillage mielleux pour petites filles que l’on lit habituellement autour des ballerines et des ballets classiques. C’est un ton et une histoire modernes, réalistes, avec des personnages attachants. J’espère que vous aurez envie de découvrir ce livre de 144 pages à prix abordable (aux alentours de 12 euros) et de le faire découvrir autour de vous. D’ailleurs, vous pouvez retrouver la

Les Sourieurs, ce sont ces danseurs que nous voyons sur scène, au sourire permanent, qui semblent danser avec élégance mais sans effort des pièces imposant la difficile discipline du ballet classique comme « Le Lac des Cygnes ». Ils passent une bonne partie de leur temps à l’Opéra, mais ils ont aussi leur vie en dehors de la scène. Certains comme Nils ont même une conception très personnelle de la vie. Mais que savons-nous de ces artistes, au fond ? Que peut-il bien se passer dans leur vie en dehors des deux heures que dure le spectacle que nous regardons, médusés sur notre siège ? « Les Sourieurs de l’Opéra » nous parle de certains de ces personnages qui, finalement, sont comme nous : ils mangent, ils dorment, ils ont des sentiments, des joies, des peines. Aurore Rivals, musicienne de formation, tire en partie son inspiration du fait d’avoir côtoyé des danseuses et des danseurs durant des années entières. Elle les a observés, elle les dépeint avec un regard facétieux qui, parfois, nous fait sourire et, d’autres fois, nous émeut. Le ton qu’elle emploie est loin du babillage mielleux pour petites filles que l’on lit habituellement autour des ballerines et des ballets classiques. C’est un ton et une histoire modernes, réalistes, avec des personnages attachants. J’espère que vous aurez envie de découvrir ce livre de 144 pages à prix abordable (aux alentours de 12 euros) et de le faire découvrir autour de vous. D’ailleurs, vous pouvez retrouver la

Comme la période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, je continue à parler de produits culturels qui peuvent faire office de cadeau pour vos proches (ou que vous pouvez vous faire offrir). En ce moment et comme chaque année à cette période, je vois dans les rayons des coffrets DVD ou Blu-ray thématiques regroupant plusieurs films en relation avec le thème de la danse. Je vais donc en profiter pour aborder l’un deux regroupant les 3 opus de la série « Sexy Dance » avant de vous lister rapidement d’autres coffrets disponibles actuellement. D’une manière générale, disons que la série des « Sexy Dance » porte sur la danse hip-hop, mais que d’autres danses comme la salsa et la tango y font une courte apparition (et pas toujours dansées comme on pourrait l’espérer). Pour le reste, voici un tour d’horizon de chaque film.

Comme la période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, je continue à parler de produits culturels qui peuvent faire office de cadeau pour vos proches (ou que vous pouvez vous faire offrir). En ce moment et comme chaque année à cette période, je vois dans les rayons des coffrets DVD ou Blu-ray thématiques regroupant plusieurs films en relation avec le thème de la danse. Je vais donc en profiter pour aborder l’un deux regroupant les 3 opus de la série « Sexy Dance » avant de vous lister rapidement d’autres coffrets disponibles actuellement. D’une manière générale, disons que la série des « Sexy Dance » porte sur la danse hip-hop, mais que d’autres danses comme la salsa et la tango y font une courte apparition (et pas toujours dansées comme on pourrait l’espérer). Pour le reste, voici un tour d’horizon de chaque film. « Sexy Dance 1 » (2006, réalisé par Anne Fletcher).

« Sexy Dance 1 » (2006, réalisé par Anne Fletcher). « Sexy Dance 2 » (2007, réalisé par Jon Chu).

« Sexy Dance 2 » (2007, réalisé par Jon Chu). « Sexy Dance 3 (3D) » (2010, réalisé par Jon Chu).

« Sexy Dance 3 (3D) » (2010, réalisé par Jon Chu). À noter que Sexy Dance 4 est prévu pour 2012 chez les studios Summit Entertainment. Un tournage effectué à Miami et donc un décor de plage en perspective… Il est probable qu’il aura pour titre « Step Up 4 Ever » aux USA et donc « Sexy Dance 4 Ever » en France… Enfin, dernier DVD disponible dans cette thématique de « Sexy Dance » : « Sexy Dance, le studio ». On nous avait déjà fait le coup avec « Dirty Dancing », mais cette fois-ci le contenu du DVD est proche de l’esprit du film. Il s’agit en effet d’un DVD d’apprentissage pour danser le hip-hop sous différents styles (locking, break, etc.). À chaque style proposé sont associés une chorégraphie et un décor différent (la boîte de nuit et ses lumières, le studio de danse à l’américaine, la rue). Ce DVD a été associé à l’opus 3 de la série des « Sexy Dance » et on y retrouve la danse dans une grosse flaque d’eau… Les chorégraphies me semblent plutôt bien expliquées, même si l’on n’est pas obligé d’adhérer à tous les styles présentés.

À noter que Sexy Dance 4 est prévu pour 2012 chez les studios Summit Entertainment. Un tournage effectué à Miami et donc un décor de plage en perspective… Il est probable qu’il aura pour titre « Step Up 4 Ever » aux USA et donc « Sexy Dance 4 Ever » en France… Enfin, dernier DVD disponible dans cette thématique de « Sexy Dance » : « Sexy Dance, le studio ». On nous avait déjà fait le coup avec « Dirty Dancing », mais cette fois-ci le contenu du DVD est proche de l’esprit du film. Il s’agit en effet d’un DVD d’apprentissage pour danser le hip-hop sous différents styles (locking, break, etc.). À chaque style proposé sont associés une chorégraphie et un décor différent (la boîte de nuit et ses lumières, le studio de danse à l’américaine, la rue). Ce DVD a été associé à l’opus 3 de la série des « Sexy Dance » et on y retrouve la danse dans une grosse flaque d’eau… Les chorégraphies me semblent plutôt bien expliquées, même si l’on n’est pas obligé d’adhérer à tous les styles présentés.

La salsa cubaine (dite « salsa de casino ») est très différente de la salsa portoricaine. La première est bien ancrée dans ses racines afro-caribéennes alors que la seconde a plutôt été développée à New York et est fortement influencée par les danses pratiquées par les blancs. Comme son nom l’indique, la salsa cubaine vient de Cuba, une île à l’histoire assez tumultueuse et où vit une population assez importante de personnes défavorisées. On dit que les Cubains dansent la salsa tous les jours en rentrant du travail et, comme le chômage y est particulièrement présent, c’est dire s’ils peuvent commencer à danser tôt dans la journée… Bref, blague à part, la salsa est ancrée dans la culture cubaine et c’est sur cette manière de danser la salsa que porte le livre.

La salsa cubaine (dite « salsa de casino ») est très différente de la salsa portoricaine. La première est bien ancrée dans ses racines afro-caribéennes alors que la seconde a plutôt été développée à New York et est fortement influencée par les danses pratiquées par les blancs. Comme son nom l’indique, la salsa cubaine vient de Cuba, une île à l’histoire assez tumultueuse et où vit une population assez importante de personnes défavorisées. On dit que les Cubains dansent la salsa tous les jours en rentrant du travail et, comme le chômage y est particulièrement présent, c’est dire s’ils peuvent commencer à danser tôt dans la journée… Bref, blague à part, la salsa est ancrée dans la culture cubaine et c’est sur cette manière de danser la salsa que porte le livre. Il faut préciser que la salsa cubaine s’est développée en Europe (et aux USA) en partie grâce à des enseignants de danse en couple qui maîtrisaient déjà les danses de salon (ou au moins les danses sportives latines) et le mambo. Ma compréhension est qu’en regardant danser des Cubains exilés, ces enseignants ont interprété les mouvements et déplacements qu’ils voyaient à travers les techniques rodées qu’ils connaissaient. Ils ont alors abouti à une salsa cubaine basée sur le « pas de salsa » que tout le monde connaît (arrière-revient-assemble, arrière-revient-assemble).

Il faut préciser que la salsa cubaine s’est développée en Europe (et aux USA) en partie grâce à des enseignants de danse en couple qui maîtrisaient déjà les danses de salon (ou au moins les danses sportives latines) et le mambo. Ma compréhension est qu’en regardant danser des Cubains exilés, ces enseignants ont interprété les mouvements et déplacements qu’ils voyaient à travers les techniques rodées qu’ils connaissaient. Ils ont alors abouti à une salsa cubaine basée sur le « pas de salsa » que tout le monde connaît (arrière-revient-assemble, arrière-revient-assemble). Certains ont même établi que les petits coups de talon ou pointés sur les temps 4 et 8 faisaient partie du pas de base alors que ce n’étaient que des effets de style des danseurs qu’ils avaient vus. C’est sous cette forme que s’est développée chez nous la salsa cubaine dans les années 90. Dans seconde moitié des années 2000, les danseurs non cubains prennent conscience en se rendant à Cuba que la technique qu’ils utilisent ne correspond pas réellement à celle que pratiquent les Cubains sur place. Certains s’attellent donc à décomposer fidèlement les mouvements originels qui avaient été déformés. Les séjours à Cuba se multiplient donc et les Cubains finissent pas s’organiser pour être en mesure de dispenser des cours structurés chez eux alors que, jusque-là, la transmission se faisait à la demande et sans réelle organisation. Depuis, des séjours « salsa à Cuba » sont fréquemment organisés et chacun peut aller s’imprégner de la culture cubaine tout en apprenant la technique de la salsa de casino à la source.

Certains ont même établi que les petits coups de talon ou pointés sur les temps 4 et 8 faisaient partie du pas de base alors que ce n’étaient que des effets de style des danseurs qu’ils avaient vus. C’est sous cette forme que s’est développée chez nous la salsa cubaine dans les années 90. Dans seconde moitié des années 2000, les danseurs non cubains prennent conscience en se rendant à Cuba que la technique qu’ils utilisent ne correspond pas réellement à celle que pratiquent les Cubains sur place. Certains s’attellent donc à décomposer fidèlement les mouvements originels qui avaient été déformés. Les séjours à Cuba se multiplient donc et les Cubains finissent pas s’organiser pour être en mesure de dispenser des cours structurés chez eux alors que, jusque-là, la transmission se faisait à la demande et sans réelle organisation. Depuis, des séjours « salsa à Cuba » sont fréquemment organisés et chacun peut aller s’imprégner de la culture cubaine tout en apprenant la technique de la salsa de casino à la source.

Je ne reviendrai pas ici sur la rueda à laquelle j’ai déjà consacré un article ici et à laquelle je consacre un chapitre entier de ce livre. On y trouve les changements de partenaires (tarro, dame, etc.) ainsi que des figures typiques de la rueda. À côté de la salsa, j’ai choisi de décrire le merengue, originaire de la République Dominicaine. Ces danses partagent un certain nombre de points dont le fait que ne pas avoir de ligne de danse fixe dans la salle. Le merengue est facile à apprendre et peut très bien faire une introduction à l’apprentissage de la salsa (voire même des autres danses en couple) puisque son pas de base est un pas marché. Afin d’être complet, j’ai ajouté quelques figures qui permettent de danser le merengue en rueda. C’est une manière de le danser en groupe qui a été calquée sur la salsa et qui fonctionne plutôt bien. Si l’on ajoute les habituels rappels historiques sur l’origine des danses (et de leurs musiques respectives) ainsi que les conseils de musiques pour danser, on complète la vue d’ensemble de ce livre accessible aux débutants. Comme d’habitude dans cette collection, il y a de très nombreux schémas et illustrations (plus de 1000 !) qui ont été faits spécialement pour l’occasion. On comprend dès lors qu’il pouvait y avoir un peu de retard dans la sortie de ce livre enfin disponible dans le commerce. Attention, une petite offre promotionnelle de sortie est encore valable une semaine sur le site «

Je ne reviendrai pas ici sur la rueda à laquelle j’ai déjà consacré un article ici et à laquelle je consacre un chapitre entier de ce livre. On y trouve les changements de partenaires (tarro, dame, etc.) ainsi que des figures typiques de la rueda. À côté de la salsa, j’ai choisi de décrire le merengue, originaire de la République Dominicaine. Ces danses partagent un certain nombre de points dont le fait que ne pas avoir de ligne de danse fixe dans la salle. Le merengue est facile à apprendre et peut très bien faire une introduction à l’apprentissage de la salsa (voire même des autres danses en couple) puisque son pas de base est un pas marché. Afin d’être complet, j’ai ajouté quelques figures qui permettent de danser le merengue en rueda. C’est une manière de le danser en groupe qui a été calquée sur la salsa et qui fonctionne plutôt bien. Si l’on ajoute les habituels rappels historiques sur l’origine des danses (et de leurs musiques respectives) ainsi que les conseils de musiques pour danser, on complète la vue d’ensemble de ce livre accessible aux débutants. Comme d’habitude dans cette collection, il y a de très nombreux schémas et illustrations (plus de 1000 !) qui ont été faits spécialement pour l’occasion. On comprend dès lors qu’il pouvait y avoir un peu de retard dans la sortie de ce livre enfin disponible dans le commerce. Attention, une petite offre promotionnelle de sortie est encore valable une semaine sur le site «

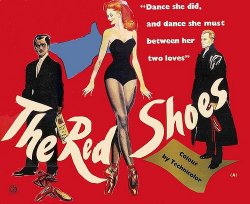

Le 9 novembre dernier vient de ressortir le film « Les Chaussons rouges » en DVD et Blu-Ray (et en haute définition sur ce dernier média). Ayant eu la possibilité de visionner ce film dans son édition « Blu-ray collector » (merci à

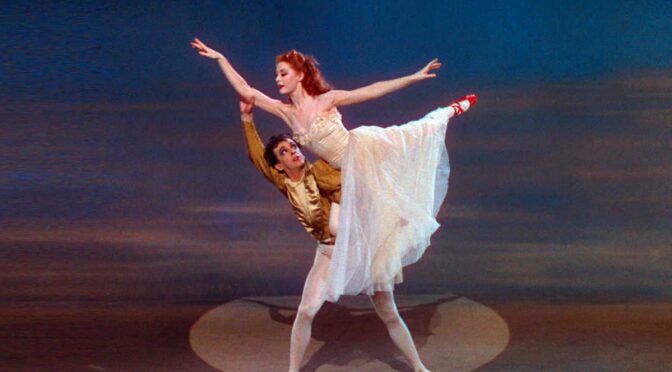

Le 9 novembre dernier vient de ressortir le film « Les Chaussons rouges » en DVD et Blu-Ray (et en haute définition sur ce dernier média). Ayant eu la possibilité de visionner ce film dans son édition « Blu-ray collector » (merci à  « Les Chaussons rouges » est un film de Michael Powell, réalisé en 1948 (mais sorti en France en juin 1949), scénarisé par Emeric Pressburger et tout en couleur. Il est interprété, entre autres, par Moira Shearer, Marius Goring et Anton Walbrook pour les principaux rôles. L’histoire est inspirée du conte d’Andersen « Les chausson rouges » (ou « Les souliers rouges » selon les traductions), écrit en 1845. La particularité est que ce film met aussi en scène le conte dont il est lui-même inspiré sous la forme d’un ballet classique. Ce conte relate l’histoire d’une jeune fille nommée Karen à qui l’on offrit une paire de chaussures rouges. Le premier pas de danse qu’elle fit ainsi chaussée suit suivi d’un second, puis un troisième et elle ne put plus empêcher ses jambes de danser. Il lui fut impossible d’enlever les chaussures de ses pieds qui continuèrent de danser de plus belle durant des jours. Je ne vous cache pas que l’histoire ne finit pas très bien…

« Les Chaussons rouges » est un film de Michael Powell, réalisé en 1948 (mais sorti en France en juin 1949), scénarisé par Emeric Pressburger et tout en couleur. Il est interprété, entre autres, par Moira Shearer, Marius Goring et Anton Walbrook pour les principaux rôles. L’histoire est inspirée du conte d’Andersen « Les chausson rouges » (ou « Les souliers rouges » selon les traductions), écrit en 1845. La particularité est que ce film met aussi en scène le conte dont il est lui-même inspiré sous la forme d’un ballet classique. Ce conte relate l’histoire d’une jeune fille nommée Karen à qui l’on offrit une paire de chaussures rouges. Le premier pas de danse qu’elle fit ainsi chaussée suit suivi d’un second, puis un troisième et elle ne put plus empêcher ses jambes de danser. Il lui fut impossible d’enlever les chaussures de ses pieds qui continuèrent de danser de plus belle durant des jours. Je ne vous cache pas que l’histoire ne finit pas très bien… L’histoire du film commence comme suit. Après avoir attiré l’attention du producteur Boris Lermontov, Vicky Page est engagée dans la troupe de celui-ci. Parallèlement, Julian Craster, un jeune compositeur est, lui aussi, engagé. Lermontov licencie sa danseuse principale et convoque Vicky pour lui annoncer que c’est elle qui tiendra le premier rôle dans son prochain ballet « Les Chaussons rouges », dont la musique sera composée par Julian. Les répétitions sont dures et l’interaction entre le musicien et la danseuse implique un certain nombre de tensions qui se transformeront en attirance. Le ballet des « Chaussons rouges » fait un tabac à Monte-Carlo (lorsqu’on visionne le film en version originale, on entend d’ailleurs de nombreuses phrases en français) et ce la donne le coup d’envoi à la carrière de Vicky qui enchaîne dès lors les ballets au sein de la compagnie Lermontov. Malgré tout, lors d’une fête, Lermontov découvre l’histoire d’amour qui se déroule entre son compositeur et sa première danseuse. Il ne le supporte pas et impose cruellement à Vicky de choisir entre l’amour et sa carrière de danseuse. Ici, nous en sommes déjà à la moitié du film et j’en ai peut-être trop dévoilé à ceux qui souhaitent découvrir l’histoire… J’arrête donc là.

L’histoire du film commence comme suit. Après avoir attiré l’attention du producteur Boris Lermontov, Vicky Page est engagée dans la troupe de celui-ci. Parallèlement, Julian Craster, un jeune compositeur est, lui aussi, engagé. Lermontov licencie sa danseuse principale et convoque Vicky pour lui annoncer que c’est elle qui tiendra le premier rôle dans son prochain ballet « Les Chaussons rouges », dont la musique sera composée par Julian. Les répétitions sont dures et l’interaction entre le musicien et la danseuse implique un certain nombre de tensions qui se transformeront en attirance. Le ballet des « Chaussons rouges » fait un tabac à Monte-Carlo (lorsqu’on visionne le film en version originale, on entend d’ailleurs de nombreuses phrases en français) et ce la donne le coup d’envoi à la carrière de Vicky qui enchaîne dès lors les ballets au sein de la compagnie Lermontov. Malgré tout, lors d’une fête, Lermontov découvre l’histoire d’amour qui se déroule entre son compositeur et sa première danseuse. Il ne le supporte pas et impose cruellement à Vicky de choisir entre l’amour et sa carrière de danseuse. Ici, nous en sommes déjà à la moitié du film et j’en ai peut-être trop dévoilé à ceux qui souhaitent découvrir l’histoire… J’arrête donc là. Je vois trois grandes parties dans ce film qui dure quand même 2h15. Il y a tout d’abord la première heure où l’on voit tout ce qui mène à la préparation du ballet « Les Chaussons rouges » de la compagnie Lermontov. C’est l’ascension. Il y a ensuite un gros quart d’heure où l’on voit le ballet en question, et donc le conte d’Andersen adapté à la scène de jolie manière avec des effets spéciaux (révolutionnaires à l’époque et réalisés sans ordinateur !) et une approche de type comédie musicale hollywoodienne, ce qui donne un ballet cinématographique avec quelques scènes surréalistes et oniriques. Enfin, il y a la troisième partie où l’on voit en quelque sorte la descente aux enfers avec la conclusion.

Je vois trois grandes parties dans ce film qui dure quand même 2h15. Il y a tout d’abord la première heure où l’on voit tout ce qui mène à la préparation du ballet « Les Chaussons rouges » de la compagnie Lermontov. C’est l’ascension. Il y a ensuite un gros quart d’heure où l’on voit le ballet en question, et donc le conte d’Andersen adapté à la scène de jolie manière avec des effets spéciaux (révolutionnaires à l’époque et réalisés sans ordinateur !) et une approche de type comédie musicale hollywoodienne, ce qui donne un ballet cinématographique avec quelques scènes surréalistes et oniriques. Enfin, il y a la troisième partie où l’on voit en quelque sorte la descente aux enfers avec la conclusion. Si, par rapport aux films que l’on fait de nos jours, l’action est plutôt lente (si l’on n’aime ni le cinéma, ni la danse, on peut même se dire qu’il n’y a pas beaucoup d’action), on ne peut que saluer la place importante accordée aux chorégraphies aériennes de Robert Helpmann durant tout le film et spécialement pendant les 17 minutes du milieu qui, à elles seules ont nécessité six semaines de tournage pour les 53 danseurs. Il faut aussi ajouter que ce sont de vraies danseuses et de vrais danseurs qui sont filmés (y compris l’actrice principale) et qu’il n’y a pas d’artifice pour masquer un manque éventuel de technique (contrairement à « Black Swan »). Il faut parier que les scènes de danse ont dû nécessiter plusieurs prises avant d’obtenir la version finale, mais le spectacle est agréable et la technique cinématographique met en valeur les danseurs dont on saisit bien l’univers. À l’époque du tournage, le film a suscité de vives discussions parmi les puristes du ballet. La discussion tournait autour du fait que le film montrait une danse dopée aux effets spéciaux qui ne pouvait pas être retrouvée sur une scène en direct lors d’un spectacle.

Si, par rapport aux films que l’on fait de nos jours, l’action est plutôt lente (si l’on n’aime ni le cinéma, ni la danse, on peut même se dire qu’il n’y a pas beaucoup d’action), on ne peut que saluer la place importante accordée aux chorégraphies aériennes de Robert Helpmann durant tout le film et spécialement pendant les 17 minutes du milieu qui, à elles seules ont nécessité six semaines de tournage pour les 53 danseurs. Il faut aussi ajouter que ce sont de vraies danseuses et de vrais danseurs qui sont filmés (y compris l’actrice principale) et qu’il n’y a pas d’artifice pour masquer un manque éventuel de technique (contrairement à « Black Swan »). Il faut parier que les scènes de danse ont dû nécessiter plusieurs prises avant d’obtenir la version finale, mais le spectacle est agréable et la technique cinématographique met en valeur les danseurs dont on saisit bien l’univers. À l’époque du tournage, le film a suscité de vives discussions parmi les puristes du ballet. La discussion tournait autour du fait que le film montrait une danse dopée aux effets spéciaux qui ne pouvait pas être retrouvée sur une scène en direct lors d’un spectacle. Pour ce qui concerne l’édition DVD et Blu-ray qui vient de sortir, il y a plusieurs compléments intéressants en plus du film. Il y a en particulier, la description par Martin Scorcese de la numérisation du film en HD et de la manière dont on a pu réparer les attaques du temps sur les bobines en couleur, au point d’atteindre une qualité parfois supérieure à l’original. Il y a aussi des reportages sur le tournage du film avec des témoins de l’époque, une interview de la veuve de M. Powell et un reportage sur les coulisses des ballets du film avec Nicolas Le Riche (danseur étoile à l’Opéra national de Paris) et de Mathias Auclair (conservateur en chef à la Bibliothèque-musée de l’Opéra).

Pour ce qui concerne l’édition DVD et Blu-ray qui vient de sortir, il y a plusieurs compléments intéressants en plus du film. Il y a en particulier, la description par Martin Scorcese de la numérisation du film en HD et de la manière dont on a pu réparer les attaques du temps sur les bobines en couleur, au point d’atteindre une qualité parfois supérieure à l’original. Il y a aussi des reportages sur le tournage du film avec des témoins de l’époque, une interview de la veuve de M. Powell et un reportage sur les coulisses des ballets du film avec Nicolas Le Riche (danseur étoile à l’Opéra national de Paris) et de Mathias Auclair (conservateur en chef à la Bibliothèque-musée de l’Opéra).

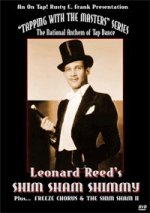

S’il y a une routine swing (aussi appelée enchaînement de jazz roots ou authentic jazz) que tout danseur de swing doit connaître, c’est bien le shim sham, où plutôt le « Shim Sham Shimmy » qui est son nom complet d’origine. C’est un enchaînement amusant et qui s’apprend assez vite que l’on retrouve traditionnellement dans nos soirées swing contemporaines, particulièrement lorsqu’il y a un orchestre en direct.

S’il y a une routine swing (aussi appelée enchaînement de jazz roots ou authentic jazz) que tout danseur de swing doit connaître, c’est bien le shim sham, où plutôt le « Shim Sham Shimmy » qui est son nom complet d’origine. C’est un enchaînement amusant et qui s’apprend assez vite que l’on retrouve traditionnellement dans nos soirées swing contemporaines, particulièrement lorsqu’il y a un orchestre en direct. Le shim sham shimmy est à l’origine un enchaînement de danse à claquettes. Leonard Reed et Willie Bryant sont souvent crédités de la création de cet enchaînement, évolution d’un autre enchaînement appelé « Goofus ». J’aimerais partager avec vous ce qu’écrit Constance Vallis Hill, dans son très complet livre « Tap Dancing America » à ce propos (je vous le traduis, car le livre est en anglais).

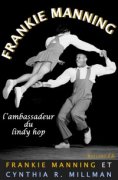

Le shim sham shimmy est à l’origine un enchaînement de danse à claquettes. Leonard Reed et Willie Bryant sont souvent crédités de la création de cet enchaînement, évolution d’un autre enchaînement appelé « Goofus ». J’aimerais partager avec vous ce qu’écrit Constance Vallis Hill, dans son très complet livre « Tap Dancing America » à ce propos (je vous le traduis, car le livre est en anglais). Voici ce que dit Frankie Manning (dans son autobiographie, « Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop« ) sur le renouveau du shim sham dans les années 80.

Voici ce que dit Frankie Manning (dans son autobiographie, « Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop« ) sur le renouveau du shim sham dans les années 80. Le shim sham peut être dansé sur diverses musiques swing, mais il est d’usage de le faire sur « T’Ain’t What You Do » (la version de l’orchestre de Billy May ou celle de l’orchestre de Jimmy Lunceford sont souvent préférées) car ce titre contient les breaks adéquats. On peut aussi utiliser le « Shim Sham Song » du Bill Elliot Swing Orchestra (album « Swingin’ the Century », « Tuxedo Junction » d’Erskine Hawkins ou « Stompin’ at the Savoy » de l’orchestre de George Gee (avec les annonces faites par Frankie Manning en personne).

Le shim sham peut être dansé sur diverses musiques swing, mais il est d’usage de le faire sur « T’Ain’t What You Do » (la version de l’orchestre de Billy May ou celle de l’orchestre de Jimmy Lunceford sont souvent préférées) car ce titre contient les breaks adéquats. On peut aussi utiliser le « Shim Sham Song » du Bill Elliot Swing Orchestra (album « Swingin’ the Century », « Tuxedo Junction » d’Erskine Hawkins ou « Stompin’ at the Savoy » de l’orchestre de George Gee (avec les annonces faites par Frankie Manning en personne). Le shim sham est aujourd’hui traditionnellement dansé à la fin d’une soirée swing. Les danseurs se mettent face à l’orchestre pour faire ce shim sham en guise de remerciement pour la musique sur laquelle ils ont dansé toute la soirée. Cela n’empêche pas que cet enchaînement puisse être dansé n’importe quand dans la soirée. Bien des danseurs de swing ont acquis le réflexe de danser un shim sham dès qu’il entendent les premières notes de « T’Ain’t What You Do ».

Le shim sham est aujourd’hui traditionnellement dansé à la fin d’une soirée swing. Les danseurs se mettent face à l’orchestre pour faire ce shim sham en guise de remerciement pour la musique sur laquelle ils ont dansé toute la soirée. Cela n’empêche pas que cet enchaînement puisse être dansé n’importe quand dans la soirée. Bien des danseurs de swing ont acquis le réflexe de danser un shim sham dès qu’il entendent les premières notes de « T’Ain’t What You Do ». Pour finir cet article, voici la chorégraphie du shim sham la plus dansée, celle de Frankie Manning. Chaque ligne numérotée se danse sur 8 temps. Pour savoir ce que signifient les noms indiqués, je vous conseille soit de prendre des cours, soit de consulter mon livre « Le lindy hop et le balboa » qui comporte tous les détails pas à pas.

Pour finir cet article, voici la chorégraphie du shim sham la plus dansée, celle de Frankie Manning. Chaque ligne numérotée se danse sur 8 temps. Pour savoir ce que signifient les noms indiqués, je vous conseille soit de prendre des cours, soit de consulter mon livre « Le lindy hop et le balboa » qui comporte tous les détails pas à pas.

En particulier, le Casino Deportivo semble avoir donné son nom de « casino » à cette danse que l’on pratiquait dans les casinos et que l’on connaît aujourd’hui beaucoup sous le nom de salsa cubaine (ou parfois salsa de casino). Les jeunes danseurs de La Havane se réunissaient et certains, juste pour s’amuser, eurent l’idée de changer de partenaire sans s’arrêter de danser. Ce petit jeu improvisé connut un succès tel parmi les autres danseurs que ce petit jeu se transforma en une danse de groupe ludique où l’on changeait de partenaire de temps en temps. Cela commença à deux couples (côte à côte), puis trois (en triangle) , puis quatre (en carré), etc., et on en vint pour des raisons pratiques à disposer les couples sur un cercle. Comme tout cela se déroulait dans les murs d’un casino, on pensa naturellement à la roulette (la « rueda » pour nommer le cercle formé par les danseurs). La danse de l’époque empruntait un peu partout : cha-cha cubain, rumba cubaine, danzon, mambo, son et même rock’n’roll dont la déferlante mondiale avait également touché Cuba (mais cela n’a pas perduré longtemps après la révolution cubaine de 1959). Afin que tout un groupe puisse danser simultanément la même chose, il fallait un meneur (le « cantor », aussi appelé « annonceur ») qui annonçait les mouvements (les « pasitos ») auxquels on avait donné des noms de code, selon l’inspiration du moment de leur création, pour pouvoir s’y retrouver. La rueda de casino était née.

En particulier, le Casino Deportivo semble avoir donné son nom de « casino » à cette danse que l’on pratiquait dans les casinos et que l’on connaît aujourd’hui beaucoup sous le nom de salsa cubaine (ou parfois salsa de casino). Les jeunes danseurs de La Havane se réunissaient et certains, juste pour s’amuser, eurent l’idée de changer de partenaire sans s’arrêter de danser. Ce petit jeu improvisé connut un succès tel parmi les autres danseurs que ce petit jeu se transforma en une danse de groupe ludique où l’on changeait de partenaire de temps en temps. Cela commença à deux couples (côte à côte), puis trois (en triangle) , puis quatre (en carré), etc., et on en vint pour des raisons pratiques à disposer les couples sur un cercle. Comme tout cela se déroulait dans les murs d’un casino, on pensa naturellement à la roulette (la « rueda » pour nommer le cercle formé par les danseurs). La danse de l’époque empruntait un peu partout : cha-cha cubain, rumba cubaine, danzon, mambo, son et même rock’n’roll dont la déferlante mondiale avait également touché Cuba (mais cela n’a pas perduré longtemps après la révolution cubaine de 1959). Afin que tout un groupe puisse danser simultanément la même chose, il fallait un meneur (le « cantor », aussi appelé « annonceur ») qui annonçait les mouvements (les « pasitos ») auxquels on avait donné des noms de code, selon l’inspiration du moment de leur création, pour pouvoir s’y retrouver. La rueda de casino était née. Partie d’un ou deux établissements de La Havane, la rueda de casino se propagea par la suite dans d’autres lieux à l’origine à l’accès réservé, mais qui ouvrirent plus largement leurs portes au public dans les années 60. La révolution cubaine changea beaucoup de choses dans le quotidien des habitants de l’île et cette redistribution de l’accès aux établissements de loisirs en fait partie puisque de nombreux clubs furent nationalisés. Ainsi, les groupes d’aficionados de la rueda se déplaçaient-ils de salle en salle à la recherche des meilleurs orchestres. Le point culminant de la popularité de la rueda se situe au milieu des années 60. À l’époque, il y a même eu des émissions de télévision cubaine consacrées à la rueda qui devient une composante des grands événements et de la vie quotidienne des Cubains.

Partie d’un ou deux établissements de La Havane, la rueda de casino se propagea par la suite dans d’autres lieux à l’origine à l’accès réservé, mais qui ouvrirent plus largement leurs portes au public dans les années 60. La révolution cubaine changea beaucoup de choses dans le quotidien des habitants de l’île et cette redistribution de l’accès aux établissements de loisirs en fait partie puisque de nombreux clubs furent nationalisés. Ainsi, les groupes d’aficionados de la rueda se déplaçaient-ils de salle en salle à la recherche des meilleurs orchestres. Le point culminant de la popularité de la rueda se situe au milieu des années 60. À l’époque, il y a même eu des émissions de télévision cubaine consacrées à la rueda qui devient une composante des grands événements et de la vie quotidienne des Cubains. La popularité de la rueda décline à la fin des années 60 avec la disparition de certains lieux de loisirs. Comme partout dans le monde, les danses individuelles prennent le pas sur les danses en couples ainsi que les danses de groupe. De plus, des rythmes nouveaux arrivent aussi à Cuba, détournant ainsi la jeunesse des goûts de leurs parents. Malgré tout, la rueda, ensommeillée, survit dans des petits groupes et dans les fêtes traditionnelles de famille. Le renouveau de la salsa au niveau international ravive en même temps la rueda dans les années 2000 où musiciens (jouant de la musique « timba » aussi appelée « salsa cubaine » par abus de langage) et danseurs (dansant la salsa) se retrouvent pour le plaisir de tous. À la demande du public étranger, des stages de salsa sont organisés à Cuba et génèrent des revenus non négligeables aux Cubains, heureux de partager leur culture avec les « touristes de la danse ».