Parlons un peu musique aujourd’hui… Vous connaissiez l’électro-acoustique, l’électro-aimant, l’électroencéphalogramme, l’électroménager et aujourd’hui je vous présente… l’electro-swing ! C’est un courant musical issu de la rencontre de la technologie moderne des DJ et des vieux vinyles des années 20, 30 et 40 où sont enregistrés des titres américains de charleston, de jazz et de swing.

Parlons un peu musique aujourd’hui… Vous connaissiez l’électro-acoustique, l’électro-aimant, l’électroencéphalogramme, l’électroménager et aujourd’hui je vous présente… l’electro-swing ! C’est un courant musical issu de la rencontre de la technologie moderne des DJ et des vieux vinyles des années 20, 30 et 40 où sont enregistrés des titres américains de charleston, de jazz et de swing.

On trouve les premières tentatives de ce genre « remix moderne de swing » en 1994 (« Lucas With The Lid Off », mêlant swing, boîte à rythmes et rap) et en 1995 (« Doop » par Doop, très charleston, plus connu que le titre cité précédemment et dont je vous propose une vidéo d’illustration ci-dessous). Même si au fil des titres les styles diffèrent, le principe de base reste le même : sampler (cela veut dire numériser et isoler des sections) un morceau de swing, le faire passer plus ou moins régulièrement en boucle et y ajouter/superposer des sons modernes (batterie, basse, voix, etc.). Dans cet exercice, il faut avouer que les Français sont plutôt bien placés à l’échelle mondiale. On retrouve régulièrement plusieurs groupes français dans les meilleures ventes du style, comme G-Swing, Caravane Palace ou Le Club des Belugas.

Pour mémoire, je rappelle qu’à l’origine la musique swing était une musique créée uniquement pour danser. Les big bands des années 1930 et 1940 s’en donnaient à cœur joie devant des salles de danse remplies de danseurs. Les samplers de l’electro-swing se sont aussi intéressés aux morceaux de charleston des années 20. J’ai l’impression que l’aspect sautillant du charleston est mieux conservé dans les morceaux d’electro-swing que l’aspect « swing » des swings des big bands.  Tout cela est une affaire de ressenti et c’est ce même ressenti qui va faire que l’on va avoir envie de danser telle ou telle danse sur un morceau d’electro-swing. Jusqu’ici, j’ai assez peu entendu de titres qui avaient conservé les « bounces » du swing qui permet de danser le lindy hop des années 30. Cela dit, certains parmi lesquels le collectif de DJ G-Swing, essayent de conserver l’aspect dansant de la musique qu’ils ont samplée. Leur album « Swing for modern clubbing » est particulièrement parlant dans ce domaine. En cherchant sur YouTube, vous trouverez plusieurs extraits de leur album.

Tout cela est une affaire de ressenti et c’est ce même ressenti qui va faire que l’on va avoir envie de danser telle ou telle danse sur un morceau d’electro-swing. Jusqu’ici, j’ai assez peu entendu de titres qui avaient conservé les « bounces » du swing qui permet de danser le lindy hop des années 30. Cela dit, certains parmi lesquels le collectif de DJ G-Swing, essayent de conserver l’aspect dansant de la musique qu’ils ont samplée. Leur album « Swing for modern clubbing » est particulièrement parlant dans ce domaine. En cherchant sur YouTube, vous trouverez plusieurs extraits de leur album.

Le terme de « electro-swing » ayant été inventé par des anglophones explique la raison de l’extension des musiques samplées au-delà du swing des années 1930. On trouve de nos jours dans la catégorie des titres electro-swing des titres qui sont inspirés de la famille swing qui contient aussi bien du blues, que du rock ou encore du rhythm’n’blues. Ceci explique aussi pourquoi il est possible de danser du charleston (souvent), du rock, du West-Coast swing et parfois même du mambo sur certains titres d’electro-swing. Je l’avoue, bien que souvent issue de morceaux de swing faits pour danser, la musique electro-swing ne se danse pas toujours. C’est par ailleurs, une très bonne musique de type « lounge » ou « easy listening », c’est-à-dire agréable à l’oreille en fond sonore. Cela dit, voici quelques titres connus ou sur lesquels on peut danser (les danses que j’indique pour chaque titre ne sont que des suggestions).

– Jolie coquine, Caravan Palace : charleston

– Cement Mixer, G-Swing : lindy hop

– It Don’t Mean a Thing, Club des Belugas : lindy, mambo, rock

– Get a Move On, Mr. Scruff : West coast swing (pub France Télécom en 1999)

– Rum and Coca cola, Tim Tim : samba, mambo, rock

– Dibidy Bop, Club des Belugas : hip-hop

– Puttin’ on the Ritz, Fred Astaire (Club des Belugas) : lindy hop, foxtrot, charleston

– Sweet Sugar Swing – Lyre Le Temps : West coast swing, hip-hop

– Prosschai – Artie Shaw (Minimatic Remix) : charleston, hip-hop

Je vous propose une petite vidéo qui m’a bien plu et dont l’action se déroule au son d’une musique que l’on pourrait rapprocher de l’electro-swing. La musique en question est « We No Speak Americano » du duo Yolanda Be Cool qui remixe un titre plus ancien « Tu vuo fa l’americano », créé à l’origine par l’Italien Renato Carosone en 1956 (avec mandoline et ocarina, s’il vous plaît…). Cette chanson aux accents de swing a rencontré un grand succès à sa sortie et a été reprise plusieurs fois depuis par divers artistes. Parmi ceux-ci, on trouve The Brian Setzer Orchestra, Marty and His Rockin’ Comets, The Good Fellas, Lou Bega, Akhenaton et plus récemment Dany Brillant et The Puppini Sisters. Cette chanson a même été la bande-son d’une publicité pour les jean’s Lewis dans les années 1990. Dans la vidéo que je vous propose, le duo irlandais Up & Over (Suzanne Cleary et Peter Harding) fait des claquettes (style irlandais) avec les mains. La rythmique est convaincante, on aurait très bien pu l’imaginer faite avec les pieds. De plus, la mise en scène du couple est amusante (et l’homme ne cligne qu’une seule fois des yeux à partir du moment ou on passe en plan rapproché — vous l’avez repérée ? –… je ne sais pas comment il fait). Je crois qu’on peut parler ici de danse des bras et des mains et non seulement de « finger tutting » (terme faisant référence à une danse faite uniquement avec les doigts).

Je vous propose une petite vidéo qui m’a bien plu et dont l’action se déroule au son d’une musique que l’on pourrait rapprocher de l’electro-swing. La musique en question est « We No Speak Americano » du duo Yolanda Be Cool qui remixe un titre plus ancien « Tu vuo fa l’americano », créé à l’origine par l’Italien Renato Carosone en 1956 (avec mandoline et ocarina, s’il vous plaît…). Cette chanson aux accents de swing a rencontré un grand succès à sa sortie et a été reprise plusieurs fois depuis par divers artistes. Parmi ceux-ci, on trouve The Brian Setzer Orchestra, Marty and His Rockin’ Comets, The Good Fellas, Lou Bega, Akhenaton et plus récemment Dany Brillant et The Puppini Sisters. Cette chanson a même été la bande-son d’une publicité pour les jean’s Lewis dans les années 1990. Dans la vidéo que je vous propose, le duo irlandais Up & Over (Suzanne Cleary et Peter Harding) fait des claquettes (style irlandais) avec les mains. La rythmique est convaincante, on aurait très bien pu l’imaginer faite avec les pieds. De plus, la mise en scène du couple est amusante (et l’homme ne cligne qu’une seule fois des yeux à partir du moment ou on passe en plan rapproché — vous l’avez repérée ? –… je ne sais pas comment il fait). Je crois qu’on peut parler ici de danse des bras et des mains et non seulement de « finger tutting » (terme faisant référence à une danse faite uniquement avec les doigts).

Pour les amateurs et les curieux, vous trouverez facilement des compilations d’electro-swing en CD ou coffrets ainsi que sur les sites de streaming musical ou des playlists sur YouTube tout simplement.

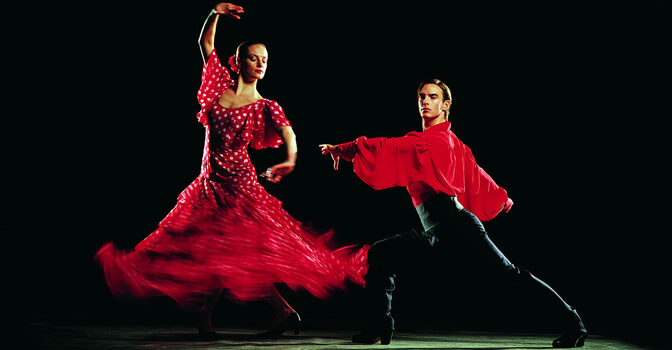

Le flamenco (el baile flamenco en espagnol) est une danse qui est synonyme de soleil, mais aussi de passion. Elle est très appréciée des Français et, en particulier, de la gent féminine. Dès la prononciation du mot « flamenco », on entend les guitares sonner et résonner des castagnettes. On devine peu après des silhouettes dans des robes à pois et à volants qui tapent des pieds en agrémentant les déplacements de mouvements de mains gracieux. Pourtant, l’histoire du flamenco n’est peut-être pas si superficielle que cela, car elle est fortement ancrée dans l’histoire espagnole.

Le flamenco (el baile flamenco en espagnol) est une danse qui est synonyme de soleil, mais aussi de passion. Elle est très appréciée des Français et, en particulier, de la gent féminine. Dès la prononciation du mot « flamenco », on entend les guitares sonner et résonner des castagnettes. On devine peu après des silhouettes dans des robes à pois et à volants qui tapent des pieds en agrémentant les déplacements de mouvements de mains gracieux. Pourtant, l’histoire du flamenco n’est peut-être pas si superficielle que cela, car elle est fortement ancrée dans l’histoire espagnole. Au XIXe siècle, l’Andalousie, grande région du sud de l’Espagne, est le théâtre d’une certaine instabilité politique où misère et violence sont des thèmes récurrents. L’inégalité qui règne entre les riches propriétaires et les nombreux paysans modestes ne fait que croître. En parallèle, la communauté des gitans est mal aimée. C’est dans ce contexte que sont nées les mélodies du flamenco en tant que chant et musique et en particulier sur le côté atlantique de l’Andalousie dans les environs de Séville et Cadix. On doit les origines du chant flamenco aux gitans qui y exprimaient tout leur désarroi. La danse flamenca raconte donc une histoire. Cette manière de chanter va sortir du cercle familial et se diffuse petit à petit. Certains chanteurs s’en feront même une spécialité et seront recherchés et payés pour cela comme El Planeta et El Fillo. À la fin du XIXe siècle, cela marque le début de l’éloignement du flamenco de la sphère paysanne ainsi que l’intégration de cet art dans le contexte classique du spectacle grand public. En particulier, on crée des cafés cantantes (cafés théâtres) où le chant flamenco des origines rejoint les mélodies traditionnelles andalouses.

Au XIXe siècle, l’Andalousie, grande région du sud de l’Espagne, est le théâtre d’une certaine instabilité politique où misère et violence sont des thèmes récurrents. L’inégalité qui règne entre les riches propriétaires et les nombreux paysans modestes ne fait que croître. En parallèle, la communauté des gitans est mal aimée. C’est dans ce contexte que sont nées les mélodies du flamenco en tant que chant et musique et en particulier sur le côté atlantique de l’Andalousie dans les environs de Séville et Cadix. On doit les origines du chant flamenco aux gitans qui y exprimaient tout leur désarroi. La danse flamenca raconte donc une histoire. Cette manière de chanter va sortir du cercle familial et se diffuse petit à petit. Certains chanteurs s’en feront même une spécialité et seront recherchés et payés pour cela comme El Planeta et El Fillo. À la fin du XIXe siècle, cela marque le début de l’éloignement du flamenco de la sphère paysanne ainsi que l’intégration de cet art dans le contexte classique du spectacle grand public. En particulier, on crée des cafés cantantes (cafés théâtres) où le chant flamenco des origines rejoint les mélodies traditionnelles andalouses. Au début, la danse n’était qu’une manière d’agrémenter visuellement le chant en fond de scène, voire même de faire patienter les spectateurs des cafés cantantes. Les représentations de l’époque montrent des danseuses bien en chair. Les mouvements sont alors peu élaborés et se limitent parfois aux palmas, l’accompagnement rythmique avec les mains. On ne peut donc pas réellement encore parler de chorégraphie comme celles qui viendront plus tard. La danseuse de cette époque est vêtue d’une robe longue (sans volants), elle peut porter un châle et une peineta (un peigne) achève sa coiffure.

Au début, la danse n’était qu’une manière d’agrémenter visuellement le chant en fond de scène, voire même de faire patienter les spectateurs des cafés cantantes. Les représentations de l’époque montrent des danseuses bien en chair. Les mouvements sont alors peu élaborés et se limitent parfois aux palmas, l’accompagnement rythmique avec les mains. On ne peut donc pas réellement encore parler de chorégraphie comme celles qui viendront plus tard. La danseuse de cette époque est vêtue d’une robe longue (sans volants), elle peut porter un châle et une peineta (un peigne) achève sa coiffure. Le flamenco a ensuite connu peu à peu une évolution vers quelque chose de plus spectaculaire. Les chants étaient donc accompagnés par la guitare flamenco (toque), les battements de mains (palmas), les battements de pieds (zapateado, action des talons) et la danse proprement dite (baile). Les castagnettes ne sont, semble-t-il, arrivées qu’ultérieurement. Dans le même temps, comme le flamenco est devenu plus physique, la danseuse type s’est amincie et sa tenue vestimentaire s’est transformée. On a aussi vu arriver les danseurs mâles, soit seuls, soit pour accompagner une danseuse. La danse masculine porte alors l’accent sur les claquements de pieds alors que celle des danseuses met l’accent sur les bras et les mains.

Le flamenco a ensuite connu peu à peu une évolution vers quelque chose de plus spectaculaire. Les chants étaient donc accompagnés par la guitare flamenco (toque), les battements de mains (palmas), les battements de pieds (zapateado, action des talons) et la danse proprement dite (baile). Les castagnettes ne sont, semble-t-il, arrivées qu’ultérieurement. Dans le même temps, comme le flamenco est devenu plus physique, la danseuse type s’est amincie et sa tenue vestimentaire s’est transformée. On a aussi vu arriver les danseurs mâles, soit seuls, soit pour accompagner une danseuse. La danse masculine porte alors l’accent sur les claquements de pieds alors que celle des danseuses met l’accent sur les bras et les mains. Nous pouvons actuellement distinguer plusieurs catégories de flamenco : le flamenco puro (proche des origines gitanes), le flamenco clasico (troupes de danseurs pour ballets), le flamenco moderne (très technique) et le flamenco nuevo (visuellement dépouillé et influencé par d’autres styles de danses). Parmi des danseuses et danseurs célèbres pour leur flamenco, on peut citer Antonia Mercé y Luque (dite « La Argentina »), Vicente Escudero, Carmen Amaya, El Farruco, mais aussi Cristina Hoyos, Sara Baras, Mercedes Ruiz, Israel Galvan, etc. Au cinéma, Antonio Gades s’inscrit dans la continuation du duende dans « Carmen » et « Noces de Sang », deux films réalisés par Carlos Saura (qui a fait au total 3 films sur le flamenco).

Nous pouvons actuellement distinguer plusieurs catégories de flamenco : le flamenco puro (proche des origines gitanes), le flamenco clasico (troupes de danseurs pour ballets), le flamenco moderne (très technique) et le flamenco nuevo (visuellement dépouillé et influencé par d’autres styles de danses). Parmi des danseuses et danseurs célèbres pour leur flamenco, on peut citer Antonia Mercé y Luque (dite « La Argentina »), Vicente Escudero, Carmen Amaya, El Farruco, mais aussi Cristina Hoyos, Sara Baras, Mercedes Ruiz, Israel Galvan, etc. Au cinéma, Antonio Gades s’inscrit dans la continuation du duende dans « Carmen » et « Noces de Sang », deux films réalisés par Carlos Saura (qui a fait au total 3 films sur le flamenco).

![[Vidéo] Films de danse #1 :<br> Dirty Dancing](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/08/dirty-dancing-film-672x372.jpg)

Ce courant est issu d’un mouvement non violent du Bronx lancé par Aka Kahyan Aasim (alias Afrika Bambaataa) et qui, malgré ses airs de Mister T, prônait le respect et la fraternité. Les acteurs de la culture hip-hop tiennent des rôles bien précis dans leurs vêtements amples et sous leurs caquettes ou bonnets. Pour simplifier, on identifiera le DJ (Disc Jockey qui mixe les disques et fait du scratch avec ses disques vinyles), le MC (Master of Ceremony qui, au micro, anime la foule, chante et fait du rap), le B-boy (break-boy qui danse le break, mais peut aussi pratiquer d’autres techniques de danse, et on a naturellement aussi les B-girls) et enfin le graffer (qui fait des graffitis à la bombe de peinture ou au crayon marqueur). Comme le thème de ce blog est la danse, je vais donc approfondir ce qui concerne la danse hip-hop dans ce qui suit.

Ce courant est issu d’un mouvement non violent du Bronx lancé par Aka Kahyan Aasim (alias Afrika Bambaataa) et qui, malgré ses airs de Mister T, prônait le respect et la fraternité. Les acteurs de la culture hip-hop tiennent des rôles bien précis dans leurs vêtements amples et sous leurs caquettes ou bonnets. Pour simplifier, on identifiera le DJ (Disc Jockey qui mixe les disques et fait du scratch avec ses disques vinyles), le MC (Master of Ceremony qui, au micro, anime la foule, chante et fait du rap), le B-boy (break-boy qui danse le break, mais peut aussi pratiquer d’autres techniques de danse, et on a naturellement aussi les B-girls) et enfin le graffer (qui fait des graffitis à la bombe de peinture ou au crayon marqueur). Comme le thème de ce blog est la danse, je vais donc approfondir ce qui concerne la danse hip-hop dans ce qui suit. La danse de la culture hip-hop est associée à la musique hip-hop. Cette musique est formée de mixes, de scratch, de samples (qui sont apparus grâce à la technologie), en plus des performances vocales comme le rap ou la beatbox (imitation de percussions par la voix). Du fait de sa constitution, la musique du hip-hop a induit différentes manières de bouger que l’on nomme le break, le locking et le popping qui peuvent comporter des saccades. Issu des communautés afro-américaines et portoricaines de New York, le hip-hop s’est développé dans les rues et on a pu assister rapidement à la formation de groupes de danseurs (crews) qui rivalisaient d’agilité dans des confrontations (battles). Ces compétitions informelles consistaient, au centre d’un cercle formé par les spectateurs et les danseurs, en une alternance d’improvisations (freestyle) entre les différentes équipes afin de déterminer qui était le meilleur et le plus spectaculaire.

La danse de la culture hip-hop est associée à la musique hip-hop. Cette musique est formée de mixes, de scratch, de samples (qui sont apparus grâce à la technologie), en plus des performances vocales comme le rap ou la beatbox (imitation de percussions par la voix). Du fait de sa constitution, la musique du hip-hop a induit différentes manières de bouger que l’on nomme le break, le locking et le popping qui peuvent comporter des saccades. Issu des communautés afro-américaines et portoricaines de New York, le hip-hop s’est développé dans les rues et on a pu assister rapidement à la formation de groupes de danseurs (crews) qui rivalisaient d’agilité dans des confrontations (battles). Ces compétitions informelles consistaient, au centre d’un cercle formé par les spectateurs et les danseurs, en une alternance d’improvisations (freestyle) entre les différentes équipes afin de déterminer qui était le meilleur et le plus spectaculaire. En hip-hop, on rencontre différents types de mouvements de danse. Il y a des mouvements que l’on fait debout et d’autres que l’on fait au sol (tours sur la tête, windmill où seul le torse reste en contact avec le sol alors que le reste du corps tourne, etc.). De nombreux mouvements sont inspirés d’autres disciplines comme le mime (l’idée du moonwalk de Michael Jackson est issu de jeunes danseurs de hip-hop), la capoeira, ou encore de l’observation d’animaux (le scorpion par exemple) ou de cultures (l’Égypte par exemple). Un mouvement en particulier est souvent considéré comme l’un des pas de base du break : le six pas.

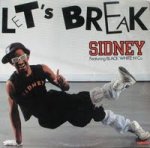

En hip-hop, on rencontre différents types de mouvements de danse. Il y a des mouvements que l’on fait debout et d’autres que l’on fait au sol (tours sur la tête, windmill où seul le torse reste en contact avec le sol alors que le reste du corps tourne, etc.). De nombreux mouvements sont inspirés d’autres disciplines comme le mime (l’idée du moonwalk de Michael Jackson est issu de jeunes danseurs de hip-hop), la capoeira, ou encore de l’observation d’animaux (le scorpion par exemple) ou de cultures (l’Égypte par exemple). Un mouvement en particulier est souvent considéré comme l’un des pas de base du break : le six pas. Après la conquête des USA, la danse hip-hop évolua ensuite dans différentes régions incluant la côte californienne et d’autres manières de danser émergèrent au contact de la culture funk dans les années 1980. On peut notamment citer le fait de bouger comme un robot et les mouvements de type electric boogaloo (une sorte de popping). C’est à cette époque que le hip-hop débarque en France. Certains d’entre vous se souviennent peut-être de « H.I.P. H.O.P. » l’émission hebdomadaire de Sidney Duteil qui, en 1984 et sur TF1, débutait par un dynamique « Bonjour, les frères et les soeurs ! ».

Après la conquête des USA, la danse hip-hop évolua ensuite dans différentes régions incluant la côte californienne et d’autres manières de danser émergèrent au contact de la culture funk dans les années 1980. On peut notamment citer le fait de bouger comme un robot et les mouvements de type electric boogaloo (une sorte de popping). C’est à cette époque que le hip-hop débarque en France. Certains d’entre vous se souviennent peut-être de « H.I.P. H.O.P. » l’émission hebdomadaire de Sidney Duteil qui, en 1984 et sur TF1, débutait par un dynamique « Bonjour, les frères et les soeurs ! ».  On y trouvait des cours de danse, des battles (appelées défis en français dans l’émission), des concerts en direct, etc. Cette émission a permis la popularisation du hip-hop (aujourd’hui appelé « old school ») et amené beaucoup de jeunes à s’entraîner chez eux, dans les rues ou à l’école au son de gros radio-cassettes (les ghetto blasters). C’est dans cette émission qu’on a lancé en France le terme de smurf, synonyme du hip-hop dansé debout. La légende veut que le terme « smurf » (nom des schtroumpfs en anglais) a été donné à la danse du fait des gants blancs portés par certains danseurs). Or, les schtroumpfs n’ont jamais porté de gants blancs ! Une autre légende (que je reprends de

On y trouvait des cours de danse, des battles (appelées défis en français dans l’émission), des concerts en direct, etc. Cette émission a permis la popularisation du hip-hop (aujourd’hui appelé « old school ») et amené beaucoup de jeunes à s’entraîner chez eux, dans les rues ou à l’école au son de gros radio-cassettes (les ghetto blasters). C’est dans cette émission qu’on a lancé en France le terme de smurf, synonyme du hip-hop dansé debout. La légende veut que le terme « smurf » (nom des schtroumpfs en anglais) a été donné à la danse du fait des gants blancs portés par certains danseurs). Or, les schtroumpfs n’ont jamais porté de gants blancs ! Une autre légende (que je reprends de  Dans les années 1990, le krump et ses mouvements énergiques (et paraissant empreints de colère) fait son apparition dans la région de Los Angeles. Cette manière de danser est associée à Cesare « Tight Eyez » Willis et Jo’Artis « Big Mijo » Ratti (leaders de la troupe des Krump Kings) ainsi qu’au chorégraphe Christopher « Lil’C » Toler (l’un des membres du jury de l’émission So You Think You Can Dance). Depuis, plus récemment, un courant de hip-hop nommé new style (parfois street dance ou street jazz) se développe, mettant en avant les isolations (un peu comme en danse jazz). Il s’agit d’un style plus « commercial » et qui s’éloigne du monde de la rue puisqu’il est à présent enseigné dans les écoles de danse sous un angle technique. C’est ce style qu’on peut voir régulièrement dans les clips vidéo. La danse hip-hop a donc de nos jours acquis ses lettres de noblesse en entrant dans les écoles de danse. En France, il existe actuellement de nombreuses écoles et associations de quartier pour apprendre le hip-hop dans les différents styles. De plus, trois pôles ont pour objectif de promouvoir la danse hip-hop à Paris/Suresnes (Cités danse connexions), Bordeaux (associé à la Cie Rêvolution) et Lyon/Bron (associé à la Cie Käfig). J’intègre à cet article une prestation de hip-hop de la troupe anglaise Diversity en 2007, pour vous donner une idée de que qui se fait actuellement en hip-hop.

Dans les années 1990, le krump et ses mouvements énergiques (et paraissant empreints de colère) fait son apparition dans la région de Los Angeles. Cette manière de danser est associée à Cesare « Tight Eyez » Willis et Jo’Artis « Big Mijo » Ratti (leaders de la troupe des Krump Kings) ainsi qu’au chorégraphe Christopher « Lil’C » Toler (l’un des membres du jury de l’émission So You Think You Can Dance). Depuis, plus récemment, un courant de hip-hop nommé new style (parfois street dance ou street jazz) se développe, mettant en avant les isolations (un peu comme en danse jazz). Il s’agit d’un style plus « commercial » et qui s’éloigne du monde de la rue puisqu’il est à présent enseigné dans les écoles de danse sous un angle technique. C’est ce style qu’on peut voir régulièrement dans les clips vidéo. La danse hip-hop a donc de nos jours acquis ses lettres de noblesse en entrant dans les écoles de danse. En France, il existe actuellement de nombreuses écoles et associations de quartier pour apprendre le hip-hop dans les différents styles. De plus, trois pôles ont pour objectif de promouvoir la danse hip-hop à Paris/Suresnes (Cités danse connexions), Bordeaux (associé à la Cie Rêvolution) et Lyon/Bron (associé à la Cie Käfig). J’intègre à cet article une prestation de hip-hop de la troupe anglaise Diversity en 2007, pour vous donner une idée de que qui se fait actuellement en hip-hop. Voilà qui conclut un petit tour d’horizon sur le hip-hop, une danse riche dont certains courants nécessiteraient un article entier à eux seuls. Cela me laisse donc encore quelques sujets d’articles à vous proposer dans les mois à venir dans ce blog !

Voilà qui conclut un petit tour d’horizon sur le hip-hop, une danse riche dont certains courants nécessiteraient un article entier à eux seuls. Cela me laisse donc encore quelques sujets d’articles à vous proposer dans les mois à venir dans ce blog !

Dans ce blog, je parle beaucoup des danses en couple ; c’est en effet la catégorie de danse que je connais le mieux. Mais j’aime bien de temps en temps déroger à la règle au profit des autres formes afin de vous les faire découvrir à l’occasion. Bien souvent, lorsqu’on parle de danse, on imagine les ballerines, danseuses étoiles, avec leur tutu, qui font des entrechats et des pointes. La danse classique est une discipline qui fait rêver toutes les petites filles et j’ai choisi de vous en parler ci-dessous.

Dans ce blog, je parle beaucoup des danses en couple ; c’est en effet la catégorie de danse que je connais le mieux. Mais j’aime bien de temps en temps déroger à la règle au profit des autres formes afin de vous les faire découvrir à l’occasion. Bien souvent, lorsqu’on parle de danse, on imagine les ballerines, danseuses étoiles, avec leur tutu, qui font des entrechats et des pointes. La danse classique est une discipline qui fait rêver toutes les petites filles et j’ai choisi de vous en parler ci-dessous. À son ouverture en 1661 par Louis XIV, l’Académie Royale de Danse (dont l’évolution donna l’Opéra National de Paris) fait partie des premières écoles de danse créées en France. C’est à cette époque (fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle) que le ballet devient une discipline essentiellement professionnelle avec la formation de danseurs professionnels. Les femmes ont alors acquis un statut dominant dans la pratique de la danse par rapport aux hommes alors que la danse se dissocie du chant et de la déclamation.

À son ouverture en 1661 par Louis XIV, l’Académie Royale de Danse (dont l’évolution donna l’Opéra National de Paris) fait partie des premières écoles de danse créées en France. C’est à cette époque (fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle) que le ballet devient une discipline essentiellement professionnelle avec la formation de danseurs professionnels. Les femmes ont alors acquis un statut dominant dans la pratique de la danse par rapport aux hommes alors que la danse se dissocie du chant et de la déclamation. Au XIXe siècle, les danseuses montent sur pointes et l’on voit naître les plus grands ballets classiques dans le monde entier. Citons pour mémoire, La Sylphide, Giselle, Coppelia en France, Le lac des cygnes, Casse noisette en Russie, etc. Le ballet romantique apparaît à cette époque et les chorégraphes s’inspirent de romans pour composer leurs ballets où les danseuses ont des costumes de gitanes ou portent un long tutu pour jouer le rôle de fées. La compagnie des Ballets Russes marqua particulièrement le XXe siècle avec des danseurs aux noms connus comme Nijinski, Pavlova, Balanchine, Lifar, etc.

Au XIXe siècle, les danseuses montent sur pointes et l’on voit naître les plus grands ballets classiques dans le monde entier. Citons pour mémoire, La Sylphide, Giselle, Coppelia en France, Le lac des cygnes, Casse noisette en Russie, etc. Le ballet romantique apparaît à cette époque et les chorégraphes s’inspirent de romans pour composer leurs ballets où les danseuses ont des costumes de gitanes ou portent un long tutu pour jouer le rôle de fées. La compagnie des Ballets Russes marqua particulièrement le XXe siècle avec des danseurs aux noms connus comme Nijinski, Pavlova, Balanchine, Lifar, etc. Un ballet de danse classique en tant que spectacle (aussi appelé opéra-ballet) est composé à la fois de danse et d’expression via le mime. L’un des précurseurs aux premiers ballets fut dansé en 1489 à Tortona, en Italie, mais on considère que le premier ballet en tant que tel a été dansé en 1581 au Louvre à l’occasion d’un mariage de proches du roi Henri III sous le nom du « Ballet comique de la reine Louise ». Ce ballet dura 5 heures. Il est à noter que « La Fille Mal Gardée », créé en 1789, est le plus ancien ballet de danse classique encore dansé de nos jours, même si c’est sous une forme remaniée.

Un ballet de danse classique en tant que spectacle (aussi appelé opéra-ballet) est composé à la fois de danse et d’expression via le mime. L’un des précurseurs aux premiers ballets fut dansé en 1489 à Tortona, en Italie, mais on considère que le premier ballet en tant que tel a été dansé en 1581 au Louvre à l’occasion d’un mariage de proches du roi Henri III sous le nom du « Ballet comique de la reine Louise ». Ce ballet dura 5 heures. Il est à noter que « La Fille Mal Gardée », créé en 1789, est le plus ancien ballet de danse classique encore dansé de nos jours, même si c’est sous une forme remaniée. On oppose souvent les danseurs de spectacle (comme le ballet qui peut ne pas être que classique) aux danseurs de danse « participative » (où tout le monde danse). Les premiers ont besoin d’une discipline particulière qui leur permet de développer des qualités permettant d’assurer un spectacle digne de ce nom. Les seconds doivent développer d’autres qualités (guidage, partage de l’espace, improvisation) qui sont certes parfois moins physiques, mais tout aussi importantes vis-à-vis de leur forme de danse. Mon avis est que les différentes formes de danse ont à apprendre les unes des autres. Je suis parfois désolé de voir un couple de danseurs de ballet (classique ou non) qui danse en spectacle sans qu’aucun message ne passe manifestement dans une connexion entre les partenaires. La danseuse fait sa partie, le danseur la sienne et, à la limite, ils pourraient très bien danser sans la présence de l’autre (en dehors des portés évidemment…). Ce n’est pas le cas pour les danseurs de danse de société en couple et sur ce point ils ont l’avantage. À l’opposé, si les danseurs de danse en couple pouvaient se tenir un peu plus droits et tourner d’une manière plus stable avec une bonne technique commune aux danseurs de ballet, ils gagneraient en esthétique et en aisance dans leur pratique de la danse. Chacun son domaine de prédilection, mais tout cela me semble complémentaire malgré tout !

On oppose souvent les danseurs de spectacle (comme le ballet qui peut ne pas être que classique) aux danseurs de danse « participative » (où tout le monde danse). Les premiers ont besoin d’une discipline particulière qui leur permet de développer des qualités permettant d’assurer un spectacle digne de ce nom. Les seconds doivent développer d’autres qualités (guidage, partage de l’espace, improvisation) qui sont certes parfois moins physiques, mais tout aussi importantes vis-à-vis de leur forme de danse. Mon avis est que les différentes formes de danse ont à apprendre les unes des autres. Je suis parfois désolé de voir un couple de danseurs de ballet (classique ou non) qui danse en spectacle sans qu’aucun message ne passe manifestement dans une connexion entre les partenaires. La danseuse fait sa partie, le danseur la sienne et, à la limite, ils pourraient très bien danser sans la présence de l’autre (en dehors des portés évidemment…). Ce n’est pas le cas pour les danseurs de danse de société en couple et sur ce point ils ont l’avantage. À l’opposé, si les danseurs de danse en couple pouvaient se tenir un peu plus droits et tourner d’une manière plus stable avec une bonne technique commune aux danseurs de ballet, ils gagneraient en esthétique et en aisance dans leur pratique de la danse. Chacun son domaine de prédilection, mais tout cela me semble complémentaire malgré tout !

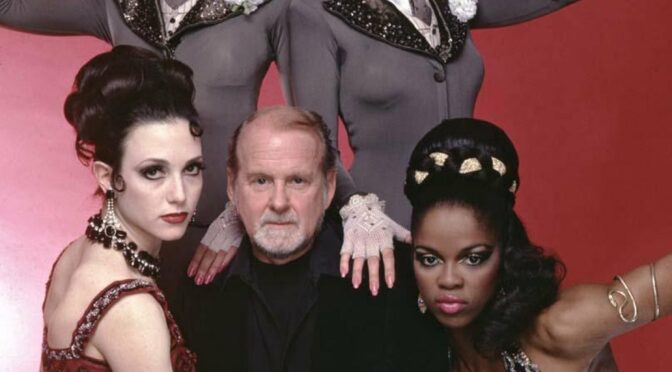

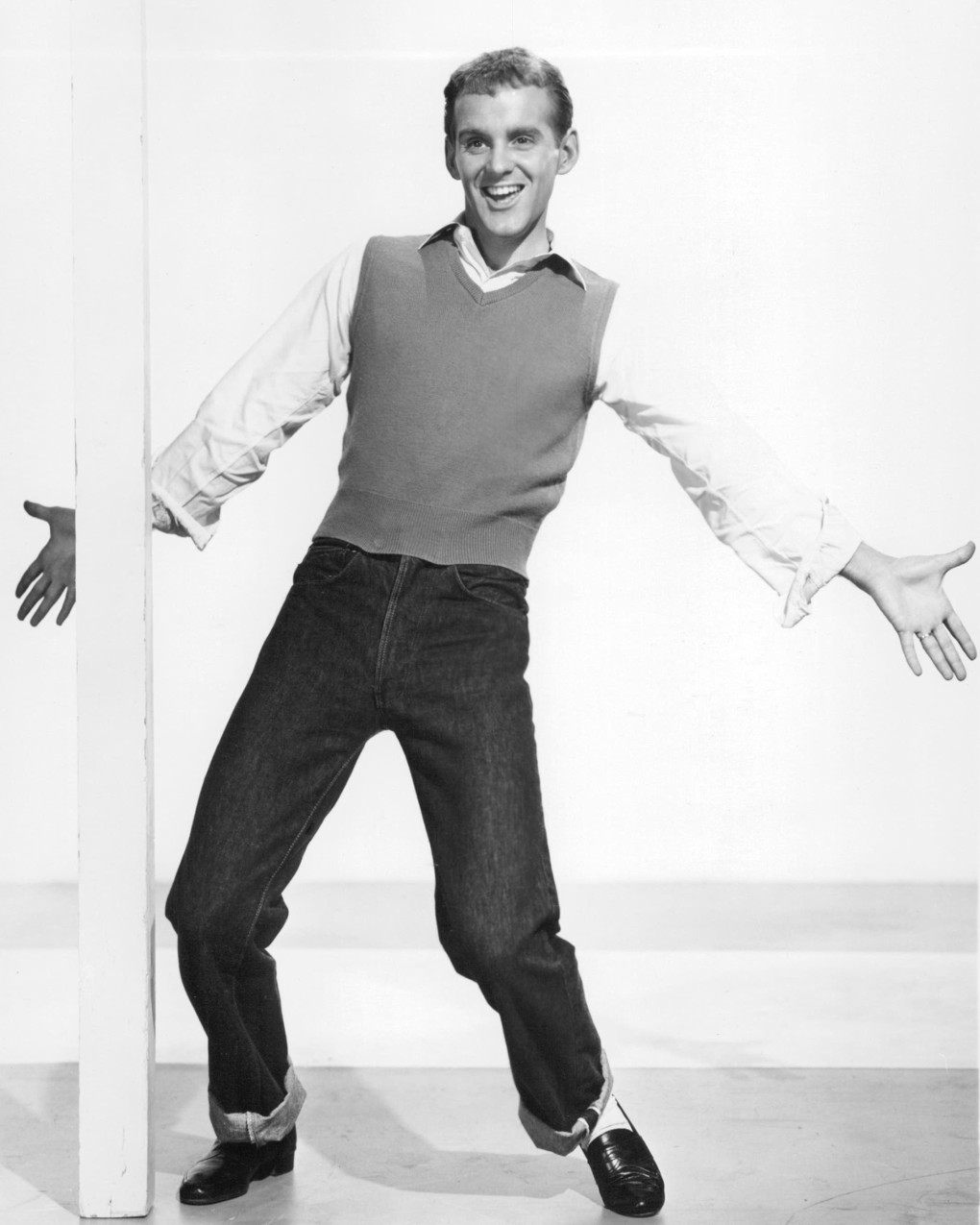

Robert « Bob » Fosse est né en 1927 à Chicago et a très tôt pris des cours de danse, au point de faire sa première représentation en public à l’âge de 13 ans avec Charles Grass, formant le duo des Riff Brothers. Après la Seconde Guerre mondiale, il apparait régulièrement sur scène et dans quelques shows télévisés dont The Colgate Comedy Hour pour lequel il a été sollicité par Dean Martin et Jerry Lewis (j’ai écrit un article sur ces deux lascars dans ce blog, vous savez quoi faire pour en savoir plus !).

Robert « Bob » Fosse est né en 1927 à Chicago et a très tôt pris des cours de danse, au point de faire sa première représentation en public à l’âge de 13 ans avec Charles Grass, formant le duo des Riff Brothers. Après la Seconde Guerre mondiale, il apparait régulièrement sur scène et dans quelques shows télévisés dont The Colgate Comedy Hour pour lequel il a été sollicité par Dean Martin et Jerry Lewis (j’ai écrit un article sur ces deux lascars dans ce blog, vous savez quoi faire pour en savoir plus !). Il fait sa première apparition au cinéma en tant qu’acteur-danseur pour la MGM dans le film « The Affairs of Dobie Gillis » (« Casanova Junior » en français) en 1953 avec Debbie Reynolds où il tient l’un des seconds rôles. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que le titre phare du film « All I Do Is Dream of You », un morceau écrit en 1934, avait été chanté l’année précédente par cette même Debbie Reynolds dans un film culte nommé

Il fait sa première apparition au cinéma en tant qu’acteur-danseur pour la MGM dans le film « The Affairs of Dobie Gillis » (« Casanova Junior » en français) en 1953 avec Debbie Reynolds où il tient l’un des seconds rôles. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que le titre phare du film « All I Do Is Dream of You », un morceau écrit en 1934, avait été chanté l’année précédente par cette même Debbie Reynolds dans un film culte nommé  À partir de 1954, il vogue entre les spectacles sur scène, pour lesquels il sera récompensé de nombreux Tony Awards (pour « Pippin » par exemple), et le cinéma. Ses chorégraphies sont variées, fluides et décalées ; elles mêlent souvent jazz, cancan, charleston, simple marche et des danses n’ayant rien à voir les unes avec les autres. Cela étant, son style tellement particulier est aujourd’hui devenu synonyme de cabaret et de Broadway avec l’utilisation du chapeau et les frétillements des mains. Petite anecdote : Bob Fosse racontait que s’il avait eu l’idée d’utiliser un chapeau dans ses chorégraphies, c’est à cause de sa calvitie qui a très tôt fait son apparition.

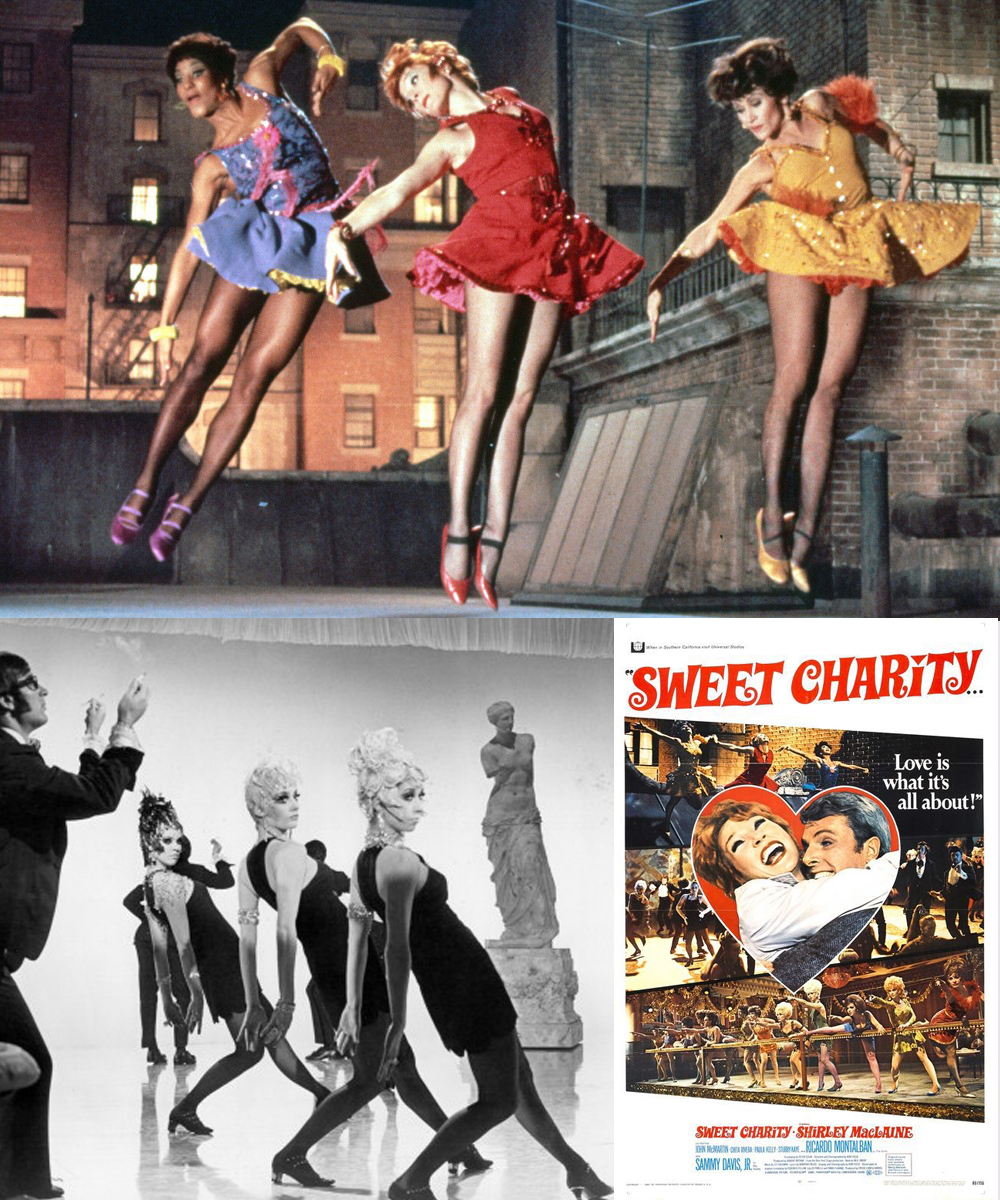

À partir de 1954, il vogue entre les spectacles sur scène, pour lesquels il sera récompensé de nombreux Tony Awards (pour « Pippin » par exemple), et le cinéma. Ses chorégraphies sont variées, fluides et décalées ; elles mêlent souvent jazz, cancan, charleston, simple marche et des danses n’ayant rien à voir les unes avec les autres. Cela étant, son style tellement particulier est aujourd’hui devenu synonyme de cabaret et de Broadway avec l’utilisation du chapeau et les frétillements des mains. Petite anecdote : Bob Fosse racontait que s’il avait eu l’idée d’utiliser un chapeau dans ses chorégraphies, c’est à cause de sa calvitie qui a très tôt fait son apparition. Je me concentre sur sa carrière cinématographique par la suite, car c’est ce qu’il reste de plus facile à visionner aujourd’hui en DVD ou streaming pour vous rendre compte par vous-même ou en savoir plus. En 1969, Bob Fosse tourne

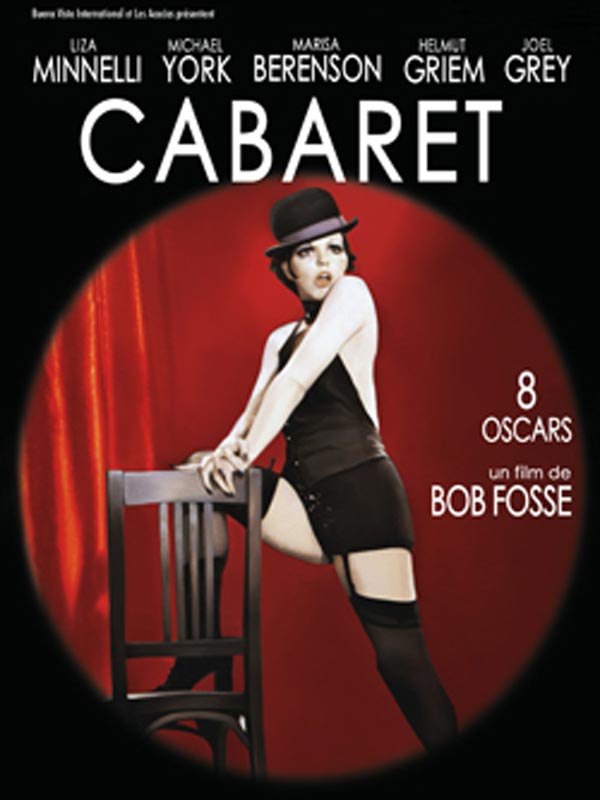

Je me concentre sur sa carrière cinématographique par la suite, car c’est ce qu’il reste de plus facile à visionner aujourd’hui en DVD ou streaming pour vous rendre compte par vous-même ou en savoir plus. En 1969, Bob Fosse tourne  Un film incontournable réalisé en 1972 est

Un film incontournable réalisé en 1972 est  Bob Fosse réalisa un autre de ses films d’exception en 1979 sous la forme de

Bob Fosse réalisa un autre de ses films d’exception en 1979 sous la forme de

En voyageant cet été, vous avez peut-être remarqué que, dans chaque pays ou dans chaque région, on peut découvrir des danses que l’on ne danse pas ailleurs. Les participants sont parfois vêtus de costumes traditionnels, parfois ce sont des habitants du coin qui s’amusent en tenue de tous les jours et ouvrent leurs danses aux touristes de passage. Ces danses, issues du terroir et fortement ancrées dans la culture populaire locale, sont appelées danses folkloriques par certains et danses traditionnelles par d’autres. Essayons d’y voir plus clair…

En voyageant cet été, vous avez peut-être remarqué que, dans chaque pays ou dans chaque région, on peut découvrir des danses que l’on ne danse pas ailleurs. Les participants sont parfois vêtus de costumes traditionnels, parfois ce sont des habitants du coin qui s’amusent en tenue de tous les jours et ouvrent leurs danses aux touristes de passage. Ces danses, issues du terroir et fortement ancrées dans la culture populaire locale, sont appelées danses folkloriques par certains et danses traditionnelles par d’autres. Essayons d’y voir plus clair… Le chant était souvent le support indissociable de la danse au point que c’étaient parfois même les danseurs qui chantaient tout en dansant. Chaque pays, chaque région, chaque village développe ses propres danses qu’on peut très bien ne pas retrouver dans le village voisin. On peut ainsi regrouper sous l’appellation de « danses traditionnelles » les danses nationales, les danses régionales, les danses locales, mais par extension également les danses ethniques et les danses de caractère. Le qualificatif de « populaire » peut être aussi inclus dans le sens de « issu du peuple ». Quant à la notion de folklore, nous y reviendrons un peu plus loin.

Le chant était souvent le support indissociable de la danse au point que c’étaient parfois même les danseurs qui chantaient tout en dansant. Chaque pays, chaque région, chaque village développe ses propres danses qu’on peut très bien ne pas retrouver dans le village voisin. On peut ainsi regrouper sous l’appellation de « danses traditionnelles » les danses nationales, les danses régionales, les danses locales, mais par extension également les danses ethniques et les danses de caractère. Le qualificatif de « populaire » peut être aussi inclus dans le sens de « issu du peuple ». Quant à la notion de folklore, nous y reviendrons un peu plus loin. Les danses traditionnelles sont essentiellement pratiquées dans des occasions précises dans un environnement rural : récoltes, mariages, fêtes religieuses, etc. qui amènent les voisins et amis à se rassembler. La danse est donc à la fois un support pour se donner du coeur à l’ouvrage, mais aussi un moment de loisir pour se retrouver et s’amuser en communauté. La danse traditionnelle est donc bien une danse populaire au sens de « issue du peuple ». On peut citer par exemple, les danses suivantes : polka, mazurka, bourrée, branle, contredanse, sauts, rondeau, gavotte, passe-pied, etc. Ces danses ont pour origine aussi bien les campagnes bretonnes que les pays étrangers. En dehors de l’Europe, on peut aussi y placer des danses comme la samba brésilienne, la danse tahitienne, le danzon cubain, la biguine antillaise, le bharatha natyam d’Inde, etc. Avec le développement de l’industrie et du commerce, ainsi que l’urbanisation marquée du milieu du XIXe siècle en Europe, la culture paysanne reste cantonnée au domaine rural. Ainsi les nouveaux urbains (issus des campagnes) repensent-ils avec nostalgie à ces danses et aux bons moments partagés avec leurs proches. Ils vont donc se regrouper autour des traditions de leur région d’origine qui permettent de conserver des noyaux de culture traditionnelle au sein des villes. Notamment, à Paris, la présence de groupes d’exilés bretons ou auvergnats est bien connue.

Les danses traditionnelles sont essentiellement pratiquées dans des occasions précises dans un environnement rural : récoltes, mariages, fêtes religieuses, etc. qui amènent les voisins et amis à se rassembler. La danse est donc à la fois un support pour se donner du coeur à l’ouvrage, mais aussi un moment de loisir pour se retrouver et s’amuser en communauté. La danse traditionnelle est donc bien une danse populaire au sens de « issue du peuple ». On peut citer par exemple, les danses suivantes : polka, mazurka, bourrée, branle, contredanse, sauts, rondeau, gavotte, passe-pied, etc. Ces danses ont pour origine aussi bien les campagnes bretonnes que les pays étrangers. En dehors de l’Europe, on peut aussi y placer des danses comme la samba brésilienne, la danse tahitienne, le danzon cubain, la biguine antillaise, le bharatha natyam d’Inde, etc. Avec le développement de l’industrie et du commerce, ainsi que l’urbanisation marquée du milieu du XIXe siècle en Europe, la culture paysanne reste cantonnée au domaine rural. Ainsi les nouveaux urbains (issus des campagnes) repensent-ils avec nostalgie à ces danses et aux bons moments partagés avec leurs proches. Ils vont donc se regrouper autour des traditions de leur région d’origine qui permettent de conserver des noyaux de culture traditionnelle au sein des villes. Notamment, à Paris, la présence de groupes d’exilés bretons ou auvergnats est bien connue. Du fait de son implantation dans les villes, la danse traditionnelle évolue dans le nouveau milieu des salles citadines par rapport à la cour de la ferme. Ces danses doivent aussi cohabiter avec les danses de salon dont la large popularité croissante les fait passer au second plan. De plus, grâce aux voies de communication, les danses de régions voisines s’influencent les unes les autres. C’est dans ce contexte que des hommes vont comprendre que la richesse des danses traditionnelles des origines disparaît peu à peu. Certains vont se faire « collecteurs de danses » et travailleront à recenser et cataloguer les danses traditionnelles dans certaines régions. Les danses traditionnelles retrouvent un regain de popularité dans les années 1970. Je ne peux m’empêcher ici de faire le parallèle avec l’une de mes danses fétiches : le lindy hop. Là aussi, la présence de la danse s’estompe durant les années rock’n’roll pour revenir de plus belle grâce à des passionnés. C’est à cette époque que des fêtes de danse traditionnelle se développent ; on les appelle aujourd’hui « bal trad » (pour bal traditionnel), « bal folk » (pour bal folklorique) ou même fest-noz (du nom de ces fêtes en Bretagne). Dans ces bals trad, on retrouve le résultat du mélange des cultures entre différentes régions et différents pays (la gavotte côtoie la polka ou la scottish). Il s’agit avant tout pour les participants de partager un moment convivial dans une époque individualiste qui, paradoxalement, recherche de rapports sociaux par le biais des danses traditionnelles tout comme celui des danses de société.

Du fait de son implantation dans les villes, la danse traditionnelle évolue dans le nouveau milieu des salles citadines par rapport à la cour de la ferme. Ces danses doivent aussi cohabiter avec les danses de salon dont la large popularité croissante les fait passer au second plan. De plus, grâce aux voies de communication, les danses de régions voisines s’influencent les unes les autres. C’est dans ce contexte que des hommes vont comprendre que la richesse des danses traditionnelles des origines disparaît peu à peu. Certains vont se faire « collecteurs de danses » et travailleront à recenser et cataloguer les danses traditionnelles dans certaines régions. Les danses traditionnelles retrouvent un regain de popularité dans les années 1970. Je ne peux m’empêcher ici de faire le parallèle avec l’une de mes danses fétiches : le lindy hop. Là aussi, la présence de la danse s’estompe durant les années rock’n’roll pour revenir de plus belle grâce à des passionnés. C’est à cette époque que des fêtes de danse traditionnelle se développent ; on les appelle aujourd’hui « bal trad » (pour bal traditionnel), « bal folk » (pour bal folklorique) ou même fest-noz (du nom de ces fêtes en Bretagne). Dans ces bals trad, on retrouve le résultat du mélange des cultures entre différentes régions et différents pays (la gavotte côtoie la polka ou la scottish). Il s’agit avant tout pour les participants de partager un moment convivial dans une époque individualiste qui, paradoxalement, recherche de rapports sociaux par le biais des danses traditionnelles tout comme celui des danses de société. De nos jours, on parle bien souvent de folklore dans un sens un peu dévalorisant. On dit parfois que le folklore, c’est pour les touristes avec ses costumes régionaux colorés, ses sabots, etc.). Dans ce contexte, la danse est mise en scène comme un spectacle et non plus comme un loisir de groupe que l’on vit. Toutefois, cette vision folklorique a l’avantage de contribuer à sauvegarder un patrimoine menacé d’oubli ou de déformation par simplification. Les groupes folkloriques ont connu un grand succès dans les années 1930 et, même s’il y en en moins aujourd’hui, on continue de trouver des passionnés pour poursuivre ce travail de mémoire de la danse. Rappelons simplement que c’est grâce à des chercheurs, collecteurs ou pratiquants de ces danses qu’il est aujourd’hui possible de mieux connaître nos traditions du passé et nos origines populaires. Si vous désirez pratiquer, il vous suffit de participer à des bals trad qui sont souvent précédés d’initiations (mais il est aussi possible de se laisser porter par la danse en regardant les autres). Enfin, si vous avez la chance d’en avoir une à proximité de chez vous, il existe des associations qui organisent des cours hebdomadaires et des stages.

De nos jours, on parle bien souvent de folklore dans un sens un peu dévalorisant. On dit parfois que le folklore, c’est pour les touristes avec ses costumes régionaux colorés, ses sabots, etc.). Dans ce contexte, la danse est mise en scène comme un spectacle et non plus comme un loisir de groupe que l’on vit. Toutefois, cette vision folklorique a l’avantage de contribuer à sauvegarder un patrimoine menacé d’oubli ou de déformation par simplification. Les groupes folkloriques ont connu un grand succès dans les années 1930 et, même s’il y en en moins aujourd’hui, on continue de trouver des passionnés pour poursuivre ce travail de mémoire de la danse. Rappelons simplement que c’est grâce à des chercheurs, collecteurs ou pratiquants de ces danses qu’il est aujourd’hui possible de mieux connaître nos traditions du passé et nos origines populaires. Si vous désirez pratiquer, il vous suffit de participer à des bals trad qui sont souvent précédés d’initiations (mais il est aussi possible de se laisser porter par la danse en regardant les autres). Enfin, si vous avez la chance d’en avoir une à proximité de chez vous, il existe des associations qui organisent des cours hebdomadaires et des stages.

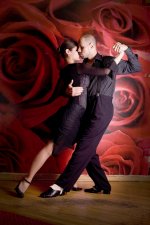

Les Français fréquentant les bals populaires connaissent bien le tango depuis des années. Ils le dansent en tournant tranquillement autour de la piste au son de l’accordéon, c’est le tango de bal. D’autres, adeptes de la danse sportive, connaissent aussi le tango. Une variante plus dynamique où alternent accélérations, mouvements de tête et changements de direction. Mais le tango qui remporte de plus en plus l’assentiment du grand public est le tango argentin d’où ressort un mélange de passion, de sensualité et d’une certaine élégance. C’est le tango des origines, celui d’où tout est parti. Cela se passait en Amérique du Sud il y a plus d’un siècle. Je vous raconte cette histoire ci-après.

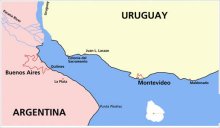

Les Français fréquentant les bals populaires connaissent bien le tango depuis des années. Ils le dansent en tournant tranquillement autour de la piste au son de l’accordéon, c’est le tango de bal. D’autres, adeptes de la danse sportive, connaissent aussi le tango. Une variante plus dynamique où alternent accélérations, mouvements de tête et changements de direction. Mais le tango qui remporte de plus en plus l’assentiment du grand public est le tango argentin d’où ressort un mélange de passion, de sensualité et d’une certaine élégance. C’est le tango des origines, celui d’où tout est parti. Cela se passait en Amérique du Sud il y a plus d’un siècle. Je vous raconte cette histoire ci-après. Le tango est né dans le Rio de La Plata, une zone d’Amérique latine à la frontière entre l’Argentine et l’Uruguay qui est devenue le cœur de flux migratoires et d’un peuplement intensif au XIXe siècle. C’est là que l’on trouve les villes de Buenos Aires et de Montevideo. On parle d’ailleurs de tango rioplatense (remplacé par la suite par le terme de tango argentin, même si les Uruguayens le dansent tout autant) pour faire référence au tango issu de cette région du Rio de La Pata. Les origines du mot « tango », quant à elles, sont teintées de références aux Africains immigrés (généralement contre leur volonté) en Amérique du Sud. Certaines sources citent, dans les années 1800, le tango comme des rassemblements festifs de Noirs à Buenos Aires. Par extension, on parlera du « rythme de tango » comme équivalent au rythme de habanera en référence à la musique qui y est jouée par des tambours.

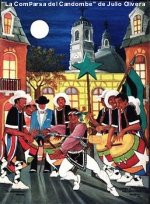

Le tango est né dans le Rio de La Plata, une zone d’Amérique latine à la frontière entre l’Argentine et l’Uruguay qui est devenue le cœur de flux migratoires et d’un peuplement intensif au XIXe siècle. C’est là que l’on trouve les villes de Buenos Aires et de Montevideo. On parle d’ailleurs de tango rioplatense (remplacé par la suite par le terme de tango argentin, même si les Uruguayens le dansent tout autant) pour faire référence au tango issu de cette région du Rio de La Pata. Les origines du mot « tango », quant à elles, sont teintées de références aux Africains immigrés (généralement contre leur volonté) en Amérique du Sud. Certaines sources citent, dans les années 1800, le tango comme des rassemblements festifs de Noirs à Buenos Aires. Par extension, on parlera du « rythme de tango » comme équivalent au rythme de habanera en référence à la musique qui y est jouée par des tambours. Au commencement, le tango est la musique de la ville avec la milonga urbana qui s’oppose à la musica folklorica des campagnes. Le commerce du Rio de La Plata favorise les influences musicales variées et les différentes formes de musique interagissent. Au XVIIIe siècle, les danses noires étaient interdites, puis elles ont été autorisées certains jours (défilés). Les Blancs rejoignirent peu à peu les Noirs dans ces manifestations (comparsas) et apprirent leurs « tangos » au point de les dépasser en nombre et d’ainsi créer leur propre musique afro-argentine blanche. Vers 1880, trois types de danses cohabitent dans le Rio de La Plata : les criollas (chorégraphiques, musique issues d’Espagne), les danses de salon anciennes (contredanse, menuet, quadrille, etc.) et les danses populaires urbaines (polka, mazurka, milonga, etc.). C’est dans ce contexte que se forme peu à peu le tango porteño/rioplatense (encore appelé criollo à ses débuts) qui devient une danse parmi d’autres comme le shimmy, le foxtrot et le paso doble à l’époque. La danse s’inspire, entre autres, des figures de candombe (dansées dans les défilés de rues), de la habanera quebrada et du style de danse des gauchos. Vers 1910, le tango arrive à un stade où on l’associe à la danse pratiquée dans les carnavals et où il bénéficie de la reconnaissance des masses populaires. Il continue son ascension sociale, sort des rues et des lupanars, et pénètre les classes moyennes et les grands cabarets. Le tango argentin est une danse d’improvisation par excellence qui débute par une invitation à la danse par le regard : le cabeceo. Les partenaires se choisissent ainsi sans mot, par le simple appel des yeux.

Au commencement, le tango est la musique de la ville avec la milonga urbana qui s’oppose à la musica folklorica des campagnes. Le commerce du Rio de La Plata favorise les influences musicales variées et les différentes formes de musique interagissent. Au XVIIIe siècle, les danses noires étaient interdites, puis elles ont été autorisées certains jours (défilés). Les Blancs rejoignirent peu à peu les Noirs dans ces manifestations (comparsas) et apprirent leurs « tangos » au point de les dépasser en nombre et d’ainsi créer leur propre musique afro-argentine blanche. Vers 1880, trois types de danses cohabitent dans le Rio de La Plata : les criollas (chorégraphiques, musique issues d’Espagne), les danses de salon anciennes (contredanse, menuet, quadrille, etc.) et les danses populaires urbaines (polka, mazurka, milonga, etc.). C’est dans ce contexte que se forme peu à peu le tango porteño/rioplatense (encore appelé criollo à ses débuts) qui devient une danse parmi d’autres comme le shimmy, le foxtrot et le paso doble à l’époque. La danse s’inspire, entre autres, des figures de candombe (dansées dans les défilés de rues), de la habanera quebrada et du style de danse des gauchos. Vers 1910, le tango arrive à un stade où on l’associe à la danse pratiquée dans les carnavals et où il bénéficie de la reconnaissance des masses populaires. Il continue son ascension sociale, sort des rues et des lupanars, et pénètre les classes moyennes et les grands cabarets. Le tango argentin est une danse d’improvisation par excellence qui débute par une invitation à la danse par le regard : le cabeceo. Les partenaires se choisissent ainsi sans mot, par le simple appel des yeux. À cette époque, on met sur papier les partitions de tangos populaires qui se transmettaient oralement et l’industrie du disque permet de diffuser la musique au-delà des frontières de l’Argentine et de l’Uruguyay. Il semble que la diffusion de la musique « tango argentino » en France soit passée par le port de Marseille aussi bien que par des artistes venus à Paris. Une folie du tango envahit alors la capitale française. Les autorités religieuses n’approuvent pas ces « danses de nègres », mais ne s’y opposent pas formellement. On assiste alors, à Paris, à une simplification du tango argentin : on enlève par exemple les mouvements qualifiés de trop vulgaires, ce qui entraîna l’approbation tacite du pape. Il semble que la manière stylisée de danser de Rudolph Valentino en 1921 dans le film « Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse » soit à l’origine de cette simplification. La popularité de cette danse à la mode fut telle que de nombreux Argentins traversèrent l’Atlantique pour s’improviser professeurs de tango en France. Des musiciens les accompagnèrent et les mélodies du tango furent bientôt reprises par les accordéonistes français des bals populaires et guinguets. Avec son arrivée en Europe, le tango connaît donc un certain nombre de déformations (en particulier aussi une standardisation par les Anglais pour la compétition) qui aboutiront aux autres formes de tango que nous connaissons aujourd’hui et qui n’entrent pas dans le cadre de cet article. Je n’en dirai donc pas plus ici sur ces formes.

À cette époque, on met sur papier les partitions de tangos populaires qui se transmettaient oralement et l’industrie du disque permet de diffuser la musique au-delà des frontières de l’Argentine et de l’Uruguyay. Il semble que la diffusion de la musique « tango argentino » en France soit passée par le port de Marseille aussi bien que par des artistes venus à Paris. Une folie du tango envahit alors la capitale française. Les autorités religieuses n’approuvent pas ces « danses de nègres », mais ne s’y opposent pas formellement. On assiste alors, à Paris, à une simplification du tango argentin : on enlève par exemple les mouvements qualifiés de trop vulgaires, ce qui entraîna l’approbation tacite du pape. Il semble que la manière stylisée de danser de Rudolph Valentino en 1921 dans le film « Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse » soit à l’origine de cette simplification. La popularité de cette danse à la mode fut telle que de nombreux Argentins traversèrent l’Atlantique pour s’improviser professeurs de tango en France. Des musiciens les accompagnèrent et les mélodies du tango furent bientôt reprises par les accordéonistes français des bals populaires et guinguets. Avec son arrivée en Europe, le tango connaît donc un certain nombre de déformations (en particulier aussi une standardisation par les Anglais pour la compétition) qui aboutiront aux autres formes de tango que nous connaissons aujourd’hui et qui n’entrent pas dans le cadre de cet article. Je n’en dirai donc pas plus ici sur ces formes. Les années 40 marquent l’âge d’or du tango en Argentine et en Uruguay : de nouvelles salles de danse s’ouvrent, les cours de danse se multiplient. La fin d’une période de prospérité économique et de stabilité politique est accompagnée par la fin des symboles associés, dont le tango. Les années 60 sont marquées par l’ouverture de tanguerias, des lieux dédiés assimilables à des cabarets où les aficionados du tango peuvent se retrouver, écouter de la musique et danser. C’est cela, en plus des spectacles chorégraphiés, qui a permis au tango de survivre à l’oubli. Après avoir été délaissé par la jeunesse rebelle des années 60, comme bon nombre de danses en couple, le tango argentin fait son retour en France à compter des années 1980 du fait de concerts (dont celui d’Astor Piazzolla en 1977 à l’Olympia) et tournées mondiales de troupes de danseurs Argentins. Citons ici la tournée « Tango Argentino », ses musiciens et ses dix danseurs qui fait le tour du monde et qui, passant par Paris en 1982, provoque le déclic de la renaissance. Les cours de tango argentin s’ouvrent alors peu à peu dans la capitale. En parallèle, ce renouveau a également lieu en Argentine où des milongas (lieux pour danser le tango) s’ouvrent dans les années 1990. Une certaine codification naît en même temps que ce renouveau du tango argentin qui est à présent enseigné dans des écoles de danse aussi bien en Argentine (académies) qu’en France. Pour illustrer le tango argentin, je voulais vous proposer une vidéo une vidéo produite par le ministère de la culture argentin, mais elle est bloquée sur YouTube pour des raisons de droits d’auteur… Alors je vous propose une prestation spectaculaire de Juan Vargas et Paulina Majia à l’occasion d’une compétition à Buenos Aires en 2019.

Les années 40 marquent l’âge d’or du tango en Argentine et en Uruguay : de nouvelles salles de danse s’ouvrent, les cours de danse se multiplient. La fin d’une période de prospérité économique et de stabilité politique est accompagnée par la fin des symboles associés, dont le tango. Les années 60 sont marquées par l’ouverture de tanguerias, des lieux dédiés assimilables à des cabarets où les aficionados du tango peuvent se retrouver, écouter de la musique et danser. C’est cela, en plus des spectacles chorégraphiés, qui a permis au tango de survivre à l’oubli. Après avoir été délaissé par la jeunesse rebelle des années 60, comme bon nombre de danses en couple, le tango argentin fait son retour en France à compter des années 1980 du fait de concerts (dont celui d’Astor Piazzolla en 1977 à l’Olympia) et tournées mondiales de troupes de danseurs Argentins. Citons ici la tournée « Tango Argentino », ses musiciens et ses dix danseurs qui fait le tour du monde et qui, passant par Paris en 1982, provoque le déclic de la renaissance. Les cours de tango argentin s’ouvrent alors peu à peu dans la capitale. En parallèle, ce renouveau a également lieu en Argentine où des milongas (lieux pour danser le tango) s’ouvrent dans les années 1990. Une certaine codification naît en même temps que ce renouveau du tango argentin qui est à présent enseigné dans des écoles de danse aussi bien en Argentine (académies) qu’en France. Pour illustrer le tango argentin, je voulais vous proposer une vidéo une vidéo produite par le ministère de la culture argentin, mais elle est bloquée sur YouTube pour des raisons de droits d’auteur… Alors je vous propose une prestation spectaculaire de Juan Vargas et Paulina Majia à l’occasion d’une compétition à Buenos Aires en 2019. Un dernier mot pour rappeler que le tango argentin fait partie depuis 2009 de la liste de « patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ». Cette liste est gérée par l’Unesco qui y a ajouté en 2010 de nouvelles danses dont le flamenco (Espagne), la danse Chhau (Inde), la danse des ciseaux (Pérou) et la Huaconada (Pérou). Si vous souhaitez avoir la liste complète (il n’y a pas que de la danse), c’est

Un dernier mot pour rappeler que le tango argentin fait partie depuis 2009 de la liste de « patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ». Cette liste est gérée par l’Unesco qui y a ajouté en 2010 de nouvelles danses dont le flamenco (Espagne), la danse Chhau (Inde), la danse des ciseaux (Pérou) et la Huaconada (Pérou). Si vous souhaitez avoir la liste complète (il n’y a pas que de la danse), c’est

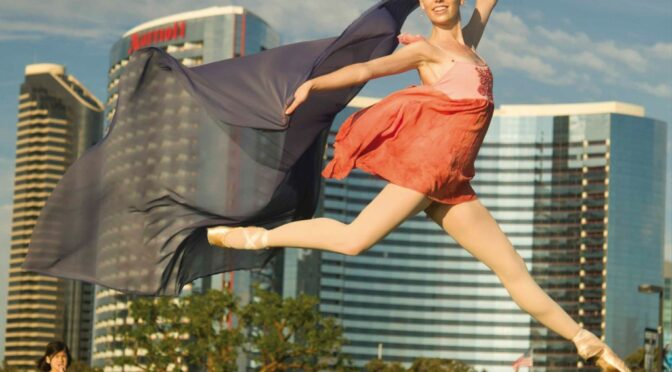

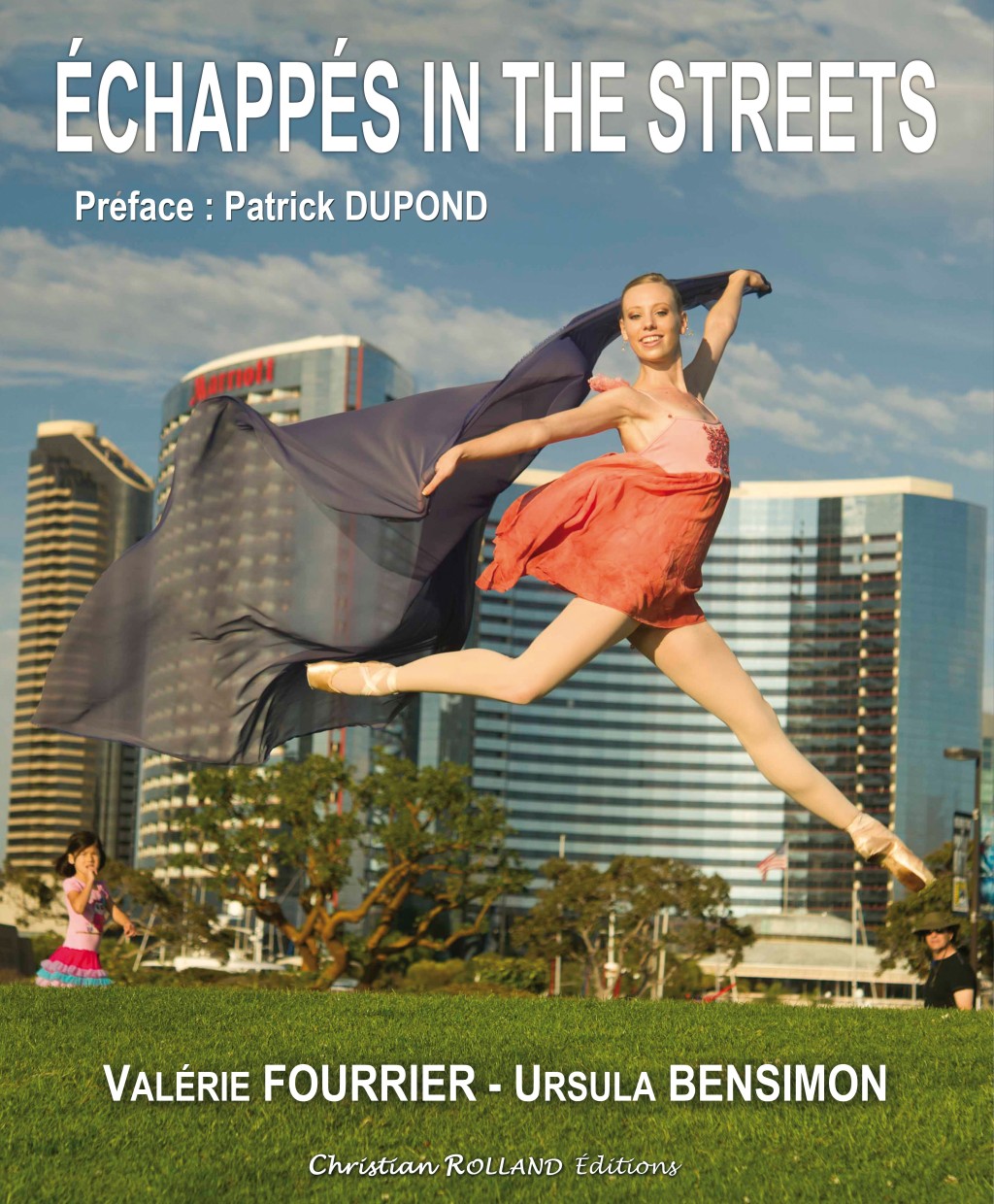

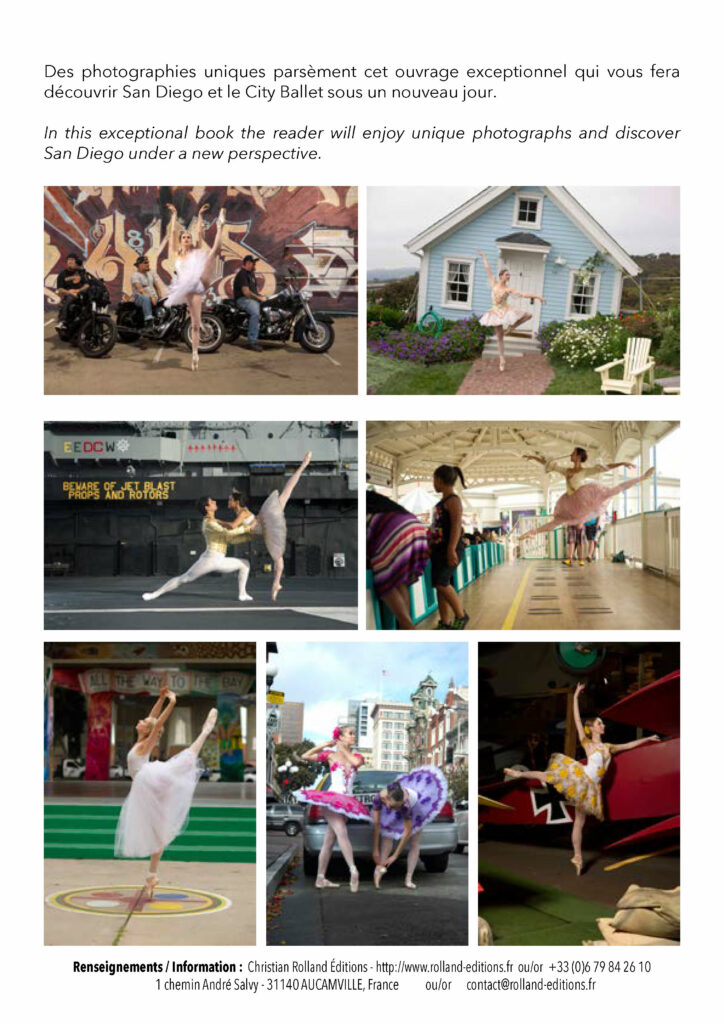

Si vous cherchez un beau livre sur le thème de la danse à (vous) offrir, voici une bonne idée : Échappés In The Streets. Bon, d’accord, c’est un peu de l’autopromotion, car s’il a été écrit par Valérie Fourrier, il n’en demeure pas moins que j’en ai assuré la mise en page et le travail d’édition. Ce livre préfacé par Patrick Dupond fera la joie des amateurs de ballet, comme celle des amateurs de belles photos agrémentées d’un texte riche et inspirant. Voici le texte de la quatrième de couverture qui parle de lui-même :

Si vous cherchez un beau livre sur le thème de la danse à (vous) offrir, voici une bonne idée : Échappés In The Streets. Bon, d’accord, c’est un peu de l’autopromotion, car s’il a été écrit par Valérie Fourrier, il n’en demeure pas moins que j’en ai assuré la mise en page et le travail d’édition. Ce livre préfacé par Patrick Dupond fera la joie des amateurs de ballet, comme celle des amateurs de belles photos agrémentées d’un texte riche et inspirant. Voici le texte de la quatrième de couverture qui parle de lui-même :

![[Vidéo] Tout sur la danse dans Dirty Dancing (partie 2)](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/07/la-danse-dans-dirty-dancing-p2-672x372.jpg)

![[Vidéo] Tout sur la danse dans Dirty Dancing (partie 1)](https://www.ultradanse.fr/wp-content/uploads/2021/07/la-danse-dans-dirty-dancing-672x372.jpg)