Pour démarrer l’été, je vous propose de découvrir de quoi vous détendre sur les plages avec un peu de lecture. Comme je voulais un peu avancer dans la lecture de ce que je vous présente ci-après avant d’en parler, la sortie de cet article a pris un peu de retard… Si je vous dis « Subaru », beaucoup vont bien sûr me répondre « voiture de sport ».  Mais ce n’est pas ce dont je veux vous parler aujourd’hui (ceci n’est pas un blog sur les sports mécaniques…). « Subaru », c’est le nom d’une série de mangas dessinés et écrits par Masahito Soda. Le titre complet est « Subaru, danse vers les étoiles » et la série est composée de 11 épisodes dont le premier est sorti en France en 2006 aux éditions Delcourt. C’est le seul manga consacré à la danse que je connaisse et il méritait donc bien un article complet dans le blog UltraDanse.com !

Mais ce n’est pas ce dont je veux vous parler aujourd’hui (ceci n’est pas un blog sur les sports mécaniques…). « Subaru », c’est le nom d’une série de mangas dessinés et écrits par Masahito Soda. Le titre complet est « Subaru, danse vers les étoiles » et la série est composée de 11 épisodes dont le premier est sorti en France en 2006 aux éditions Delcourt. C’est le seul manga consacré à la danse que je connaisse et il méritait donc bien un article complet dans le blog UltraDanse.com !

La base de l’histoire est la suivante. Subaru est une petite fille japonaise (et, comme souvent dans les mangas, elle n’a pas le type japonais) mais, contrairement aux autres enfants de son âge, elle prend rarement le temps de jouer. À la fin de ses cours, elle se rend à l’hôpital où elle retrouve son frère, atteint d’une tumeur au cerveau et dont l’état empire petit à petit. Chaque jour, la petite Subaru danse pour redonner le sourire à son frère, mais la danse va rapidement prendre une importance primordiale dans la vie de la petite fille, surtout après le décès de celui-ci. Cette danse va lui permettre d’extérioriser tout son mal-être. Au fil des différents tomes du manga, on retrouve une Subaru qui grandit. Devenue adolescente, elle ne jure plus que par la danse et espère un jour devenir professionnelle. Mais la route est encore longue…

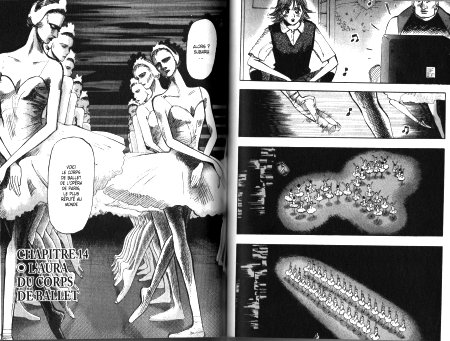

Les 11 volumes de la série s’enchaînent dans une histoire continue (il vaut donc mieux lire tout cela dans l’ordre). D’ailleurs, les chapitres sont numérotés en continu sur l’ensemble de la série : on commence au chapitre 1 au début du tome 1 et on finit au chapitre 123 à la fin du tome 11. La danse dont on parle dans ce manga tourne à la base autour de la danse classique, mais Subaru se met aussi très bien au hip-hop et à la danse contemporaine (tome 3). Bien entendu, comme tout manga qui se respecte, la lecture s’effectue à l’envers d’un livre traditionnel Européen : on commence à la « dernière page » et on va vers la « première ». Lorsqu’on n’est pas habitué, c’est tout d’abord déstabilisant, car on a tendance à reprendre une lecture de gauche à droite, mais on s’y fait finalement très bien. Par ailleurs, les dessins sont en noir et blanc et réalisés d’un trait très noir, ce qui confère au manga une ambiance bien particulière et assez « sérieuse ».

Les 11 volumes de la série s’enchaînent dans une histoire continue (il vaut donc mieux lire tout cela dans l’ordre). D’ailleurs, les chapitres sont numérotés en continu sur l’ensemble de la série : on commence au chapitre 1 au début du tome 1 et on finit au chapitre 123 à la fin du tome 11. La danse dont on parle dans ce manga tourne à la base autour de la danse classique, mais Subaru se met aussi très bien au hip-hop et à la danse contemporaine (tome 3). Bien entendu, comme tout manga qui se respecte, la lecture s’effectue à l’envers d’un livre traditionnel Européen : on commence à la « dernière page » et on va vers la « première ». Lorsqu’on n’est pas habitué, c’est tout d’abord déstabilisant, car on a tendance à reprendre une lecture de gauche à droite, mais on s’y fait finalement très bien. Par ailleurs, les dessins sont en noir et blanc et réalisés d’un trait très noir, ce qui confère au manga une ambiance bien particulière et assez « sérieuse ».

Lorsqu’on regarde ce qui existe dans le domaine de la BD sur le thème de la danse, on a assez peu de choix. J’ai d’ailleurs écrit un article sur le sujet ici il y a quelques mois. On a en particulier, « Studio Danse », une BD humoristique, « Danse! », l’adaptation de la série de livres du même nom, « Danseuse » qui n’a pour l’instant qu’un seul tome. Toutes ces bandes dessinées s’adressent à un public très large allant des enfants aux jeunes étudiant(e)s en passant par les adolescents. Dans le cas de « Subaru », je dirais qu’il faut avoir déjà une certaine maturité pour le lire et que son public commence à l’adolescence. En effet, les sujets qui y sont traités sont parfois difficiles (la mort, les rivalités, l’abandon de sa famille, l’influence que l’on a sur les autres, etc.) et cela change décidément des petites histoires légères des BD citées plus haut et des mièvreries sucrées qui sont souvent écrites pour les préadolescentes aimant la danse classique.

Je dois avouer que l’ambiance créée par l’auteur Masahito Soda est efficace. Autant dans ses dessins que dans son texte. On est petit à petit captivé par l’histoire de cette jeune fille qui ne cesse de progresser en tant que danseuse malgré toutes les épreuves de la vie (et de la scène) qu’elle doit surmonter. On retrouve bien l’esprit manga des dessins animés qui passent à la télévision où les pensées intérieures des personnages sont abondamment exprimées en s’intercalant dans des scènes d’action. La pensée récurrente des personnages regardant Subaru danser est « Mais comment a-t-elle fait pour progresser si vite ? ». A certains moments, comme dans le tome 2, j’ai même eu l’impression de lire un livre traitant d’arts martiaux, car Subaru doit trouver un moyen (que je ne vous dévoilerai pas…) pour prendre conscience des autres danseuses du ballet autour d’elle. L’auteur de ce manga dessine avec réalisme les scènes de danse. Il me semble parfaitement au courant des différents éléments de la danse et est certainement un passionné de danse qui retranscrit certains détails avec précision tant au niveau du trait de ses dessins qu’au niveau de l’état d’esprit général. Ainsi, le lecteur assiste réellement à des scènes de danse très vivantes.

Je dois avouer que l’ambiance créée par l’auteur Masahito Soda est efficace. Autant dans ses dessins que dans son texte. On est petit à petit captivé par l’histoire de cette jeune fille qui ne cesse de progresser en tant que danseuse malgré toutes les épreuves de la vie (et de la scène) qu’elle doit surmonter. On retrouve bien l’esprit manga des dessins animés qui passent à la télévision où les pensées intérieures des personnages sont abondamment exprimées en s’intercalant dans des scènes d’action. La pensée récurrente des personnages regardant Subaru danser est « Mais comment a-t-elle fait pour progresser si vite ? ». A certains moments, comme dans le tome 2, j’ai même eu l’impression de lire un livre traitant d’arts martiaux, car Subaru doit trouver un moyen (que je ne vous dévoilerai pas…) pour prendre conscience des autres danseuses du ballet autour d’elle. L’auteur de ce manga dessine avec réalisme les scènes de danse. Il me semble parfaitement au courant des différents éléments de la danse et est certainement un passionné de danse qui retranscrit certains détails avec précision tant au niveau du trait de ses dessins qu’au niveau de l’état d’esprit général. Ainsi, le lecteur assiste réellement à des scènes de danse très vivantes.

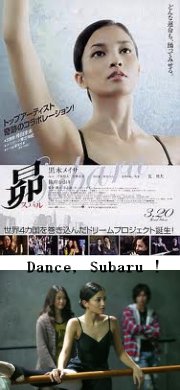

Il peut aussi être intéressant de savoir que cette série de mangas a été adaptée au cinéma dans un film nommé « Dance, Subaru ! » en 2009, réalisé par Chi-Ngai Lee et produit par William Kong (celui qui est derrière « Tigre et Dragon » ou encore « Le secret des poignards volants », deux films à l’univers graphique très réussi et que j’ai personnellement bien aimés) avec, dans le rôle principal, la (vraie) danseuse Meisa Kuroki. Cette adaptation, sortie au Japon, s’éloigne un peu des 11 volumes du manga, mais le thème général de l’histoire est le même. Les scènes de danse sont bonnes, mais il me semble qu’elles sont moins efficaces que celles décrites dans les livres. Le DVD existe (vo, sous-titres en anglais), mais il n’est pas vendu en France. Toutefois, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici la bande-annonce de ce film, issue de Youtube. Les sous-titres vous aideront probablement à saisir de quoi il s’agit.

Il peut aussi être intéressant de savoir que cette série de mangas a été adaptée au cinéma dans un film nommé « Dance, Subaru ! » en 2009, réalisé par Chi-Ngai Lee et produit par William Kong (celui qui est derrière « Tigre et Dragon » ou encore « Le secret des poignards volants », deux films à l’univers graphique très réussi et que j’ai personnellement bien aimés) avec, dans le rôle principal, la (vraie) danseuse Meisa Kuroki. Cette adaptation, sortie au Japon, s’éloigne un peu des 11 volumes du manga, mais le thème général de l’histoire est le même. Les scènes de danse sont bonnes, mais il me semble qu’elles sont moins efficaces que celles décrites dans les livres. Le DVD existe (vo, sous-titres en anglais), mais il n’est pas vendu en France. Toutefois, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici la bande-annonce de ce film, issue de Youtube. Les sous-titres vous aideront probablement à saisir de quoi il s’agit.

Si vous voulez acquérir l’intégralité des 11 volumes de « Subaru, danse vers les étoiles », il se peut que vous ne puissiez pas le faire chez un seul et unique vendeur. Personnellement, j’ai dû jongler entre divers vendeurs en ligne (et même eBay pour l’un des tomes) afin d’obtenir toute la série rapidement. Néanmoins, je ne regrette pas mon achat (chaque livre coûte environ 7,50 euros) et, si vous êtes amateur/trice de mangas et passionné(e) de danse de surcroît, je vous recommande cette série de « Subaru, danse vers les étoiles ». Enfin, si vous n’en avez pas eu assez, vous pourrez aussi vous mettre en quête de la suite : « Subaru 2 : Moon ». Une nouvelle série de mangas par le même auteur encore en cours (8 tomes parus au Japon, dont le dernier sort aujourd’hui) et qui n’a pas encore été traduite en français à ma connaissance.

Si vous voulez acquérir l’intégralité des 11 volumes de « Subaru, danse vers les étoiles », il se peut que vous ne puissiez pas le faire chez un seul et unique vendeur. Personnellement, j’ai dû jongler entre divers vendeurs en ligne (et même eBay pour l’un des tomes) afin d’obtenir toute la série rapidement. Néanmoins, je ne regrette pas mon achat (chaque livre coûte environ 7,50 euros) et, si vous êtes amateur/trice de mangas et passionné(e) de danse de surcroît, je vous recommande cette série de « Subaru, danse vers les étoiles ». Enfin, si vous n’en avez pas eu assez, vous pourrez aussi vous mettre en quête de la suite : « Subaru 2 : Moon ». Une nouvelle série de mangas par le même auteur encore en cours (8 tomes parus au Japon, dont le dernier sort aujourd’hui) et qui n’a pas encore été traduite en français à ma connaissance.

Comme tous les ans, je ralentis le rythme du blog durant l’été (du reste, j’avais déjà un peu commencé en juin…) et je vous donne donc rendez-vous à la rentrée de septembre. Passez un bon été où il se peut que j’écrive néanmoins quelques lignes dans ce blog !

Il y a un certain nombre de modes d’expression que l’on n’imagine pas toujours associer au monde de la danse. Certaines disciplines s’apparentent en effet aussi bien au monde du sport qu’à celui de la danse. L’exemple le plus évident est le patinage artistique (dont je parlerai un jour ici), mais il y a aussi la gymnastique rythmique (GR, anciennement appelée GRS). Ce sont des « disciplines sportives à composante artistique ». Personnellement, je trouve que le rock acrobatique pourrait aussi figurer dans cette catégorie. Dans cet article, je vais vous présenter un domaine auquel que, malgré son nom, l’on n’envisage pas souvent comme une danse: la pole dance.

Il y a un certain nombre de modes d’expression que l’on n’imagine pas toujours associer au monde de la danse. Certaines disciplines s’apparentent en effet aussi bien au monde du sport qu’à celui de la danse. L’exemple le plus évident est le patinage artistique (dont je parlerai un jour ici), mais il y a aussi la gymnastique rythmique (GR, anciennement appelée GRS). Ce sont des « disciplines sportives à composante artistique ». Personnellement, je trouve que le rock acrobatique pourrait aussi figurer dans cette catégorie. Dans cet article, je vais vous présenter un domaine auquel que, malgré son nom, l’on n’envisage pas souvent comme une danse: la pole dance. La particularité de la pole dance, c’est qu’elle nécessite un accessoire essentiel : une barre verticale (« pole » signifie « mât » en anglais). C’est essentiellement accrochée à cette barre de 45 ou 50 mm de diamètre que la danseuse de pole dance évolue en tenue plus ou moins légère. Cette barre a été héritée du temps (dans les années 1920) ou les danseuses en question étaient itinérantes et dansaient sous des tentes (comme au sein des cirques) dont elles réutilisaient les mâts. A l’époque, ces danseuses étaient qualifiées d’exotiques ou d’excentriques (discipline où l’on mettait un peu toutes les formes de danse inclassables ailleurs). Il est vrai que la pole dance est souvent associée au strip-tease, sans doute parce qu’on la rencontre depuis longtemps dans les lieux où les spectacles de strip-tease ou de lapdance ou encore de go-go danseuses sont présentés. Historiquement, la barre verticale a été utilisée comme accessoire secondaire par les jeunes filles qui se dénudaient dans les clubs spécialisés. Peu à peu, certaines d’entre-elles (et d’autres) ont travaillé la technique et élevé la pole dance au rang d’une discipline artistique et sportive où la barre est essentielle et où il ne reste du strip-tease qu’un aspect sexy dans les mouvements et une tenue assez légère. En effet, même si les danseuses restent habillées, leurs vêtements doivent laisser apparaître une bonne surface de peau, car c’est le contact entre la barre et la peau qui contribue au fait que la danseuse tienne en l’air. Dans la plupart des cas, un shorty et un top à manches courtes ou une brassière composent la garde-robe minimale. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question de s’enduire de crème hydratante ou d’huile sur avant de danser : la peau ne doit pas glisser, au contraire, elle doit adhérer à la barre (ce qui conduit parfois à des échauffements de peau douloureux lorsqu’on débute…).

La particularité de la pole dance, c’est qu’elle nécessite un accessoire essentiel : une barre verticale (« pole » signifie « mât » en anglais). C’est essentiellement accrochée à cette barre de 45 ou 50 mm de diamètre que la danseuse de pole dance évolue en tenue plus ou moins légère. Cette barre a été héritée du temps (dans les années 1920) ou les danseuses en question étaient itinérantes et dansaient sous des tentes (comme au sein des cirques) dont elles réutilisaient les mâts. A l’époque, ces danseuses étaient qualifiées d’exotiques ou d’excentriques (discipline où l’on mettait un peu toutes les formes de danse inclassables ailleurs). Il est vrai que la pole dance est souvent associée au strip-tease, sans doute parce qu’on la rencontre depuis longtemps dans les lieux où les spectacles de strip-tease ou de lapdance ou encore de go-go danseuses sont présentés. Historiquement, la barre verticale a été utilisée comme accessoire secondaire par les jeunes filles qui se dénudaient dans les clubs spécialisés. Peu à peu, certaines d’entre-elles (et d’autres) ont travaillé la technique et élevé la pole dance au rang d’une discipline artistique et sportive où la barre est essentielle et où il ne reste du strip-tease qu’un aspect sexy dans les mouvements et une tenue assez légère. En effet, même si les danseuses restent habillées, leurs vêtements doivent laisser apparaître une bonne surface de peau, car c’est le contact entre la barre et la peau qui contribue au fait que la danseuse tienne en l’air. Dans la plupart des cas, un shorty et un top à manches courtes ou une brassière composent la garde-robe minimale. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question de s’enduire de crème hydratante ou d’huile sur avant de danser : la peau ne doit pas glisser, au contraire, elle doit adhérer à la barre (ce qui conduit parfois à des échauffements de peau douloureux lorsqu’on débute…). N’oublions pas que la pole dance est désormais une vraie discipline sportive qui est associée à une technique précise. Il ne suffit pas de se déhancher autour d’une barre verticale pour faire de la pole dance. Tout le monde ne peut pas parvenir à tenir en drapeau sur une barre en métal sans un certain entraînement, ni un minimum de connaissances techniques. Inspirée des pompiers qui glissent le long de leur mât pour rejoindre leur véhicule rouge alors que la sirène d’alerte retentir, l’une des figures de base de la famille des « spins » (on tourne autour de la barre, utilisant ainsi la force centrifuge) s’appelle le « Fireman basic ». Elle consiste à s’élancer en tournant autour de la barre avec une main en haut de celle-ci, puis de rassembler les jambes croisées autour de la barre en continuant de tourner. Le mouvement se termine lorsque les pieds touchent le sol et la danseuse se relève calmement en dépliant les jambes avant de redresser son buste. Tout cela se fait sans à-coup de manière sensuelle, comme la plupart des mouvements de pole dance. Dans le même esprit, il y a aussi la « chaise » où la danseuse tourne autour de la barre, les deux jambes du même côté de la barre, fléchies à 90 degrés, comme si elle était assise sur l’une de ces « chaises volantes » que l’on trouve dans les fêtes foraines. Bon nombre de figures de pole dance nécessitent de monter sur la partie supérieure de la barre afin de s’y accrocher et d’effectuer des mouvements ou des positions. C’est, par exemple, le cas de la « planche » où la danseuse tient en position perpendiculaire à la barre, en position quasiment allongée. Dans d’autres figures, comme le « V », la danseuse se tient la tête en bas et les pieds en l’air. Ce type d’inversion est de plus en plus utilisé au fil de l’apprentissage de la pole dance.

N’oublions pas que la pole dance est désormais une vraie discipline sportive qui est associée à une technique précise. Il ne suffit pas de se déhancher autour d’une barre verticale pour faire de la pole dance. Tout le monde ne peut pas parvenir à tenir en drapeau sur une barre en métal sans un certain entraînement, ni un minimum de connaissances techniques. Inspirée des pompiers qui glissent le long de leur mât pour rejoindre leur véhicule rouge alors que la sirène d’alerte retentir, l’une des figures de base de la famille des « spins » (on tourne autour de la barre, utilisant ainsi la force centrifuge) s’appelle le « Fireman basic ». Elle consiste à s’élancer en tournant autour de la barre avec une main en haut de celle-ci, puis de rassembler les jambes croisées autour de la barre en continuant de tourner. Le mouvement se termine lorsque les pieds touchent le sol et la danseuse se relève calmement en dépliant les jambes avant de redresser son buste. Tout cela se fait sans à-coup de manière sensuelle, comme la plupart des mouvements de pole dance. Dans le même esprit, il y a aussi la « chaise » où la danseuse tourne autour de la barre, les deux jambes du même côté de la barre, fléchies à 90 degrés, comme si elle était assise sur l’une de ces « chaises volantes » que l’on trouve dans les fêtes foraines. Bon nombre de figures de pole dance nécessitent de monter sur la partie supérieure de la barre afin de s’y accrocher et d’effectuer des mouvements ou des positions. C’est, par exemple, le cas de la « planche » où la danseuse tient en position perpendiculaire à la barre, en position quasiment allongée. Dans d’autres figures, comme le « V », la danseuse se tient la tête en bas et les pieds en l’air. Ce type d’inversion est de plus en plus utilisé au fil de l’apprentissage de la pole dance.  On devine aisément que ce type de figure est assez physique (la danse est mêlée à l’acrobatie) et il est évident que la phase d’échauffement préalable et celle d’étirement après une séance sont importantes afin d’éviter les accidents.

On devine aisément que ce type de figure est assez physique (la danse est mêlée à l’acrobatie) et il est évident que la phase d’échauffement préalable et celle d’étirement après une séance sont importantes afin d’éviter les accidents. La pole dance développe la musculature (abdos, bras, épaules, cuisses et fessiers en particulier : il suffit de regarder d’un peu plus près les photos agrémentant cet article), la souplesse ce qui en fait un sport complet. Mais l’expression corporelle au sein des mouvements y ajoute un aspect artistique qui se développe également. Bien sûr, si l’on a toutes ces qualités dès le départ, l’apprentissage n’en sera que facilité. Néanmoins, avec la pratique et les progrès, toutes ces qualités se développent chez les pratiquantes qui gagnent généralement ainsi en confiance en soi et en aisance. Certaines disent qu’en « faisant de la pole dance, elles se sentent plus femme. » Vous avez sûrement remarqué que je ne parle que de danseuses ? Et les danseurs ? Il en existe, mais peu (certains d’entre eux se produisent en spectacle dans des cabarets ou des cirques et leurs prestations n’ont pas le même style que celles des femmes). Il est vrai que les danseuses de pole dance qui pratiquent en amateur soit désirent accéder à des compétitions de haut niveau, soit souhaitent simplement se défouler en apprenant un mode d’expression qui pourrait un jour séduire leur homme. Je terminerai par citer une autre forme d’utilisation des barres verticales par les Chinois (les mâts chinois circassiens) essentiellement sur scène et par les Indiens (dont le sport autour d’un mât en bois s’appelle le « mallakhamb »). Dans ce contexte, il n’est question que de performance, de spectacle, d’acrobatie et de gymnastique et on ne parle plus de séduction, ni de danse du reste.

La pole dance développe la musculature (abdos, bras, épaules, cuisses et fessiers en particulier : il suffit de regarder d’un peu plus près les photos agrémentant cet article), la souplesse ce qui en fait un sport complet. Mais l’expression corporelle au sein des mouvements y ajoute un aspect artistique qui se développe également. Bien sûr, si l’on a toutes ces qualités dès le départ, l’apprentissage n’en sera que facilité. Néanmoins, avec la pratique et les progrès, toutes ces qualités se développent chez les pratiquantes qui gagnent généralement ainsi en confiance en soi et en aisance. Certaines disent qu’en « faisant de la pole dance, elles se sentent plus femme. » Vous avez sûrement remarqué que je ne parle que de danseuses ? Et les danseurs ? Il en existe, mais peu (certains d’entre eux se produisent en spectacle dans des cabarets ou des cirques et leurs prestations n’ont pas le même style que celles des femmes). Il est vrai que les danseuses de pole dance qui pratiquent en amateur soit désirent accéder à des compétitions de haut niveau, soit souhaitent simplement se défouler en apprenant un mode d’expression qui pourrait un jour séduire leur homme. Je terminerai par citer une autre forme d’utilisation des barres verticales par les Chinois (les mâts chinois circassiens) essentiellement sur scène et par les Indiens (dont le sport autour d’un mât en bois s’appelle le « mallakhamb »). Dans ce contexte, il n’est question que de performance, de spectacle, d’acrobatie et de gymnastique et on ne parle plus de séduction, ni de danse du reste.

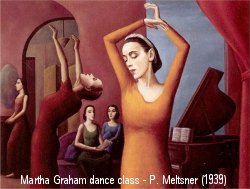

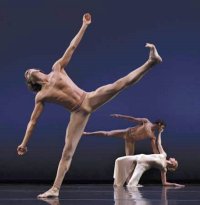

Comme je viens de l’indiquer, Martha Graham est née le 11 mai 1894 à Pittsburgh aux USA. Son père était médecin spécialisé dans les problèmes nerveux. Partant du fait que le corps exprime les maux de l’âme de manière physique, il utilisait l’apparence physique du mouvement comme élément de diagnostic. « La mouvement ne ment pas », disait-il. C’est ce point de vue qui a, plus tard, partiellement inspiré sa fille Martha dans sa manière d’appréhender la danse. La passion pour la danse de celle-ci ne vint qu’en 1911, après avoir vu une représentation du danseur de ballet Ruth Saint-Denis à la Mason Opera House de Los Angeles. La prestation lui plut à tel point qu’elle s’inscrivit quelque temps plus tard à l’école que ce dernier venait de créer avec Ted Shawn, l’école Denishawn. Elle y passa une dizaine d’années, en tant qu’élève au départ, puis en tant qu’enseignante. Elle a toujours considéré que la nouvelle forme de danse qu’elle avait créée était due à ses professeurs Saint-Denis et Shawn.

Comme je viens de l’indiquer, Martha Graham est née le 11 mai 1894 à Pittsburgh aux USA. Son père était médecin spécialisé dans les problèmes nerveux. Partant du fait que le corps exprime les maux de l’âme de manière physique, il utilisait l’apparence physique du mouvement comme élément de diagnostic. « La mouvement ne ment pas », disait-il. C’est ce point de vue qui a, plus tard, partiellement inspiré sa fille Martha dans sa manière d’appréhender la danse. La passion pour la danse de celle-ci ne vint qu’en 1911, après avoir vu une représentation du danseur de ballet Ruth Saint-Denis à la Mason Opera House de Los Angeles. La prestation lui plut à tel point qu’elle s’inscrivit quelque temps plus tard à l’école que ce dernier venait de créer avec Ted Shawn, l’école Denishawn. Elle y passa une dizaine d’années, en tant qu’élève au départ, puis en tant qu’enseignante. Elle a toujours considéré que la nouvelle forme de danse qu’elle avait créée était due à ses professeurs Saint-Denis et Shawn. Plus tard, elle fait ses débuts de danseuse indépendante à New York en 1926, encouragé par le musicien Louis Horst, en se produisant seule sur scène avec sa propre approche de la danse. Celle-ci était basée sur la respiration et l’alternance entre la contraction et le relâchement. On a parfois comparé l’impact de Martha Graham sur la danse à celui de Picasso sur la peinture et sa contribution à l’évolution de la danse moderne est incontestée. Dans sa recherche d’expression personnelle, elle a privilégié la liberté et l’honnêteté, selon ses mots. Elle a créé la Martha Graham Dance Company à New York, l’une des plus anciennes troupes de danse aux États-Unis qui correspond aussi à une école de danse (qui a fêté ses 80 ans cette année). Ses capacités d’enseigner la danse lui ont permis de former et inspirer des générations de danseurs et chorégraphes. La compagnie de Martha Graham commence uniquement avec des femmes. Ce n’est qu’en 1938 qu’un homme viendra les rejoindre (celui-ci, Eric Hawkins, devint d’ailleurs le mari de Martha Graham…). La liste de ses élèves comporte de grands noms comme Merce Cunningham, Alvin Ailey, Twyla Tharp ou Paul Taylor et elle a collaboré avec certains parmi les plus grands artistes de son époque comme le compositeur Aaron Copland et le sculpteur Isamu Noguchi. Même Bette Davis, Gregory Peck, Eli Wallach, Woody Allen ou Madonna suivirent son cours « Movements for Actors ».

Plus tard, elle fait ses débuts de danseuse indépendante à New York en 1926, encouragé par le musicien Louis Horst, en se produisant seule sur scène avec sa propre approche de la danse. Celle-ci était basée sur la respiration et l’alternance entre la contraction et le relâchement. On a parfois comparé l’impact de Martha Graham sur la danse à celui de Picasso sur la peinture et sa contribution à l’évolution de la danse moderne est incontestée. Dans sa recherche d’expression personnelle, elle a privilégié la liberté et l’honnêteté, selon ses mots. Elle a créé la Martha Graham Dance Company à New York, l’une des plus anciennes troupes de danse aux États-Unis qui correspond aussi à une école de danse (qui a fêté ses 80 ans cette année). Ses capacités d’enseigner la danse lui ont permis de former et inspirer des générations de danseurs et chorégraphes. La compagnie de Martha Graham commence uniquement avec des femmes. Ce n’est qu’en 1938 qu’un homme viendra les rejoindre (celui-ci, Eric Hawkins, devint d’ailleurs le mari de Martha Graham…). La liste de ses élèves comporte de grands noms comme Merce Cunningham, Alvin Ailey, Twyla Tharp ou Paul Taylor et elle a collaboré avec certains parmi les plus grands artistes de son époque comme le compositeur Aaron Copland et le sculpteur Isamu Noguchi. Même Bette Davis, Gregory Peck, Eli Wallach, Woody Allen ou Madonna suivirent son cours « Movements for Actors ». Pour la plupart de ses créations chorégraphiques, Martha Graham créait d’abord la danse avant d’y adjoindre un support musical. Dans de nombreux cas, elle s’occupait aussi elle-même des costumes. Elle a imaginé et chorégraphié plus d’une centaine de ballets dont « Primitive Mysteries » (1931), « Dark Meadow » (1946), « Acrobats of God » (1960), « Lucifer » (1975) pour Noureev et « The Rite of Spring » (1984). On le devine dans ces titres, les chorégraphies de Martha Graham traitent de tous les thèmes humains, de la naissance à la mort en n’évitant pas les thèmes les plus graves. En 1981, sa carrière est couronnée par le premier prix du « American Dance Festival Award » et elle a reçu la « National Medal of Arts » en 1985. Jusque très tard, Martha Graham a accompagné ses danseurs en tournée dans le monde entier, partageant ainsi les ovations du public.

Pour la plupart de ses créations chorégraphiques, Martha Graham créait d’abord la danse avant d’y adjoindre un support musical. Dans de nombreux cas, elle s’occupait aussi elle-même des costumes. Elle a imaginé et chorégraphié plus d’une centaine de ballets dont « Primitive Mysteries » (1931), « Dark Meadow » (1946), « Acrobats of God » (1960), « Lucifer » (1975) pour Noureev et « The Rite of Spring » (1984). On le devine dans ces titres, les chorégraphies de Martha Graham traitent de tous les thèmes humains, de la naissance à la mort en n’évitant pas les thèmes les plus graves. En 1981, sa carrière est couronnée par le premier prix du « American Dance Festival Award » et elle a reçu la « National Medal of Arts » en 1985. Jusque très tard, Martha Graham a accompagné ses danseurs en tournée dans le monde entier, partageant ainsi les ovations du public. Après sa mort (survenue en 1991), elle est désignée comme la « danseuse du siècle » par Time Magazine (édition du 8 juin 1998) pour l’ensemble de son oeuvre et en particulier sa recherche dans le domaine de l’expression corporelle dans les mouvements et la mise en valeur des angularités du corps. Dans le numéro en question, Time Magazine classe aussi la parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXème siècle. Je conclurai cet article par une citation de l’artiste elle-même: « Je voulais commencer non par des personnages ou des idées mais par des mouvements […] Je voulais du mouvement avec du sens. Je ne voulais pas qu’il soit beau ou fluide. Je voulais qu’ils soit lourd de sens intérieur, avec de l’émotion et de brusques montées d’intensité. « . Martha Graham estimait qu’il fallait au moins 10 ans pour devenir une danseuse accomplie.

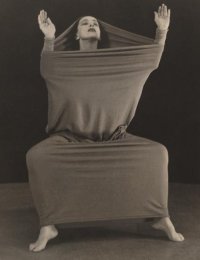

Après sa mort (survenue en 1991), elle est désignée comme la « danseuse du siècle » par Time Magazine (édition du 8 juin 1998) pour l’ensemble de son oeuvre et en particulier sa recherche dans le domaine de l’expression corporelle dans les mouvements et la mise en valeur des angularités du corps. Dans le numéro en question, Time Magazine classe aussi la parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXème siècle. Je conclurai cet article par une citation de l’artiste elle-même: « Je voulais commencer non par des personnages ou des idées mais par des mouvements […] Je voulais du mouvement avec du sens. Je ne voulais pas qu’il soit beau ou fluide. Je voulais qu’ils soit lourd de sens intérieur, avec de l’émotion et de brusques montées d’intensité. « . Martha Graham estimait qu’il fallait au moins 10 ans pour devenir une danseuse accomplie. Je vous propose un exemple de la danse de Martha Graham. Il s’agit de « Lamentation », une célèbre chorégraphie en solo créée en 1930 et dont le costume était représenté tout à fait à droite du Doodle de Google dont je parlais en début d’article. Ce film (ici colorisé) a été tourné par le sculpteur Simon Moselsio en 1943. On y voit Martha Graham s’étirer et tendre son costume tubulaire élastique de couleur prune, un peu comme s’il formait une seconde peau. Elle disait : « J’ai vécu toute ma vie avec la danse. Être danseuse, c’est accepter d’être l’instrument de la vie. C’est parfois déplaisant, mais c’est inévitable« . Bref, on n’aime ou on n’aime pas, mais on n’y reste pas insensible.

Je vous propose un exemple de la danse de Martha Graham. Il s’agit de « Lamentation », une célèbre chorégraphie en solo créée en 1930 et dont le costume était représenté tout à fait à droite du Doodle de Google dont je parlais en début d’article. Ce film (ici colorisé) a été tourné par le sculpteur Simon Moselsio en 1943. On y voit Martha Graham s’étirer et tendre son costume tubulaire élastique de couleur prune, un peu comme s’il formait une seconde peau. Elle disait : « J’ai vécu toute ma vie avec la danse. Être danseuse, c’est accepter d’être l’instrument de la vie. C’est parfois déplaisant, mais c’est inévitable« . Bref, on n’aime ou on n’aime pas, mais on n’y reste pas insensible.

Mais revenons à nos danses electro… J’ai récemment vu un clip où une manière de danser bien spécifique était mise à l’honneur : le Melbourne shuffle (ou « shuffle » tout court).

Mais revenons à nos danses electro… J’ai récemment vu un clip où une manière de danser bien spécifique était mise à l’honneur : le Melbourne shuffle (ou « shuffle » tout court). Cela me rappelle exactement la manière dont le lindy hop a trouvé son nom à la fin des années 20… Cela étant, les habitants de Melbourne appelaient cela le « rocking » à l’époque et c’est le public international qui a promu l’appellation « Melbourne shuffle » qui est restée.

Cela me rappelle exactement la manière dont le lindy hop a trouvé son nom à la fin des années 20… Cela étant, les habitants de Melbourne appelaient cela le « rocking » à l’époque et c’est le public international qui a promu l’appellation « Melbourne shuffle » qui est restée.

D’autres figures existent. Par exemple, le « T-Step » est aussi très utilisé. Il consiste en un déplacement de côté basé sur le fait de poser les pieds l’un dans l’autre en T, ce qui implique un twist au niveau de la cheville. Aux différents pas de base, on peut adjoindre des tours, des twists au niveau des jambes ou des pieds, des glissades, des kicks et quelques mouvements de bras. Certains mouvements, par ailleurs, ont un fort air de ressemblance avec les pas du charleston des années 20 ou le twist des années 60. La similitude avec le charleston est tellement frappante que je ne peux m’empêcher de me demander

D’autres figures existent. Par exemple, le « T-Step » est aussi très utilisé. Il consiste en un déplacement de côté basé sur le fait de poser les pieds l’un dans l’autre en T, ce qui implique un twist au niveau de la cheville. Aux différents pas de base, on peut adjoindre des tours, des twists au niveau des jambes ou des pieds, des glissades, des kicks et quelques mouvements de bras. Certains mouvements, par ailleurs, ont un fort air de ressemblance avec les pas du charleston des années 20 ou le twist des années 60. La similitude avec le charleston est tellement frappante que je ne peux m’empêcher de me demander Dernièrement, deux groupes ont présenté du shuffle dans leurs clips. Il y a tout d’abord les Black Eyed Peas dans « The Time (Dirty Bit) », leur adaptation de « Time of My Life » de la BO de Dirty Dancing. Ils font figurer des danseurs de shuffle dans une boîte de nuit à environ 2’50 du début du clip. À côté de cela, il y a le groupe LMFAO qui a sorti son clip vidéo « Party Rock Anthem » (qui, à l’heure où j’écris ces lignes, passe encore fréquemment sur les chaînes TV musicales) où le shuffle est particulièrement mis à l’honneur aussi bien dans la danse que dans les paroles : « Everyday I’m shufflin' ». La musique est plutôt de la dance electro grand public et n’est pas aussi « hardcore » que les musiques habituellement utilisées pour danser le shuffle, mais tout cela marche très bien ensemble. J’intègre le clip en question dans cet article-ci dessous (vidéo (c) 2011 Interscope) s.

Dernièrement, deux groupes ont présenté du shuffle dans leurs clips. Il y a tout d’abord les Black Eyed Peas dans « The Time (Dirty Bit) », leur adaptation de « Time of My Life » de la BO de Dirty Dancing. Ils font figurer des danseurs de shuffle dans une boîte de nuit à environ 2’50 du début du clip. À côté de cela, il y a le groupe LMFAO qui a sorti son clip vidéo « Party Rock Anthem » (qui, à l’heure où j’écris ces lignes, passe encore fréquemment sur les chaînes TV musicales) où le shuffle est particulièrement mis à l’honneur aussi bien dans la danse que dans les paroles : « Everyday I’m shufflin' ». La musique est plutôt de la dance electro grand public et n’est pas aussi « hardcore » que les musiques habituellement utilisées pour danser le shuffle, mais tout cela marche très bien ensemble. J’intègre le clip en question dans cet article-ci dessous (vidéo (c) 2011 Interscope) s. Le shuffle que je viens de vous présenter évidemment n’a rien à voir avec le shuffle des claquettes (une série de deux frappes sur un mouvement aller-retour du pied), mais il y a aussi quelques similitudes sur certains mouvements (on en voit quelques uns dans le clip des Black Eyed Peas que j’ai cité ci-dessus). En effet, certains mouvements de slide (glissade) des claquettes peuvent aussi donner l’impression que donne le « running man » du Melbourne shuffle. Je n’aurais pas été complet si je n’avait cité ce point, ne serait-ce qu’en fin d’article, non ?

Le shuffle que je viens de vous présenter évidemment n’a rien à voir avec le shuffle des claquettes (une série de deux frappes sur un mouvement aller-retour du pied), mais il y a aussi quelques similitudes sur certains mouvements (on en voit quelques uns dans le clip des Black Eyed Peas que j’ai cité ci-dessus). En effet, certains mouvements de slide (glissade) des claquettes peuvent aussi donner l’impression que donne le « running man » du Melbourne shuffle. Je n’aurais pas été complet si je n’avait cité ce point, ne serait-ce qu’en fin d’article, non ?

Si l’on est amateur de danse à claquettes, on reconnaît aisément les claquettes irlandaises (Lord of the Dance, par exemple) et les claquettes américaines qui sont particulièrement identifiables. Les claquettes évoluent et l’on y incorpore aujourd’hui des mouvements et techniques issus d’autres disciplines comme le hip-hop ou les percussions corporelles (body drumming). Mais il existe encore de nos jours une autre manière de faire des claquettes qui existe depuis des lustres et qu’on appelle le clogging. Découvrons donc cela ensemble…

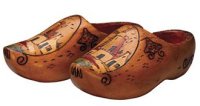

Si l’on est amateur de danse à claquettes, on reconnaît aisément les claquettes irlandaises (Lord of the Dance, par exemple) et les claquettes américaines qui sont particulièrement identifiables. Les claquettes évoluent et l’on y incorpore aujourd’hui des mouvements et techniques issus d’autres disciplines comme le hip-hop ou les percussions corporelles (body drumming). Mais il existe encore de nos jours une autre manière de faire des claquettes qui existe depuis des lustres et qu’on appelle le clogging. Découvrons donc cela ensemble… La définition du nom anglais « clog » fait référence à une un poids attaché à la jambe d’un animal pour freiner ses mouvements. Une autre définition fait référence à une chaussure lourde à semelle de bois assimilable à un sabot. Cela revient plus ou moins à la première définition, car il est sûr que des sabots ne permettent pas particulièrement de remporter le 100 mètres haies… Ajoutons que l’une des définitions du verbe « to clog » est le fait de danser le clogging (ou le clog, diront certains). À première vue, le clogging serait donc une manière de danser avec des sabots aux pieds. Mais ne nous arrêtons pas là : on ne porte plus beaucoup de sabots de nos jours.

La définition du nom anglais « clog » fait référence à une un poids attaché à la jambe d’un animal pour freiner ses mouvements. Une autre définition fait référence à une chaussure lourde à semelle de bois assimilable à un sabot. Cela revient plus ou moins à la première définition, car il est sûr que des sabots ne permettent pas particulièrement de remporter le 100 mètres haies… Ajoutons que l’une des définitions du verbe « to clog » est le fait de danser le clogging (ou le clog, diront certains). À première vue, le clogging serait donc une manière de danser avec des sabots aux pieds. Mais ne nous arrêtons pas là : on ne porte plus beaucoup de sabots de nos jours. Le clogging est une forme de danse folklorique américaine originaire de la région des montagnes Appalaches (nord-est des USA) et que l’on appelle aussi « hillbilly tapdancing » ou « flatfooting ». Ces dénominations alternatives donnent bien le ton puisque qu’on y devine une notion « campagnarde » pour la première et l’image de « taper du pied à plat » pour l’autre. En réalité, le clogging des Appalaches est issu d’un mélange de danses apportées par les premiers colons et fut très populaire sur le sol américain dès le 18e siècle. Les Irlandais et les Écossais ont apporté la gigue, les Anglais on apporté leurs jeux de pieds, etc. On dit même que la démarche lourde de certaines danses indiennes avec leurs tambours aurait inspiré le clogging. Dans sa région d’origine, les pas de clogging peuvent varier d’une vallée à l’autre et les danseurs de clogging sont fiers de leurs « spécialités régionales ». Cela dit c’est la standardisation qui a fait que le clogging a pu se propager plus facilement et attirer de nouveaux adeptes au-delà des Appalaches.

Le clogging est une forme de danse folklorique américaine originaire de la région des montagnes Appalaches (nord-est des USA) et que l’on appelle aussi « hillbilly tapdancing » ou « flatfooting ». Ces dénominations alternatives donnent bien le ton puisque qu’on y devine une notion « campagnarde » pour la première et l’image de « taper du pied à plat » pour l’autre. En réalité, le clogging des Appalaches est issu d’un mélange de danses apportées par les premiers colons et fut très populaire sur le sol américain dès le 18e siècle. Les Irlandais et les Écossais ont apporté la gigue, les Anglais on apporté leurs jeux de pieds, etc. On dit même que la démarche lourde de certaines danses indiennes avec leurs tambours aurait inspiré le clogging. Dans sa région d’origine, les pas de clogging peuvent varier d’une vallée à l’autre et les danseurs de clogging sont fiers de leurs « spécialités régionales ». Cela dit c’est la standardisation qui a fait que le clogging a pu se propager plus facilement et attirer de nouveaux adeptes au-delà des Appalaches. Les cloggers portent des vêtements s’approchant plutôt des vêtements portés par les danseurs de square dance, autrement dit une allure plutôt Western (jeans et chemises à carreaux). Côté chaussures, les cloggers portent des chaussures à semelle dure équipées de « steel taps » (de fers) spécifiquement lestées. À la différence des claquettes habituelles, les fers sont composés de deux plaques de métal qui s’entrechoquent à chaque pas et chaque impact avec le sol. Autant dire que ça fait du bruit et que l’image des sabots dont je parlais en début d’article n’est pas loin. Pour un clogger, autrement dit un danseur de clogging, l’essentiel n’est pas de porter des vêtements sophistiqués, ni de faire des pas compliqués. Il faut juste garder le rythme !

Les cloggers portent des vêtements s’approchant plutôt des vêtements portés par les danseurs de square dance, autrement dit une allure plutôt Western (jeans et chemises à carreaux). Côté chaussures, les cloggers portent des chaussures à semelle dure équipées de « steel taps » (de fers) spécifiquement lestées. À la différence des claquettes habituelles, les fers sont composés de deux plaques de métal qui s’entrechoquent à chaque pas et chaque impact avec le sol. Autant dire que ça fait du bruit et que l’image des sabots dont je parlais en début d’article n’est pas loin. Pour un clogger, autrement dit un danseur de clogging, l’essentiel n’est pas de porter des vêtements sophistiqués, ni de faire des pas compliqués. Il faut juste garder le rythme ! De nos jours, on danse le clogging sur à peu près tous les styles musicaux, mais les musiques du top 40 country américain sont souvent utilisées pour créer des enchaînements chorégraphiques. C’est à la base d’enchaînements chorégraphiques que se font les compétitions de clogging qui existent depuis plusieurs années aux USA mettant en vedette de style dit « precision ». Lorsqu’on regarde ces compétitions, on distingue différentes tendances qui vont du folklorique (avec les costumes de style cowboy), au hip-hop (où l’on retrouve des mouvements de bras issus du hip-hop) en passant par le style gymnique (où l’on retrouve des mouvements de bras à la manière du rock sauté). Pour illustrer mon propos, je vous propose une vidéo où les Southern Belles Clogging se produisent en compétition en 2007.

De nos jours, on danse le clogging sur à peu près tous les styles musicaux, mais les musiques du top 40 country américain sont souvent utilisées pour créer des enchaînements chorégraphiques. C’est à la base d’enchaînements chorégraphiques que se font les compétitions de clogging qui existent depuis plusieurs années aux USA mettant en vedette de style dit « precision ». Lorsqu’on regarde ces compétitions, on distingue différentes tendances qui vont du folklorique (avec les costumes de style cowboy), au hip-hop (où l’on retrouve des mouvements de bras issus du hip-hop) en passant par le style gymnique (où l’on retrouve des mouvements de bras à la manière du rock sauté). Pour illustrer mon propos, je vous propose une vidéo où les Southern Belles Clogging se produisent en compétition en 2007. Je n’ai pas connaissance d’une quelconque pratique du clogging en France où les claquettes américaines et irlandaises sont bien développées. J’ai découvert cette manière de danser dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » que j’ai déjà plusieurs fois évoquée ici. En tout état de cause, comme les claquettes que nous pratiquons de nos jours prennent partiellement leurs origines dans le clogging américain, il me semble intéressant de connaître quelques éléments sur cette discipline. S’il y a d’autres disciplines que vous aimeriez découvrir dans ce blog, glissez-moi donc un petit mot et je programmerai un article sur le sujet (non sans m’être sérieusement documenté sur le sujet au préalable comme d’habitude !).

Je n’ai pas connaissance d’une quelconque pratique du clogging en France où les claquettes américaines et irlandaises sont bien développées. J’ai découvert cette manière de danser dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » que j’ai déjà plusieurs fois évoquée ici. En tout état de cause, comme les claquettes que nous pratiquons de nos jours prennent partiellement leurs origines dans le clogging américain, il me semble intéressant de connaître quelques éléments sur cette discipline. S’il y a d’autres disciplines que vous aimeriez découvrir dans ce blog, glissez-moi donc un petit mot et je programmerai un article sur le sujet (non sans m’être sérieusement documenté sur le sujet au préalable comme d’habitude !).

La danse est généralement vécue par ses pratiquants comme un vrai plaisir. Mais le plaisir vient aussi probablement de la synergie qui doit exister entre la musique et la danse. J’ai déjà eu l’occasion de critiquer dans ce blog l’inadéquation entre une musique que l’on entend et la danse que l’on effectue dessus. Ce genre de situation arrive particulièrement dans les soirées de danse « en société ». Pour ce qui concerne l’animation musicale, les fameuses soirées dansantes sont de deux types. Il y a tout d’abord les soirées CD et il y a aussi les soirées avec un orchestre en direct live. Aujourd’hui, je vous parle donc musique à danser et des musiciens qui vont avec.

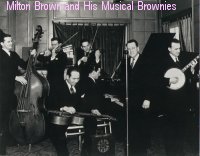

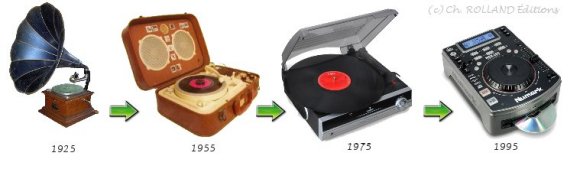

La danse est généralement vécue par ses pratiquants comme un vrai plaisir. Mais le plaisir vient aussi probablement de la synergie qui doit exister entre la musique et la danse. J’ai déjà eu l’occasion de critiquer dans ce blog l’inadéquation entre une musique que l’on entend et la danse que l’on effectue dessus. Ce genre de situation arrive particulièrement dans les soirées de danse « en société ». Pour ce qui concerne l’animation musicale, les fameuses soirées dansantes sont de deux types. Il y a tout d’abord les soirées CD et il y a aussi les soirées avec un orchestre en direct live. Aujourd’hui, je vous parle donc musique à danser et des musiciens qui vont avec. Dans le premier type de soirées dansantes que je viens d’énoncer, l’animation musicale est faite en utilisant de la musique enregistrée (CD, MP3, etc.). La programmation musicale est en général faite par une personne (un DJ, tout comme dans n’importe quelle boîte de nuit). Cependant, ce DJ est un peu spécial dans le cadre des soirées de danses en couple, danses de salon, danses sociales, danses swing, danses latino, etc. Ce DJ en effet ne parle pas BPM (battements par minute) comme en boîte de nuit classique, il parle MPM (mesures par minute) pour déterminer le tempo d’un morceau. Cela signifie que, comme un enseignant qui contrôle la progression et les aptitudes de ses élèves, le DJ doit pouvoir contrôler le déroulement de sa soirée en termes de difficulté, d’ambiance et de variété. Côté difficulté, c’est effectivement le facteur MPM qui peut déterminer cela : plus la musique est rapide et moins elle est accessible aux débutants. L’ambiance est déterminée partiellement par le plaisir que prend le public : il faut donc passer des morceaux spécifiquement adaptés à la danse et ne pas satisfaire tout le temps les débutants au détriment des avancés ou inversement. Enfin, il semble logique qu’une soirée « toutes danses » doive proposer une variété de rythmes (rock, cha-cha, valse, tango, etc.) et répondre aux attentes des danseurs présents. Le DJ s’adapte donc généralement au public qu’il a en face : une soirée d’association rurale n’est probablement pas la même qu’une soirée d’école de danse citadine qui fait de la compétition de danse sportive ou qui est spécialisée en swing.

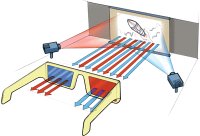

Dans le premier type de soirées dansantes que je viens d’énoncer, l’animation musicale est faite en utilisant de la musique enregistrée (CD, MP3, etc.). La programmation musicale est en général faite par une personne (un DJ, tout comme dans n’importe quelle boîte de nuit). Cependant, ce DJ est un peu spécial dans le cadre des soirées de danses en couple, danses de salon, danses sociales, danses swing, danses latino, etc. Ce DJ en effet ne parle pas BPM (battements par minute) comme en boîte de nuit classique, il parle MPM (mesures par minute) pour déterminer le tempo d’un morceau. Cela signifie que, comme un enseignant qui contrôle la progression et les aptitudes de ses élèves, le DJ doit pouvoir contrôler le déroulement de sa soirée en termes de difficulté, d’ambiance et de variété. Côté difficulté, c’est effectivement le facteur MPM qui peut déterminer cela : plus la musique est rapide et moins elle est accessible aux débutants. L’ambiance est déterminée partiellement par le plaisir que prend le public : il faut donc passer des morceaux spécifiquement adaptés à la danse et ne pas satisfaire tout le temps les débutants au détriment des avancés ou inversement. Enfin, il semble logique qu’une soirée « toutes danses » doive proposer une variété de rythmes (rock, cha-cha, valse, tango, etc.) et répondre aux attentes des danseurs présents. Le DJ s’adapte donc généralement au public qu’il a en face : une soirée d’association rurale n’est probablement pas la même qu’une soirée d’école de danse citadine qui fait de la compétition de danse sportive ou qui est spécialisée en swing. Tous ces paramètres sont généralement ajustés en temps réel tout au long de la soirée par un DJ (ou disc-jockey). Un bon DJ est un DJ qui est en permanence à l’écoute des danseurs, qui sait juger s’ils sont fatigués où à quel moment ils souhaitent se défouler et qui sait donc adapter en permanence sa programmation aux conditions de la soirée. Depuis quelques années, cependant, un facteur perturbant est venu s’insérer dans ce type de soirées dansantes : l’ordinateur. C’est l’avènement du format musical MP3 et de la virtualisation des platines de DJ qui a permis de mettre l’ordinateur (généralement portable) au centre de la diffusion de musique lors des soirées dansantes. Le logiciel de DJing, parfois assorti d’un périphérique dédié simulant les platines CD manuelles, permet de visualiser à l’écran sa collection de musique MP3, de l’organiser, d’y faire sa sélection et de paramétrer l’ordre de passage pour le déroulement automatique d’une soirée dansante. Ainsi, plus la peine d’avoir quelqu’un devant le clavier et l’écran : le DJ peut très bien aller s’amuser et danser avec les autres participants. Pratique lorsque tout se déroule bien et lorsqu’on n’a cure de répondre aux attentes mouvantes des danseurs sur la piste. J’ai déjà vu plusieurs fois des soirées de ce type où le programme se déroulait coûte que coûte à l’aveugle jusqu’au point où il n’y avait plus aucun danseur sur la piste pendant plusieurs minutes faute de musique répondant aux attentes. Ce n’est pas l’image d’une soirée réussie qui est restée dans la mémoire des participants à ce genre de soirée…

Tous ces paramètres sont généralement ajustés en temps réel tout au long de la soirée par un DJ (ou disc-jockey). Un bon DJ est un DJ qui est en permanence à l’écoute des danseurs, qui sait juger s’ils sont fatigués où à quel moment ils souhaitent se défouler et qui sait donc adapter en permanence sa programmation aux conditions de la soirée. Depuis quelques années, cependant, un facteur perturbant est venu s’insérer dans ce type de soirées dansantes : l’ordinateur. C’est l’avènement du format musical MP3 et de la virtualisation des platines de DJ qui a permis de mettre l’ordinateur (généralement portable) au centre de la diffusion de musique lors des soirées dansantes. Le logiciel de DJing, parfois assorti d’un périphérique dédié simulant les platines CD manuelles, permet de visualiser à l’écran sa collection de musique MP3, de l’organiser, d’y faire sa sélection et de paramétrer l’ordre de passage pour le déroulement automatique d’une soirée dansante. Ainsi, plus la peine d’avoir quelqu’un devant le clavier et l’écran : le DJ peut très bien aller s’amuser et danser avec les autres participants. Pratique lorsque tout se déroule bien et lorsqu’on n’a cure de répondre aux attentes mouvantes des danseurs sur la piste. J’ai déjà vu plusieurs fois des soirées de ce type où le programme se déroulait coûte que coûte à l’aveugle jusqu’au point où il n’y avait plus aucun danseur sur la piste pendant plusieurs minutes faute de musique répondant aux attentes. Ce n’est pas l’image d’une soirée réussie qui est restée dans la mémoire des participants à ce genre de soirée… À l’opposé du « tout automatique et tout enregistré », il y a le « tout en direct et avec orchestre ». Là ça peut être le pied. Dans le cas idéal, les musiciens sont en forme, ils ont un vaste répertoire dansant et des orchestrations qui donnent envie aux danseurs de se remuer. Si l’on ajoute à cela, une bonne sonorisation, des pauses adéquates et des danseuses et danseurs qui respectent les musiciens, on obtient une soirée mémorable pour tout le monde. Imaginez qu’au lieu de simplement installer un ampli, des enceintes, un ordinateur et trois spots automatiques, il a fallu redoubler d’efforts pour préparer le terrain : accueil des musiciens (vestiaires, salle de repos), organisation de l’espace réservé à l’orchestre (montage de la scène), mise en place de la sono, des instruments (batterie, piano, etc. parfois) et des microphones, petite répétition avec les instruments et réglages de la sonorisation (balance) pour que l’intervention des instruments soit globalement équilibrée, réglage de la lumière, organisation du ravitaillement des musiciens (boissons, repas), etc.

À l’opposé du « tout automatique et tout enregistré », il y a le « tout en direct et avec orchestre ». Là ça peut être le pied. Dans le cas idéal, les musiciens sont en forme, ils ont un vaste répertoire dansant et des orchestrations qui donnent envie aux danseurs de se remuer. Si l’on ajoute à cela, une bonne sonorisation, des pauses adéquates et des danseuses et danseurs qui respectent les musiciens, on obtient une soirée mémorable pour tout le monde. Imaginez qu’au lieu de simplement installer un ampli, des enceintes, un ordinateur et trois spots automatiques, il a fallu redoubler d’efforts pour préparer le terrain : accueil des musiciens (vestiaires, salle de repos), organisation de l’espace réservé à l’orchestre (montage de la scène), mise en place de la sono, des instruments (batterie, piano, etc. parfois) et des microphones, petite répétition avec les instruments et réglages de la sonorisation (balance) pour que l’intervention des instruments soit globalement équilibrée, réglage de la lumière, organisation du ravitaillement des musiciens (boissons, repas), etc.  Et tout cela n’est que la préparation ! Pensez bien qu’une fois la soirée finie, il faut encore ranger tout cela, démonter la scène, payer les musiciens, etc. C’est plus compliqué, mais c’est comme cela qu’un orchestre aura envie de s’investir et qu’il pourra faire danser l’assistance jusqu’au bout de la nuit… Lors d’une soirée avec orchestre, les musiciens proposent la musique aux danseurs, qui en disposent. Les musiciens gèrent, morceau après morceau, l’ambiance de la soirée en fonction de ce qu’ils voient sur la piste de danse (il est donc important que les danseurs ne soient pas dans l’obscurité, ni les musiciens aveuglés par les spots lumineux). À l’inverse, les danseurs dansent en fonction de ce qu’ils entendent, interprètent la musique et peuvent réagit à la moindre surprise. Et des surprises, certains musiciens et chanteurs habitués aux soirées dansantes en parsèment leurs prestations à la plus grande joie des danseurs. Je me souviens d’une soirée swing où, dans la prolongation d’un couplet lent, la chanteuse (Jennie Löbel pour ne pas la citer) s’est envolée dans un scat de plus en plus rapide annonçant habituellement une section rapide pour, au bout de sa course de « bidouap tibidibidi », nonchalamment continuer sa chanson à la vitesse lente initiale, alors que les danseurs s’apprêtaient à dynamiser leur danse. Elle s’est amusée de ce contre-pied avec un petit sourire tandis qu’une grande partie des danseurs de la salle éclataient de rire.

Et tout cela n’est que la préparation ! Pensez bien qu’une fois la soirée finie, il faut encore ranger tout cela, démonter la scène, payer les musiciens, etc. C’est plus compliqué, mais c’est comme cela qu’un orchestre aura envie de s’investir et qu’il pourra faire danser l’assistance jusqu’au bout de la nuit… Lors d’une soirée avec orchestre, les musiciens proposent la musique aux danseurs, qui en disposent. Les musiciens gèrent, morceau après morceau, l’ambiance de la soirée en fonction de ce qu’ils voient sur la piste de danse (il est donc important que les danseurs ne soient pas dans l’obscurité, ni les musiciens aveuglés par les spots lumineux). À l’inverse, les danseurs dansent en fonction de ce qu’ils entendent, interprètent la musique et peuvent réagit à la moindre surprise. Et des surprises, certains musiciens et chanteurs habitués aux soirées dansantes en parsèment leurs prestations à la plus grande joie des danseurs. Je me souviens d’une soirée swing où, dans la prolongation d’un couplet lent, la chanteuse (Jennie Löbel pour ne pas la citer) s’est envolée dans un scat de plus en plus rapide annonçant habituellement une section rapide pour, au bout de sa course de « bidouap tibidibidi », nonchalamment continuer sa chanson à la vitesse lente initiale, alors que les danseurs s’apprêtaient à dynamiser leur danse. Elle s’est amusée de ce contre-pied avec un petit sourire tandis qu’une grande partie des danseurs de la salle éclataient de rire. Ce fut une fois où nous dansâmes vraiment sur la musique et c’était comme si l’orchestre captait tout ce que nous faisions. À chaque fois que je lançai fort ma jambe, Chick disait : » chiboum ! » Si je faisais un petit swing out, Taft Jordan jouait : » biiyooouuww ! » Frieda avait l’un des twists les plus géniaux de toutes les filles et elle savait vraiment le mettre en valeur. Quand elle faisait des twists autour de moi, Chick Webb jouait : » chiii-chichi, chiii-chi-chi » sur les cymbales, tenant la mesure avec elle. Ils jouaient un riff derrière moi et je pensais : » Ouais, restez avec moi les gars ! » Je ressentais tout ce qu’ils faisaient et l’orchestre marquait chaque pas que nous faisions.

Ce fut une fois où nous dansâmes vraiment sur la musique et c’était comme si l’orchestre captait tout ce que nous faisions. À chaque fois que je lançai fort ma jambe, Chick disait : » chiboum ! » Si je faisais un petit swing out, Taft Jordan jouait : » biiyooouuww ! » Frieda avait l’un des twists les plus géniaux de toutes les filles et elle savait vraiment le mettre en valeur. Quand elle faisait des twists autour de moi, Chick Webb jouait : » chiii-chichi, chiii-chi-chi » sur les cymbales, tenant la mesure avec elle. Ils jouaient un riff derrière moi et je pensais : » Ouais, restez avec moi les gars ! » Je ressentais tout ce qu’ils faisaient et l’orchestre marquait chaque pas que nous faisions.

Dans un autre genre, l’interaction entre les danseurs et les musiciens est un peu différente, mais elle est tout aussi présente. Dans le livre « La danse country & western » de Ralph G. Giordano (à sortir en français avant l’été : je suis en train de travailler sur sa traduction), l’auteur décrit, entre autres thèmes, l’ambiance des honky-tonks et des salles de danse au Texas. Il raconte quelque chose qui montre bien que les danseurs peuvent être attachés à un orchestre et au fait qu’il y ait de la musique dans une soirée…

Dans un autre genre, l’interaction entre les danseurs et les musiciens est un peu différente, mais elle est tout aussi présente. Dans le livre « La danse country & western » de Ralph G. Giordano (à sortir en français avant l’été : je suis en train de travailler sur sa traduction), l’auteur décrit, entre autres thèmes, l’ambiance des honky-tonks et des salles de danse au Texas. Il raconte quelque chose qui montre bien que les danseurs peuvent être attachés à un orchestre et au fait qu’il y ait de la musique dans une soirée… Dans certaines soirées dansantes, je suis peiné de voir que les danseurs ne « calculent » pas les musiciens qui jouent pour eux. Ils dansent exactement comme s’ils entendaient le son d’un CD sortir des haut-parleurs, ignorant sereinement qu’il y a quelques bonshommes qui gigotent sur l’estrade d’où vient le son. Imaginez une soirée dansante où l’ensemble des danseurs ignore les musiciens. Cela ne donne assurément pas à ces derniers l’envie de se démener pour faire la meilleure prestation possible et cela devient aussi assez désagréable pour eux. Les musiciens aiment savoir qu’ils jouent pour un public et s’ils voient que, en plus, le public s’amuse en dansant et apprécie ce qui est joué, cela les motive d’autant plus. C’est là que les petites surprises musicales peuvent survenir. Ainsi, lorsque vous dansez sur la musique d’un orchestre en direct, jetez de temps en temps un coup d’oeil aux musiciens avec un grand sourire, réagissez aux subtilités de ce qu’ils jouent et applaudissez pour les remercier lorsque le morceau est fini. Dans certaines soirées swing, il est courant que les danseurs insèrent un shim-sham pour remercier l’orchestre. Le principe est simple : tous les danseurs se mettent face à l’orchestre et dansent à l’unisson la chorégraphie de danse swing en ligne du shim-sham. Il existe plusieurs variantes de shim-sham et le shim-sham promu, entre autres, par Frankie Manning est entièrement détaillé dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010.

Dans certaines soirées dansantes, je suis peiné de voir que les danseurs ne « calculent » pas les musiciens qui jouent pour eux. Ils dansent exactement comme s’ils entendaient le son d’un CD sortir des haut-parleurs, ignorant sereinement qu’il y a quelques bonshommes qui gigotent sur l’estrade d’où vient le son. Imaginez une soirée dansante où l’ensemble des danseurs ignore les musiciens. Cela ne donne assurément pas à ces derniers l’envie de se démener pour faire la meilleure prestation possible et cela devient aussi assez désagréable pour eux. Les musiciens aiment savoir qu’ils jouent pour un public et s’ils voient que, en plus, le public s’amuse en dansant et apprécie ce qui est joué, cela les motive d’autant plus. C’est là que les petites surprises musicales peuvent survenir. Ainsi, lorsque vous dansez sur la musique d’un orchestre en direct, jetez de temps en temps un coup d’oeil aux musiciens avec un grand sourire, réagissez aux subtilités de ce qu’ils jouent et applaudissez pour les remercier lorsque le morceau est fini. Dans certaines soirées swing, il est courant que les danseurs insèrent un shim-sham pour remercier l’orchestre. Le principe est simple : tous les danseurs se mettent face à l’orchestre et dansent à l’unisson la chorégraphie de danse swing en ligne du shim-sham. Il existe plusieurs variantes de shim-sham et le shim-sham promu, entre autres, par Frankie Manning est entièrement détaillé dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Sans la musique et les musiciens qui la composent et la jouent, il n’y aurait pas de soirées dansantes, ni de cours de danse. Ce qui me désole parfois, c’est de voir des danseuses et danseurs considérer la musique comme un simple accessoire. Certains demandent : « passe-moi une valse, n’importe laquelle, je m’en fiche », d’autres disent : « cette chanson est nulle » alors que d’autres adorent danser dessus. Il y a aussi des personnes qui copient des CD sans se préoccuper de savoir ce qu’il y avait d’écrit sur la pochette, ni quel artiste en interprète la musique. Je pense que ce qu’il y a de pire que de copier illégalement un CD, c’est de ne pas respecter l’artiste qui l’a créé. Quand on aime un morceau de musique, la moindre des choses est de s’intéresser à l’artiste qui en est l’auteur. Bien sûr, on ne mémorise pas tout d’un seul coup et c’est à force d’écouter et de lire le nom de l’artiste associé à une chanson qu’on le mémorise. Dans le même esprit, si vous adorez un artiste et que vous écoutez souvent ses chansons issues d’un CD ou d’un MP3 piraté (il faut tout de même prendre la réalité en compte), la moindre des choses est, au moins de temps en temps, d’acheter légalement un CD ou un MP3 de cet artiste. Il faut garder en mémoire que sa musique c’est son gagne-pain. C’est d’autant plus vrai pour les « petits » artistes et les « petits » labels qui fonctionnent d’une manière proche de l’artisanat. C’est à la fois une question de reconnaissance et une question de respect pour l’artiste.

Sans la musique et les musiciens qui la composent et la jouent, il n’y aurait pas de soirées dansantes, ni de cours de danse. Ce qui me désole parfois, c’est de voir des danseuses et danseurs considérer la musique comme un simple accessoire. Certains demandent : « passe-moi une valse, n’importe laquelle, je m’en fiche », d’autres disent : « cette chanson est nulle » alors que d’autres adorent danser dessus. Il y a aussi des personnes qui copient des CD sans se préoccuper de savoir ce qu’il y avait d’écrit sur la pochette, ni quel artiste en interprète la musique. Je pense que ce qu’il y a de pire que de copier illégalement un CD, c’est de ne pas respecter l’artiste qui l’a créé. Quand on aime un morceau de musique, la moindre des choses est de s’intéresser à l’artiste qui en est l’auteur. Bien sûr, on ne mémorise pas tout d’un seul coup et c’est à force d’écouter et de lire le nom de l’artiste associé à une chanson qu’on le mémorise. Dans le même esprit, si vous adorez un artiste et que vous écoutez souvent ses chansons issues d’un CD ou d’un MP3 piraté (il faut tout de même prendre la réalité en compte), la moindre des choses est, au moins de temps en temps, d’acheter légalement un CD ou un MP3 de cet artiste. Il faut garder en mémoire que sa musique c’est son gagne-pain. C’est d’autant plus vrai pour les « petits » artistes et les « petits » labels qui fonctionnent d’une manière proche de l’artisanat. C’est à la fois une question de reconnaissance et une question de respect pour l’artiste.

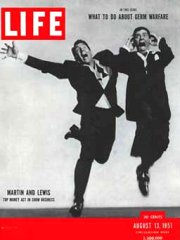

Dans les années 1945 à 1956, un duo d’artistes était particulièrement connu aux États-Unis aussi bien pour la qualité de ses sketches qui contenaient aussi bien des chansons que de la danse. Ce duo, mêlant le charme de crooner de l’un de ses membres à l’humour déjanté du second était composé de Dean Martin et de Jerry Lewis. Ce sont deux personnages que l’on a un peu oubliés (et en particulier leur duo à succès) et que je vous propose de redécouvrir ci-après, avec un focus sur leurs prestations dansées qui tenaient une place particulièrement importante dans leurs numéros.

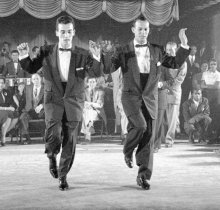

Dans les années 1945 à 1956, un duo d’artistes était particulièrement connu aux États-Unis aussi bien pour la qualité de ses sketches qui contenaient aussi bien des chansons que de la danse. Ce duo, mêlant le charme de crooner de l’un de ses membres à l’humour déjanté du second était composé de Dean Martin et de Jerry Lewis. Ce sont deux personnages que l’on a un peu oubliés (et en particulier leur duo à succès) et que je vous propose de redécouvrir ci-après, avec un focus sur leurs prestations dansées qui tenaient une place particulièrement importante dans leurs numéros. Durant toutes ces années de collaboration, les deux artistes ont persemé leurs numéros de danse. Essentiellement de la danse en couple, mais pas seulement. Cela est arrivé dans des émissions de télévision, mais aussi dans des films. Par exemple, dans le film « Livig It Up » de 1954 (photo ci-contre), on voit Jerry Lewis danser le lindy hop/jitterbug avec Sheree North. Même s’il fait le pitre, on devine bien ses qualités de danseur (que je vous propose de découvrir à la fin de cet article). Pour le duo de choc, l’émission « Colgate Comedy Hour » (voir plus bas) a été un terrain expérimental particulièrement riche où ils s’adonnaient à toutes sortes d’exercices allant du sketch burlesque à des prestations aux allures de comédie musicale. Et il faut bien avouer qu’ils n’hésitaient pas à faire quelques pas dans les bras l’un de l’autre pour faire rire le public. C’est dans cet état d’esprit caractéristique que ces amoureux du jazz et des danses associées ont fait découvrir le swing à des milliers d’Américains.

Durant toutes ces années de collaboration, les deux artistes ont persemé leurs numéros de danse. Essentiellement de la danse en couple, mais pas seulement. Cela est arrivé dans des émissions de télévision, mais aussi dans des films. Par exemple, dans le film « Livig It Up » de 1954 (photo ci-contre), on voit Jerry Lewis danser le lindy hop/jitterbug avec Sheree North. Même s’il fait le pitre, on devine bien ses qualités de danseur (que je vous propose de découvrir à la fin de cet article). Pour le duo de choc, l’émission « Colgate Comedy Hour » (voir plus bas) a été un terrain expérimental particulièrement riche où ils s’adonnaient à toutes sortes d’exercices allant du sketch burlesque à des prestations aux allures de comédie musicale. Et il faut bien avouer qu’ils n’hésitaient pas à faire quelques pas dans les bras l’un de l’autre pour faire rire le public. C’est dans cet état d’esprit caractéristique que ces amoureux du jazz et des danses associées ont fait découvrir le swing à des milliers d’Américains. Pendant longtemps, j’ai cru que Dean Martin était simplement un chanteur grâce à des CD de compilation de crooners et Jerry Lewis un clown à cause de la rediffusion de certains films comme « Docteur Jerry et Mister Love ». Ce n’est que plus tard, avec l’ère de Youtube, que je suis tombé sur des vidéos d’époque qui m’ont prouvé qu’ils aimaient aussi beaucoup la danse et qu’ils en parsemaient leurs numéros pour notre plus grand plaisir. J’ai souhaité limiter à 3 le nombre de vidéos de cet article, mais je vous conseille d’aller faire un tour sur les sites d’hébergement de vidéos (Youtube ou Dailymotion) et d’en découvrir d’autres (dont certaines faites chacun de son côté après la fin de leur duo).

Pendant longtemps, j’ai cru que Dean Martin était simplement un chanteur grâce à des CD de compilation de crooners et Jerry Lewis un clown à cause de la rediffusion de certains films comme « Docteur Jerry et Mister Love ». Ce n’est que plus tard, avec l’ère de Youtube, que je suis tombé sur des vidéos d’époque qui m’ont prouvé qu’ils aimaient aussi beaucoup la danse et qu’ils en parsemaient leurs numéros pour notre plus grand plaisir. J’ai souhaité limiter à 3 le nombre de vidéos de cet article, mais je vous conseille d’aller faire un tour sur les sites d’hébergement de vidéos (Youtube ou Dailymotion) et d’en découvrir d’autres (dont certaines faites chacun de son côté après la fin de leur duo).

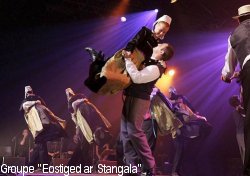

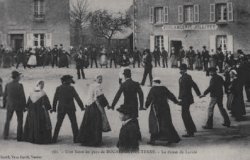

S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français.

S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français. La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles.

La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clef de la vie des gens : grands travaux agricoles (moissons, arrachage des pommes de terre, grands défrichages, etc.), activités de groupe (confection de paniers, etc.), événements familiaux (mariage, etc.), événements commerciaux (foires), événements religieux (pardons, feux de la Saint-Jean, etc.) La danse était accompagnée de chants ou de musiciens (sonneurs de biniou et de bombarde, mais ils ont été rejoints par des joueurs de violon, de clarinette ou d’accordéon). Le recours aux musiciens (qui étaient payés) avait généralement lieu lors de grands événements. Les autres fois, les danses étaient animées par des chanteurs (qui n’étaient pas payés, eux) qui peuvent très bien danser en même temps qu’ils chantent. À noter, la spécificité des chants bretons en la technique du kan ha diskan (« chant et contre-chant ») où deux chanteurs alternent en une sorte de question-réponse.