L’idée de cet article m’est venue il y a quelques mois en lisant une vieille méthode de danse de 1946 qui porte le même nom que cet article « Le vrai Swing » de A. de Vyver. Dans ce fascicule de 24 pages, l’auteur décrit ce qu’il considère comme étant le « vrai swing ». Cela amène un peu plus loin ma réflexion à ce que peut être une « vraie » danse… Je commence donc par recopier ci-dessous la préface du fascicule en question qui est édifiante.

Extrait de « Le vrai Swing » de A. de Vyver (1946)

Extrait de « Le vrai Swing » de A. de Vyver (1946) Cette méthode a été étudiée spécialement pour permettre à tous d’acquérir rapidement et facilement le « Swing » tel qu’il doit être, c’est-à-dire correct, dansant et spectaculaire. Avant de passer à l’étude des bases fondamentales du « Swing », il est bon, pour la clarté même de l’enseignement, d’établir une classification des différents « Swing » qui firent fureur ces dernières années.

Cette méthode a été étudiée spécialement pour permettre à tous d’acquérir rapidement et facilement le « Swing » tel qu’il doit être, c’est-à-dire correct, dansant et spectaculaire. Avant de passer à l’étude des bases fondamentales du « Swing », il est bon, pour la clarté même de l’enseignement, d’établir une classification des différents « Swing » qui firent fureur ces dernières années.

Premièrement : Le « Swing » pratiqué en dancing.

Deuxièmement : Le « Swing » réel.

Le « Swing » pratiqué dans les dancings, appelé aussi « Swing » populaire, ne fut en réalité qu’un « Swing » déformé, dans sa tenue, dans ses figures, dans ses bases, et ceci, afin de simplifier. Ainsi on vit naître un peu partout des « Swing » de toutes sortes et baptisés « Swing » américain, nègre, double-temps, slow-swing, etc… Chaque danseur avait le sien. L’un dansait un « Swing » à quatre temps, un autre dansait en six temps, un autre dansait en huit temps, etc… Et l’on vit dans les bals des excentricités de toutes sortes : tiraillements, sauts séparés, rattrapés, course à cloche-pied (exact). Naturellement, rien de tout ceci ne ressortait du « Swing » et encore moins de la danse.

Et l’accueil que ces curieuses figures trouvèrent auprès de la jeunesse ne peut s’expliquer que par l’absence de distractions à laquelle cette jeunesse fut contrainte pendant les années 1940 à 1945. Nous n’enseignerons donc pas ce genre de « Swing », puisqu’il est la déformation même du vrai, et puisque, pour l’apprendre, il n’est pas besoin de leçons.

Le « Swing » réel, dit aussi « Swing » de Club, a toujours été le préféré des amateurs de danse. La correction de sa tenue (rapprochée), ses figures spectaculaires, élégantes, ne nécessitant, par ailleurs, que peu de place, en font le « Swing » de prédilection pour les amateurs de vraies danses récréatives. Notons que ses figures ne sont pas toutes composées du même nombre de temps ; on y trouve des 4, 6, 8, 10 et même 12 temps, comme d’ailleurs dans la plupart des danses. C’est à l’étude de ce « Swing » qu’est consacrée cette méthode. Nous étudierons seulement les figures les plus usitées, accessibles à tous, en laissant de côté les fantaisies compliquées nécessitant la présence d’un professeur.

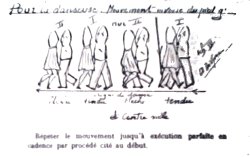

Dans sa méthode, le « professeur A. De Vyver », décrit une danse semblable au foxtrot (position fermée, suivant la ligne de danse autour de la piste de danse) et qui fait alterner genoux fléchis (temps pairs) et genoux tendus (temps impairs) dans un pas de marche. Il y présente le pas chassé, le break sur 6 temps (rien à voir avec un break musical), le croisé tourné sur 8 temps, ainsi que le snap sur 10 temps. Je ne vais pas m’étendre plus loin sur le contenu de cette méthode, puisque ce n’est pas réellement l’objet de l’article.

Dans sa méthode, le « professeur A. De Vyver », décrit une danse semblable au foxtrot (position fermée, suivant la ligne de danse autour de la piste de danse) et qui fait alterner genoux fléchis (temps pairs) et genoux tendus (temps impairs) dans un pas de marche. Il y présente le pas chassé, le break sur 6 temps (rien à voir avec un break musical), le croisé tourné sur 8 temps, ainsi que le snap sur 10 temps. Je ne vais pas m’étendre plus loin sur le contenu de cette méthode, puisque ce n’est pas réellement l’objet de l’article.

Ce qui me semble intéressant de remarquer, c’est cette notion de « vrai swing ». Une danse peut-elle être vraie ? Peut-être est-ce oui si l’on veut faire référence à une pratique à un moment donné en un lieu donné par une personne donnée (ou à un standard diffusé), mais peut-être est-ce non dans d’autres cas. Je ne vois pas pourquoi une manière de danser serait plus vraie qu’une autre du moment qu’elles sont toutes les deux pratiquées sur une piste de danse ou une scène. On devine bien que l’auteur se base sur ses connaissances de l’époque (1946, rappelons-le) et qu’il veut tordre le cou à une nouvelle vague de mouvements qui apparaît sous le nom de « swing » alors qu’il pratique lui-même une danse du même nom, mais qui a des mouvements différents. Il faut aussi garder en tête que cette personne est professeur de danse (et, à l’époque, c’est un statut d’importance semble-t-il) et qu’il voit d’un mauvais oeil cette concurrence qui ne nécessite pas de leçons, selon ses mots. Il est évident que l’auteur de ce texte n’a pas le recul que nous avons aujourd’hui pour pouvoir trancher ce débat sur le « vrai swing » qui naît déjà en 1946.

Ce qui me semble intéressant de remarquer, c’est cette notion de « vrai swing ». Une danse peut-elle être vraie ? Peut-être est-ce oui si l’on veut faire référence à une pratique à un moment donné en un lieu donné par une personne donnée (ou à un standard diffusé), mais peut-être est-ce non dans d’autres cas. Je ne vois pas pourquoi une manière de danser serait plus vraie qu’une autre du moment qu’elles sont toutes les deux pratiquées sur une piste de danse ou une scène. On devine bien que l’auteur se base sur ses connaissances de l’époque (1946, rappelons-le) et qu’il veut tordre le cou à une nouvelle vague de mouvements qui apparaît sous le nom de « swing » alors qu’il pratique lui-même une danse du même nom, mais qui a des mouvements différents. Il faut aussi garder en tête que cette personne est professeur de danse (et, à l’époque, c’est un statut d’importance semble-t-il) et qu’il voit d’un mauvais oeil cette concurrence qui ne nécessite pas de leçons, selon ses mots. Il est évident que l’auteur de ce texte n’a pas le recul que nous avons aujourd’hui pour pouvoir trancher ce débat sur le « vrai swing » qui naît déjà en 1946.

Cela me rappelle un peu une fiche d’UltraDanse.com que je viens de modifier (celle qui présente le rock) et le début de mon travail sur le site il y a 10 ans. J’avais écrit à l’époque que le « vrai rock se danse sur 6 temps ». Je souhaitais diffuser la bonne parole (en tout cas celle dont j’étais partisan à mon stade de maturité). Oui, mais voilà : on évolue au fil de nos nouvelles connaissances et aptitudes. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il n’y a pas de « vrai rock », mais plusieurs manières de danser le rock. Le seul problème ensuite est d’être en mesure de danser avec quelqu’un d’autre qui dit aussi danser le rock. Quoi qu’il en soit les différents styles cohabitent sur les pistes de danse lors des soirées. C’est la même chose pour le lindy hop, dont la guéguerre entre « Savoy » et « Hollywood » n’a plus réellement cours, puisque la nouvelle génération de lindy hoppers ne fait plus vraiment la distinction et utilise des techniques issues des deux styles concurrents dans les années 90.

Cela me rappelle un peu une fiche d’UltraDanse.com que je viens de modifier (celle qui présente le rock) et le début de mon travail sur le site il y a 10 ans. J’avais écrit à l’époque que le « vrai rock se danse sur 6 temps ». Je souhaitais diffuser la bonne parole (en tout cas celle dont j’étais partisan à mon stade de maturité). Oui, mais voilà : on évolue au fil de nos nouvelles connaissances et aptitudes. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il n’y a pas de « vrai rock », mais plusieurs manières de danser le rock. Le seul problème ensuite est d’être en mesure de danser avec quelqu’un d’autre qui dit aussi danser le rock. Quoi qu’il en soit les différents styles cohabitent sur les pistes de danse lors des soirées. C’est la même chose pour le lindy hop, dont la guéguerre entre « Savoy » et « Hollywood » n’a plus réellement cours, puisque la nouvelle génération de lindy hoppers ne fait plus vraiment la distinction et utilise des techniques issues des deux styles concurrents dans les années 90.

Mais je reviens un peu sur cette histoire de foxtrot/swing du professeur De Vyver. Si ce qu’il appelle swing ressemble beaucoup au foxtrot, c’est qu’il y a une raison. J’ai déjà eu l’occasion de dire ici que le foxtrot, le lindy et le rock peuvent très bien cohabiter sur une piste de danse. En réalité, ce type de cohabitation se faisait déjà dans les années swing au fameux Savoy Ballroom de New York où s’est développé le lindy hop des origines. Voici un extrait issu du documentaire « Frankie Manning: Never Stop Swinging » (PBS, 2009) qui reprend lui-même un film des années 1950 à l’on voit comment l’on dansait au Savoy Ballroom de Harlem. Ce montage vidéo met en évidence les danseurs de « Swing Walk » (autre nom donné au foxtrot) qui dansent autour de la salle alors que les danseurs de lindy hop en occupent le centre.

Y a-t-il un « vrai swing » en tant que danse ? La réponse est non, de toute évidence. Et nous ne le savons que depuis quelques années. Le swing, c’est une famille musicale qui a donné naissance à tout un ensemble de danses. Cela part du foxtrot au West-Coast swing en passant par le lindy hop, le balboa, le shag et même le rock. La meilleure preuve en est que ces différentes danses cohabitent souvent sur les pistes de danse au son d’un même titre. Bien sûr, l’évolution de la musique a élargi l’application de ces danses à d’autres styles musicaux. On danse ainsi le balboa sur du swing manouche, le rock sur de la pop des années 80, le West-Coast swing sur du R’n’B, etc. De plus, ces danses ont subi l’influence d’autres danses qui n’ont rien à voir au niveau musical, comme la salsa ou le tango, ainsi que l’influence d’autres cultures issues de la diffusion mondiale des danses. Ainsi, à chaque époque correspond une certaine pratique de telle ou telle danse. Nous ne dansons plus le lindy hop comme dans les années 40, pas plus que nous le dansons comme dans les années 80 et il y a de fortes chances que nous ne le danserons plus comme aujourd’hui dans 20 ou 30 ans. Tout est un subtil mélange entre influences, maturité, standardisation et contexte musical. Entre les amateurs de la tradition et ceux de la modernité s’établit un équilibre qui évolue selon les époques et les lieux.

Y a-t-il un « vrai swing » en tant que danse ? La réponse est non, de toute évidence. Et nous ne le savons que depuis quelques années. Le swing, c’est une famille musicale qui a donné naissance à tout un ensemble de danses. Cela part du foxtrot au West-Coast swing en passant par le lindy hop, le balboa, le shag et même le rock. La meilleure preuve en est que ces différentes danses cohabitent souvent sur les pistes de danse au son d’un même titre. Bien sûr, l’évolution de la musique a élargi l’application de ces danses à d’autres styles musicaux. On danse ainsi le balboa sur du swing manouche, le rock sur de la pop des années 80, le West-Coast swing sur du R’n’B, etc. De plus, ces danses ont subi l’influence d’autres danses qui n’ont rien à voir au niveau musical, comme la salsa ou le tango, ainsi que l’influence d’autres cultures issues de la diffusion mondiale des danses. Ainsi, à chaque époque correspond une certaine pratique de telle ou telle danse. Nous ne dansons plus le lindy hop comme dans les années 40, pas plus que nous le dansons comme dans les années 80 et il y a de fortes chances que nous ne le danserons plus comme aujourd’hui dans 20 ou 30 ans. Tout est un subtil mélange entre influences, maturité, standardisation et contexte musical. Entre les amateurs de la tradition et ceux de la modernité s’établit un équilibre qui évolue selon les époques et les lieux.

Comme tous ceux qui suivent l’actualité des nouvelles technologies, je remarque mois après mois les progrès des recherches dans ce domaine. En particulier, il y a une dizaine de jours a été dévoilé au Japon un nouveau robot nommé « HRP-4C », capable de chanter et de danser. Je vous livre donc aujourd’hui quelques réflexions sur ce sujet.

Comme tous ceux qui suivent l’actualité des nouvelles technologies, je remarque mois après mois les progrès des recherches dans ce domaine. En particulier, il y a une dizaine de jours a été dévoilé au Japon un nouveau robot nommé « HRP-4C », capable de chanter et de danser. Je vous livre donc aujourd’hui quelques réflexions sur ce sujet. Depuis que l’homme a compris qu’il pouvait construire des machines capables d’être autonomes, celui-ci a imaginé qu’elles pouvaient un jour ou l’autre le remplacer dans certaines tâches. Cela a commencé au niveau d’un certain nombre de tâches simples où les machines en question avaient le statut de simple outil (moulin à eau, voiture, etc.). Puis, la technologie évoluant, ces outils sont devenus de plus en plus perfectionnés et certains domaines en particulier sont nés. Parmi ceux-là, il y a la science des automates, l’informatique, puis la robotique. De nos jours ces trois disciplines se sont rassemblées pour que les robots aient l’air plus vrais que nature ou, en tout cas, de plus en plus proches de l’être humain.

Depuis que l’homme a compris qu’il pouvait construire des machines capables d’être autonomes, celui-ci a imaginé qu’elles pouvaient un jour ou l’autre le remplacer dans certaines tâches. Cela a commencé au niveau d’un certain nombre de tâches simples où les machines en question avaient le statut de simple outil (moulin à eau, voiture, etc.). Puis, la technologie évoluant, ces outils sont devenus de plus en plus perfectionnés et certains domaines en particulier sont nés. Parmi ceux-là, il y a la science des automates, l’informatique, puis la robotique. De nos jours ces trois disciplines se sont rassemblées pour que les robots aient l’air plus vrais que nature ou, en tout cas, de plus en plus proches de l’être humain. En réalité, on ne parle de robots que depuis 1941. Le premier à utiliser ce terme fut chercheur et écrivain Isaac Asimov. Ce concept ne s’est répandu qu’à partir d’une dizaine d’années plus tard où l’on a pu développer des robots industriels pour construire des voitures, par exemple, ou encore des robots ménagers pour hacher, mixer, etc. Pendant des années, les robots n’ont en rien pu ressembler aux hommes :

En réalité, on ne parle de robots que depuis 1941. Le premier à utiliser ce terme fut chercheur et écrivain Isaac Asimov. Ce concept ne s’est répandu qu’à partir d’une dizaine d’années plus tard où l’on a pu développer des robots industriels pour construire des voitures, par exemple, ou encore des robots ménagers pour hacher, mixer, etc. Pendant des années, les robots n’ont en rien pu ressembler aux hommes :  le bras mécanique d’un poste à assembler les voitures ne ressemble pas à un humain, pas plus que le robot aspirateur Roomba (dont le nom se prononce comme la danse « rumba ») n’a de jambes pour se déplacer. Ainsi, chaque robot a la forme qui sert le mieux la fonction pour laquelle il a été conçu. Il ne restait qu’aux films de science-fiction la possibilité d’imaginer des robots aux formes vaguement humanoïdes dans un premier temps (par exemple, « Forbidden Planet »/ »Robby the Robot » de Fred M. Wilcox en 1956), puis aux formes des plus réalistes par la suite (« Blade Runner » de Ridley Scott en 1982, mais n’oublions pas « Metropolis » de Fritz Lang en 1927).

le bras mécanique d’un poste à assembler les voitures ne ressemble pas à un humain, pas plus que le robot aspirateur Roomba (dont le nom se prononce comme la danse « rumba ») n’a de jambes pour se déplacer. Ainsi, chaque robot a la forme qui sert le mieux la fonction pour laquelle il a été conçu. Il ne restait qu’aux films de science-fiction la possibilité d’imaginer des robots aux formes vaguement humanoïdes dans un premier temps (par exemple, « Forbidden Planet »/ »Robby the Robot » de Fred M. Wilcox en 1956), puis aux formes des plus réalistes par la suite (« Blade Runner » de Ridley Scott en 1982, mais n’oublions pas « Metropolis » de Fritz Lang en 1927). Et c’est évidemment encore plus difficile quand on danse. Le fait même d’écarter un bras fait se déplacer le centre de gravité de notre corps vers le bras en question et nous oblige à compenser par ailleurs. Si cela n’était pas fait, nous tomberions tout simplement par terre de déséquilibre. Le robot Asimo du début a été amélioré et il a été suivi par d’autres semblables fabriqués par des laboratoires de recherches autres que ceux de Honda. De nos jours, Asimo sait bouger les bras, descendre les escaliers, éviter des obstacles, etc. D’autres robots savent courir, chevaucher un vélo, etc. De là, à savoir danser, le pas est vite franchi.

Et c’est évidemment encore plus difficile quand on danse. Le fait même d’écarter un bras fait se déplacer le centre de gravité de notre corps vers le bras en question et nous oblige à compenser par ailleurs. Si cela n’était pas fait, nous tomberions tout simplement par terre de déséquilibre. Le robot Asimo du début a été amélioré et il a été suivi par d’autres semblables fabriqués par des laboratoires de recherches autres que ceux de Honda. De nos jours, Asimo sait bouger les bras, descendre les escaliers, éviter des obstacles, etc. D’autres robots savent courir, chevaucher un vélo, etc. De là, à savoir danser, le pas est vite franchi. On le voit, il est naturel que l’homme essaye de fabriquer des machines à son image et qui se rapprochent le plus possible de ce qu’il sait faire. Ce qui est moins naturel est d’effet inverse. On connaissait « Monsieur Data », le robot « droid » de Star Trek, The Next Generation, qui n’avait de cesse que de ressembler à un humain au point d’apprendre à danser pour faire bonne figure devant une humaine qu’il a invitée dans un épisode. Mais, dans le monde de la danse, et celui du hip-hop en particulier, il y a les humains qui veulent ressembler à des robots. Par exemple, voici un enchaînement dansé par un duo de Danois sur une émission du style « Incroyable Talent » en 2009.

On le voit, il est naturel que l’homme essaye de fabriquer des machines à son image et qui se rapprochent le plus possible de ce qu’il sait faire. Ce qui est moins naturel est d’effet inverse. On connaissait « Monsieur Data », le robot « droid » de Star Trek, The Next Generation, qui n’avait de cesse que de ressembler à un humain au point d’apprendre à danser pour faire bonne figure devant une humaine qu’il a invitée dans un épisode. Mais, dans le monde de la danse, et celui du hip-hop en particulier, il y a les humains qui veulent ressembler à des robots. Par exemple, voici un enchaînement dansé par un duo de Danois sur une émission du style « Incroyable Talent » en 2009. D’un côté, les robots qui s’approchent de l’être humain, d’un autre côté les humains qui veulent ressembler à des robots. Je trouve amusante cette comparaison qui nous permet de nous interroger sur notre nature humaine et sur la raison qui nous pousse à danser d’une manière ou d’une autre. Est-ce que cela fait partie de la nature humaine profonde de danser ? Est-ce qu’un robot qui sait danser a gagné une part d’humanité ? Est-ce si compliqué d’être humain que certains cherchent à simplifier cette nature pour se rapprocher de robots ? La liste des questions peut être longue et les réponses ne sont pas si simples que cela. Le débat est ouvert ! Je vous laisse donc ici avec de quoi réfléchir…

D’un côté, les robots qui s’approchent de l’être humain, d’un autre côté les humains qui veulent ressembler à des robots. Je trouve amusante cette comparaison qui nous permet de nous interroger sur notre nature humaine et sur la raison qui nous pousse à danser d’une manière ou d’une autre. Est-ce que cela fait partie de la nature humaine profonde de danser ? Est-ce qu’un robot qui sait danser a gagné une part d’humanité ? Est-ce si compliqué d’être humain que certains cherchent à simplifier cette nature pour se rapprocher de robots ? La liste des questions peut être longue et les réponses ne sont pas si simples que cela. Le débat est ouvert ! Je vous laisse donc ici avec de quoi réfléchir…

Si la personne ayant montré ce « Tilili » avait été habituée à danser cet enchaînement et si le début avait été positionné au niveau des pas de côté, je l’aurai reconnu encore plus vite. Ce qui autorise à se poser la question de la nouveauté est la musique très « Caraïbes » qui sert de base à la danse. Par ailleurs, la personne en question n’a pas appliqué le style « danses des Caraïbes » qui s’imposait : déhanchés marqués et remplacement du « kick » à la fin des déplacements latéraux par un coup de hanche à la manière de la bachata. Je connaissais les trois manières de danser l’electric slide (country, swing et Caraïbes), mais je ne savais pas qu’on avait donné (récemment, semble-t-il) un nom particulier à la variante « Caraïbes ». Bien évidemment, de retour chez moi, je n’ai pas pu m’empêcher de rechercher de plus amples informations autour de ce fameux « Tilili ». D’où vient ce titre ? Pourquoi a-t-on commencé à danser l’electric slide dessus ? Voici ce que j’ai trouvé…

Si la personne ayant montré ce « Tilili » avait été habituée à danser cet enchaînement et si le début avait été positionné au niveau des pas de côté, je l’aurai reconnu encore plus vite. Ce qui autorise à se poser la question de la nouveauté est la musique très « Caraïbes » qui sert de base à la danse. Par ailleurs, la personne en question n’a pas appliqué le style « danses des Caraïbes » qui s’imposait : déhanchés marqués et remplacement du « kick » à la fin des déplacements latéraux par un coup de hanche à la manière de la bachata. Je connaissais les trois manières de danser l’electric slide (country, swing et Caraïbes), mais je ne savais pas qu’on avait donné (récemment, semble-t-il) un nom particulier à la variante « Caraïbes ». Bien évidemment, de retour chez moi, je n’ai pas pu m’empêcher de rechercher de plus amples informations autour de ce fameux « Tilili ». D’où vient ce titre ? Pourquoi a-t-on commencé à danser l’electric slide dessus ? Voici ce que j’ai trouvé… Tout d’abord, le nom : Tilili. En effectuant des recherches, je n’ai tout d’abord pas trouvé de chanson nommée comme cela. En revanche, j’ai trouvé un morceau nommé « Tchiriri » (ou « Xiriri »), interprété par le groupe Costuleta et qui correspond à la musique que j’avais entendue en soirée. On trouve ce titre (« A Dança Do Tchiriri ») sur plusieurs compilations libellées « Kuduro » et il semble qu’il passe dans les discothèques de la région parisienne et des Antilles depuis plus d’un an. On peut aisément deviner qu’une personne ayant vu la danse un jour sur ce titre, l’a transmise à d’autres personnes en déformant le nom « Tchiriri » en « Tilili » du fait d’une mauvaise compréhension des paroles et de la méconnaissance du titre d’origine. Cela aurait tout aussi pu devenir « guili-guili » (vous comprenez enfin le titre de cet article ?) ou autre chose…

Tout d’abord, le nom : Tilili. En effectuant des recherches, je n’ai tout d’abord pas trouvé de chanson nommée comme cela. En revanche, j’ai trouvé un morceau nommé « Tchiriri » (ou « Xiriri »), interprété par le groupe Costuleta et qui correspond à la musique que j’avais entendue en soirée. On trouve ce titre (« A Dança Do Tchiriri ») sur plusieurs compilations libellées « Kuduro » et il semble qu’il passe dans les discothèques de la région parisienne et des Antilles depuis plus d’un an. On peut aisément deviner qu’une personne ayant vu la danse un jour sur ce titre, l’a transmise à d’autres personnes en déformant le nom « Tchiriri » en « Tilili » du fait d’une mauvaise compréhension des paroles et de la méconnaissance du titre d’origine. Cela aurait tout aussi pu devenir « guili-guili » (vous comprenez enfin le titre de cet article ?) ou autre chose… La musique kuduro (« cul dur » en portugais mais avec un « k » au lieu du « c » initial) aurait été inventée par Tony Amado (un Angolais) en 1996, inspiré par « I Like to Move It » et les rythmes traditionnels d’Angola. Pour résumer, il pourrait s’agir de techno angolaise.

La musique kuduro (« cul dur » en portugais mais avec un « k » au lieu du « c » initial) aurait été inventée par Tony Amado (un Angolais) en 1996, inspiré par « I Like to Move It » et les rythmes traditionnels d’Angola. Pour résumer, il pourrait s’agir de techno angolaise.  La danse kuduro, quant à elle, est plutôt frénétique et met en action les hanches et les fesses d’une manière importante. Tony Amado déclare avoir inventé les premiers mouvements en s’inspirant d’une danse de Jean-Claude Van Damme saoûl vue dans « Kickboxer » et de danse traditionnelle angolaise. La musique et la danse kuduro sont particulièrement populaires chez les jeunes au Portugal, au Brésil et au Cap-Vert, destinations de nombreux immigrants angolais. Le kuduro se développe lentement en France depuis quatre ans pour la musique et un ou deux ans pour la danse. Jusqu’ici, pas grand chose à voir avec l’electric slide… C’est à ce moment de mes recherches que je m’aperçois que certains clips de musique kuduro mettent en scène la chorégraphie de l’electric slide avec quelques autres mouvements. C’est peut-être de là que vient l’association entre la danse kuduro et l’enchaînement en ligne de l’electric slide. On attribue l’electric slide original à Ric Silver qui, entre 2004 et 2007, a effectué plusieurs actions en justice pour réclamer la paternité de cet enchaînement qu’il aurait créé en 1976. Il souhaitait en plus que chaque représentation filmée de l’electric slide soit faite en conformité avec l’original. Je ne sais pas ce qu’il pense de ce « Tilili ». Peut-être le simple changement de nom suffit-il à en faire légalement un autre enchaînement ? Je n’ai pas la réponse. En tout cas, Ric Silver souhaite que l’on mentionne son nom à chaque fois qu’on parle de l’electric slide, ce qui est donc fait dans cet article…

La danse kuduro, quant à elle, est plutôt frénétique et met en action les hanches et les fesses d’une manière importante. Tony Amado déclare avoir inventé les premiers mouvements en s’inspirant d’une danse de Jean-Claude Van Damme saoûl vue dans « Kickboxer » et de danse traditionnelle angolaise. La musique et la danse kuduro sont particulièrement populaires chez les jeunes au Portugal, au Brésil et au Cap-Vert, destinations de nombreux immigrants angolais. Le kuduro se développe lentement en France depuis quatre ans pour la musique et un ou deux ans pour la danse. Jusqu’ici, pas grand chose à voir avec l’electric slide… C’est à ce moment de mes recherches que je m’aperçois que certains clips de musique kuduro mettent en scène la chorégraphie de l’electric slide avec quelques autres mouvements. C’est peut-être de là que vient l’association entre la danse kuduro et l’enchaînement en ligne de l’electric slide. On attribue l’electric slide original à Ric Silver qui, entre 2004 et 2007, a effectué plusieurs actions en justice pour réclamer la paternité de cet enchaînement qu’il aurait créé en 1976. Il souhaitait en plus que chaque représentation filmée de l’electric slide soit faite en conformité avec l’original. Je ne sais pas ce qu’il pense de ce « Tilili ». Peut-être le simple changement de nom suffit-il à en faire légalement un autre enchaînement ? Je n’ai pas la réponse. En tout cas, Ric Silver souhaite que l’on mentionne son nom à chaque fois qu’on parle de l’electric slide, ce qui est donc fait dans cet article… Cet article montre bien, je pense, qu’une nouveauté n’en est pas toujours une. Ici, la musique est bien d’un style nouveau qui met du temps à s’imposer en France. Mais la danse n’est pas nouvelle. Il n’y a que les gens qui ne connaissent pas les danses en ligne qui peuvent prendre cet enchaînement « Tilili » pour une série de nouveaux pas. Je ne sais pas réellement si l’on peut dire qu’ils se sont faits avoir, car ils ont réellement appris un enchaînement qu’ils peuvent à présent danser en bal country ou en soirée swing (!). En tout cas, cela pose l’éternel problème des personnes qui copient des choses et, au lieu de dire : « je l’ai copié là », disent : « je viens de l’inventer ». Et ce mensonge leur attribue la paternité d’un travail qui n’est pas le leur. C’est une attitude que je n’approuve pas.

Cet article montre bien, je pense, qu’une nouveauté n’en est pas toujours une. Ici, la musique est bien d’un style nouveau qui met du temps à s’imposer en France. Mais la danse n’est pas nouvelle. Il n’y a que les gens qui ne connaissent pas les danses en ligne qui peuvent prendre cet enchaînement « Tilili » pour une série de nouveaux pas. Je ne sais pas réellement si l’on peut dire qu’ils se sont faits avoir, car ils ont réellement appris un enchaînement qu’ils peuvent à présent danser en bal country ou en soirée swing (!). En tout cas, cela pose l’éternel problème des personnes qui copient des choses et, au lieu de dire : « je l’ai copié là », disent : « je viens de l’inventer ». Et ce mensonge leur attribue la paternité d’un travail qui n’est pas le leur. C’est une attitude que je n’approuve pas.

S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français.

S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français. La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles.

La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clef de la vie des gens : grands travaux agricoles (moissons, arrachage des pommes de terre, grands défrichages, etc.), activités de groupe (confection de paniers, etc.), événements familiaux (mariage, etc.), événements commerciaux (foires), événements religieux (pardons, feux de la Saint-Jean, etc.) La danse était accompagnée de chants ou de musiciens (sonneurs de biniou et de bombarde, mais ils ont été rejoints par des joueurs de violon, de clarinette ou d’accordéon). Le recours aux musiciens (qui étaient payés) avait généralement lieu lors de grands événements. Les autres fois, les danses étaient animées par des chanteurs (qui n’étaient pas payés, eux) qui peuvent très bien danser en même temps qu’ils chantent. À noter, la spécificité des chants bretons en la technique du kan ha diskan (« chant et contre-chant ») où deux chanteurs alternent en une sorte de question-réponse.

Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clef de la vie des gens : grands travaux agricoles (moissons, arrachage des pommes de terre, grands défrichages, etc.), activités de groupe (confection de paniers, etc.), événements familiaux (mariage, etc.), événements commerciaux (foires), événements religieux (pardons, feux de la Saint-Jean, etc.) La danse était accompagnée de chants ou de musiciens (sonneurs de biniou et de bombarde, mais ils ont été rejoints par des joueurs de violon, de clarinette ou d’accordéon). Le recours aux musiciens (qui étaient payés) avait généralement lieu lors de grands événements. Les autres fois, les danses étaient animées par des chanteurs (qui n’étaient pas payés, eux) qui peuvent très bien danser en même temps qu’ils chantent. À noter, la spécificité des chants bretons en la technique du kan ha diskan (« chant et contre-chant ») où deux chanteurs alternent en une sorte de question-réponse. La danse bretonne la plus connue de nom est probablement la gavotte. Cette danse bretonne (aussi appelée dañs tro en breton) doit son appellation française à la gavotte française dansée à la Cour du fait que les deux danses se pratiquent en cercle, mais il semble que l’origine de la danse n’ait pas de rapport avec la gavotte française. Les pas de la gavotte bretonne varient selon la zone géographique où elle est pratiquée (différence au niveau des changements d’appuis, petits sauts, vitesse, etc.). Cette zone s’étend sur environ les 3/4 de la Basse-Bretagne. La gavotte peut se trouver au sein de suites de danses incluant des moments de repos (parfois marqués par une marche). Je réserve une description détaillée des pas pour un autre article.

La danse bretonne la plus connue de nom est probablement la gavotte. Cette danse bretonne (aussi appelée dañs tro en breton) doit son appellation française à la gavotte française dansée à la Cour du fait que les deux danses se pratiquent en cercle, mais il semble que l’origine de la danse n’ait pas de rapport avec la gavotte française. Les pas de la gavotte bretonne varient selon la zone géographique où elle est pratiquée (différence au niveau des changements d’appuis, petits sauts, vitesse, etc.). Cette zone s’étend sur environ les 3/4 de la Basse-Bretagne. La gavotte peut se trouver au sein de suites de danses incluant des moments de repos (parfois marqués par une marche). Je réserve une description détaillée des pas pour un autre article. Même si elle est la plus connue du fait de son nom français, ce n’est pas à la gavotte à laquelle pensent les touristes se rendant en Bretagne. Ils ont en tête l’image d’une danse se dansant en cercle, certes, mais qui comporte des mouvements de bras et où les danseurs se tiennent par le petit doigt. En réalité, il s’agit là de l’an dro (que l’on peut traduire par « la ronde » ou « le tour » en français). Cette danse peut aussi se faire en chaîne ouverte où les hommes et les femmes sont alternés et se tiennent effectivement par le petit doigt. Le néophyte en danse peut éprouver des difficultés à synchroniser le mouvement de ses pieds avec celui de ses bras qui est caractéristique de la variante de Baud et qui correspond à ce qui est dansé de nos jours en fest noz. Je vous donne quelques détails.

Même si elle est la plus connue du fait de son nom français, ce n’est pas à la gavotte à laquelle pensent les touristes se rendant en Bretagne. Ils ont en tête l’image d’une danse se dansant en cercle, certes, mais qui comporte des mouvements de bras et où les danseurs se tiennent par le petit doigt. En réalité, il s’agit là de l’an dro (que l’on peut traduire par « la ronde » ou « le tour » en français). Cette danse peut aussi se faire en chaîne ouverte où les hommes et les femmes sont alternés et se tiennent effectivement par le petit doigt. Le néophyte en danse peut éprouver des difficultés à synchroniser le mouvement de ses pieds avec celui de ses bras qui est caractéristique de la variante de Baud et qui correspond à ce qui est dansé de nos jours en fest noz. Je vous donne quelques détails. Depuis années 40 et encore davantage après la Seconde Guerre mondiale, les cercles celtiques et les groupes de loisirs déforment (volontairement ou non) les danses que leurs danseurs pratiquent. Ils créent ainsi de nouvelles danses et variantes. L’invention de nouvelles danses a aussi été parfois faite en contradiction avec le support musical traditionnel (on effectue des pas sur une musique qui n’y est traditionnellement pas associée). Le renouveau de la danse traditionnelle bretonne se fait en partie grâce au chanteur et harpiste Alan Stivell (dont l’une des mélodies connues a été reprise dans les années 90 par le groupe Manau) qui, par la musique et ses prises de position, affirma sa culture et l’identité de ses racines. Après 1970, l’évolution des musiques populaires amena le remplacement du chant dans les festoù noz par des formations musicales où apparaissent les guitares électriques. Une petite précision : festoù noz est le pluriel de fest noz, une fête en soirée. Si la fête se passe le jour, on appelle cela un fest deiz (« fête de jour »). Ces fêtes traditionnelles sont devenues un vecteur de transmission non seulement des danses bretonnes, mais aussi de la musique bretonne. Ces rassemblements se font comme les soirées de danses à deux, il s’agit d’une sortie de loisir pour se divertir et voir du monde dans une ambiance festive. Le mot fest noz dépasse aujourd’hui les limites de la Bretagne puisqu’on qualifie parfois de fest noz les bals folk d’autres régions où d’autres danses traditionnelles sont pratiquées (mazurka, polka, scottich, bourrée, etc.). Ces rendez-vous familiaux et populaires ouverts à tous semblent être très positif, cependant ils ont produit des effets pervers sur les danses des origines par un gommage des difficultés techniques, l’uniformisation des gestes lorsque des cours d’initiation sont donnés, etc. En même temps, on voit parfois la disparition des rituels de danse dans les festoù noz (disparition du meneur, attitude légère vis-à-vis des traditions, perte de respect, etc.). De même, on assiste à la dissociation entre la musique et chant d’un côté et la danse de l’autre côté.

Depuis années 40 et encore davantage après la Seconde Guerre mondiale, les cercles celtiques et les groupes de loisirs déforment (volontairement ou non) les danses que leurs danseurs pratiquent. Ils créent ainsi de nouvelles danses et variantes. L’invention de nouvelles danses a aussi été parfois faite en contradiction avec le support musical traditionnel (on effectue des pas sur une musique qui n’y est traditionnellement pas associée). Le renouveau de la danse traditionnelle bretonne se fait en partie grâce au chanteur et harpiste Alan Stivell (dont l’une des mélodies connues a été reprise dans les années 90 par le groupe Manau) qui, par la musique et ses prises de position, affirma sa culture et l’identité de ses racines. Après 1970, l’évolution des musiques populaires amena le remplacement du chant dans les festoù noz par des formations musicales où apparaissent les guitares électriques. Une petite précision : festoù noz est le pluriel de fest noz, une fête en soirée. Si la fête se passe le jour, on appelle cela un fest deiz (« fête de jour »). Ces fêtes traditionnelles sont devenues un vecteur de transmission non seulement des danses bretonnes, mais aussi de la musique bretonne. Ces rassemblements se font comme les soirées de danses à deux, il s’agit d’une sortie de loisir pour se divertir et voir du monde dans une ambiance festive. Le mot fest noz dépasse aujourd’hui les limites de la Bretagne puisqu’on qualifie parfois de fest noz les bals folk d’autres régions où d’autres danses traditionnelles sont pratiquées (mazurka, polka, scottich, bourrée, etc.). Ces rendez-vous familiaux et populaires ouverts à tous semblent être très positif, cependant ils ont produit des effets pervers sur les danses des origines par un gommage des difficultés techniques, l’uniformisation des gestes lorsque des cours d’initiation sont donnés, etc. En même temps, on voit parfois la disparition des rituels de danse dans les festoù noz (disparition du meneur, attitude légère vis-à-vis des traditions, perte de respect, etc.). De même, on assiste à la dissociation entre la musique et chant d’un côté et la danse de l’autre côté. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, si nous pouvons encore danser ces danses traditionnelles bretonnes, c’est grâce aux efforts de collectage qui ont été faits du temps où il y avait encore des survivants connaissant les danses des origines. Il y a toujours une opposition entre les partisans de la tradition intacte des origines et ceux qui pensent que les danses ne vivent que si elles sont pratiquées et si elles évoluent selon leur contexte de pratique dans le temps. Là-dessus, je vous laisse réfléchir… L’été est passé et vous aurez peut-être manqué quelques festoù noz lors de vos vacances en Bretagne. Néanmoins, jetez un oeil à côté de chez vous : il y a sûrement un groupe d’irréductibles Bretons expatriés qui vous accueilleront avec plaisir. Il y en a partout, même où je vis à présent, dans le Sud-Ouest toulousain…

Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, si nous pouvons encore danser ces danses traditionnelles bretonnes, c’est grâce aux efforts de collectage qui ont été faits du temps où il y avait encore des survivants connaissant les danses des origines. Il y a toujours une opposition entre les partisans de la tradition intacte des origines et ceux qui pensent que les danses ne vivent que si elles sont pratiquées et si elles évoluent selon leur contexte de pratique dans le temps. Là-dessus, je vous laisse réfléchir… L’été est passé et vous aurez peut-être manqué quelques festoù noz lors de vos vacances en Bretagne. Néanmoins, jetez un oeil à côté de chez vous : il y a sûrement un groupe d’irréductibles Bretons expatriés qui vous accueilleront avec plaisir. Il y en a partout, même où je vis à présent, dans le Sud-Ouest toulousain…

En parcourant diverses vidéos sur Internet, on tombe parfois sur quelques surprises. Certaines surprises sont bonnes d’autres sont plutôt mauvaises. Il est clair qu’Internet est un vecteur pour tout type de contenu et qu’il en faut pour tous les goûts. Dans cet article, je vais vous présenter une vidéo de chaque type (à mon avis !). À vous de juger…

En parcourant diverses vidéos sur Internet, on tombe parfois sur quelques surprises. Certaines surprises sont bonnes d’autres sont plutôt mauvaises. Il est clair qu’Internet est un vecteur pour tout type de contenu et qu’il en faut pour tous les goûts. Dans cet article, je vais vous présenter une vidéo de chaque type (à mon avis !). À vous de juger…

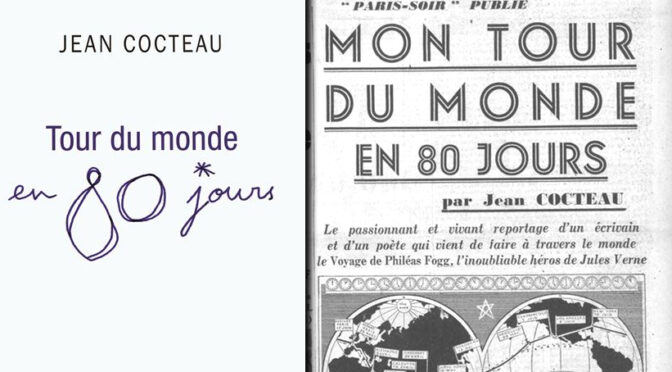

« Mon premier voyage » a été écrit en 1936 par Jean Cocteau, que personnellement je ne connaissais que de réputation et par l’intermédiaire du film « La Belle et la Bête » qu’il réalisa en 1946 avec Jean Marais et Josette Day. Le concept de départ est simple : il s’agissait, pour Jean Cocteau, de refaire le voyage décrit par Jules Verne dans son « Tour du monde en 80 jours » en 1872, mais 64 ans plus tard (et pour fêter le centenaire de la mort de l’écrivain) afin de constater l’évolution du monde. Jean Cocteau (qui se met dans la peau de Philéas Fogg) est accompagné de Marcel Khill (qu’il surnomme « Passepartout ») et il envoie son carnet de voyage au journal Paris-Soir qui fait ainsi, à l’époque, partager à ses lecteurs les péripéties de ces successeurs des personnages de Jules Verne autour du monde. C’est ainsi que nous suivons pas à pas ce voyage haletant de bateau en train et de voiture en avion (sur la fin seulement) afin de tenir le défi contre la montre. Jean Cocteau essaye de redécouvrir les pays qu’il traverse en évitant les grandes fêtes préparées par les consuls et ambassadeurs, au courant de son projet, et en fréquentant des quartiers parfois peu recommandés, coupe gorges, salons où l’on fume l’opium et autres boui-boui où la nourriture fait peur. Il passe ainsi par l’Italie, l’Égypte, l’Inde, la Chine, les États-Unis avant de revenir en France. Il a aussi la bonne surprise de passer du temps sur un bateau avec Charlie Chaplin (dont j’ai appris qu’il fallait prononcer le nom à la française, car il est le fils du peintre français Charles Chaplin) avec qui il devient ami.

« Mon premier voyage » a été écrit en 1936 par Jean Cocteau, que personnellement je ne connaissais que de réputation et par l’intermédiaire du film « La Belle et la Bête » qu’il réalisa en 1946 avec Jean Marais et Josette Day. Le concept de départ est simple : il s’agissait, pour Jean Cocteau, de refaire le voyage décrit par Jules Verne dans son « Tour du monde en 80 jours » en 1872, mais 64 ans plus tard (et pour fêter le centenaire de la mort de l’écrivain) afin de constater l’évolution du monde. Jean Cocteau (qui se met dans la peau de Philéas Fogg) est accompagné de Marcel Khill (qu’il surnomme « Passepartout ») et il envoie son carnet de voyage au journal Paris-Soir qui fait ainsi, à l’époque, partager à ses lecteurs les péripéties de ces successeurs des personnages de Jules Verne autour du monde. C’est ainsi que nous suivons pas à pas ce voyage haletant de bateau en train et de voiture en avion (sur la fin seulement) afin de tenir le défi contre la montre. Jean Cocteau essaye de redécouvrir les pays qu’il traverse en évitant les grandes fêtes préparées par les consuls et ambassadeurs, au courant de son projet, et en fréquentant des quartiers parfois peu recommandés, coupe gorges, salons où l’on fume l’opium et autres boui-boui où la nourriture fait peur. Il passe ainsi par l’Italie, l’Égypte, l’Inde, la Chine, les États-Unis avant de revenir en France. Il a aussi la bonne surprise de passer du temps sur un bateau avec Charlie Chaplin (dont j’ai appris qu’il fallait prononcer le nom à la française, car il est le fils du peintre français Charles Chaplin) avec qui il devient ami. C’est vers la fin du livre (je finissais mon voyage en même temps que le livre, situation sympathique) que j’ai découvert le passage où Jean Cocteau arrive à New York et à Harlem en particulier. Nous sommes en 1936, vous devinez un peu ce qui va suivre, non ? Eh bien oui, son voyage le mène au Savoy Ballroom à la découverte du swing et du lindy hop ! Pour la peine, je vais vous recopier ci-après l’extrait correspondant. Il faut juste noter avant d’aller plus loin que le vocabulaire utilisé à l’époque n’avait pas la même portée que les mêmes mots utilisés de nos jours. Il n’y a, je pense, pas de notion péjorative dans les propos de Cocteau qui s’emballe facilement dans un lyrisme exacerbé ici et dans d’autres pages de son récit.

C’est vers la fin du livre (je finissais mon voyage en même temps que le livre, situation sympathique) que j’ai découvert le passage où Jean Cocteau arrive à New York et à Harlem en particulier. Nous sommes en 1936, vous devinez un peu ce qui va suivre, non ? Eh bien oui, son voyage le mène au Savoy Ballroom à la découverte du swing et du lindy hop ! Pour la peine, je vais vous recopier ci-après l’extrait correspondant. Il faut juste noter avant d’aller plus loin que le vocabulaire utilisé à l’époque n’avait pas la même portée que les mêmes mots utilisés de nos jours. Il n’y a, je pense, pas de notion péjorative dans les propos de Cocteau qui s’emballe facilement dans un lyrisme exacerbé ici et dans d’autres pages de son récit. *

* Sur quelle herbe ont-ils marché ? Sur la marihuana, l’herbe qui se fume et qui grise. Ces grosses négresses en cheveux et ces petites filles dont la poitrine se cabre et dont pointe la croupe, le chapeau placé comme une gifle, deviennent un lasso que les noirs déroulent et enroulent à bout de bras, un boomerang qu’ils lancent et qui les frappe au coeur après avoir tournoyé dans le vide. Parfois, le visage sévère, extatique, la négresse passe sous le bras du danseur, se détache, s’éloigne, exécute un cavalier seul, parfois elle s’élance et le prend d’assaut comme une vague. Il arrive que les couples s’isolent et combinent les figures d’un quadrille plus grave qu’une partie d’échecs. Des blanches se mêlent aux couples noirs. Le vertige, la fatigue ne ralentissent jamais les jambes dont le « dope », les reefers (cigarettes de marihuana) soutiennent le rythme ininterrompu. Rythme d’une foule qui finit par n’être que son propre reflet dans de l’eau qui bouge.

Sur quelle herbe ont-ils marché ? Sur la marihuana, l’herbe qui se fume et qui grise. Ces grosses négresses en cheveux et ces petites filles dont la poitrine se cabre et dont pointe la croupe, le chapeau placé comme une gifle, deviennent un lasso que les noirs déroulent et enroulent à bout de bras, un boomerang qu’ils lancent et qui les frappe au coeur après avoir tournoyé dans le vide. Parfois, le visage sévère, extatique, la négresse passe sous le bras du danseur, se détache, s’éloigne, exécute un cavalier seul, parfois elle s’élance et le prend d’assaut comme une vague. Il arrive que les couples s’isolent et combinent les figures d’un quadrille plus grave qu’une partie d’échecs. Des blanches se mêlent aux couples noirs. Le vertige, la fatigue ne ralentissent jamais les jambes dont le « dope », les reefers (cigarettes de marihuana) soutiennent le rythme ininterrompu. Rythme d’une foule qui finit par n’être que son propre reflet dans de l’eau qui bouge. […] au bar Onyx, une cave où vous allez entendre les meilleurs swing de New York, […] le Swing a remplacé le Jazz. C’est le terme nouveau qui désigne un band noir dont la musique tourne et vous boxe l’âme. Au bout de cette petite cave étroite se démènent, sur une estrade, les cinq nègres de l’orchestre le plus pur. C’est l’oeuf cru qui deviendra l’oeuf cuit et les oeuf sur le plat et l’omelette aux fines herbes. Car ces ensembles s’abîment. Même un Armstrong qu’on croyait de diamant s’est laissé corrompre. Le rêve de ces Ford construites avec des ficelles et des boîtes de conserve est de devenir Rolls Royce et l’orchestre symphonique qui monte des profondeurs, les smokings blancs, les saxophones de nickel éclaboussés de lumière, seront la perte de ces vieux tambours, de ces vieilles trompettes et de ces vieux chapeaux. Le drummer est un nègre d’origine indienne. Il roule son tonnerre et jette ses foudres, l’oeil au ciel. Un couteau d’ivoire miroite entre ses lèvres. Près de lui les jeunes loustics d’une noce de campagne se disputent le microphone, s’arrachent de la bouche des lambeaux de musique saignante et s’excitent jusqu’à devenir fous et à rendre folle la clientèle qui encombre les tables. Lorsque le swing s’arrête, un roulement de caisse accompagne les acclamations et les saluts des choristes Halte ! Les tables s’écrasent contre un mur brutal de silence, et après une stupeur de catastrophe, le Swing empoigne le Boléro de Ravel, le déchire, le malaxe, le scalpe, l’écorche vif, entortille autour de son bâton monotone les pampres écarlates d’un tyrse vaudou. »

[…] au bar Onyx, une cave où vous allez entendre les meilleurs swing de New York, […] le Swing a remplacé le Jazz. C’est le terme nouveau qui désigne un band noir dont la musique tourne et vous boxe l’âme. Au bout de cette petite cave étroite se démènent, sur une estrade, les cinq nègres de l’orchestre le plus pur. C’est l’oeuf cru qui deviendra l’oeuf cuit et les oeuf sur le plat et l’omelette aux fines herbes. Car ces ensembles s’abîment. Même un Armstrong qu’on croyait de diamant s’est laissé corrompre. Le rêve de ces Ford construites avec des ficelles et des boîtes de conserve est de devenir Rolls Royce et l’orchestre symphonique qui monte des profondeurs, les smokings blancs, les saxophones de nickel éclaboussés de lumière, seront la perte de ces vieux tambours, de ces vieilles trompettes et de ces vieux chapeaux. Le drummer est un nègre d’origine indienne. Il roule son tonnerre et jette ses foudres, l’oeil au ciel. Un couteau d’ivoire miroite entre ses lèvres. Près de lui les jeunes loustics d’une noce de campagne se disputent le microphone, s’arrachent de la bouche des lambeaux de musique saignante et s’excitent jusqu’à devenir fous et à rendre folle la clientèle qui encombre les tables. Lorsque le swing s’arrête, un roulement de caisse accompagne les acclamations et les saluts des choristes Halte ! Les tables s’écrasent contre un mur brutal de silence, et après une stupeur de catastrophe, le Swing empoigne le Boléro de Ravel, le déchire, le malaxe, le scalpe, l’écorche vif, entortille autour de son bâton monotone les pampres écarlates d’un tyrse vaudou. »

J’étais parti pour écrire un texte sur un sujet totalement différent de ce qui va suivre, mais au dernier moment je suis tombé sur un article intéressant, et en relation avec la danse, qui vient de paraître sur le site scientifique américain

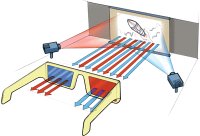

J’étais parti pour écrire un texte sur un sujet totalement différent de ce qui va suivre, mais au dernier moment je suis tombé sur un article intéressant, et en relation avec la danse, qui vient de paraître sur le site scientifique américain  L’article en question relate l’expérience d’une équipe anglaise de chercheurs en psychologie, dirigée par le docteur Neave de l’université de Northumbria dans le nord de l’Angleterre, qui a travaillé sur l’influence sur les femmes de la manière de danser des hommes en termes d’attirance. Pour cela, cette équipe a utilisé les techniques de capture de mouvement en 3D (« motion capture ») — utilisées fréquemment pour faire certains dessins animés récents, ainsi que dans les jeux vidéo — pour appliquer à un mannequin virtuel les mouvements de vrais êtres humains. Ce principe a l’avantage de ne jamais dévoiler les caractéristiques physiques des danseurs et donc de ne pas influencer les participantes à l’expérience. Pour y parvenir, on barde les hommes de marqueurs réfléchissants dont l’ordinateur va suivre les mouvements afin des les reporter sur les points clés d’un mannequin virtuel. C’est donc ce mannequin virtuel en mouvement qui est montré aux femmes et non les vrais danseurs. Ainsi, seule la manière de bouger compte.

L’article en question relate l’expérience d’une équipe anglaise de chercheurs en psychologie, dirigée par le docteur Neave de l’université de Northumbria dans le nord de l’Angleterre, qui a travaillé sur l’influence sur les femmes de la manière de danser des hommes en termes d’attirance. Pour cela, cette équipe a utilisé les techniques de capture de mouvement en 3D (« motion capture ») — utilisées fréquemment pour faire certains dessins animés récents, ainsi que dans les jeux vidéo — pour appliquer à un mannequin virtuel les mouvements de vrais êtres humains. Ce principe a l’avantage de ne jamais dévoiler les caractéristiques physiques des danseurs et donc de ne pas influencer les participantes à l’expérience. Pour y parvenir, on barde les hommes de marqueurs réfléchissants dont l’ordinateur va suivre les mouvements afin des les reporter sur les points clés d’un mannequin virtuel. C’est donc ce mannequin virtuel en mouvement qui est montré aux femmes et non les vrais danseurs. Ainsi, seule la manière de bouger compte.  Dix-neuf hommes de 18 à 35 ans ont été filmés alors qu’ils dansaient sur un rythme basique pendant 30 secondes et leurs mouvements ont été présentés à 38 femmes qui devaient leur donner une note de 1 à 7. Voilà pour les conditions de l’expérience.

Dix-neuf hommes de 18 à 35 ans ont été filmés alors qu’ils dansaient sur un rythme basique pendant 30 secondes et leurs mouvements ont été présentés à 38 femmes qui devaient leur donner une note de 1 à 7. Voilà pour les conditions de l’expérience. J’en conviens, même les mouvements des « bons » danseurs de l’expérience ne sont pas terribles. On imagine alors le pouvoir d’attraction de ceux qui savent réellement danser… C’est un peu une lapalissade : on imagine bien que la danse de John Travolta dans « La fièvre du samedi soir » est plus attractive que celle de Mister Bean dans la série du même nom… De mon point de vue, cette expérience ne peut que justifier davantage le fait qu’il faille un tant soit peu apprendre à danser, peu importe le style.

J’en conviens, même les mouvements des « bons » danseurs de l’expérience ne sont pas terribles. On imagine alors le pouvoir d’attraction de ceux qui savent réellement danser… C’est un peu une lapalissade : on imagine bien que la danse de John Travolta dans « La fièvre du samedi soir » est plus attractive que celle de Mister Bean dans la série du même nom… De mon point de vue, cette expérience ne peut que justifier davantage le fait qu’il faille un tant soit peu apprendre à danser, peu importe le style.  Cela apporte à un homme (ou une femme, car cette expérience aurait sûrement pu être réalisée dans l’autre sens) un minimum d’aisance pour bouger de manière plus originale que les « mauvais » danseurs de l’expérience et ainsi sortir du lot. Enfin, si vous ne recherchez pas particulièrement à séduire les filles parce que vous avez déjà une chérie à la maison, pensez à elle et à la manière dont vous pouvez, par la danse, entretenir la flamme dans ses yeux. Dans tous les cas, une danse en couple est sûrement le meilleur moyen d’attirer l’attention du sexe opposé. Si vous voulez lire l’article original,

Cela apporte à un homme (ou une femme, car cette expérience aurait sûrement pu être réalisée dans l’autre sens) un minimum d’aisance pour bouger de manière plus originale que les « mauvais » danseurs de l’expérience et ainsi sortir du lot. Enfin, si vous ne recherchez pas particulièrement à séduire les filles parce que vous avez déjà une chérie à la maison, pensez à elle et à la manière dont vous pouvez, par la danse, entretenir la flamme dans ses yeux. Dans tous les cas, une danse en couple est sûrement le meilleur moyen d’attirer l’attention du sexe opposé. Si vous voulez lire l’article original,

Pour marquer la saison chaude, je vous propose de partir dans les îles. Non, pas l’île de Ré ou la Corse, mais beaucoup plus loin, dans l’océan Pacifique. Je vous emmène aujourd’hui à Tahiti, collectivité d’outre-mer faisant partie de la Polynésie française. Aussi loin que je me souvienne, c’est là — j’y ai vécu 2 ans — que j’ai fait, étant enfant, mes premiers pas de danse en apprenant à l’école ce que la majorité des Français métropolitains connaissent sous le nom de tamure (prononcer « tamouré »). Il est temps pour moi de vous faire découvrir cela avec un soupçon de culture tahitienne.

Pour marquer la saison chaude, je vous propose de partir dans les îles. Non, pas l’île de Ré ou la Corse, mais beaucoup plus loin, dans l’océan Pacifique. Je vous emmène aujourd’hui à Tahiti, collectivité d’outre-mer faisant partie de la Polynésie française. Aussi loin que je me souvienne, c’est là — j’y ai vécu 2 ans — que j’ai fait, étant enfant, mes premiers pas de danse en apprenant à l’école ce que la majorité des Français métropolitains connaissent sous le nom de tamure (prononcer « tamouré »). Il est temps pour moi de vous faire découvrir cela avec un soupçon de culture tahitienne. L’imaginaire collectif est très vivant par rapport à Tahiti : des grandes plages désertes, des cocotiers, la mer bleue turquoise, sans oublier les vahines (prononcer « vahiné ») qui, au son des ukuleles, dansent le « tamouré » vêtues d’un soutien-gorge en noix de coco, un pagne en feuilles de bananier et la fleur de tiaré fixée au-dessus d’une oreille. C’est très caricatural, évidemment. En réalité, la danse tahitienne doit être appelée ‘ori tahiti (le mot ori signifie « danse » en tahitien). Mais d’où provient donc alors cette histoire de tamure ? Le tamure est à l’origine un poisson de la famille des becs de cane et présent dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Une chanson fut composée après la Seconde Guerre mondiale avec le mot tamure dans son refrain. Comme sa mélodie était basée sur les rythmes traditionnels tahitiens, on eut tôt fait d’associer le nom du poisson à ceux-ci ainsi que, par ricochet, à la danse qu’on pouvait effectuer dessus. Il existe toutefois une autre hypothèse quant à l’utilisation de ce mot : il semble que Cook ait décrit des danses indécentes qu’il appelle « timorodee » vers 1780 et qu’il utilisait donc le mot tamure en l’ayant déformé.

L’imaginaire collectif est très vivant par rapport à Tahiti : des grandes plages désertes, des cocotiers, la mer bleue turquoise, sans oublier les vahines (prononcer « vahiné ») qui, au son des ukuleles, dansent le « tamouré » vêtues d’un soutien-gorge en noix de coco, un pagne en feuilles de bananier et la fleur de tiaré fixée au-dessus d’une oreille. C’est très caricatural, évidemment. En réalité, la danse tahitienne doit être appelée ‘ori tahiti (le mot ori signifie « danse » en tahitien). Mais d’où provient donc alors cette histoire de tamure ? Le tamure est à l’origine un poisson de la famille des becs de cane et présent dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Une chanson fut composée après la Seconde Guerre mondiale avec le mot tamure dans son refrain. Comme sa mélodie était basée sur les rythmes traditionnels tahitiens, on eut tôt fait d’associer le nom du poisson à ceux-ci ainsi que, par ricochet, à la danse qu’on pouvait effectuer dessus. Il existe toutefois une autre hypothèse quant à l’utilisation de ce mot : il semble que Cook ait décrit des danses indécentes qu’il appelle « timorodee » vers 1780 et qu’il utilisait donc le mot tamure en l’ayant déformé. Lorsque les explorateurs Wallis, Bougainville (qui qualifia l’île de « Paradis terrestre » à son premier voyage) et Cook se rendirent (successivement) à Tahiti à partir de 1767, ils y virent des habitants vivant dans une société hiérarchisée, où les conflits étaient fréquents, où des actes de cannibalisme existaient, où le corps et les relations sexuelles n’étaient pas contraints. Ils remarquèrent particulièrement que les femmes dansaient nues ou presque. On pense bien que les premiers missionnaires protestants qui arrivèrent sur l’île en 1797 ont eu tôt fait de combattre ces gestes indécents et ces danses lascives, en particulier l’upa upa qui se dansait en couple.

Lorsque les explorateurs Wallis, Bougainville (qui qualifia l’île de « Paradis terrestre » à son premier voyage) et Cook se rendirent (successivement) à Tahiti à partir de 1767, ils y virent des habitants vivant dans une société hiérarchisée, où les conflits étaient fréquents, où des actes de cannibalisme existaient, où le corps et les relations sexuelles n’étaient pas contraints. Ils remarquèrent particulièrement que les femmes dansaient nues ou presque. On pense bien que les premiers missionnaires protestants qui arrivèrent sur l’île en 1797 ont eu tôt fait de combattre ces gestes indécents et ces danses lascives, en particulier l’upa upa qui se dansait en couple.  La seule exception dans le domaine de l’indécence était le hura, une danse ancienne, qui pratiquée dans un habit richement élaboré. Tahiti est massivement convertie au christianisme en 1815 et en 1842 arrivent les Français qui autorisent les danses du pays (mais avec modération et décence). La Fête nationale est établie le 14 juillet 1881 tout comme en France et cela correspond aux fêtes de Tiurai (les fêtes de juillet). C’est dans ce cadre que la danse regagne peu à peu du terrain aux côtés des himene, les chants traditionnels. Sortant de sa clandestinité, la danse refait surface à partir de 1956 avec le réveil de la conscience culturelle polynésienne et sous l’impulsion de Madeleine Mou’a. Suite à un séjour en France métropolitaine où elle a vu des groupes folkloriques auvergnats, cette institutrice décide de créer l’équivalent à son retour à Tahiti en créant le groupe Heiva.

La seule exception dans le domaine de l’indécence était le hura, une danse ancienne, qui pratiquée dans un habit richement élaboré. Tahiti est massivement convertie au christianisme en 1815 et en 1842 arrivent les Français qui autorisent les danses du pays (mais avec modération et décence). La Fête nationale est établie le 14 juillet 1881 tout comme en France et cela correspond aux fêtes de Tiurai (les fêtes de juillet). C’est dans ce cadre que la danse regagne peu à peu du terrain aux côtés des himene, les chants traditionnels. Sortant de sa clandestinité, la danse refait surface à partir de 1956 avec le réveil de la conscience culturelle polynésienne et sous l’impulsion de Madeleine Mou’a. Suite à un séjour en France métropolitaine où elle a vu des groupes folkloriques auvergnats, cette institutrice décide de créer l’équivalent à son retour à Tahiti en créant le groupe Heiva. La danse est particulièrement à l’honneur lors du Tiurai où des concours de danse sont organisés. En 1984, le Tiurai est renommé Heiva (toujours au mois de juillet) et cela marque aussi le début d’une certaine codification des mouvements de la danse.

La danse est particulièrement à l’honneur lors du Tiurai où des concours de danse sont organisés. En 1984, le Tiurai est renommé Heiva (toujours au mois de juillet) et cela marque aussi le début d’une certaine codification des mouvements de la danse.

De nos jours, la danse tahitienne continue d’évoluer. De grands groupes comme les Grands Ballets de Tahiti (photo ci-contre) y incorporent de la nouveauté sous la forme de mouvements issus de la danse contemporaine ou de la danse classique. L’opposition entre tradition et modernité est donc présente dans certaines chorégraphies modernes de ‘ori tahiti. Par ailleurs, la danse est naturellement influencée par d’autres formes de danse traditionnelle comme le hula venu de Hawaii. Depuis la fin du XXe siècle, les danses traditionnelles tahitiennes connaissent de nouveau une grande popularité et un grand nombre d’écoles de danse voient le jour. La musique est aujourd’hui jouée par des tambours polynésiens (je passe ici sous silence les noms des instruments en tahitien, peu familiers en dehors de la Polynésie), des flûtes nasales, des guitares, de ukuleles et parfois du didgeridoo et d’autres instruments traditionnels comme le pu, la conque marine, qui marque souvent le début d’une prestation. Les costumes contemporains sont divisés en trois types : le grand costume (souvent porté en début de spectacle et marqué par sa grande jupe en fils d’écorce d’hibiscus et sa coiffe), le costume végétal (marqué par la couleur verte des feuilles de végétaux qui le composent) et le costume en tissu (marqué par le paréo de tissu imprimé de motifs polynésiens et parfois de la couronne de fleurs).

De nos jours, la danse tahitienne continue d’évoluer. De grands groupes comme les Grands Ballets de Tahiti (photo ci-contre) y incorporent de la nouveauté sous la forme de mouvements issus de la danse contemporaine ou de la danse classique. L’opposition entre tradition et modernité est donc présente dans certaines chorégraphies modernes de ‘ori tahiti. Par ailleurs, la danse est naturellement influencée par d’autres formes de danse traditionnelle comme le hula venu de Hawaii. Depuis la fin du XXe siècle, les danses traditionnelles tahitiennes connaissent de nouveau une grande popularité et un grand nombre d’écoles de danse voient le jour. La musique est aujourd’hui jouée par des tambours polynésiens (je passe ici sous silence les noms des instruments en tahitien, peu familiers en dehors de la Polynésie), des flûtes nasales, des guitares, de ukuleles et parfois du didgeridoo et d’autres instruments traditionnels comme le pu, la conque marine, qui marque souvent le début d’une prestation. Les costumes contemporains sont divisés en trois types : le grand costume (souvent porté en début de spectacle et marqué par sa grande jupe en fils d’écorce d’hibiscus et sa coiffe), le costume végétal (marqué par la couleur verte des feuilles de végétaux qui le composent) et le costume en tissu (marqué par le paréo de tissu imprimé de motifs polynésiens et parfois de la couronne de fleurs). La langue tahitienne appartient à une famille de plus de 400 langues parlées dans une zone géographique s’étendant de Madagascar à l’île de Pâques. Ce sont les langues malayo-polynésiennes. Comme la Polynésie française est en relation étroite avec la France, certains mots tahitiens sont passés dans le langage courant des métropolitains ou, en tout cas, sont devenus familiers même pour ceux qui n’ont jamais fait le voyage jusqu’à l’île. En voici quelques exemples ci-après. Notez que le « e » se prononce « é » et que le « u » se prononce « ou ».

La langue tahitienne appartient à une famille de plus de 400 langues parlées dans une zone géographique s’étendant de Madagascar à l’île de Pâques. Ce sont les langues malayo-polynésiennes. Comme la Polynésie française est en relation étroite avec la France, certains mots tahitiens sont passés dans le langage courant des métropolitains ou, en tout cas, sont devenus familiers même pour ceux qui n’ont jamais fait le voyage jusqu’à l’île. En voici quelques exemples ci-après. Notez que le « e » se prononce « é » et que le « u » se prononce « ou ».

C’est aujourd’hui la fête de la musique en France et dans 110 pays dans le monde entier. À cette occasion, je vous fais part de quelques réflexions du moment sur la relation entre la danse et la musique (ou inversement). En effet, en danse libre en couple, le principe communément appliqué lors des soirées dansantes est que l’orchestre ou le DJ propose les morceaux de musique sur lesquels la danseurs improvisent leur danse. Cela n’est cependant pas le cas dans toutes les situations.

C’est aujourd’hui la fête de la musique en France et dans 110 pays dans le monde entier. À cette occasion, je vous fais part de quelques réflexions du moment sur la relation entre la danse et la musique (ou inversement). En effet, en danse libre en couple, le principe communément appliqué lors des soirées dansantes est que l’orchestre ou le DJ propose les morceaux de musique sur lesquels la danseurs improvisent leur danse. Cela n’est cependant pas le cas dans toutes les situations. Je considère que la musique et la danse sont indissociables. Si l’on a une belle musique associée à une belle danse, c’est déjà bien. Mais si, en plus, les deux concordent parfaitement, c’est l’idéal. Certains enseignants en danse qui auront préparé des chorégraphies pour finir la saison par un gala se seront probablement posé la question de cette concordance. D’autres non, et c’est dommage. Je crois qu’au minimum la danse doit pouvoir s’adapter à une musique donnée. C’est comme cela que sont créées les chorégraphies : le chorégraphe écoute la musique et exprime ce qu’il ressent dans sa création chorégraphique. Cela semble évident en danse classique par exemple. Rappelons aussi qu’un morceau de musique est bien souvent enregistré ou mis en partition et qu’il est donc difficile aux musiciens de la modifier et de s’adapter à la danse sans en changer la nature.

Je considère que la musique et la danse sont indissociables. Si l’on a une belle musique associée à une belle danse, c’est déjà bien. Mais si, en plus, les deux concordent parfaitement, c’est l’idéal. Certains enseignants en danse qui auront préparé des chorégraphies pour finir la saison par un gala se seront probablement posé la question de cette concordance. D’autres non, et c’est dommage. Je crois qu’au minimum la danse doit pouvoir s’adapter à une musique donnée. C’est comme cela que sont créées les chorégraphies : le chorégraphe écoute la musique et exprime ce qu’il ressent dans sa création chorégraphique. Cela semble évident en danse classique par exemple. Rappelons aussi qu’un morceau de musique est bien souvent enregistré ou mis en partition et qu’il est donc difficile aux musiciens de la modifier et de s’adapter à la danse sans en changer la nature. D’un autre côté, il y a un genre musical que j’apprécie tout particulièrement et qui fait exception : le swing. Comme toute forme de jazz, le swing est basé sur l’improvisation. À l’époque des big bands dans les années 1930 et 1940, les morceaux de swing étaient composés pour faire danser les foules et, lors de leur interprétation en public, il arrivait fréquemment que les musiciens réagissent à la manière de danser du public et modifient ainsi leur improvisation. Ce jeu entre les danseurs et les musiciens (qui n’hésitaient pas à se faire mutuellement des blagues et clins d’oeil) est très bien décrit par Frankie Manning dans son autobiographie. Comme je l’ai laissé entendre plus haut, de nos jours, la technologie numérique permet de constituer un morceau à partir samples et de bruits ou de restructurer un morceau de manière qu’il colle à un enchaînement chorégraphique donné. C’est donc la musique qui s’adapte à la danse. L’idéal est, bien évidemment, quand la musique va vers la danse et vice-versa. Les deux genres se complètent et se rencontrent au juste milieu pour le meilleur effet général possible. L’impression que cela doit donner est que la musique est faite pour la danse et que la chorégraphie dansée est faite pour la musique jouée. Pour y parvenir, les qualités de danseur ne suffisent pas, il faut aussi des qualités dans le domaine de la musique. Tout se passe très bien quand le danseur est musicien et quand le musicien est danseur, mais ce n’est pas toujours le cas.

D’un autre côté, il y a un genre musical que j’apprécie tout particulièrement et qui fait exception : le swing. Comme toute forme de jazz, le swing est basé sur l’improvisation. À l’époque des big bands dans les années 1930 et 1940, les morceaux de swing étaient composés pour faire danser les foules et, lors de leur interprétation en public, il arrivait fréquemment que les musiciens réagissent à la manière de danser du public et modifient ainsi leur improvisation. Ce jeu entre les danseurs et les musiciens (qui n’hésitaient pas à se faire mutuellement des blagues et clins d’oeil) est très bien décrit par Frankie Manning dans son autobiographie. Comme je l’ai laissé entendre plus haut, de nos jours, la technologie numérique permet de constituer un morceau à partir samples et de bruits ou de restructurer un morceau de manière qu’il colle à un enchaînement chorégraphique donné. C’est donc la musique qui s’adapte à la danse. L’idéal est, bien évidemment, quand la musique va vers la danse et vice-versa. Les deux genres se complètent et se rencontrent au juste milieu pour le meilleur effet général possible. L’impression que cela doit donner est que la musique est faite pour la danse et que la chorégraphie dansée est faite pour la musique jouée. Pour y parvenir, les qualités de danseur ne suffisent pas, il faut aussi des qualités dans le domaine de la musique. Tout se passe très bien quand le danseur est musicien et quand le musicien est danseur, mais ce n’est pas toujours le cas.

Combien de fois a-t-on pu entendre cette phrase : « Je ne sais pas danser » dans la bouche d’une personne qui refuse de se lever de sa chaise pour bouger sur la piste de danse ? J’avoue que cela a longtemps été mon cas, particulièrement durant toute mon adolescence. Je fais en effet partie de ces gens qui pensent que lorsqu’on ne sait pas on ne fait (ou dit) pas. En d’autres mots, je ne savais pas danser et je n’allais donc pas me ridiculiser à gesticuler maladroitement sur la piste. En revanche, je fais aussi partie de ces gens qui pensent que ne pas savoir ne dispense pas d’apprendre. C’est en partie ce qui m’a un jour poussé à m’inscrire à des cours de danse. Depuis lors, je n’ai cessé d’apprendre de nouvelles danses, de nouvelles techniques, de nouvelles informations sur la danse et je n’en vois toujours pas la fin. Le sujet est si vaste !